マンションによっては、

・住民の高齢化

という、いわゆる二つの老いに対応しなければならないところも多くなっています。

さらに、

・賃貸として貸しているため普段はマンションにいない

という区分所有者も、都心部や小規模マンションでは比較的多いでしょう。

このような理事や監事等役員のなり手不足は、高齢化のますますの進展や人口減において、マンションにおいても今後大きな課題となってきます。

今まだうちのマンションは大丈夫だ

そのような認識のお持ちの管理組合にとっても、将来的に必ず訪れる可能性があることから、その点も想定しながら紹介したいと思います。

【管理組合Q&A】高齢化等による役員のなり手不足への対応は?

今回は次のようなQ&Aを分かりやすく解説します。

・外部の区分所有者が多く、住んでいる方中心に役員となり負担となっているがどうしたらよいか?

・役員の参加率が悪く、なかなか議論ができないがどうしたらいいか?

このような、役員就任に関することや、役員の理事会への主体的な参加が促せない管理組合も多いでしょう。

一方で、それぞれの事情があるために役員就任や会議への参加ができないとなると、管理組合運営が停滞をし始めてしまいます。

すでに兆候が出ていたり、そのようになっている場合は早期に改善する必要がありますが、そのようになる前に、なんらかの手を打つための方法を含めて紹介します。

マンションが高齢化しており、役員のなり手が不足しているがどうしたらよいか?

今後、マンションが建ってから経年するにしたがって、どこのマンションも同じような悩みがでてくることと考えられます。

また、かつて持ち家の考えとしてあった「いつかは戸建て」という概念が徐々に薄れてきており、

マンションは今や終の棲家

と考える人も多くなってきています。

そのため、マンションには長年住んでいる高齢者が増え、それにしたがって管理組合が定める役員の年齢上限から外れる方も多くなります。

その場合、次のような対策を検討してみることもひとつです。

役員の任期を延長する

まず、中々なり手がいない場合、特定の方が繰り返しやることもやむを得ないでしょう。

その場合は、

役員の任期を2年→3年や4年にするとか、期限を決めない

なども考えられます。

一方で、期限を決めない場合は、同じ人が役員に就任し続けることを管理組合として、果たして良しとするのかは議論の余地はあるでしょう。

就任におけるメリットやデメリットは以下の記事でも紹介していますので合わせてご参照ください。

希望者または受けてくれる方がいれば年齢上限を問わずに就任可能とする

管理組合においては、管理規約や細則等で役員就任の上限年齢を設定している所もあります。

また、高齢になると、会議への出席や役員業務の負担を伴うことから、75歳以上は就任を断ることも可能など、定めている所もあるでしょう。

対して、今後高齢者が増えてくると、年齢の上限を縛ることも難しくなります。

そのため、高齢でもやる気のある理事経験者もいる場合は、任期2年の所を1年等の期限でも就任してもらうことも一つです。

今後は管理組合内で柔軟な役員の活用方法も必要になってくるでしょう。

区分所有者の親族も役員就任を可能とする

管理規約で親族の就任も可能であると定めておくのも一つの考え方です。

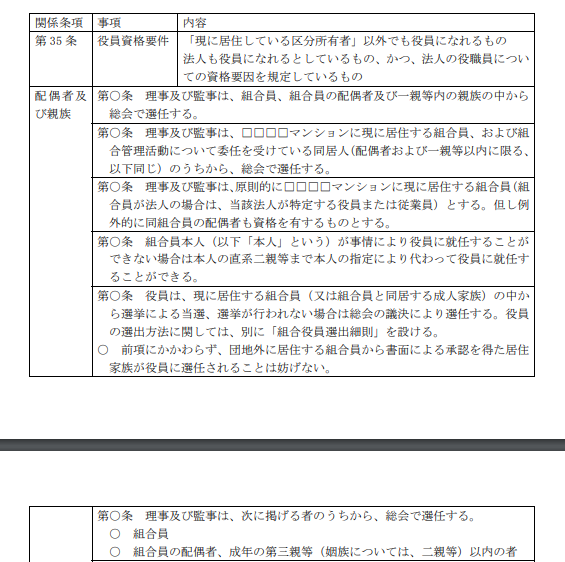

以下、国土交通省が提示している管理規約の一例です。

区分所有者が高齢である場合は

その子どもや近くに住む親族等、幅広く役員になることができるようにしておけば、役員のなり手の幅も広がる可能性

が考えられます。

役員報酬等のインセンティブを明確化して立候補者を募る

土日や夜などに理事会に出席したり、総会のための資料を準備することとなると、役員にとっては一定の負担を強いることとなります。

また、管理組合からすると役員は管理組合の業務を行うこととなり、一定の報酬を発生させることも考えられます。

以下の記事にて、役員報酬の傾向や設定のメリット、デメリットの記載がありますので、参考までに紹介します。

本来なら、

自分たちの管理組合であり、区分所有者全員が参加することで自主的に運営していくことが求められるのが管理組合のあるべき姿

ではあります。

また、高齢者やファミリー層、さらに区分所有者誰しも負担がかかることから、その負担を調整してでも組合活動に参加して貰うことが本来の姿かもしれません。

そして、管理組合としては苦肉の策と言えますが、規約や細則にて報酬額を明確に設定することで、立候補とともに取り入れることで役員のなり手不足を解消することも考えられます。

外部専門家等を管理者に入れる

マンション管理士や建築士等の専門家を役員に入れることで、管理組合運営を機能させる方法も存在します。

また、国土交通省のマニュアルに「外部専門家の活用ガイドライン」

という書面があります。

そこには、外部専門家活用の目的として、次のような記載があります。

・以前から、管理組合がマンション管理士等の専門家に対し、相談、助言、指導その他の援助を求めることについては規定してきたが、さらに進んで、外部の専門家が直接管理組合の運営に携わることも想定する必要がある。」とされています。

・また、「このような外部の専門家には、管理の執行を担うという点から、特に、管理規約、管理の委託、修繕、建替え等に関する広範な知識が必要」ともされています。

とあり、

専門的な知識をもった専門家を管理組合の役員等に活用する

ことを、国としても想定していることとなります。

第三者管理者方式を検討する

そして、最近話題になっている、第三者管理者方式を導入し、

管理組合運営のなかでも主要な理事会や総会を、第三者管理者で回していく

という方法です。

また、第三者管理者方式については、以下のコラムに詳しく記載しています。

第三者管理者方式は管理会社等外部の専門的知識を持った方に理事や理事長等を任せる手法です。

一方で、委託している管理会社と同じ会社に対して第三者管理者として立つと、利益相反等の課題も発生します。

そのため、管理組合として慎重に導入を進める必要があります。

役員の就任や理事会の出席等の手間が掛からない

というメリットがある反面、上記のような

管理会社の利益相反面の課題やコストが増加する

等のデメリットも想定されます。

外部の区分所有者が多く、住んでいる方中心に役員となり負担となっているがどうしたらよいか?

都心を中心に、

分譲の高層マンション

ワンルームマンション

では持ち主が住んでいないマンションも多くなってきています。

その場合、

・住んでいない方はその負担から免れる

というケースも考えられます。

そして、このような場合は、以下のような対策が考えられます。

外部所有者からの協力金の徴収を検討する

役員就任を免れることができる外部所有者における協力金の概念は、平成22年1月に協力金請求事件としての最高裁判決が出てから、一般的になってきたようです。

それまで協力金は、難しい面もあったようですが、判例によると、

とのことであり、一定の負担金を課すことが認められたようです。

また、マンションみらい価値研究所の調査によると、年間の協力金の額は

・20,000円~25,000円未満:20%

・5,000円~10,000円未満:13%

・30,000円~35,000円未満:7%

とのことです。

さらに、マンション全体の戸数や外部所有者の数で負担額を検討する必要があります。

加えて、協力金を徴収することについては、管理組合のルールとして管理規約や細則等でその旨を定める必要があることから、

最初に明文化する場合には必ず総会決議を経る

必要があります。

役員就任は報酬もセットとする

管理費とともに、

前述の協力金も原資として役員報酬を支給するという考え方

もあるでしょう。

先の判例によれば、

「住んでいる区分所有者の貢献によって維持される良好な住環境」

を形成することや、その中でも役員は率先して良好な住環境を築いていく必要性から、役員に対するインセンティブを付与することは考え方としてあるでしょう。

役員の参加率が悪く、なかなか議論ができないがどうしたらいいか?

平日は仕事、週末は家族の予定と多忙な中で役員に就任するとなると、どうしても参加できない場合が出ます。

一方、理事長は、理事には極力参加して貰い、決議したいと考えるのが普通です。

参加できない場合はどのようにすればよいのか、最後に紹介します。

事前に議案を入手して決議だけでも参加する

当日理事会に参加できない場合であっても、事前に議案を入手することは可能です。

理事会は、総会同様にマンション標準管理規約52条3項において、

・会議の日時

・場所及び目的

を示して、通知する必要があるとあります。

2週間前までに内容が明確になっていると考えれば、

理事会開催日当日までに、議案に対する自分自身の賛否(議決権行使書)を出しておくことも可能

といえるでしょう。

議案以外にも課題視される点について事前に意見を提出する

前項のとおり、理事会の議案が明確になっている場合についてです。

議案が分かれば自分なりの意見を事前に理事長宛に提出できます。

理事会のメーリングリストがあれば、意見をメールで送ることも可能です。

どうしても出席できない場合は、その場にいなくても、議決権を行使したり意見を述べることも可能なので、

理事長をはじめ他の理事とも申し合わせながら事前に意見を提出することで、理事会に参加する意思を持っておく

ことが大切です。

理事会がオンライン開催できないか検討する

先般のコロナ禍の中で、理事会や総会をオンライン開催またはその併用で実施するところも多かったようです。

その時期を通じて、各管理組合や管理会社も、オンライン開催のノウハウを身に付けてきています。

引き続き、

オンライン開催を実施することで、会議場に参加できない役員も参加できる

ことができればより便利です。

場合によっては、管理規約や細則の変更を伴うかもしれませんが、

前述した外部所有者においてもオンライン参加できれば、役員の就任も可能になるかもしれません。

管理組合運営も柔軟な対応が求められてきている

管理組合においては、

マンション住民の高齢化

現役世代の兼務や家庭の事情

外部所有者の増加等

により、役員のなり手不足とともに役員になった方の負担も増加します。

今後は管理組合の環境として、ますますこれらの進行も想定されます。

管理組合としては今回挙げた対策以外にも考えられます。

上手く工夫をしながら解消に向けて動いていく必要があるといえるでしょう。

コメント