定期総会では次期役員(理事長、理事、監事など)を決定しなければなりません。

理事長以下、副理事や役付理事など役割を明確に決めておくことも必要です。

新たに就任した役員で理事会・管理組合での業務を分担する必要があります。

一方で、依頼側である現理事会メンバーや、役員に就任する側も課題があります。

・役員に選任されそうだけど引き受けなければならないのか

・選任されたけど、果たして役員が務まるのだろうか心配だ

役員はどのように決めていけばいいのでしょうか。

このような課題に対して現役理事長も兼務しているマンション管理士が解説します。

【定期総会】確認しておきたい管理組合役員の選任ルール

今回は管理組合で課題となる、以下のような役員選任のテーマを紹介します。

・区分所有者にとって役員就任が必要である理由

・役員のおもな業務

年1度の定期総会において、役員の選任が行われる所も比較的多いでしょう。

事前に現役員や担当の管理会社経由で「次回の役員をお願いいたします」と初めて言われる方もいらっしゃるかと思います。

一方で、現職役員は、新たな方を候補として挙げて、お願いをしなければなりません。

依頼する側、される側双方にとって面倒な感じもするでしょう。

しかしながら、マンションの区分所有者である以上、お互いに避けられない要件です。

今回は依頼する側の理事会や役員、依頼される側の区分所有者双方の立場にたって、役員の選任について解説します。

役員のおもな選任ルール

役員の選任ルールは大きく分けて立候補制と輪番制の2つが考えられます。

また、双方を活用する管理組合も多いでしょう。

選任のルールが区分所有者の誰もが分かるようにしておく必要があります。

具体的に管理規約や細則でルールを定めておくことが重要です。

立候補制

文字通り、管理組合として「役員をやりたい人」を区分所有者から募る方法です。

自ら手を挙げ立候補して、総会で決議された場合に就任することができます。

立候補のメリットは、やる気のある人を役員に就任させることができる点です。

これにより、理事会や管理組合活動の活性化が期待できます。

実績がある理事であれば、過去のノウハウも活用することができるでしょう。

一方で、同じ人が継続し役員に就任することで、理事会や管理組合活動の形骸化も出てきます。

理事会活動の形骸化が懸念される場合は、再度立候補可能なタイミングとして、任期満了後に何年間か期間を空ける等も管理規約の中で記載するのがよいでしょう。

輪番制

立候補と並び、役員選任の方法として取られているのが輪番制です。

持ち回りで役員に就任するため、対象となる区分所有者は必ず役割が回ってきます。

メリットとして、区分所有者間での不公平感が無く平等で就任できることです。

デメリットは、対象者がいる場合に順番が早く回ってくる点です。

住戸の所有はしているものの、実際には住んでおらず賃貸に出していたり、空き家である区分所有者(外部所有者)に対して、役員就任の対象外となる可能性もあります。

さらに、75歳以上の高齢者は役員を対象外とする規定も管理組合で良くあります。

高齢者が多い住民構成であれば、対象者が期間を空けずに就任することとなります。

デメリットを回避するためには、対策も充実させておく必要があります。

特に外部所有者の場合、自身は役員を免れるという点があるかもしれません。

その場合は、免れる方に対する協力金の徴収を決めておくのも一つでしょう。

役員交代制

役員は任期満了で全てが入れ替わるのではなく一定数の入れ替えが一般的です。

毎年役員の半数や3分の1が入れ替わる交代制を敷くことによって、これまで活動してきた役員は新規役員に引き継ぐことができます。

また、残っている役員は継続して補佐することができます。

前役員や理事会がどのような活動をしていたのかの引継ぎが非常に重要です。

マンション管理において途切れないよう、必ず次の方へ引き継ぐようにすべきでしょう。

就任時の役員報酬

マンション管理規約のひな形である「標準管理規約」には次のようなケースがあります。

第37条2項に報酬を受けることができると定められていることです。

第37条(中略)

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。

状況によっては、国としても役員には報酬を支払ってもよいという見解です。

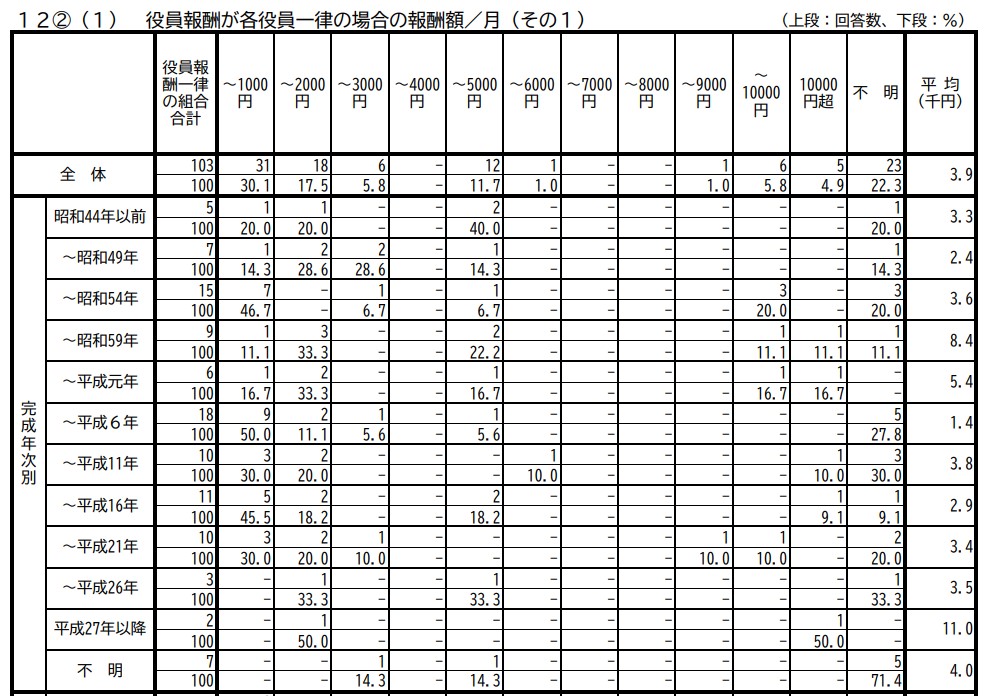

また、国土交通省の平成30年マンション総合調査に興味深い調査結果があります。

『各役員一律の場合の役員の報酬額平均は約 3,900 円/月である。役員報酬が役員一律でな

い場合の報酬額平均は、理事長が約 9,500 円/月、理事が約 3,900 円/月、監事が約 3,200

円/月である。』

出典:国土交通省 平成30年度マンション総合調査結果より

報酬は各マンションで独自に決定することができます。

しかしながら、区分所有者にも分かるように、明文化されていることが望まれます。

何度か理事長に就任したことがある筆者もそうですが、理事長や会計理事等の役職理事は他の理事以上に一定の負担が伴う場合があります。

役職に応じて業務の負担も増えるため、各役員報酬を設定しておく考え方もあります。

管理組合全体や、役員の中でも不公平感がないようにすることも一つでしょう。

就任時の年齢制限を設ける

前述でも紹介しましたが、高齢者の役員就任は一定の負担が想定されます。

一方で、中々なり手がおらず、本人の意思で就任を望む方は年齢に限らず認めることも考えられます。

区分所有者や家族の年齢構成を見ながら管理規約や細則を検討する必要があるでしょう。

例えば75歳以上の方は役員就任を要請されても拒むことができるなどの項目です。

これにより、認めることもでき負担なら拒むこともできるという運用も可能です。

区分所有者の親族でも可能とする

なり手がいない高経年マンションや外部所有者が多いマンションなどでの課題もあります。

住んでいる人だけでは役員が成り立たない場合も想定されます。

その場合、一緒に住んでいる区分所有者の子や親族などにも役員の就任を認めることも考えられます。

これまで記載したケースと同様に、管理規約や細則で定めておく必要があります。

外部所有者に対する協力金の要請

区分所有者のうち、実際にマンションに住んでいない外部所有者に対する課題です。

外部所有者に役員資格がなく、役員になる事を免除される場合があります。

その代わり住んでいる区分所有者にとっては、輪番制であれば回ってくる順番が早くなることも想定され、外部所有者に対して管理組合に対する負担が多く、不利な状況にもなります。

管理組合として、免除となる外部所有者に対して検討すべき事項があるでしょう。

役員を免れる外部所有者に対して協力金の要請も考えられるところです。

総会の決議によって管理規約や使用細則等で定めることも必要となります。

区分所有者にとって役員就任が必要である理由

ほとんどのマンションには管理規約が定められているところが多いでしょう。

その場合、区分所有者で特に住んでいる方にとっては、役員就任が必要となり拒むことは難しいと考えられます。

理由は、管理規約には管理組合内における役員の設置やその役割が全員に対して定められているためです(標準管理規約第35条)。

また管理組合は、任意の団体ではなく、法律で定められた団体です。

そのため、区分所有者が入らなければならない団体といえます(区分所有法第3条)。

これらのことから、管理規約で選任ルールの対象外になっている状況や病気等で止むを得ない限り、役員の就任を免れることは一般的には難しいと考えられます。

分譲マンションは自らも管理組合員の一員であることを考える必要があります。

持ちつ持たれつの関係であることをお互いに配慮する必要があるでしょう。

役員のおもな業務

最後に、役員に就任した場合にどのような役割を果たしていく必要があるのでしょうか。

各役職ごとに確認します。

理事全員

理事会への出席が必要となります。

もちろん、都合がつかない等がありますが、その場合は欠席というよりも予め議題を確認し、決議が必要な場合は自分の意思を書面等で示しておくことが望ましいでしょう。

これにより、当日欠席した場合でも理事会の議題には参加したとして扱われます。

理事長

理事長は標準管理規約第38条に定められている業務を遂行する必要があります。

全て記載はしませんが、管理規約や細則で理事長の業務として決められている事や、総会で年一度の会計報告、理事会での定期報告等が該当します。

管理規約や細則で定められている内容は各マンションにおいて異なります。

共通する点では、理事長名で掲示書面を出す場合の作成や確認、承認、また理事会を経ずに理事長が承認すべき事項などが該当するでしょう。

理事長は他の理事よりも負担が大きく、また一定の責任も出る役職となります。

選任の場合は、人選に気を遣う必要があるかもしれません。

ただ、やむを得ず理事長に就任することとなったとしても、負担は掛かるかもしれませんが、他の理事や監事、さらに管理会社からの支援を受けることで対応は可能です。

初めて理事長になった方は不慣れであるのは仕方のない事です。

経験者である他の理事が支援したり管理会社の支援で、まずは経験を積むことが望まれます。

ちなみに、理事会で理事長や他の役員の役割を決める場合は、総会の決議ではありません。

定期総会後に開催される最初の理事会にて、理事の互選によって選任されることとなります。

副理事長

副理事長は、標準管理規約第39条に、

「理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。」

とあります。

理事長を補佐していくのが副理事長の役割と言えます。

ただ、先述の通り理事長は負担がかかることが多くなります。

理事長が困っている時は良き相談相手として機能することが必要となります。

理事会や管理組合を円滑に回していくためも、副理事長の活躍は不可欠でしょう。

会計担当理事

標準管理規約第40条3項に、会計担当理事について触れています。

「管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。」

とあるので、一定程度数字に強い方が望ましいといえるでしょう。

ただ管理会社に外部委託している場合は、管理業務上の中でサポートしてくれると思いますので、細かな会計知識が必要であるという訳ではありません。

監事

標準管理規約第41条1項に、

「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。」

とあり、さらに4項に

「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」

とあります。

総会では監査報告として監事名で出すことになります。

ただし、理事会は理事をもって構成する(標準管理規約第51条)とあるため、厳密に監事は理事会構成メンバーではありません。

しかしながら、4項にあるとおり、理事会に出席して発言するとともに理事の活動状況をチェックしていくことが求められるでしょう。

役員に初めて就任する場合

初めて役員に就任することとなった場合、上記のような業務ができるのか、という不安もあるかと思います。

特に初めて分譲マンションを購入した若い方であれば、役員はどのような業務をこなさないといけないのか、分からない点もあるかもしれませんね。

結論ですが、初めて役員になって何も分からなくても問題はないでしょう。

まず、初めての就任の場合は、理事会メンバーが十分にいるなら、1年目は特に役割がない平理事、2年目は役職理事などを経ることで、経験値が蓄積できます。

理事になっても特殊な知識が必ずしも必要であるわけではなく、通常の住まいの中で感じている課題や、管理組合としてあるべき姿を他の役員と討議することが大切です。

もちろん知識があればよいですが、専門的なことは他のベテラン役員や、管理会社のフロント担当に確認することで対応すれば良いでしょう。

まとめ

定期総会時期も近づき、役員の就任の話が出始めるということで、今回は役員の選任ルールや各役員の役割などを紹介しました。

今年は役員か…という区分所有者のため息も聞こえてきそうなぐらい、順番が回ってきたらやや面倒な職務である印象がほとんどでしょう。

ただ、どの分譲マンションでもマンションの管理組合を良くしていくのは、役員の活躍次第であるといえます。

役員に就任された方は、自らのマンションをより良くするために活躍をされることを願っています。

コメント