近年、マンションの管理組合における役員のなり手不足が深刻化しています。

とくに高経年マンションやリゾートマンションでは、その傾向が顕著です。こうした課題に対応するために注目されているのが、外部の専門家を活用する『外部管理者方式』です。

本記事では、その背景、具体的な方式、そして導入時の課題についてマンション管理士が詳しく解説します。

※「外部管理者方式」と「第三者管理者方式」について

本記事では、「外部管理者方式」という表現を使用していますが、これは「第三者管理者方式」とほぼ同義です。どちらも、管理組合の理事長を外部の専門家(管理会社や弁護士、マンション管理士など)に委託する方式を指します。一般的には「外部管理者方式」の方が広く使われるため、本記事ではこの表記に統一しています。

※令和6年6月に国土交通省より発表された「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの概要」によって、、区分所有者以外の者が管理者に就任する方式について「外部管理者方式」(このうち、管理業者が管理者に就任する場合を「管理業者管理者方式」)と改めて定義されました。

なぜ外部管理者方式が必要とされるのか?

先日の日本経済新聞電子版に以下の様な記事が出ていました。

大半のマンションは、理事会を組成し理事長や理事、監事を置くいわゆる「理事会方式」を採用しています。

しかしながら、高経年マンションでは高齢化が進み、管理組合の役員が不足するケースが増えています。

リゾートマンションや投資用マンションはそもそも区分所有者がいない場合もあります。

さらに、若い世代は理事会が開催される土日は家事や子育てに追われることも多いでしょう。

さらに、働き方改革の影響で、休暇の取り方が変わり、役員の負担軽減が求められています。

自宅のことではあるものの負担が大きく、区分所有者自らで対応できないことも考えられます。

外部管理者方式とは?3つのタイプを徹底解説

そのような背景から、マンション管理組合の役員を、区分所有者ではなく外部の第三者に任せる方式が出てきています。

これまで投資マンションや別荘として定住していないリゾートマンションなどでは比較的見られた手法でした。

いまや、普段生活する街中のマンションでも次第に増え始めています。

また、外部の専門家等の第三者に任せる外部管理者方式(第三者管理者方式)には3つのパターンがあります。

国土交通省の資料より抜粋しながら、具体的にそれぞれの特徴について紹介します。

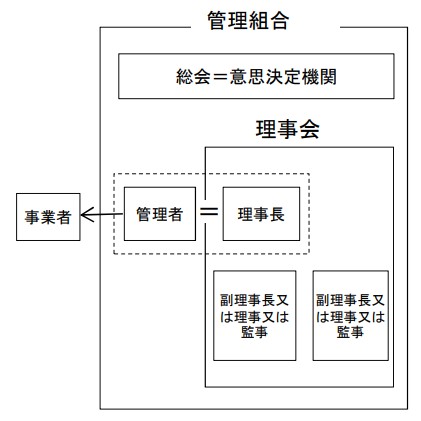

ちなみに、外部の第三者が入らない一般的な形は以下の通りです。

一般的には、管理者は理事長が兼任する形が多く採用されています。

聞きなれない管理者はマンションにおける区分所有者の代表の位置づけです。

建物や敷地等、おもに共用部分となる部分全体について管理する方を指します。

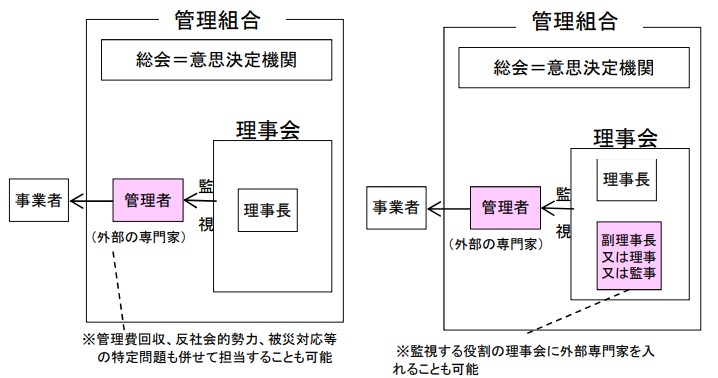

理事・監事外部専門家型・理事長外部専門家型:理事や監事の一部を外部専門家が担当

まずはじめに、一部の理事長含めた理事や監事に外部の第三者が就任するケースです。

ベースとなる考え方は、

・外部専門家が理事長(≒管理者)となることも想定される。

・外部専門家を含む役員の選任を含め、最終的な意思決定機関は総会であり、その役割は重要。

であり、導入が想定されるケースは

・計画的な大規模修繕等の適切な実施、耐震改修・建替え等の耐震対策等専門的知見が必要な場合を想定

※限定的な専門性が求められるケースも多くある。

という形です。

現在の理事会機能の強化のために外部専門家が役員に加入し、活性化する事となります。

理事会として、外部役員をチェックすることが機能上必要になってきます。

外部管理者理事会監督型:外部管理者を理事会が監視

続いて、管理者を外部の第三者としその管理者を理事会が監督する形態です。

ベースとなる考え方は、

・監視する立場の理事会の役員に、さらに別の外部専門家を選任することも考えられる。

・外部管理者の選任を含め、最終的な意思決定機関は総会であり、その役割は重要。

であり、導入が想定されるケースは

※総会は意思決定機関、管理者は知見豊富な執行者、理事会は監視機関、と分担や責任の明確化が期待できる。

※さらに、専門性が高く、時間的な拘束が強く心理的な負担も大きい管理費回収訴訟、反社会的勢力、被災対応等の特定問題も担当することも想定。

が考えられます。

比較的専門的な立ち位置の第三者が管理者としてマンション全体の管理を行います。

理事長の立場には区分所有者がそのまま就任します。

管理者と理事長を切り離して役割を明確化し、チェック機能を働かせるものです。

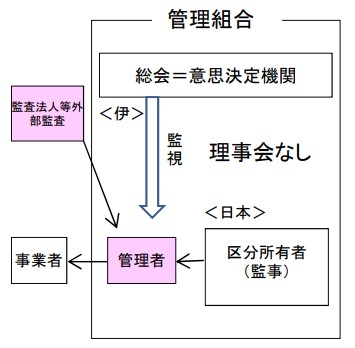

外部管理者総会監督型:外部管理者を総会で監視

理事会そのものをなくし外部管理者(第三者管理者)に全面的に委任するものです。

とくに、管理会社が外部管理者となるパターンは「管理業者管理方式」と言われます。

総会や外部監査で管理者に対するチェック機能を働かせることで機能させます。

最近多くなってきている「理事会は不要」のパターンです。

ベースとなる考え方は、

・区分所有者からは監事を選任して監視するとともに、全区分所有者で構成する総会が監視するものであり、総会の役割は重要。

・さらに、監査法人等の外部監査を義務付ける。

であり、導入が想定されるケースは

・理事長のなり手がいない例外的なケース

※支援的性格が強いケース

ことが考えられます。

理事会を完全に廃止し、外部の管理者のみを置きそこに対して全て任せます。

外部管理者を導入する際は、チェック機能をどのように強化するかが重要なポイントになります。

外部管理者方式の課題と解決策

それぞれの外部管理者方式(第三者管理方式)における課題として、どのような点が考えられるのでしょうか。

全体もしくは、個別で考えられる事象についてみていきます。

外部管理者をどう監視する?管理組合の役割強化

それぞれのパターンを確認した通り、外部管理者(第三者管理者)に対する管理組合の管理監督機能をより一層強化する必要がある事が分かります。

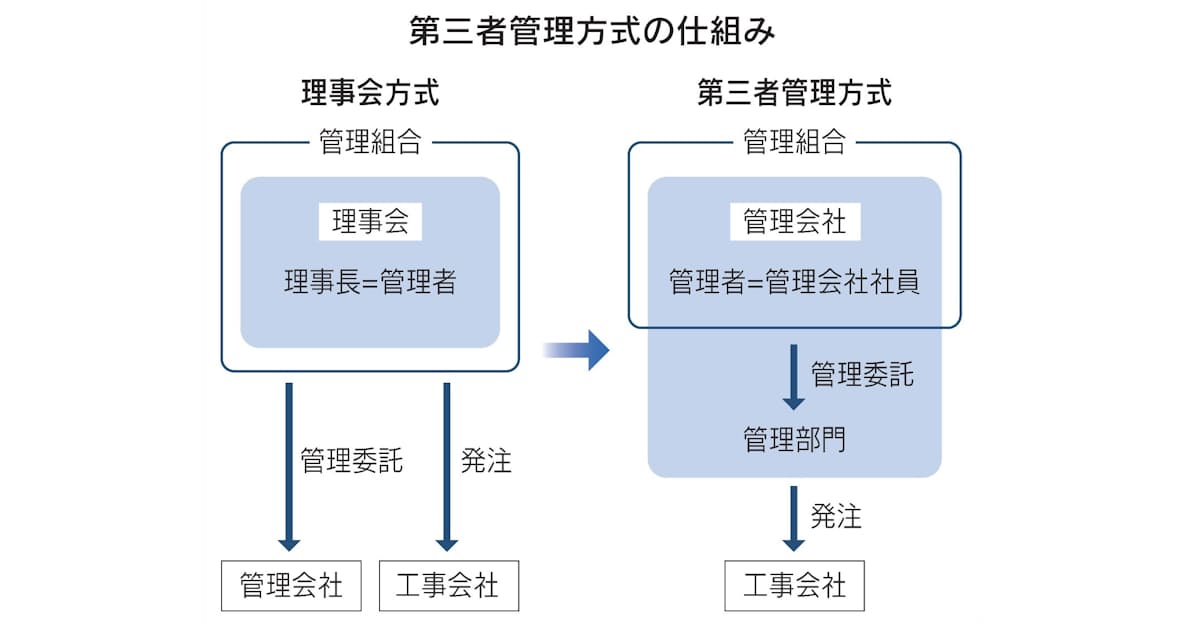

問題は管理会社が外部管理者として就任した場合です。

管理会社は管理組合よりも専門的でマンション管理について熟知している立場です。

そのため、中々チェック機能が働きづらいことも考えられます。

特に、利益相反のリスクには十分な注意が必要です。

管理会社が外部管理者として入っている場合の利益相反が起こり得ます。

そして、お抱えの修繕業者に発注することで、管理会社の利益にもなってしまいます。

管理会社が管理者として掌握する管理組合の損失⇔管理会社お抱えの修繕業者への利益

という点が、利益相反という観点になります。

このような関係にならないよう、よりチェック機能を働かす必要があるでしょう。

コスト増は避けられない?費用対効果を検証

理事会方式は、本来の管理者や理事、監事は区分所有者がやることとなっています。

そのため、費用の持ち出しも比較的少ない額で済んでいました。

しかしながら、外部の第三者に管理者や理事を委託するには費用が掛かります。

専門性を持つ管理会社やマンション管理士、弁護士等が就任した場合、一定程度コストが掛かってきます。

ここは「なり手とコスト」の兼ね合いになってきます。

「専門性を発揮する役員が就任すること」に対する「コスト」についてです。

管理組合として、この点をどう捉えるかにもよってくるでしょう。

コミュニティは維持できる?外部管理者方式の影響

究極型の「外部管理者総会監督型」については、理事会自体が存在しなくなります。

そのため、区分所有者同士の交流も少なくなるでしょう。

特に、高齢者も比較的多い高経年マンションに外部管理者を入れる際の懸念です。

日々の住民の動向は管理組合内において誰が把握しているのかという点もあります。

管理員さんが適切に配置されていればよいでしょう。

ただ、外部管理者は住民ではない可能性もあるため、細かな確認は難しいかもしれません。

結果的に問題があっても情報共有や討議できる場が少なくなることとなります。

究極の「外部管理者総会監督型」になれば、このような代償も発生するかもしれません。

一度導入したら戻せない?外部管理者方式の柔軟性

一旦、特に理事会を開催しない外部管理者総会監督型を管理組合が選べば、もとの理事会型に戻すのは相当困難を伴います。

具体的には、

・規約の変更には区分所有者ならびに議決権の4分の3以上の賛成が必要となる

・理事会方式に戻すと役員に就任する必要がある区分所有者の負担が強いられることとなる

などを伴うためです。

一旦、理事会無しの第三者管理者方式に慣れてしまった管理組合として、管理組合活動にどれだけやる気を出すことができるか、考えてみると分かるでしょう。

そのため、「第三者管理者方式を採用する」と判断する管理組合は実際に相応の覚悟も必要となることも確かです。

外部管理者方式は万能か?導入前に知っておきたいこと

区分所有者の関心度や規模、年齢構成、更には区分所有者が定住しているかなどで、取り得るパターンがそれぞれあります。

外部管理者方式(第三者管理者方式)は、管理組合が取れる一つの選択肢として考えられます。

任せる場合におけるメリット、デメリットが複数あるのも事実です。

どのような形が望ましいのか、まずは管理組合として検討する必要ががありますし、今後の可能性として考えていく必要も出て来るでしょう。

コメント