近年、首都圏のマンション大規模修繕工事を巡る談合疑惑が大きく報道され、多くのマンション管理組合や住民に衝撃を与えています。長年にわたり不可欠な修繕工事の入札で不透明な慣行が繰り返されてきた疑いが強まり、管理組合にとっても他人事ではない状況です。また、2025年3月には公正取引委員会(公取委)が関東圏の主要業者約20社に独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立ち入り検査を実施し、その後対象は30社超に拡大しました。中には工事会社選定に関与するコンサルタントまでも談合に加担していた可能性が指摘されるなど、マンション修繕における談合問題は深刻です。

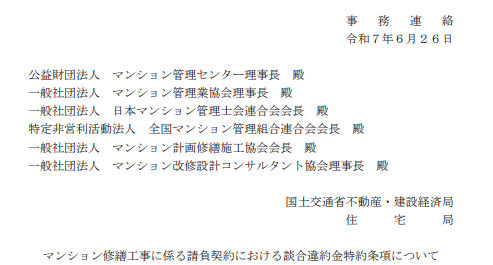

こうした事態を受け、国土交通省は2025年6月26日付で各マンション関係団体宛に「マンション修繕工事に係る請負契約における談合違約金特約条項について」という事務連絡を発出しました。これはマンションの修繕工事の請負契約において、談合が発覚した場合に違約金を科す特約条項(いわゆる「談合違約金特約条項」)の導入を管理組合に周知し、談合抑止につなげる狙いがあります。

※引用 国土交通省 令和7年6月26日の事務連絡より

国土交通省直轄工事では既に同様の違約金条項が設けられており、マンションの大規模修繕でも同様の条項を契約に盛り込むことで談合への抑止効果を期待するものです。

※1億円の工事だったら100万円と解説していますが、10%なら正しくは1000万円となります

談合違約金特約条項とは何か?

この談合違約金特約条項とは、マンション修繕工事の契約において万一談合が発生した際に、受注業者(施工業者)が発注者である管理組合に対して違約金の支払い義務を負うことをあらかじめ定めておく特約のことです。簡単にいえば、「もし談合があったら罰金を払ってもらう」という内容を契約書に明記しておく措置です。

国土交通省からの連絡は、専門的で分かりづらくなっていますので、今回は筆者の方で管理組合にも理解できるように、改めてまとめ直してみました。

モデル条項の具体例

国土交通省が提示したモデル条項では、具体的に以下のようなポイントが盛り込まれています。

違約金額は契約金額の○%(例:10%)

受注者が談合行為を行った場合、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として支払う旨が定められています。例えば1億円の工事なら1,000万円が違約金となる計算です。

談合行為の定義(適用条件)

独占禁止法違反(例えば入札談合)により公取委から排除措置命令や課徴金納付命令を受けた場合、あるいは刑事裁判で入札談合に関与した罪が確定した場合などが該当します。要するに、公取委や裁判所により談合が公式に認定されたケースです。

違約金の支払期限と遅延損害金

違約金は発注者(管理組合)が指定する期間内に納付しなければならず、仮に期限までに支払わない場合は年3%の遅延利息も合わせて支払う義務が生じます。

契約解除や損害賠償請求との関係

違約金の支払い義務は、たとえその後契約を正常に履行して工事を完了したとしても免れられません。また、この違約金条項を設けても、管理組合が被った実際の損害額が違約金額を超える場合には、その超過分を別途損害賠償請求できることも明記されています。違約金はあくまで最低限の画一的な賠償額であり、更なる損害があれば追加請求も可能というわけです。

導入時の注意点:専門家への相談を

このように違約金特約条項は談合抑止に有効な手段と期待されますが、導入にあたって注意すべき点もあります。国土交通省も指摘しているように、条項を入れても実際に違約金を支払わせるまでにはハードルがあるという現実です。

受注業者側が違約金支払い義務の有無を巡って争い、訴訟に発展するリスクや、違約金の支払いを拒まれるリスクも考えられます。違約金条項を盛り込んだからといって万全ではなく、最後の手段的な位置付けともいえるでしょう。

そのため、条項を契約書に追加する際はマンション管理に詳しい弁護士等の専門家に相談し、各管理組合の状況に応じた適切な内容にすることが推奨されています。

管理組合が取るべきその他の談合対策

もちろん、談合防止策は違約金特約条項の有無だけではありません。日頃から管理組合が主体的に取り組める対策も非常に重要です。管理組合の自己防衛策として、例えば次のようなポイントが考えられます。

複数の業者から相見積もりを取得する

1社だけでなく必ず複数社から見積もりを取りましょう。形式的に集めるのではなく、各社に工事内容の詳細な説明を求めた上で、価格や提案内容を慎重に比較検討することが重要です。

コンサルタント選びは慎重に

修繕コンサルタントを起用する場合、その実績や評判、専門性を確認し、特定の業者との癒着や不正関与の噂がないかにも注意します。可能であれば複数のコンサルタントから話を聞き、比較検討して信頼できる相手を選定しましょう。

見積もり内容を丁寧に精査する

提示された見積書の項目を鵜呑みにせず、本当に必要な工事か、数量や単価に不明瞭な点はないかをチェックします。管理会社やコンサルの意見も参考にしつつ、必要に応じて第三者の専門家にセカンドオピニオンを求めることも検討しましょう。

プロポーザル方式の採用

工事会社の選定方法として、価格だけの入札ではなくプロポーザル方式(提案競技)の採用も有効です。複数の候補業者から工事計画や技術提案を提出してもらい、価格・技術力・実績・提案内容などを総合的に評価することで、より透明性の高い公正な選定が期待できます。

長期修繕計画と市場価格の照らし合わせ

あらかじめ策定されている長期修繕計画の工事費用が、現在の市場相場と大きくかけ離れていないか定期的に見直すことも大切です。計画予算が不適切に高すぎたり低すぎたりすると、適正価格の判断が難しくなり、不正の見抜きにくさにつながります。

情報共有と透明性の確保

理事会や修繕委員会だけで意思決定せず、組合員全体に工事計画や業者選定過程の情報を積極的に公開しましょう。組合内の監視の目を増やし、全員の理解と協力を得ることが不正抑止の第一歩です。

不審な動きには声を上げる

提案や見積価格が不自然に高い、特定の業者ばかりが推される、といった不審点に気付いたら、臆せず理事会や管理会社に問いただしましょう。小さな違和感でも放置せず、組合内で共有して改善策を講じることが肝心です。

契約時に違約金特約条項を検討する

最後に本稿のテーマである違約金特約条項そのものも、防止策の一つです。談合が発覚した際にペナルティが科されると契約書で明記しておけば、業者に対する抑止力になります。実際に条項を導入する際は前述のように専門家の助言を仰ぎつつ、自社に不利な契約は結びたくない施工業者にも十分説明し、理解を得るプロセスも重要です。

まとめ:管理組合としても対策が必須

今回明るみに出たマンション修繕工事の談合疑惑は、マンション管理における長年の課題を浮き彫りにしました。そして、国土交通省としてもようやく契約に特約条項を入れるところまで動き出したという点です。しかしながら、本来不適切コンサルタントの注意喚起があった2017年1月時点で本格的に対策を講じるべきではなかったのか…とも感じます。

管理組合が自己防衛意識を高め、透明性・公平性の高い業者選定と工事監理を徹底することで、不正の再発を防ぎ大切な資産を守っていく必要があります。そしてこの教訓を契機に、業界全体や施工業者側も管理組合からの信頼回復に向けてコンプライアンスを一層徹底し、健全なマンション修繕の実現に取り組んでいくことが望まれます。

コメント