国土交通省のマンション関連における支援施策(補助金や予算)について、マンション管理センターが発刊するマンション管理センター通信(5月号)で紹介されていました。

そして、こちらは国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)が公表している興味深い内容でもあります。

また、今回は当コラムでも一部引用しながら紹介します。

補助金を検討している管理組合はチェックしておいた方が良いと言えるでしょう。

令和7年度の最新版はこちら

で紹介しています。

マンションの管理適正化・再生円滑化に向けた先導的な取組に関する支援

まず、こちらの項目について紹介します。

全国のマンションに広げて、今後活用できるような先導的な取組として、新たに取り組む団体に対して、国交省が積極的に支援する施策です。

マンションストック長寿命化モデル事業

この事業では、マンションにおける長寿命化における先導的な改修等の取組に要する費用を支援することとなります。

さらに、新たに管理水準の低いマンションが地方公共団体と連携して、管理水準を向上させていくために必要な、大規模修繕工事等にかかる費用について、

管理適正化モデルのタイプを新設したようです。

また、令和6年度の予算として1,800百万円(18億円)をみています。

| 先導的再生モデルタイプ | 管理適正化モデルタイプ | ||

| 計画支援 | 補助率:定額(補助上限:原則として500万円/年) | ||

| 工事支援 | 改修 | 補助率:国1/3 | – |

| 立替 | – | ||

そして、関連する参考情報は以下の通りです。

マンションストック長寿命化等モデル事業評価室事務局

成果報告会について

過去に採択された事業の取り組み成果の概要

マンション管理適正化・再生推進事業

地方公共団体が、改正マンション管理適正化法に伴う、マンション管理適正化推進計画を作成するための必要調査や、管理不全マンションに対してマンション管理士等の専門家を派遣する取り組みなどへの活用を想定しているようです。

また、令和6年度予算としては162百万円(1億6,200万円)をみています。

| 事業概要 | 補助率 | 限度額 |

| ①マンションの新たな維持管理適正化・再生推進に係る事業 | 定額 | 1団体、1法人あたり1,000万円(②で複数の地方公共団体を事業対象にする場合は、1の地方公共団体につき1,000万円/年) |

| ②地方公共団体等によるマンションの管理適正化・再生推進に係る事業 | 定額 | |

| ③マンション管理・再生の専門家による相談体制等の整備に係る事業 | 定額 | 1法人あたり1,500万円 |

| ④マンションの管理適正化・再生推進に関する制度や取組の普及・周知等を行う事業 | 当該事業の実施に要する経費以内の額 | |

そして、関連する参考情報は以下の通りです。

マンション管理適正化・再生推進事業の公募状況および過去に採択された取組の概要

既存マンションの長寿命化や性能向上等に関する支援

既存マンションの長寿命化や性能向上は、国土交通省としても課題として認識している事から、施策についても比較的多く準備されています。

具体的には、以下の長寿命化、耐震、省エネに関する各施策になります。

マンションの長寿命化等に関する支援

まず、長寿命化に関する施策についてですが、以下のものがあります。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

筆者も当該補助金について、過年度関わったことがあります。

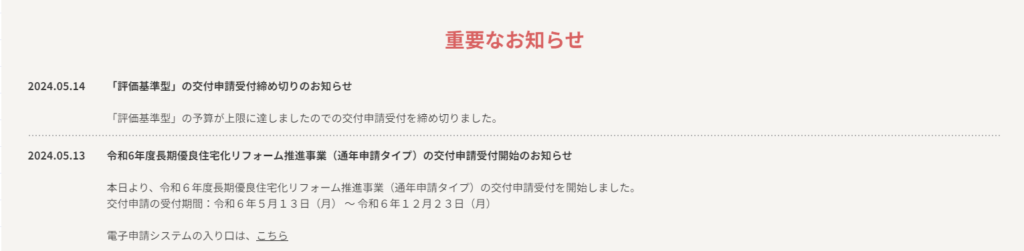

さらに、マンションにとっては非常に有益な補助金ですが、大変人気です。

また、先着順で受け付けることから国交省が想定している予算枠を満たすと、締め切りってしまうというのが特徴的です。

ちなみに、1戸当たり80万円まで補助する「評価基準型」は受付開始から2日で締め切ったようです。

これを見ると、如何に人気が高い補助金かが分かるかと思います。

さらに、もう少し予算を取ってもよいのではと思わなくもないですが、国土交通省としても、毎年要請が多い当該補助金については、中々予測することも難しいのでしょう。

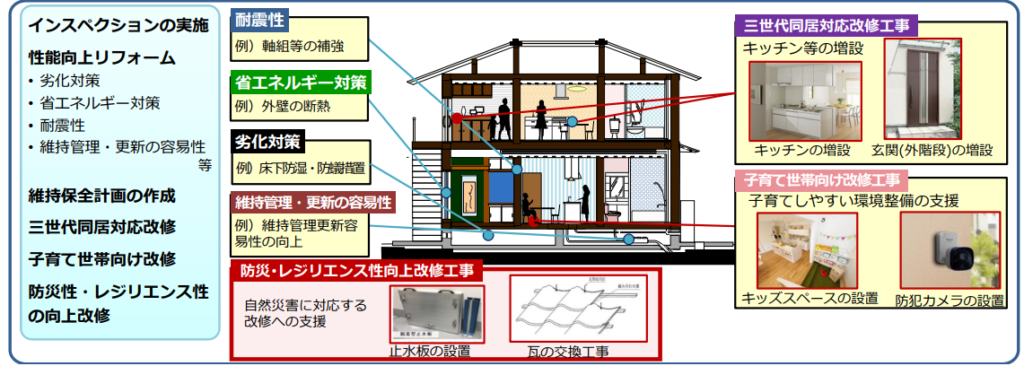

また、こちらの補助金は、良質な住宅ストック等の形成を図るため、既存住宅の長寿命化に資する性能向上リフォーム等に対して支援を行っています。

長期優良住宅化リフォーム推進事業の要件

そして、具体的な改修工事等の要件は以下の通りです。

①リフォーム工事前にインスペクションを行うとともに、維持保全計画及びリフォームの履歴を作成すること。

②リフォーム工事後に次の性能基準を満たすこと。

<必須項目>劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策の基準

<任意項目>維持管理・更新の容易性、高齢者等対策(共同住宅)、可変性(共同住宅)の基準

③上記②の性能項目のいずれかの性能向上に資するリフォーム工事、三世代同居対応改修工事、

子育て世帯向け改修工事、防災性・レジリエンス性の向上改修工事のうち一つ以上行うこと。

また、補助額や補助限度額は以下の通りです。

| 事業タイプ | 評価基準型 (予算枠80%) |

認定長期優良住宅型 (予算枠20%) |

| 補助限度額 | 80万円/戸 (130万円/戸) |

160万円/戸 (210万円/戸) |

| 補助額 (工事費分) |

・単価積上方式で算出した額 ・補助率方式で算出した額 (住宅単位でいずれか選択) |

|

※国土交通省住宅局 令和6年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する説明資料より

さらに、長期優良化住宅リフォーム推進事業の実施イメージは以下のとおりです。

そして、こちらは戸建てのイメージで記載されていますが、該当箇所について条件を満たせばマンションであっても適用されます。

長期優良化住宅リフォーム推進事業のホームページ

マンションの耐震化等に関する支援

住宅耐震化を重要課題として位置づけており、令和3年3月に閣議決定された、住生活基本計画には、平成30年時点で約13%の耐震性を有しない住宅ストックを、令和12年までにおおむね解消する目標を掲げています。

そのため、次のような各施策が挙げられています。

住宅・建築物安全ストック型形成事業

当該事業の補助については、次のとおりです。

補助率:国と合わせて2/3

補助対象限度額:~1,000㎡以内は3,670円/㎡、1,000超~2,000㎡以内は1,570円/㎡、

2,000㎡超は1,050円/㎡

・補強設計

補助率:国と合わせて2/3

・耐震改修等

補助率:国と合わせて1/3

補助対象限度額:50,200円/㎡(耐震診断の結果、構造耐震指数であるIs値が0.3未満のマン

ションは55,200/㎡

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業

平成25年11月に改正耐震改修促進法が施工され、昭和56年5月以前に着工したいわゆる旧耐震基準である病院、ホテル、旅館等の不特定多数が利用する大規模建築物や、地方公共団体が指定する避難路沿道にある建物等については、

耐震診断を行い、その結果を所管の特定行政庁に報告すること

が義務付けられています。

また、マンションについては、地方公共団体が指定する、避難路沿道にある建物に該当する場合があります。

補助率は以下の通りです。

【通常】:国1/3+地方1/3

→【引上げ支援】:国1/2+地方1/3

・耐震改修等への補助率

【通常】:国1/3+地方1/3

→【引上げ支援】:国2/5+地方1/3

住まいのマンションが耐震診断義務付け対象かどうかは、所管の特定行政庁へ問い合わせる必要があるでしょう。

そして、地方公共団体が当該補助金を整備していない場合は、そもそも補助を受けることができないため、注意が必要です。

優良建築物等整備事業(マンション建替えタイプ・既存ストック再生型)

市街地環境の整備改善や、高経年マンションの円滑な再生を図るため、耐震性の確保等や、バリアフリー化、省エネ改修など、一定の要件を満たした既存マンションの性能向上のための総合的な再生に対して支援しています。

①マンション建替えタイプ:調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費

②既存ストック再生型:バリアフリー改修、省エネ改修、維持管理対策改修、防災対策改修、子育て支援対象改修費のいずれかの改修に伴う次の費用が対象

・調査設計計画の作成に要する費用

・共同施設整備費に要する費用補助率

国1/3、地方1/3、民間1/3

※長期優良住宅の整備を含む場合、国2/5、地方2/5、民間1/5

マンションの省エネ化等に関する支援

地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)における、今後の家庭部門のCO2排出量の削減目標である、2013年度比で2030年度66%削減を達成するために、建築物の省エネ・省CO2対策を推進する必要があります。

今後については、以下で順次公募するとのことです。

住宅・建築物に関する補助事業の公募について

また、具体的に4つの施策について紹介します。

住宅・建築物省エネ改修推進事業

住宅・建築物の省エネ化推進のため、地方公共団体の取組と連携した、既存住宅・建築物の省エネ改修のための支援です。

また、こちらは、実質的な補助率を改修後の省エネ性能に応じて、国と地方公共団体の合計で、4~8割まで支援するものです。

以下、住宅のケースです。

補助率:国+地方で2/3

②省エネ設計等および省エネ改修(建替えを含む)

補助額:

<省エネ基準レベル>

国+地方で30万円/戸(対象費用の4割を限度)

<ZEHレベル>

国+地方で70万円/戸(対象費用の8割を限度)

※ZEH:Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅(国土交通省 ZEH・LCCM住宅の推進に向けた取組より)

サステナブル建築物等先導事業

省エネ・省CO2等に係る住宅・建築物のリーディングプロジェクトへの支援を行うものです。

そして、共同住宅の例として、次のような支援メニューがあります。

・低層共同住宅において、建設時、運用時、廃棄時においてできるだけ省CO2に取り組み、

さらに太陽光発電などを利用した再生エネルギーの創出により、

住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてCO2の収支をマイナスにする

LCCM住宅に対する支援

・補助率:1/2(補助限度額:75万円/戸かつ5億円/プロジェクト)

②省CO2先導型(分譲住宅トップランナー事業者部門)

・住宅の新築に係る提案のうち、ZEH水準の省エネルギー性能を有する

分譲共同住宅を供給する住宅供給事業者に対する支援

・補助率:1/2(補助限度額:30万円/戸かつ0.25億円/プロジェクト)

③次世代住宅型

・IoT技術等を活用した住宅の実用化に向けた実証実験に対する支援

・補助率:1/2(補助限度額:5億円/プロジェクト)

ZEH等の推進に向けた取り組み

こちらでは、①経済産業省、②国土交通省、③環境省が連携して、以下の役割でZEHに対する支援を実施することとしています。

(戸建住宅におけるより高性能な次世代ZEH+、集合住宅(超高層))

②引き続き普及促進すべきZEH

(戸建住宅におけるZEH、より高性能なZEH+、集合住宅(高層以下))

③中小工務店等が連携して建築するZEH

(ZEHの施工経験が乏しい事業者に対する優遇)

ZEH、LCCM住宅関連事業(補助金)について

住宅省エネ2024キャンペーン

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、家庭部門の省エネを協力に推進するための支援策があります。

そして、以下に詳細が紹介されています。

住宅省エネ2024キャンペーン

また、こちらには各施策における予算の消化進捗等の記載もありますので、予算が残っている間に速やかに対応する必要があります。

住宅金融支援機構によるマンション関連制度

最後に、住宅金融支援機構によるマンション関連の各種制度について、紹介します。

マンションすまい・る債

修繕積立金の運用先として利用できる、マンション管理組合のための利付の10年債券です。

また、令和5年度新規応募分から管理計画認定を受けたマンションについては、利率の上乗せも行っています。

そして、令和6年度における債券の利率は、通常のマンションの場合は0.500%であり、管理計画認定を受けたマンションは0.550%です。

マンションすまい・る債

マンション共用部分リフォーム融資

外壁塗装や屋上防水等の大規模修繕工事や、エレベーター改修等のマンション共用部分のリフォーム工事のための融資制度です。

また、共用部分のリフォームと合わせて、耐震改修工事等を実施する場合や、適正な管理計画を有するマンションの場合は金利引下げがあります。

| 金利引下げ期間 | 金利引下げ幅※ (借入金利から) |

|

| 耐震改修工事、浸水対策工事または省エネルギー対策工事の実施 | 全期間 | 年▲0.2% |

| 管理計画認定の取得 | 全期間 | 年▲0.2% |

※金利引下げ併用は可能ですが、下限金利は0.1%

共用部分リフォーム融資

まちづくり融資

住宅密集市街地等の防火性の向上を図るため、老朽化したマンションの建替費用等を対象とした融資制度です。

また、以下に詳細についてのリンクを紹介します。

長期事業資金は、賃貸住宅等の建設、購入のための事業資金ローンであり、そして、短期事業資金は、まちづくり事業の初動段階から竣工段階までに必要な事業資金ローンという位置づけになります。

まちづくり融資(長期事業資金)

まちづくり融資(短期事業資金)

【フラット35】維持保全型

予備認定マンション(新築時にすでに管理計画認定マンションとなっている)または、管理計画認定マンションを購入する場合、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】維持保全型が利用できます。

| 金利引下げメニュー | 金利引下げ期間 | 金利引下げ幅 (【フラット35】の借入金利からの引下げ額) |

| 【フラット35】維持保全型 | 当初5年間 | 年▲0.25% |

【フラット35】維持保全型について

該当するものがあれば是非活用したい国土交通省の補助金

今回、国土交通省が挙げている補助金や金融支援策について紹介しました。

また、具体的に確認して頂いた中で、管理組合内で該当するものがあれば、積極的に活用して、修繕費用の足しにすることも、前向きに考えていくべきでしょう。

とりわけ国が実施する補助金施策は、概要を確認するだけでは、管理組合にとって解釈が難しいものもあります。

そして、補助金は基本的には管理会社に相談しつつ、獲得するためには専門家に任せていくことも必要となるでしょう。

コメント