せっかく忙しい週末にスケジュールを調整したにも関わらず、

理事会が不成立になってしまった…

そのような経験をした役員の方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

冒頭のとおり、あらかじめスケジュールを役員間で調整しながら計画した理事会が、役員の出席の悪さで成立しないとなると、役員自身だけではなく、管理組合としてもロスが発生します。

このような理事会不成立が発生しないような対策を、今回は確認します。

理事会が不成立にならないために管理組合としてなすべき対策は?

今回は以下のような内容を紹介します。

・不成立とならないために事前にできる対策方法は?

・理事会成立のためのポイントは?

管理組合における理事会は、あらかじめ役員の間でスケジュールを調整して、役員の都合が

よいときに開催することが一般的でしょう。

しかしながら、不成立という事態も場合によっては発生します。

この不成立という事態を回避し、理事会運営を先に進めていくことが重要です。

やむを得ない理由であるとは考えられますが、役員は極力出席することが求められます。

理事会が不成立となるのはどのようなケースか?

まず、理事会が不成立となるケースについて、確認してみたいと思います。

当日理事が集まらない

一番多いのはこちらのケースでしょう。

当日予定していた理事会の場に、本来出席すべき理事が集まらない場合です。

管理規約のひな型である標準管理規約によると、

・その議事は出席理事の過半数で決する

とあり、理事の半数以上(過半数ではなくてよい)が出席しなければ、理事会は無効です。

また、議事は出席理事の過半数で可決となります。

そのため、理事の出席が偶数で賛否が半々だと否決となってしまう点に注意が必要です。

ちなみに、「理事の」とあるので、理事会には監事の出席がなくても開催できます。

また、議事においては監事の票数はカウントしません。

招集通知の案内が遅かった

同じく、標準管理規約によると、理事会の招集通知は総会の招集通知に準用する形となっています。

こちらは、理事会については別段の定め(管理組合独自の定め)ができます。

例えば、

・理事会は人数も少ないので、確認に時間がかからないと想定し、1週間前までに送付

等、変えることができます。

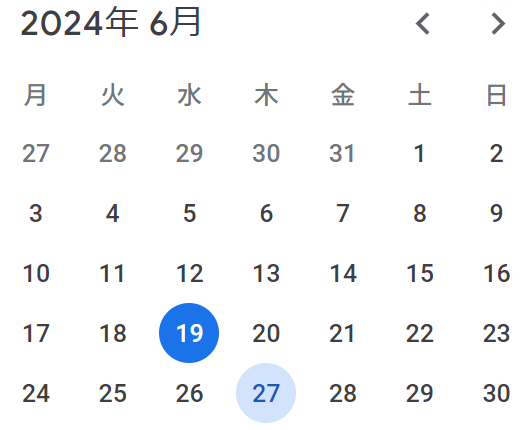

一例として、6月27日に理事会を開催する場合を想定してみます。

1週間前までに招集通知を各理事に送る必要があると考えれば、6月19日には発送することが必要です。

この場合は、

6月27日から7日をあけて日程をカウントする必要がある

点に注意が必要です。

そのため、カウントを間違えて、6月21日に招集通知を発送した場合、規約の定めに違反することとなります。

6月20日までに発送すれば問題ない事となります。

そして、場合によっては、理事会が無効になる可能性もあります。

理事会の議事録が有効になっていない

理事会には議事録の有効性があり、標準管理規約では総会議事録の準用とされています。

そのため、議事録の署名には、議長のほか、理事会に出席した理事の署名が必要です。

たとえば、出席者が間違っていたりとか、また理事会は成立しているものの議事録に不備があるというケースのため、議事録を修正することにより改善できます。

ただし、対外的に提出が必要な場合等で不備があれば、その理事会議事録は有効とは言えず、理事会として成立しているか判断が難しい場合もありますので、注意が必要です。

理事会不成立とならないために事前にできる対策方法は?

そもそも、管理組合としては理事会が不成立にならないような対策を事前に練る必要があります。

具体的にはどのような対策があればいいのか確認してみます。

その場にいなくても参加可能とする仕組みを作る

コロナ禍の際には、理事会や総会で集まることが難しい状況となり、その場に集まらなくても議決を取ることができる仕組みづくりをした管理組合も多くありました。

具体的には、WEB会議システムや通話での参加を可能とすることです。

コロナ禍の際の見解では、WEB会議システムでの開催は、特段規約の変更がなくても問題ない旨、国土交通省から出ていたと記憶しています。

もちろん、規約や細則でWEB会議システムでの理事会や総会を定めることが望まれますが、現在の各管理組合の規約でも活用できると考えられます。

理事の員数が適正か確認する

組合員数に対して、理事の員数が適正かどうかを考えることも必要です。

欠席すると決議ができない状態や、議論が収集付かなくなるようなことがないように、

少なすぎず、また多すぎず、理事の員数を考える

点も重要でしょう。

具体的に、標準管理規約によると、

1 おおむね10~15戸につき1名選出する

2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。

・200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。

とあります。

100戸程度のマンションだと、7~10名程度となるため、

票が割れないように奇数として、7名か9名程度が適正な員数

と考えられます。

理事会招集において別段の定めを行う

総会の招集とは違い、理事会は管理規約により管理組合で別段の定めができると前章で紹介しました。

例えば、管理規約において、

・(余裕をもって)理事会の招集通知は2週間前までに発送する

・招集通知は電磁的方法(メールやLINEグループなど)で発送する

など、理事会独自の方法を考えることもできます。

議決権行使ができるように規約に定めておく

総会では議決権行使をすることが一般的ですが、理事会でもその考え方が通用します。

こちらについては、標準管理規約のコメントに次のような内容があります。

・これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。

ちなみに、総会でもある委任状は理事会では認められていません。

理由としては、総会によって選ばれた理事であるため、その方本人が組合員のために、誠実に業務を遂行する必要があるためです。

したがって、理事長に委任するのではなく、

自ら理事会に出席して議論に参加して、議決権を行使する必要があります。

代理人の出席を可とすることを定めておく

前項の内容からすると、理事会には理事が出席する必要があり、原則代理人が出席することは望ましくはありません。

しかしながら、標準管理規約のコメントには、以下のような記載があります。

・あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。

定めた場合であっても、やむを得ないときだけ、代理出席を認めることとなるでしょう。

就任役員の責任感の醸成していく

自分が欠席すると、理事会が機能せず、管理組合運営が停滞するという意識や責任感を、役員間で持っておくことも必要でしょう。

組合員の負担やプレッシャーにならない程度にするというバランスも重要です。

そのあたりは次の風土について記載します。

役員が出席しやすい環境や風土を整備する

出席しやすい環境として、役員として腰が重くなる会合にしないことでしょう。

具体的には、一部役員が他の役員に対して強く意見を言ったり、強引に進めると、他の役員は出席しづらくなると考えられます。

理事会をよい雰囲気の中で、かつ管理組合における課題に前向きに対応していく姿勢という、環境・風土を醸成していくことも大切な要素でしょう。

理事会成立のためのポイントは?

最後に、理事会をうまく成立させるためのポイントを紹介します。

議案書は必ず事前に配布する

当日の理事会議題内容としての議案書を必ず事前に配布する必要があります。

また、議案の要領以外にも、日時、場所も間違いなく記載することが重要です。

理事としては予め出席の予定をしていたものの、結果的に開催場所や時間を間違えて、欠席となってしまうのは、非常にもったいないです。

数日前に開催のリマインドを送り出席確認をする

前項のように、議案書に記載していたとしても、現役の理事としてはスケジュールが詰まっており、うっかりと忘れてしまうこともあります。

そのため、開催数日前に、理事会開催のためのリマインド通知をメール等の電磁的方法で各理事に送ることも一つです。

リマインドにより、急遽欠席を申し出た理事が出てくるかもしれません。

その場合も、あらかじめ議案と要領を送付していれば、事前に判断することも可能となります。

欠席予定理事から議案に対する議決権や意見書を必ず回収する

前項のように、リマインド通知をした際に、どうしても出席できないという理事が出てくる可能性があります。

そのような欠席した理事に対しても

有効票となるように議決権行使書や、議案に対する意見書を予め回収しておく

ことも重要です。

急ぎの場合は、欠席する理事からの電話による聴取でもよいでしょう。

できれば理事から書面にて意向を受領するのが証拠として残りよりよいと考えられます。

ちなみに、理事長が欠席する場合は、副理事長が議長代行になります。

理事会参加のための仕組みづくりが重要

理事が急遽議場に参加できなくなっても、理事会として機能する仕組みが重要です。

また、マンションには幅広い年齢層の方が住んでいます。

どの世代や立場においても理事会に出席しやすい環境づくりも配慮する必要があります。

そして前述したとおり、総会で選出された理事における理事会の出席は、重要な任務です。

そのため、理事は極力理事会に出席して、管理組合のために議論することが求められるでしょう。

コメント