マンション管理組合にとって、定期総会は最も重要な年次イベントです。

特に、12月に決算を迎える管理組合では、3月下旬までの間に総会を開催するケースが多いでしょう。

この総会では、予算の承認や理事選任、管理会社との契約更新など、多くの重要事項が決議されます。

マンションの定期総会をどのように準備すればいいのか分からない…

そのような方の為に、今回は

・決議したい内容があるけどそのまま準備しても大丈夫か?

・管理会社主導になっているが、理事会や管理組合として確認しておきたい

このような管理組合や理事会の疑問に応えます。

理事長経験や他の管理組合においても数々の総会出席経験があるマンション管理士が解説します。

【完全ガイド】マンション管理組合の定期総会|準備・議事進行・決議の流れ

今回のテーマは次の項目を中心に紹介します。

・マンション総会のスムーズな進行方法!議事進行のポイント

・マンション総会の定足数と議決権数とは?基礎知識をわかりやすく解説

・ 普通決議と特別決議の違いとは?マンション総会で決まることを詳しく解説

マンションの管理組合において、定期総会は毎年1回開催されることとなります。

また、重要決議が必要な場合は臨時総会として開催されることも多いでしょう。

実施することは分かるけど、決議する内容が分からない

そのような管理組合、理事会関係者も比較的多いのが事実です。

総会に向けて、

・予めどのような準備をする必要があるのか

・総会の進行方法

・決議すべき際の議決権の数や内容等

についても解説します。

【事前準備】マンション総会の開催準備リスト|日程・会場・議案の決め方

まず、定時総会までにどのような準備をしておく必要があるのでしょうか。

年に1度の定時総会で必ず決議しなければならないこともあります。

また必ずしも定時総会のタイミングで決議する必要はないものの、管理組合の臨時総会や定時総会で決議しなければ実行できないものがあります。

臨時総会を含めた総会全体で決議する事項は後述しますが、定時総会で決議する必要がある事項の準備として、行うべきことを紹介します。

総会の日程・会場の決め方|最適な時期・場所とは?

まず定期総会においての開催スケジュールと場所の確定が必要です。

総会の開催ルールと必要な準備

マンションの規模にもよりますが、集会室が入れない場合やない場合は、近隣の会議室を借りる必要があります。

特に土日の開催となるとすでにスケジュールが埋まっていることもあります。

理事や監事が出席可能な日時候補を複数挙げて検討することが大切です。

また開催については、

・マンションの法律である区分所有法

・マンションの規約のひな形である標準管理規約

それぞれ定めがあります。

総会の開催については

標準管理規約第42条3項:理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。※区分所有法では「集会」、標準管理規約では「総会」となりますので、ここでは集会≒総会というイメージで差し支えありません

と定めがあります。

総会開催通知の作成手順と注意点

通知については

標準管理規約第43条1項:総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

と定めがあります。

事前に開催日時を決めて、区分所有者に通知する必要があります。

マンション管理組合の決算書作成と予算策定!1年の振り返りと今後の計画

総会では終わった年度の決算を報告する必要があります。

また、始まっている年度の予算を承認する必要があります。

決算については、

とあり、予算については、

とあります。

事前に準備をして、定期(通常)総会にてそれぞれ承認を得る必要があります。

理事・監事の選び方|候補者決定のポイント

多くの管理組合では、輪番制を敷き、1年で役員の半数を入れ替える等を行う管理組合も多いでしょう。

輪番制の場合は、区分所有者全員がいつ役員(理事または監事)に就任しているかが、一覧となっている必要があります。

その場合に、総会前に次期の候補としての洗い出しと、候補者に対して「次期は役員をお願いします!」と総会前に前もって内示のうえ根回しをしておくことも大切です。

また、役員就任の年齢は75歳未満など制限を設けている場合もあるでしょう。

その場合、役員候補から除外して順番を検討する必要があります。

管理会社との契約更新の注意点と進め方

管理会社にマンション管理を委託する場合、管理委託契約を締結することになります。

特に法律上で契約期間の定めはありませんが、1〜2年契約としている場合が多いでしょう。

1年契約の場合は、煩雑ではありますが、毎年確認する必要があります。

毎年確認することで、現在担当の管理会社に対して、1年間契約していてどうだったのか、チェックをすることができる良いタイミングであるとも言えます。

管理会社との間での管理委託契約書のドラフト(ひな形)の確認が必要となります。

そして、引き続き同じ管理会社にお願いする場合は、依頼すべき業務内容を予め理事会としてチェックしておくことが大切です。

理事会での承認を経て、定期総会にかけることとなります。

総会招集通知の作り方|参加率を上げる方法

総会にかける議案が固まれば、日時や場所、決議内容や報告内容を記載した招集通知を準備する必要があります。

上述「開催スケジュールと場所の確定」で記載したとおり、予め決められたタイミングで区分所有者に開催の通知する必要があります。

急に言われて開催されても区分所有者としても検討が出来ません。

そのため、開催まである程度の時間をおいて通知することが一般的です。

マンション総会のスムーズな進行方法!議事進行のポイント

次に、実際の定期総会の進行についてご紹介します。

議長の役割と総会進行のポイント

定期総会は、進行役である議長が必要となります。

議長は通常理事長がなる場合が多いでしょう。

具体的に、総会の議長もルールがあり、

標準管理規約第42条5項:総会の議長は、理事長が務める。

との定めがあります。

仮にマンション独自で総会議長の考え方がある場合は、そのやり方に合わます。

そして、議長が議題に沿って議事進行をしていくこととなります。

管理会社委託の場合は、議事進行用のカンペを準備してくれることもあります。

総会の議案作成から採決までの流れ!スムーズな議事進行のコツ

総会の議事進行については、事前案内済の招集通知の内容に従うこととなります。

そして、総会においては以下の通り緊急動議は認められません。

区分所有法、標準管理規約には以下の記載

標準管理規約第47条9項:総会においては、第43条第1項(招集手続)によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

があります。

中には議決権行使した出席していない他の区分所有者もいるでしょう。

その為には、招集通知と違った議案が知らない間に決議されてしまうことを防ぐ必要があります。

そのため、区分所有法、標準管理規約ともに「招集通知で記載の内容のみ決議すること」と取り決めがあります。

緊急動議があっても出席者しか判断できず、原則新たな議案は決議できません。

マンション総会の定足数と議決権数とは?基礎知識をわかりやすく解説

総会を開催する場合であっても、

・定足数を満たしており総会が成立する条件にあるか

・議決権を満たすことで可決の要件となっているか

は注意が必要です。

具体的には、

とあり、この水準を満たす必要があります。

議決権総数の半数で良く、過半数ではありません。

また、区分所有法にはこの取り決めはありません。

次に、議決権数です。

次の総会で決議すべき内容にも記載していますが、

区分所有法:区分所有者及び議決権の各過半数

標準管理規約:出席組合員の議決権の過半数

となっています。

また、特別決議については次の通りです。

区分所有法、標準管理規約ともに「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の決議」のものと、「組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上の決議」となります。

特別決議は組合員数(=区分所有者数)の多くが参加することが前提です。

更に決議にも加わらなければなりません。

そのため、総会決議のためには、区分所有者にも参加して貰うことが重要です。

予め声がけをすることで、議決権行使でも良いので参加を促すことが必要でしょう。

普通決議と特別決議の違いとは?マンション総会で決まることを詳しく解説

最後に、総会で決議すべき内容を確認します。

以下の内容については、管理規約で別段の定めがない限り、理事会では決定できません。

必ず総会にかける必要があります。

管理規約で別段の定めとは、例えば、

「少額の借入は理事会で決めていい」

「少額の予算修正は理事会に任せる」

など、マンション独自のやり方で決めておく方法です。

これにより、ちょっとした事のために総会にかける手間を防げます。

その結果、柔軟かつ迅速にマンション管理を進めていくことが可能です。

普通決議とは?マンションの運営に関する決定事項を詳しく解説

総会の普通決議において、区分所有法と標準管理規約各内容を紹介します。

区分所有法における普通決議のルールとは?

細かいですが、区分所有法において以下の事項については、区分所有者及び議決権の各過半数で決議するとされています。

・共用部分の管理に関する事項(その形状又は効用の著しい変更を伴うものを除く。)

・区分所有者の共有に属する敷地又は附属施設の管理に関する事項

・管理者の選任及び解任

・ 管理者に対する訴訟追行権の授権

・管理者がいない場合の規約、議事録、書面・電磁的方法による決議に係る書面・電磁的記録の保管者の選任

・議長の選任

・管理組合法人の理事及び監事の選任及び解任

・理事が数人ある場合の代表理事の選任又は共同代表の定め

・共同利益背反行為の停止等の請求の 訴訟の提起

・管理者等に対する訴訟追行権の授権

・小規模一部滅失の場合の復旧

標準管理規約における普通決議の規定を解説

一方の標準管理規約は、次の事項については総会の決議事項です。

・役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

・ 収支決算及び事業報告

・ 収支予算及び事業計画

・長期修繕計画の作成又は変更

・ 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法

・修繕積立金の保管及び運用方法

・適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請、同法第5条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7第1項に基づく管理計画の変更の認定の申請

・第21条第2項に定める管理の実施

・第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

・区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任

・建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧

・円滑化法第102条第1項に基づく除却の必要性に係る認定の申請

・区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却

・ 第28条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し

・組合管理部分に関する管理委託契約の締結

・その他管理組合の業務に関する重要事項

一般的には多くのマンションにおいて、標準管理規約が採用されています。

区分所有法と標準管理規約の普通決議の違いとは?

普通決議における、区分所有法と標準管理規約の違いは、

標準管理規約:議決権総数の半数以上を有する組合員が出席したうえで、出席組合員の議決権の過半数で決議

となっています。

極論、標準管理規約の普通決議は、

・その中の過半数の方が賛成

ということになると、議決権総数の4分の1超で可決も可能です。

また、出席には委任状提出者や、当日総会には出席できず事前に議決権を行使した区分所有者も含まれます。

特別決議とは?マンションの重要な決定事項と注意点を解説

総会の特別決議において、区分所有法と標準管理規約各内容を紹介します。

区分所有法における特別決議のルールを詳しく解説

特別決議事項における区分所有法のケースは以下の通りです。

「区分所有者数の4分の3以上」かつ「議決権の4分の3以上」の議案

・共用部分等の重大変更

・規約の設定・変更・廃止

・管理組合法人の成立、解散

・専有部分の使用禁止の請求

・区分所有権の競売の請求

・占有者に対する引渡し請求

・大規模滅失における建物の復旧「区分所有者数の5分の4以上」かつ「議決権の5分の4以上」の議案

・建物の建替え

標準管理規約における特別決議の規定とは?

一方の標準管理規約における、特別決議事項は以下のとおりです。

標準管理規約においては、「その他総会において本項の方法により決議することとした事項」とあり、管理組合として、特別決議事項に独自で定めることも可能です。

たとえば、標準管理規約では普通決議で可能なものであっても、マンション独自の事情により、特別決議事項として厳しく決議するということも考えられます。

組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の決議

・規約の制定、変更又は廃止

・ 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

・区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起

・建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧

・その他総会において本項の方法により決議することとした事項組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上の決議

・ 建替え決議

特別決議の多くは、規約の制定、変更又は廃止のケースでしょう。

また、 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)も比較的考えられます。

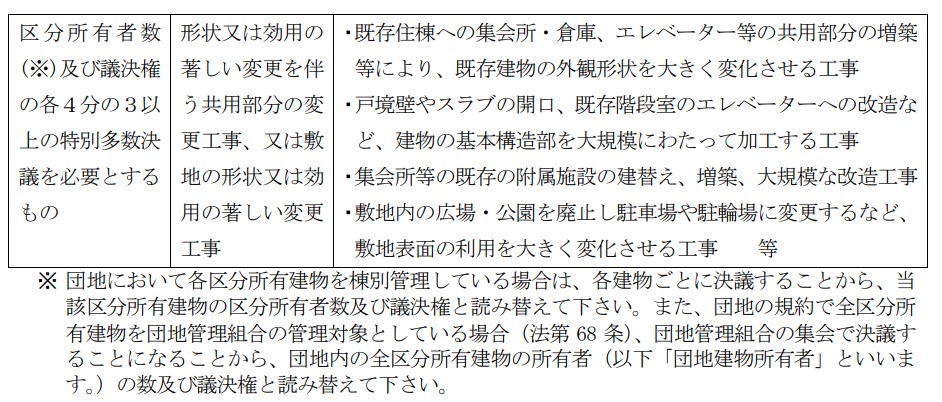

特別決議で決まる「敷地・共用部分の変更」とは?具体的なケースを解説

共用部分の工事において、「 その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」ということで、「形状又は効用の著しい変更」を「伴わないもの」を「除く」ということで、二重否定が入っています。

すなわち「形状又は効用の著しい変更」のことを指す法律用語として、難しい解釈になります。

さらに「著しい変更」の定義は、国土交通省「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」(令和3年9月改訂版)140ページによると、以下の様な例が挙がっています。

集会所や倉庫、エレベーター等の既存の外観計上を大きく変更させる増改築であったり、既存設備の建て替え等が当てはまります。

通常の大規模修繕工事は比較的大きな工事となります。

しかしながら、こちらは最新版の標準管理規約に準拠すれば、普通決議で可能です。

一方で規約の見直しが長年行われていない古いマンションもあります。

そのようになっていない可能性もあるので、確認が必要となるでしょう。

まとめ

総会の準備から開催までの流れについて、紹介しました。

普段は区分所有者として議決権を行使するだけで終わっている方も多いですが、理事会参加者にとっては、定期総会の段取りを意識しておかなければならないため、管理会社に任せている場合であっても、この時期は重労働となります。

総会は理事長や理事、監事だけではなく、区分所有者全員が参加意識を持ちながら臨むとともに、普段は理事長や理事、監事が苦労していることも理解して頂ければと思います。

コメント