現在、マンション管理士を、弁護士や税理士、社労士等、独占業務がある士業同様に位置づける対策として、「マンション管理士法」が検討されています。

先日マンション管理センター通信2025年8月号に、マンション管理士会の組織である、一般社団法人日本マンション管理士会連合会(通称日管連)の瀬下会長の記事が出ていました。

今後増々老朽化、住民の高齢化が進むマンションが増える中で、共同生活における特有の課題もそれに応じて増加していくのがマンション管理組合の特性ともいえます。そのため、マンション管理士の存在意義も高まっていくことが必然と言えそうです。

今回はこのマンション管理士法による独占業務の可能性について、筆者なりの見解も踏まえて掘り下げて紹介します。

マンション管理が抱える将来的な課題

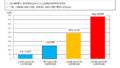

日本の分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」に直面して久しくなっています。実際、築40年以上を経過したマンションは2022年末時点で約125.7万戸にのぼり、10年後には約260.8万戸(約2.1倍)、20年後には約445万戸(約3.5倍)に急増すると見込まれています(国土交通省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ」令和5年8月より)。

建物の老朽化に伴う大規模修繕や建て替えの課題に加え、区分所有者の高齢化・非居住化により管理組合の役員不足も深刻化しています。管理不全に陥るマンション(いわゆる「限界マンション」)の増加は、防災や地域コミュニティにも影響を与えかねない社会問題となりつつあります。

こうした状況に対応するため、国や自治体はマンション管理適正化法の改正や区分所有法の改正など制度整備を進めています。2020年の適正化法改正では管理計画認定制度が創設され、適切に管理されているマンションを行政が認定する仕組みが導入されました。

さらに2025年には老朽化マンション問題に対処するための区分所有法等の大幅改正が行われ、地方自治体による建て替え支援や管理組合への権限強化などが盛り込まれています。

国土交通省も「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」を設置し、有識者を踏まえて広範な課題検討と政策の方向性をとりまとめました。こうした政策の背景には、マンション管理問題が将来的な社会課題として重要度を増している現実があります。

中立的専門家「マンション管理士」の役割と存在意義

こうしたマンション管理の課題に対処する上で、専門家として期待されるのが「マンション管理士」です。マンション管理士は2001年施行のマンション管理適正化法によって創設された国家資格であり、マンション管理に関する専門知識を有します。

具体的には、管理組合の運営全般、建物の維持保全、長期修繕計画の策定、管理規約の見直し、区分所有者間の紛争防止などに関して、管理組合や区分所有者の相談に応じて指導・助言を行うことが主な業務です。例えば総会や理事会の運営支援、長期修繕計画や修繕積立金の妥当性チェック、管理会社との契約内容の確認、住民間トラブルへの対応助言など、マンションの管理運営全般をサポートする幅広い役割を担います。

マンション管理士最大の特徴は、管理組合と利害を共有しない中立的な立場にあります。とりわけ管理会社など特定の業者に属さない独立系のマンション管理士は、その第三者性・中立性が強みです。

管理会社は日常業務を担うプロですが、自社の利益追求や利害関係から必ずしも管理組合の中立的助言者とはなりにくい面があります。それに対しマンション管理士はあくまで管理組合側の視点に立って助言できるため、管理会社に対するカウンターバランスとして機能します。

国土交通省の検討会でも、独立系マンション管理士の第三者性を生かして、大規模マンションの会計監査を担ったり、管理会社が管理者(理事長)に就任する場合の監事役を務めたり、高齢化で運営が困難な理事会を支援するといった役割に期待が示されています。

このようにマンション管理士は中立的専門家として、管理組合の良き相談相手かつサポーターとなる存在意義を持っています。

現行制度の限界とマンション管理士法制度化の必要性

しかし現在のマンション管理士制度にはいくつかの限界も指摘されています。

最大の課題は、マンション管理士に独占業務(法定業務)が与えられていないことです。

マンション管理士は資格名称の使用独占こそ認められているものの、その資格者でなければできない業務が法律上定められていません。宅地建物取引士や管理業務主任者のような、重要事項説明のような独占業務がなく、あくまで中小企業診断士やファイナンシャル・プランニング技能士(FP)同様、名称独占資格にとどまっているのが現状です。

このため資格を取得しても活躍の場が法律で保障されておらず、“食えない資格”と揶揄される要因にもなっています。実際、全国に約2万8千人の登録マンション管理士がいますが、そのうちマンション管理士業務を主業または副業として継続的に行っている人は全体の1割強に過ぎないと推計されています。多くの有資格者が本業として成り立たず埋もれてしまっているのは、制度上の位置付けが弱いことの裏返しとも言えます。

独占業務がないことは、マンション管理士の権限と責任のあいまいさにもつながります。たとえば管理組合がマンション管理士を顧問に迎えても、その助言には法的強制力がないため、最終的な意思決定は理事会や総会に委ねられます。

マンション管理士が不適切な業務を行った場合の監督や罰則規定も明確ではなく、資格者の質のばらつきも課題です。また、マンション管理士は弁護士ではないため、管理費滞納者に対する法的手続き(少額訴訟など)を代理することができず、管理組合支援の限界があるとも指摘されています。

以上のような限界を踏まえ、マンション管理士法(マンション管理士業法)の制定による法制度化が必要ではないかという議論が高まっています。

実際、マンション管理士資格創設から約23年が経過した2024年には、マンション管理士団体から立憲民主党議員に対して、「マンション管理士の活用に関する要望」(リンク先に要望資料あり)が提出されました。その中で

(1)マンション管理士業法の制定

(2)滞納管理費回収のための少額訴訟代理権付与

(3)管理会社が管理者となる方式(管理業者管理者方式)への規制強化

といった具体的措置が求められています。

業法を制定しマンション管理士の法定業務を明確化することで、資格者の責任と役割を法律上位置付け、管理組合から安心して活用できるようにする狙いがあります。

また、小口訴訟代理権の付与は、管理費滞納問題に機動的に対処できるようマンション管理士に一定の法的権限を持たせる提案です。現在こうした制度的な枠組みがないことがマンション管理士活用のハードルになっているため、法律によってマンション管理士を制度化し、その役割・責務・権限を明確化する必要性が指摘されています。

関連法改正の動向と業界団体の法制化への動き

マンション管理士を取り巻く法制度の議論は、マンション管理全般の制度改正の流れと連動しています。

老朽化マンションの管理再生への動き

近年、マンションを巡る法令として区分所有法およびマンション管理適正化法の改正が相次ぎました。2025年には「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための法律」(令和7年法律第47号)が成立し、区分所有法を中心に大きな見直しが行われました。

この改正では、管理組合のガバナンス強化や建て替え円滑化策とともに、マンション管理適正化支援法人の登録制度が創設されています。マンション管理適正化支援法人とは、民間の専門団体を国土交通大臣が登録し、管理組合支援の担い手として公的なお墨付きを与える制度です。

例えば各都道府県においてNPO法人やマンション管理士会等が支援法人として登録されれば、行政と連携して管理組合への助言・支援を公式に担えるようになります。これは地域のマンション管理専門家団体を育成・活用する狙いがあり、マンション管理士の活動基盤強化にもつながる動きです。

管理業者管理方式の適正な運用

また、区分所有法改正に合わせてマンション管理適正化法や関連ガイドラインの見直しも進められています。

近年注目される管理業者管理者方式(管理会社が区分所有法上の管理者=理事長等に就任する方式)については、国交省がガイドラインを策定するとともに法制化を検討し始めました。2024年には「管理業者管理者」の適正運用確保を目的に、利益相反行為の禁止や報告義務などをマンション管理適正化法に盛り込む改正案が準備され、2025年の通常国会に提出予定と報じられています。

これは管理会社が自ら管理者として業務を請け負う場合に、管理組合の利益を害する恐れのある行為を法律で規制し、違反時には行政処分等を科せるようにするものです。実際、国交省は2024年6月にガイドラインを改定し、管理会社が管理者を兼ねる場合には管理組合に事前に利益相反となりうる取引内容を説明する義務を課す方向性を示しました。

これらは管理会社主体の「第三者管理」に透明性と実効性を持たせる試みであり、裏を返せば中立的な外部専門家の関与がいかに重要かを物語っています。

日管連におけるマンション管理士に対する更なる取り組みの強化

一方、マンション管理士側の業界団体も法制度化に向けた積極的な働きかけを行っています。

前述のように日本マンション管理士会連合会(日管連)は資格創設20年を経てなお法定業務がない現状を問題視し、制度拡充を要望しています。日管連ではこれまでマンション管理士の認定制度(登録マンション管理士や認定マンション管理士の付与)、倫理規程の策定、賠償責任保険制度の整備など自主的な取り組みを進めてきました。

さらに近年は、マンション管理適正化法改正に合わせて管理計画認定制度や外部管理者方式へのマンション管理士の関与拡大を目指しています。例えば日管連は、管理不全マンションへの支援策として各地の行政と協定を結び、マンション管理士の派遣による管理組合支援を行うケースも出ています。

また、管理会社ではなくマンション管理士が管理者(理事長等)に就任する外部専門家管理者方式の普及にも力を入れており、「認定マンション管理士」による第三者管理者サービスの提供体制を整備しています。

これら業界側の動きは最終的にマンション管理士を法的に位置付けること(法制化)につなげる狙いがあり、国や自治体への働きかけを強めている状況です。

管理組合の現状と透明性向上の課題

マンション管理士法の必要性を語る上で見逃せないのが、管理組合運営の実態と透明性の課題です。多くの管理組合では理事長以下役員が素人同然のボランティアで担われ、専門知識不足から来る問題が発生しがちです。

長期修繕計画や管理規約、経理の整備

たとえば長期修繕計画が未策定だったり、区分所有法や規約の理解不足で不適切な運営をしているケースが少なくありません。

実際、香川県高松市が行った調査では、築20年以上のマンション約20件中、管理費と修繕積立金の会計区分ができておらず混同管理になっていたり、老朽化にも関わらず長期修繕計画が作られていない管理組合が見つかり、行政から助言・指導を行った例があります。

また、管理規約が古いままで時代に即していない、総会が形骸化して十分な情報開示や議論が行われていない、といった問題も指摘されています。

管理組合における財務の透明性

さらに深刻なのは、管理組合財務の透明性や業者との癒着リスクです。管理組合が集める管理費・修繕積立金はしばしば億単位の大金となり、これを狙った不正の懸念があります。

過去には管理会社担当者による管理費の使い込み事件もあり、適正化法制定前は会計ルールが曖昧だったため金銭トラブルが問題化しました。現在でも、大規模修繕工事の発注を巡る談合問題が報道されており、2023年には公正取引委員会がマンション大規模修繕の談合実態調査に乗り出すなど、業界の透明性向上が課題となっています。

管理会社が自社系列の業者に清掃や修繕を丸投げし、相場以上の費用を管理組合が負担させられるケースも後を絶ちません。このような不透明さを改善するには、管理組合内部の監査機能と外部のチェックの両面強化が不可欠です。

専門的視点から管理組合の課題に対応するマンション管理士

この点でマンション管理士の果たせる役割は大きいと言えます。国交省は2024年6月、マンション標準管理規約や指針を見直し、管理組合に監事(会計監査役)の設置を促す改定を行いました。そして監事には税理士やマンション管理士など専門家から選任することが望ましいとされています。

マンション管理士が管理組合の監事に就任すれば、管理会社による収支報告や工事発注の妥当性を独立した立場でチェックでき、組合財務の透明性向上に寄与します。実際、管理会社が管理者になるケースでも、マンション管理士を外部監事に置いて「利益相反行為がないか監視してもらう」という活用法が広がりつつあります。

またマンション管理士は先述のように管理組合の盾として機能し得ます。理事会は様々な業者からの営業提案を受けますが、専門知識のない役員だけでは有利不利の判断が難しい場合があります。そこにマンション管理士がいれば、提案内容を精査し不要な支出や割高な契約を食い止めることができます。

結果的にマンション管理士へ有償で顧問報酬を支払ったとしても、それを上回るコスト削減やサービス向上の効果をもたらすケースも多いのです。

管理組合を後押しする自治体の取組

一方で、管理組合による専門家活用を制度として後押しする仕組みも検討されています。

大阪府は2025年、国への提案・要望の中で「分譲マンションの実態把握を容易に行うため、自治体に対し管理状況の報告を義務付ける制度の創設」を求めました。現在、マンションの管理状況届出は自治体判断で条例化できますが、全国一律の義務ではありません。大阪府は法制度として全国統一で管理組合に報告を課すことで、行政がマンション毎の管理実態(積立金や修繕計画の有無等)を把握しやすくし、必要な支援策につなげたい考えです。

この提案はまだ実現していませんが、管理情報の開示・共有を進めて透明性を高める方向性として注目されます。マンション管理士が法制度の下で定期点検や報告支援に関与する仕組みができれば、管理組合の「見える化」とガバナンス向上に一層役立つでしょう。

マンション管理士法の制度化がもたらす意義と今後の展望

以上の背景を踏まえ、マンション管理士法の制度化には大きな意義があると考えられます。

第一に、法律によってマンション管理士の位置づけを明確化することで、管理組合や社会からの信頼性が向上します。具体的には、業法の制定によってマンション管理士の業務範囲や独占業務が定められれば、資格者に求められる役割が法的に裏付けられます。

例えば「管理組合の財務監査は有資格者が行う」「一定規模以上のマンションでは長期修繕計画作成時にマンション管理士等専門家の関与を義務付ける」などの制度設計も考えられるでしょう。独占業務の付与はマンション管理士の責任と専門性を高めると同時に、無資格の不適切コンサルタントから管理組合を守る効果も期待できます。

第二に、マンション管理士法により資格者の質の向上と統制が図られます。業法が整備されれば、マンション管理士に対する継続教育や研修義務、倫理規定の法令化、登録団体への所属義務化など、資格者団体による品質管理がこれまで以上により強化される可能性があります。

実際、検討会の提言でも「マンション管理士に高い倫理規範と関連制度の整備が必要」と指摘されており、現在日管連が自主的に定めている倫理規程や賠償保険を制度的に担保する措置が望まれています。不祥事を起こしたマンション管理士に対する行政処分(業務停止や登録取消等)も可能となれば、信頼性がさらに高まります。

第三に、マンション管理士法の制定はマンション管理士の活躍の場を広げる契機となります。法制度化によってマンション管理士が公式に位置付けられれば、管理組合側も安心して専門家を登用しやすくなりますし、マンション管理士自身も専業として成り立ちやすくなるでしょう。

前述のように、現状では資格者の約1割しか実務に携わっていませんが、法制化で需要が喚起されればこの比率も上がることが期待されます。また、小規模訴訟代理権が付与されれば、管理費滞納への法的対応支援という新たな業務領域が開けます。マンション管理士にとって追い風となるだけでなく、結果的に管理組合の負担軽減にもつながるでしょう。

法定業務に向けての兆しとしての管理計画認定制度

2025年8月現在においても既に法定業務の兆しは現れています。筆者も携わっている2022年の法改正で導入された自治体による管理計画認定制度では、マンション管理士が管理計画の内容を確認し適合か否かを判断する重要な役割を担います。これは事実上、マンション管理士に初めて与えられた独占的業務とも言われ、業界内で大きな話題となりました。

今後、管理組合の適正な管理を評価・認定する場面でマンション管理士の関与が定着すれば、その社会的必要性はますます高まるでしょう。そして次のステップとして、マンション管理士法の制定によってこうした役割を明文化し、公的資格者としての使命を明確に掲げることが望まれます。

もちろんマンション管理士法の制度化には課題もあります。他士業や独占業務を持つ資格者(弁護士や税理士、行政書士、管理業務主任者など)との業務範囲の調整、資格者数の地域偏在への対応、強制力を持たせる範囲の慎重な見極めなど、解決すべき論点は多いでしょう。

しかし、マンション問題が深刻化する中で「誰が中立的立場でマンション管理を支えるのか」という問いに正面から答えるには、専門的知識を持っているという観点ではマンション管理士以外考えられないことから、活用促進が避けて通れません。

国土交通省の検討会のとりまとめでも、専門家活用の必要性とともに「マンション管理士の専門性向上と活用促進」が施策の柱に掲げられました。日管連の要望に対して、立憲民主党の国会議員や行政当局も耳を傾け始めており、今後具体的な制度検討の場が設けられる可能性があります。

まとめ~マンション管理士法の可能性

マンション管理士法の制度化は、マンション管理を巡る課題に中立的専門家の力で対処しようとする社会の意思表明とも言えます。それはマンション管理士という資格の存在意義を高め、ひいては老朽マンション問題や管理不全問題の解決に向けた重要な一歩となるでしょう。

今後の展望として、関連法改正の動向や各団体の活動の中で法制度化議論が成熟し、適切なタイミングで立法措置が講じられることが期待されます。マンションが主要な居住形態となった現代社会において、「マンション管理士」という中立の専門家を法的に位置付け積極活用していく意義は極めて大きいと言えます。

マンション管理士法の実現によって、安心・安全で持続可能なマンションライフへの道筋がより確かなものとなるでしょう。

コメント