海外在住の区分所有者が増えるなか、マンション管理組合にとって新たな対応が求められています。2025(令和8)年4月施行の改正区分所有法によって、標準管理規約に「国内管理人」に関する新しい条文(第31条の3)が新設されました。本コラムでは、条文内容と国交省の補足コメントを踏まえ、管理組合が今後どのように備えるべきかを、マンション管理士の視点で解説します。

標準管理規約第31条の3「国内管理人」条文解説

当該条文も、電磁的方法が可能でない場合と可能な場合双方あります。まずは、電磁的方法を利用できない場合の条文を確認してみましょう。紙での管理を前提とした条文構成です。

電磁的方法が可能でない場合

改正条文のうち、まず「電磁的方法が可能でない場合」について確認します。

(国内管理人)

第31条の3 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面により理事長に届け出なければならない。

2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。

ここでいう「電磁的方法が可能でない場合」とは、管理組合が電子メールやWebフォームなどの電磁的手段を導入していないケースを指します。したがって、届出は必ず「書面」で行わなければならず、電子メールやLINEなどの方法では受け付けられません。

また、届出の対象は「その旨」(選任したという事実)に加え、「国内管理人の氏名又は名称、住所又は居所」となっています。法人を国内管理人とする場合には「名称」と「本店所在地」を、個人であれば「住所又は居所」を記載する必要があります。

重要なのは、「直ちに」という文言です。選任した時点で遅滞なく理事長へ届け出なければならず、放置すると管理組合における名簿整備・連絡・議決権行使などに支障を来すおそれがあります。

さらに、選任を終了した場合や内容変更時も再度の届出が義務付けられています。つまり、「選任」「変更」「終了」のすべてに届出義務がある点を理解しておく必要があります。

電磁的方法が可能な場合

次に、「電磁的方法が可能な場合」の条文です。

第31条の3 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面又は電磁的方法により理事長に届け出なければならない。

2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により届け出なければならない。

他の条文同様に「書面又は電磁的方法」と明記されたことで、メール送信や電子フォーム提出などのデジタル手段による届出が可能となっています。近年、理事会運営の電子化や総会資料のクラウド配信が進んでおり、この改正はその流れに沿ったものといえます。

ただし、電子届出を有効にするためには、管理組合として「電磁的方法を利用できる」体制にしておくことが必要です。法が許容しても、組合が準備できていなければ実務上は使えません。電子届出を導入する際には、データ保管や認証方法、理事長・管理会社による受理フローなどを整備することが不可欠です。

国内管理人制度の意義

国内管理人は、海外在住や国外法人など「日本国内に住所・居所・主たる事務所を持たない組合員」に代わって、組合との窓口となる存在です。次章の「届出書の様式と記載項目」でも紹介しますが、総会通知の受領、議決権行使、債務弁済の代理など、法で定められた5つの権限を行使することができます。

この制度により、管理組合は「所在不明」「連絡不能」といったリスクを減らし、議決や滞納対応をスムーズに進められるようになります。一方で、国内管理人は代理人であって債務者ではないため、本人の代わりに支払い義務を負うわけではない点も理解しておく必要があります。

国交省の補足コメントに対する解説

次に、国土交通省はこの条項に対しての補足コメントを2つ出していますので、具体的に解説します。

海外在住の区分所有者に対して規約で国内管理人選任を義務化することも可能

国土交通省のコメントでは、「組合員が国内に住所を有しない場合には、国内管理人を選任しなければならない」とする規約例を示しています。つまり、法律上は任意規定であるものの、管理規約により義務付けることが可能です。

後述の「制度導入の背景」でも触れていますが、タワーマンションを中心として、外国人所有者が多く、かつ、そのマンションには住んでいない場合を想定して国土交通省(国)としても検討した条文です。

そして、このような外国人所有者や法人所有が多いマンションでは、連絡不能による管理費滞納や総会定足数不足といった問題が起こりやすく、規約上の義務化が望まれます。規約改正には総会の特別決議が必要となるため、改正法施行前から理事会で準備を進めておくのが理想です。

具体的な規約例は以下の通りです。こちらにも、電磁的方法が可能でない場合と可能な場合が準備されています。

電磁的方法が可能でない場合

(国内管理人)

第31条の3 組合員は、日本国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合は、国内管理人を選任し、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面により理事長に届け出なければならない。

2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。

電磁的方法が利用可能な場合

(国内管理人)

第31条の3 組合員は、日本国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合は、国内管理人を選任し、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面又は電磁的方法により理事長に届け出なければならない。

2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により届け出なければならない。

こちらも通常の国内管理人条文と同様に、「書面又は電磁的方法」の箇所が違うだけです。

届出書の様式と記載項目

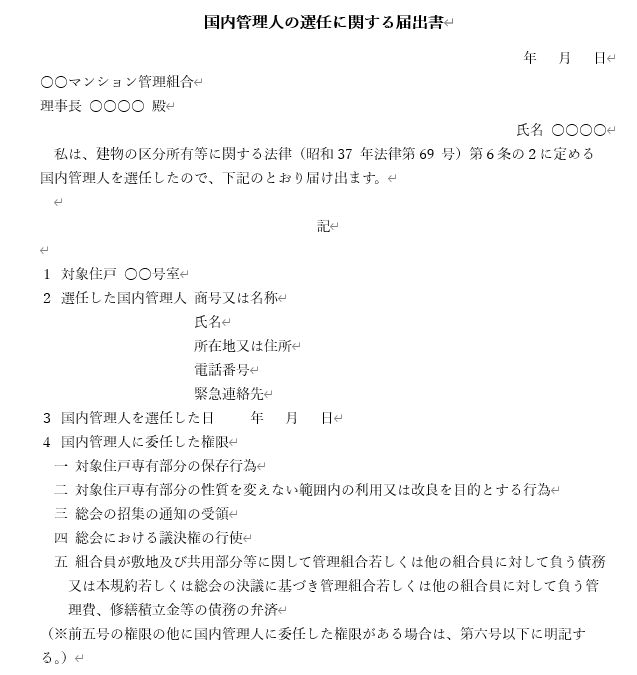

国交省は届出書の参考様式も提示しています。記載事項は以下のとおりです。

✅対象住戸番号・区分所有者名

✅国内管理人の氏名(または法人名)

✅住所または居所、連絡先

✅委任した権限内容(法定5項目+任意権限)

✅選任日および届出日

また、国土交通省が提示している様式のイメージは以下の通りです。

※国土交通省「令和7年マンション標準管理規約(単棟型)改正新旧対照表」をもとに筆者が独自作成

国内管理人に委任できる権限は削除、制限はできない

上記の届出書に記載のある「国内管理人に委任した権限内容」についてですが、区分所有法第六条の二第2項に定められている法定5権限(保存行為、利用・改良、総会通知受領、議決権行使、他の区分所有者に対して負う債務弁済)の削除や制限は認められません。委任契約でこれらの権限を削ることはできず、仮に個別契約で削除しても無効となる点に注意が必要です。

一方で、これら以外の権限を付与することは可能です。たとえば、管理費口座引き落としの手続き、理事会への代理出席などを追加委任するケースも考えられます。その場合は、上記の届出書に付加的な権限内容を明記し、管理組合が把握できるようにする必要があります。

制度導入の背景

そもそも、国交省がこの制度を設けた背景には、近年の「海外所有マンション問題」があります。海外投資家が購入し、長期間放置される物件では、修繕積立金の滞納、議決不成立、共用部の老朽化などが深刻化する可能性があります。

国内管理人制度は、こうした物件の管理不全を防ぎ、所有者責任を可視化するための仕組みといえます。

管理組合として対応すべき事項

最後に、管理組合として対応すべき事項について紹介します。

現況調査の実施 ― 名簿点検と「実質不在者」の把握

改正区分所有法の趣旨を生かす第一歩は、「組合員がどこに住み、連絡が取れるのか」を正確に把握することです。法文上の「国内に住所又は居所を有しない組合員」は、登記簿上は国内住所を有していても、実際には海外勤務・長期不在などで実質的に連絡が取れないケースも含みます。

理事会としては、以下のような実務的調査を行うことが望まれます。

✅管理会社が保有する「組合員名簿」「区分所有者住所録」「連絡先台帳」を照合し、居住実態を確認する。

✅郵便物の返送記録や電子連絡履歴をチェックし、所在不明・返信なしの所有者を抽出する。

✅最低でも年1回程度、理事会通信や管理組合だよりで「所有者の住所・居所・連絡先の確認票」を配布し、届出更新を促す。

これにより、「国内に住所があるが実際は居住していない」という潜在的リスク層を管理組合として把握できます。

こうした層を放置すると、総会定足数が不足したり、修繕決議に必要な3/4要件を満たせなくなるなど、運営上の支障が生じるおそれがあります。つまり、この現況調査は「国内管理人制度を機能させる前提作業」として位置づけるべきです。

国内に住所又は居所を有しない場合の条文検討

次に、組合員が日本国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合「国内管理人の選任を義務付けるか否か」を明確化する必要があります。法律上は「選任できる」とされているにすぎませんが、国交省コメントでは「管理規約で義務付けることも考えられる」と示されています。

義務化を検討する際のポイントは次のとおりです。

- 該当者の範囲を明確にする。

「日本国内に住所又は居所を有しない場合」とするか、「国内に住所があっても常態的に国外居住している場合」も含めるかなどを定義する。 - 義務違反時の取扱いを定める。

届出を怠った場合に、理事会が督促通知を行い、それでも届出がないときは「議決権を行使できない扱い」とするかを判断する。 - 売買・相続等の名義変更時の継承ルールを明示する。

新所有者が国外法人・海外居住者である場合、登記変更と同時に国内管理人を選任して届け出るよう管理会社経由で案内する。

このように、「届出義務の強度」「該当範囲」「違反時の対応」を明文化することで、理事会が公平に対応できる枠組みが整います。

また、実務上は管理規約本文に原則を置き、運用細則で届出様式や手順を定める二段構えとすると、将来の変更にも柔軟に対応できます。

国内管理人届出フローの周知と徹底

制度を形だけ導入しても、届出が形骸化すれば意味がありません。特に、海外所有者が売却した場合や法人が吸収合併された場合など、所有者情報が頻繁に変わるケースでは、届出が放置されやすい点に注意が必要です。

理事会としては、以下のような「届出フローの見える化」と「未届対応策」が求められます。

届出フローの設計

- 管理組合HP・掲示板・理事会通信に「国内管理人届出書(書面/電子)」の提出先・期限・必要事項を掲載する。

- 届出書には、「選任」「変更」「終了」「売却・譲渡時」の4類型を設ける。

- 管理会社は届出を受理した時点で理事長に報告し、名簿に即時反映する。

未届出の場合の対応

- 理事長から個別に督促書を送付し、一定期間経過後も届出がない場合は、総会議決権を「行使できないもの」とみなす旨を規約で明示する。

- ただし、これは懲罰ではなく、「組合の意思決定を停滞させないための最終手段」として運用する。

- それでも不在が続く場合、国内管理人不選任を理由に「所在不明組合員」扱いとする。

所有者交代時の周知

- 新たに購入した区分所有者や不動産仲介会社向けに「所有権移転時の管理組合届出書類一覧」を配布し、国内管理人届出が必要なケースを明示する。

- 特に海外法人・外国人投資家が新所有者となる場合、理事会が契約段階で直接把握することは困難であるため、事後的に管理会社経由で新所有者に届出を促す体制を整える。

このように、「届出ルールを形にし、未届時の対応まで定義する」ことが、制度を機能させる実務的要です。

議決権集中リスクへの注意

国内管理人が複数の区分所有者から代理委任を受けた場合、議決権が一人に集中し、組合運営の公平性が損なわれるおそれがあります。

とくに投資用マンションやリゾートマンションでは、同一業者や管理代行会社が多数の区分を一括管理しているケースがあり、実質的に一個人や一法人が総会の可否を左右する事態も想定されます。

国土交通省の令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第1回 議事概要)でも、6ページに記載にある通り

(委員)

・1つのマンションで、ある特定の人に国内管理人が集中するということがあり得るのではないか。

(委員)

・あり得るかもしれない。総会の招集の際には、それによって特定の人に権利が集中することもあり得るのではないか。議決権の行使でも、それだけ特定の人に議決権が集まれば、特定の人に権利が集中するということになるかとは思う。

といったようなやり取りがなされていました。

そのため、理事会としては、以下のような対策が考えられます。

- 同一国内管理人による代理戸数の制限

規約で「同一国内管理人が代理できる住戸は〇戸まで」と上限を定める。

大規模マンションでは「総議決権の○%以内」など割合制限を設ける方法もある。 - 代理関係の透明化

総会開催通知において、代理人の数や代理戸数を理事会報告事項として開示する。

特定の人物に過度な集中が見られた場合は、理事会が是正勧告を行う。 - 議決権行使書の本人確認

電子総会などで代理人が多数の議決を行使する場合、

・電子署名の導入

・委任者ごとの承認番号方式

などにより、適正な代理行使を担保する。

こうしたルールを設けることで、制度が一部の利害関係者によって恣意的に利用されることを防げます。国内管理人制度の本来の目的は、「海外所有者との円滑な連絡」を確保することであり、

議決権の集中や代行支配を助長する制度ではないことを、理事会全員が理解しておくことが大切です。

海外所有の時代に備える:国内管理人制度がマンション価値を左右する理由

今回の改正で導入された「国内管理人」制度は、海外在住や国外法人による区分所有が一般化する時代において、管理組合の安定運営を支える重要な仕組みです。管理組合にとってのポイントは次の4つです。

1.国内管理人を選任した場合は、直ちに理事長へ届出が必要。

2.書面だけでなく、電磁的方法による届出も可能(規約整備が前提)。

3.国交省コメントに基づき、規約で選任を義務化することもできる。

4.届出書様式・保存体制・議決集中対策を整え、実務に落とし込むことが不可欠。

この制度は単なる事務手続きではなく、マンションの「持続可能な管理」を確保するためのインフラといえます。理事会は早めに対応方針を整理し、規約改正と届出運用を一体で進めることが重要です。

海外所有が増える時代に、理事会と管理会社が連携し、透明で公平な管理体制を築けるかどうかが、これからのマンション価値を左右します。

コメント