2024年6月21日に国土交通省より令和5年度マンション総合調査が公表されました。

5年に1度のマンションの管理組合と区分所有者に関する調査であり、最新のマンション管理動向が確認できるものとなっています。

今回は、日ごろからマンション総合調査の傾向を確認しながら業務をしている筆者が、最新版のマンション総合調査について読み込みました。

データの分析とともに、個人的な見解も添えて紹介したいと思います。

※2025年9月21日:コラムの最後に動画を追加しました。

※まとめて一気に書き上げたため、適宜内容を精査することもあります

- 【動画解説】国交省 令和5年度マンション総合調査 マンション管理士による解説

- マンション居住の状況

- マンション管理の状況

- 建物・設備の維持管理の状況

- 管理組合運営等の状況

- マンション総合調査でマンションの現状と今後打つべき対策が分かる

【動画解説】国交省 令和5年度マンション総合調査 マンション管理士による解説

今回の内容は、以下の通りです。

・マンション管理の状況

・建物・設備の維持管理の状況

・管理組合運営等の状況

国土交通省が発表した令和5年度のマンション総合調査の概要を確認するとともに、それぞれの各項目における特徴や、今後のマンション管理としてあるべき考え方などを紹介します。

非常に長い内容なので、青い「POINT」と明記されたところで概要を確認できるように記載しています。

※以下、画像については出典:「令和5年度マンション総合調査」(国土交通省)における令和5年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状から、事実をお伝えするため、情報をそのまま抜粋して紹介しています

マンション居住の状況

まずはじめに、当該調査データの傾向から見られるマンション居住の状況について紹介します。

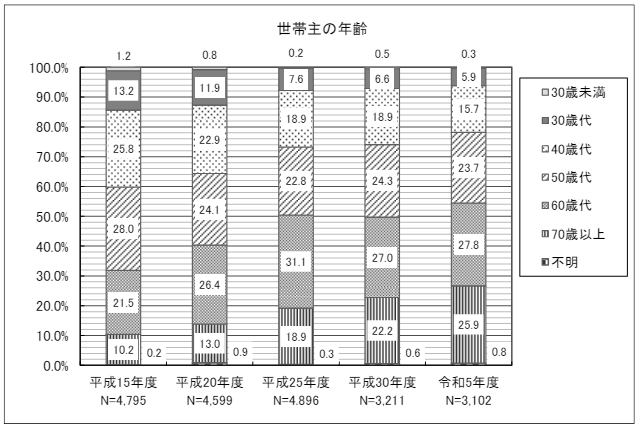

世帯主の年齢

世帯主の傾向としては、以下の通りです。

・前回調査と比較すると、30歳以下は7.1%から6.2%へと減少する一方で、70歳以上は22.2%から25.9%へと増加

この結果をみると、マンション居住者が高齢化している傾向がうかがえます。

30代以下が減少しているということで、比較的若い方はマンションを購入せず賃貸志向なのか、それとも戸建て志向なのかという印象もあります。

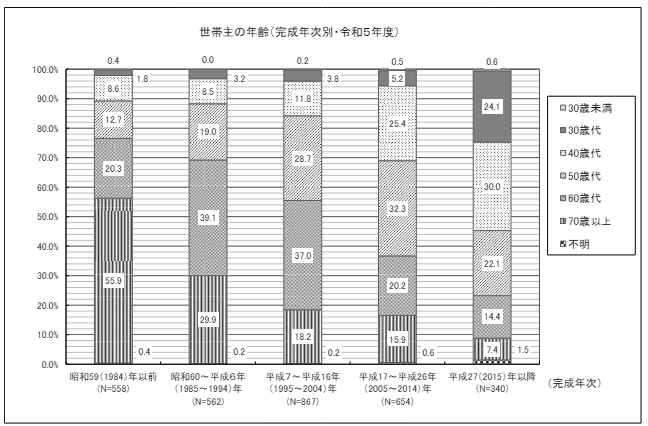

また、令和5年度における完成年次別内訳をみると、完成年次が古いマンションほど70歳以上の割合が大きくなっています。

さらに、昭和59年以前のマンションにおける70歳以上の割合が55.9%と半数を超えています。

賃貸戸数割合

当該調査は分譲マンションの調査ですが、所有者が賃貸に出している場合もあります。

その割合については、次のような傾向です。

・前回調査と比較すると、賃貸戸数割合が20%を超えるものの割合は、17.1%から15.5%へと減少

賃貸戸数が2割を超えるマンションの割合が減っている傾向にあります。

それは、一部賃貸が解消されたのかと考えられます。

また、完成年次別の賃貸戸数ですが、古いマンションに賃貸が多い傾向にあります。

古いマンションは住まずに貸して別の所に住むか、もしくは相続等で手に入れたことによって、すでに別に住んでいるため貸しているのかなどが想定されます。

新しいマンションは購入して住み続けるという感じなのでしょう。

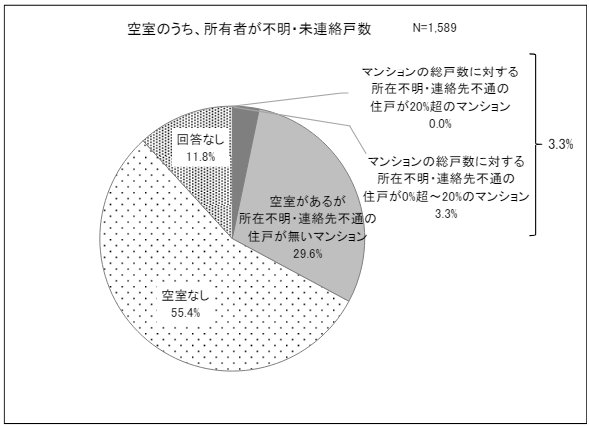

空室戸数割合

マンションだけではなく、戸建てでも大きな問題となっている空き家(空室)問題です。

今回の調査ではマンションの動向として具体的になっています。

・前回調査と比較すると、空室がないものが 47.9%から 55.4%へと増加

3分の1のマンションは何らかの形で空室を抱えている傾向にあります。

また、世の中的には戸建てを含めて空き家問題がクローズアップされています。

しかしながらこちらの調査では、なぜか空室割合が減っている傾向があります。

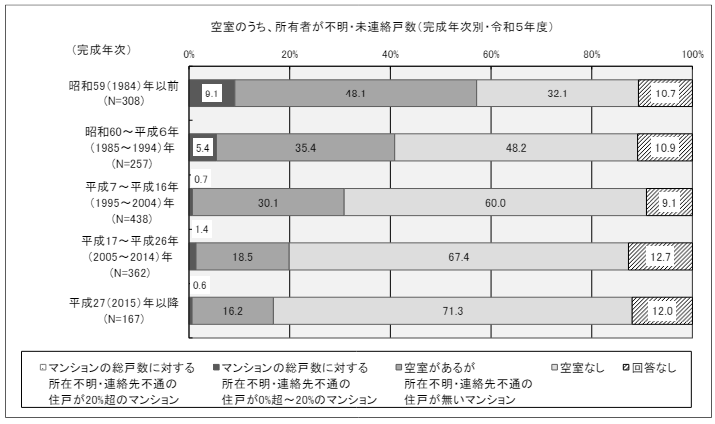

傾向としてはわかりやすいですが、完成年次が古いマンションほど空室割合が高くなっています。

所在不明・連絡先不通の戸数割合

マンションが経年するにつれて、住む人も少なくなる傾向にあります。

また、それによって持ち主が誰なのか、わからなくなる傾向もあるようです。

傾向としては、

・0%超~20%のマンションは3.3%、所在不明・連絡先不通の住戸が無いマンションは87.7%

管理費や修繕積立金の滞納があった場合には、入金してもらう必要があります。

そのため、連絡先はしっかりと把握している管理組合が多いということでしょう。

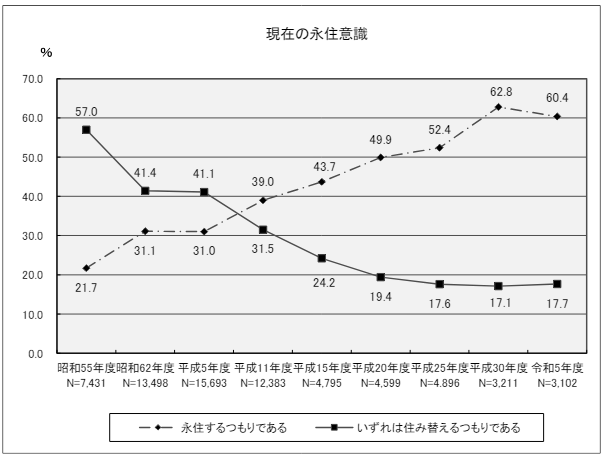

永住意識

「いつかは戸建て」よりもマンションに住み続けるという傾向は続いています。

・年齢別では、年齢が高くなるほど永住意識が高くなる傾向

・前回調査と比較すると、「永住するつもりである」は62.8%から60.4%へと減少し、「いずれは住み替えるつもりである」は17.1%から17.7%と増加

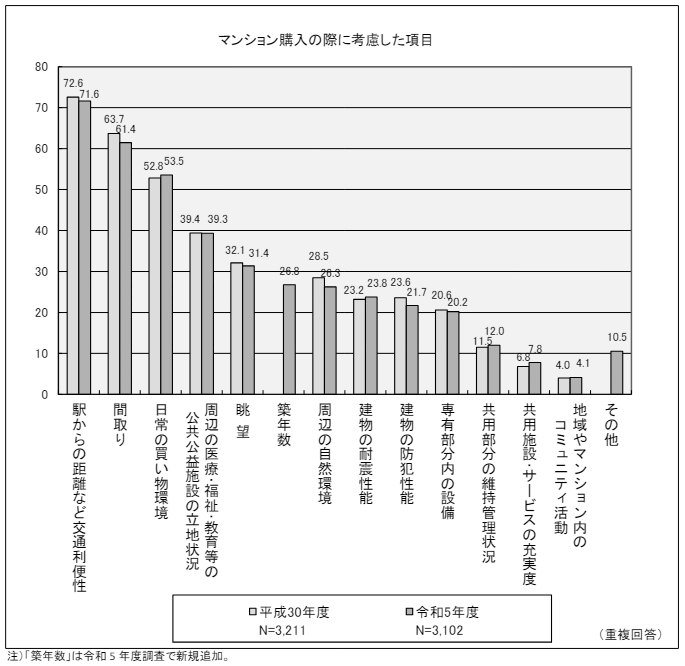

マンション購入時に考慮した項目

マンションを購入する世代は、比較的3~40代の若いファミリー世代であることが想定されます。

そのため、利便性や家族が生活するための間取りが重要視される傾向にあるようです。

・「日常の買い物環境」が 53.5%

また、住んでいて課題になってくるような事項「耐震性能」「共用部分の維持管理状況」「共用施設・サービスの充実度」は、購入時には利便性等に比べて低い水準です。

さらに「購入額」という項目が含まれていませんが、もともと質問事項に無かったのでしょう。

あれば比較的検討する切り口にもなりそうです。

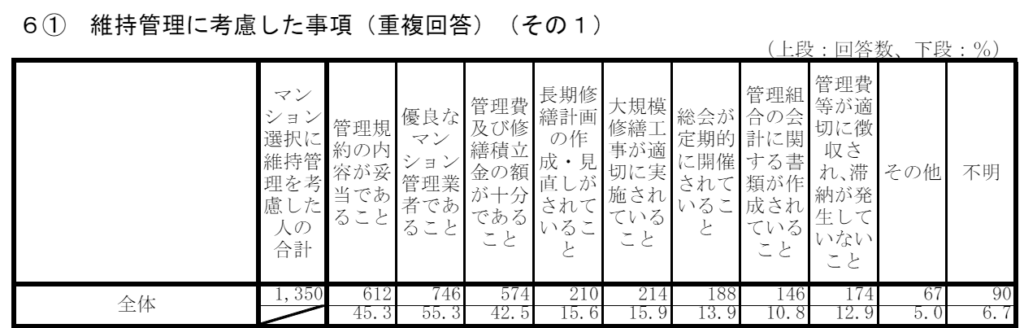

マンション選定時の入居後の共用部分の維持管理に対する考慮

住む前のマンション選定時にはなかなか検討がつかない事項でしょう。

それもあり、考慮していない割合のほうがやはり多いようです。

・考慮した事項については、「優良なマンション管理業者であること」が55.3%と最も多い

・次いで「管理規約の内容が妥当であること」が45.3%、「管理費及び修繕積立金の額が十分であること」が42.5%

買ってから大きな問題となることが、購入時にはなかなか購入者の検討に入ってこないことが伺えます。

確かに、購入時は、まずはそこに住みたいという動機が先行し、住んでから出てくる問題はその時にはなかなか実感できないでしょう。

マンション管理の状況

次に、マンション管理の具体的な状況について確認します。

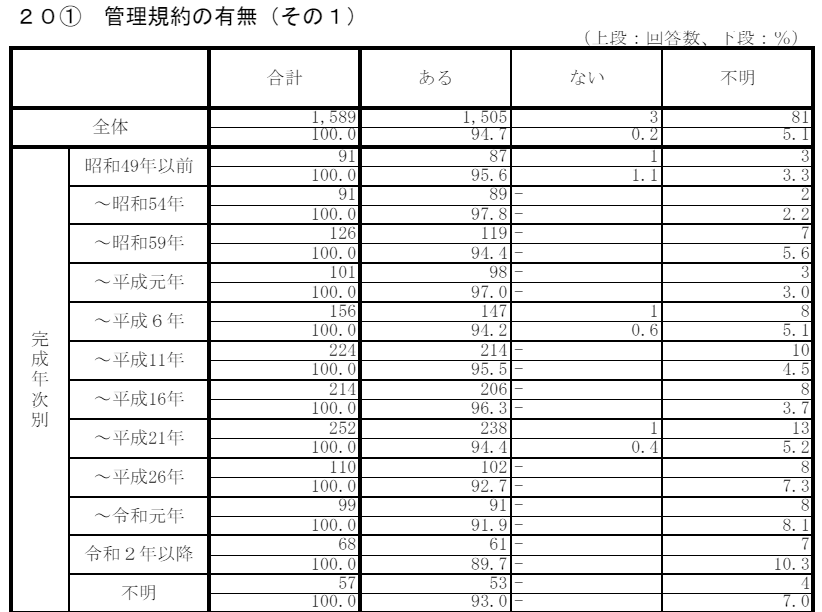

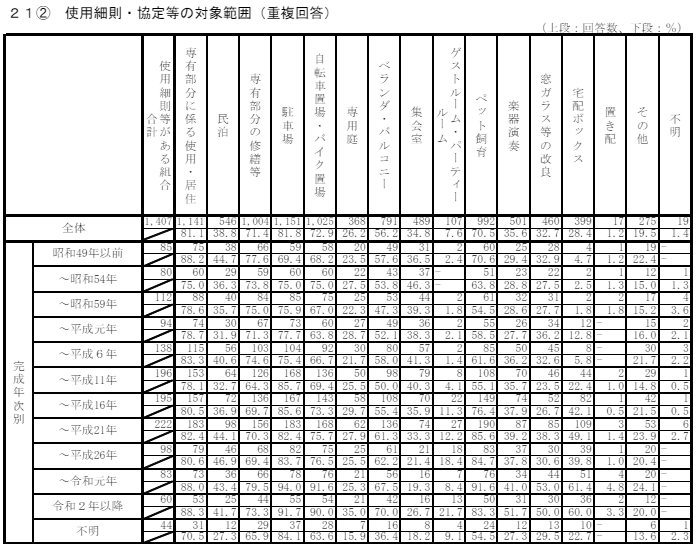

管理規約及び細則等の作成状況

具体的に、管理規約や使用細則をどの程度作成しているかについて公表されています。

・定めている使用細則・協定等の種類では、「駐車場」が81.8%と最も高い

・次いで「専有部分に係る使用・居住」が81.1%、「自転車置場・バイク置場」が72.9%、

「専有部分の修繕等」が71.4%、「ペット飼育」が70.5%、「ベランダ・バルコニー」が56.2%と続く

・単棟型と団地型を比較すると、団地型は単棟型に比べ、複数種類の各使用細則・協定等を定めている割合が高い傾向にある

また、使用細則についてです。

管理組合として基本的な項目は細則に別途定めて明記されている傾向です。

しかしながら、窓ガラス等の改良や民泊、宅配ボックスについては、最近の話題でもあるため、まだ全体に比べて少ないようです。

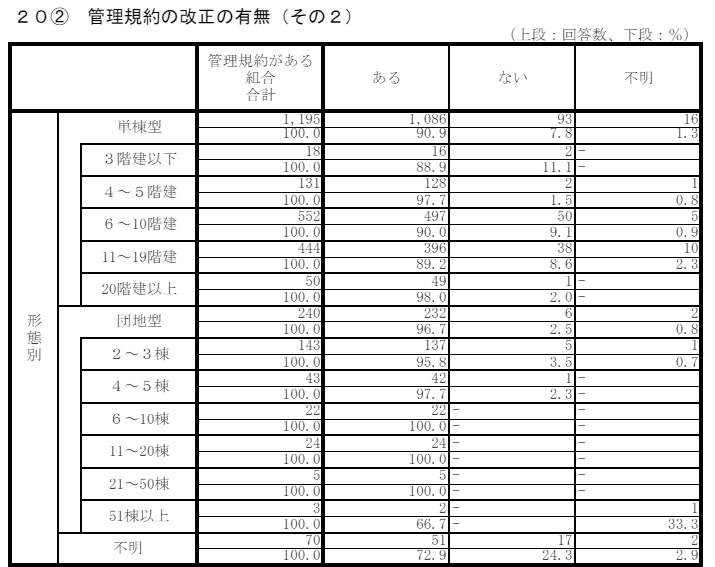

管理規約の改正状況

管理規約の改正に関するポイントは次の通りです。

・単棟型と団地型を比較すると、改正したことがある管理組合の割合は、単棟型が90.9%、団地型が96.7%

団地型の方が改正が多くなっているのは、団地型は比較的高経年マンションが多いため規約を見直す機会も多いということでしょうか。

団地にフォーカスした完成年次別情報がないので、何ともいえませんが、単棟型は、規約の改正を必要としないと考えている比較的新しいマンションが回答している可能性もあります。

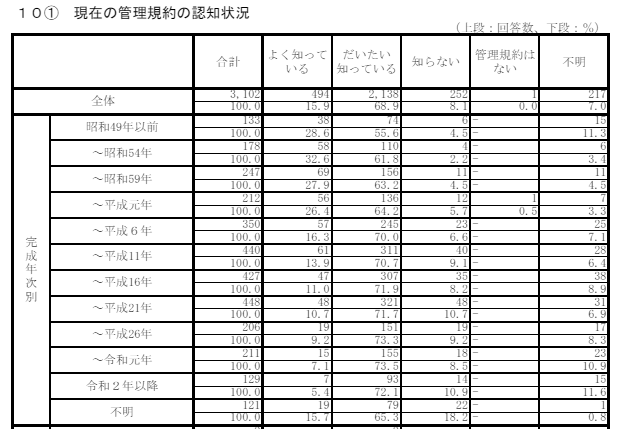

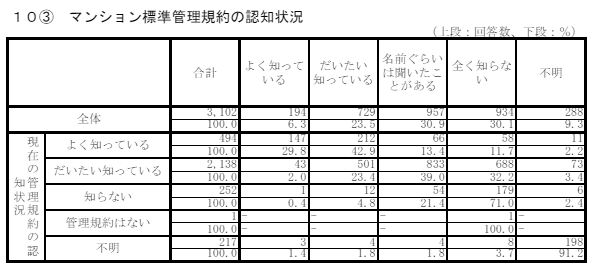

管理規約及びマンション標準管理規約の認知状況

区分所有者にとって、どの程度現在の規約を知っているかどうかという調査です。

・購入時に管理規約を読んだ区分所有者は79.3%

・完成時期が新しくなるほど管理規約を読んだ区分所有者の割合は高くなる傾向に

・マンション標準管理規約の認知状況は「名前ぐらいは聞いたことがある」が30.9%と最も高く、次いで「全く知らない」30.1%、「だいたい知っている」が23.5%

完成年次が古い高経年マンションほど、管理規約をよく知っている割合が高くなっています。

長年管理規約を見てきていることがあるのかと考えられます。

国交省が提示しているひな型としての標準管理規約について、自宅マンションの規約をよく知っている人が、標準管理規約についても内容を把握している方が多い傾向にあるようです。

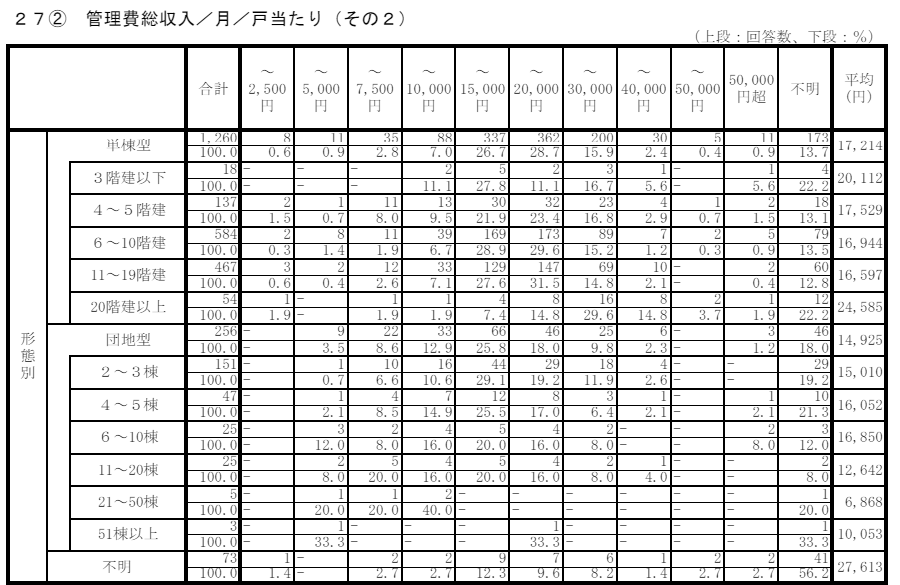

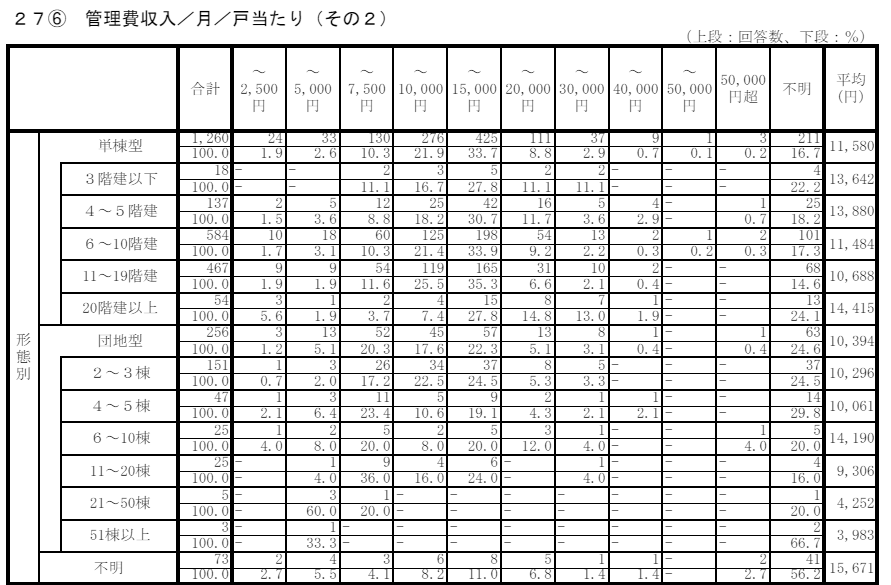

月/戸当たり管理費

続いて、月間の1住戸あたりの管理費についてのデータです。

・総戸数規模が大きくなるほど低くなる傾向に

・形態別では、平均は、単棟型が17,214円、団地型が14,925 円

・駐車場使用料等からの充当額を除く月/戸当たりの管理費の額の平均は11,503 円

・形態別では、平均は、単棟型が11,580円(前回10,970 円)、団地型が10,394円

こちらは駐車場使用料等からの充当額を含む値ですが、20階建以上のタワーマンションが比較的高い傾向にあります。

エントランス等の共用部分が豪華なつくりとなっており、それなりの管理費がかかることもあるでしょう。

また、駐車場使用料等からの充当額を除いた値ですが、傾向としては含む値と変わりません。

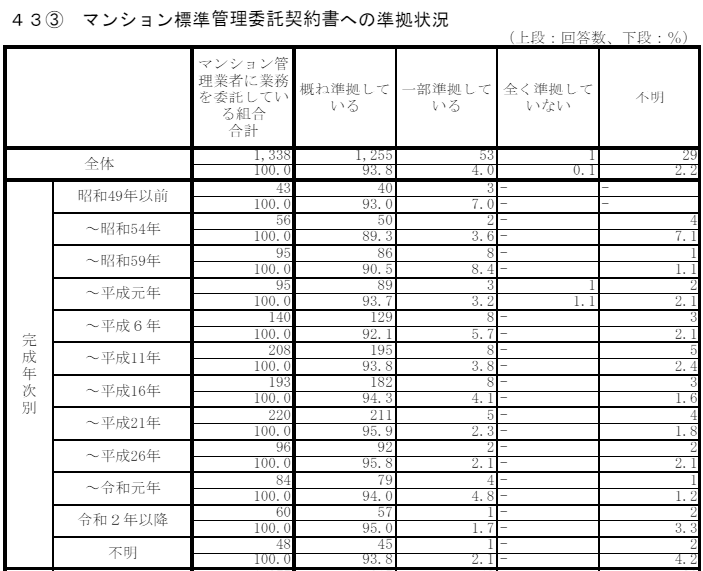

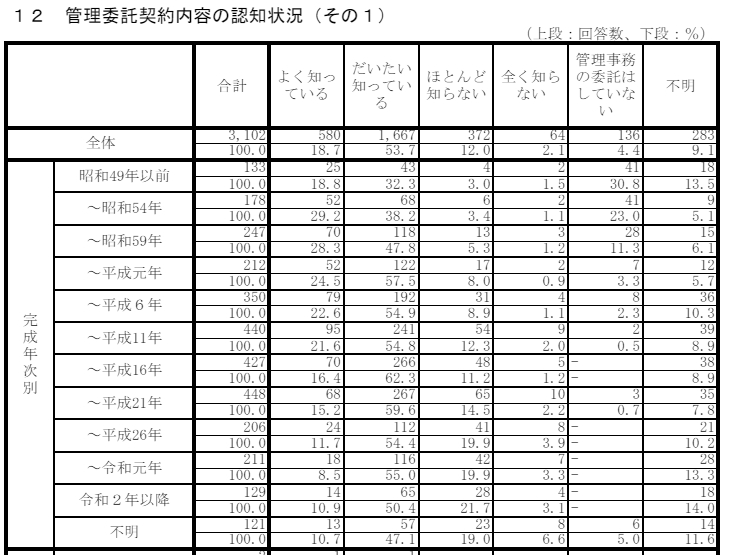

マンション標準管理委託契約書への準拠状況及び管理委託契約内容の認知状況

・区分所有者の管理委託契約内容の認知状況については、「だいたい知っている」が53.7%、

「よく知っている」が18.7%で、合計72.4%の区分所有者が知っている

※国土交通省の発表資料では、区分所有者の管理委託契約内容の認知状況については、「だいたい知っている」が23.5%、「よく知っている」が 6.3%で、合計 29.8%の区分所有者が知っていると記載がありましたが、筆者が確認したところ参照元が間違っていると思われます(2024年6月23日時点)

ほとんどのマンションでは、管理委託契約書が標準のものに準拠している状況です。

そして、担当する管理会社がそれに準拠して作成しているものと考えられます。

また、こちらは区分所有者向けの調査ですが、7割以上は管理委託契約の内容を知っている状況にあります。

変更になる場合は、重要事項説明会等で詳細を説明されます。

そのため、認知している状況にあるのではと考えられます。

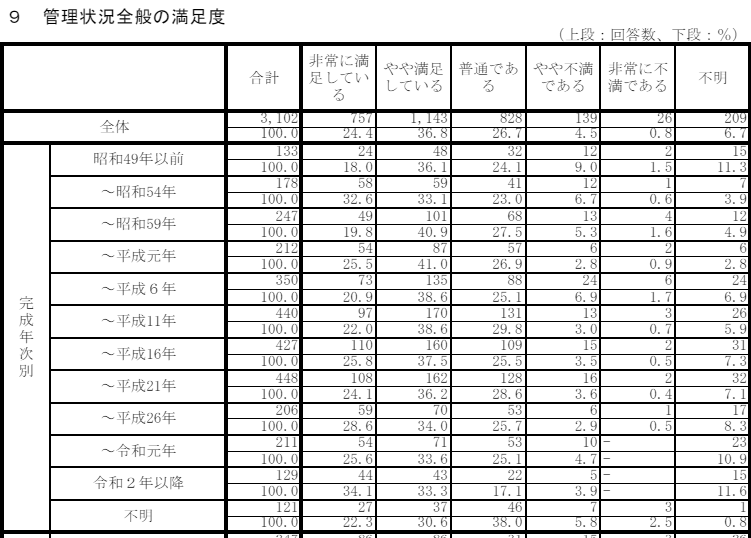

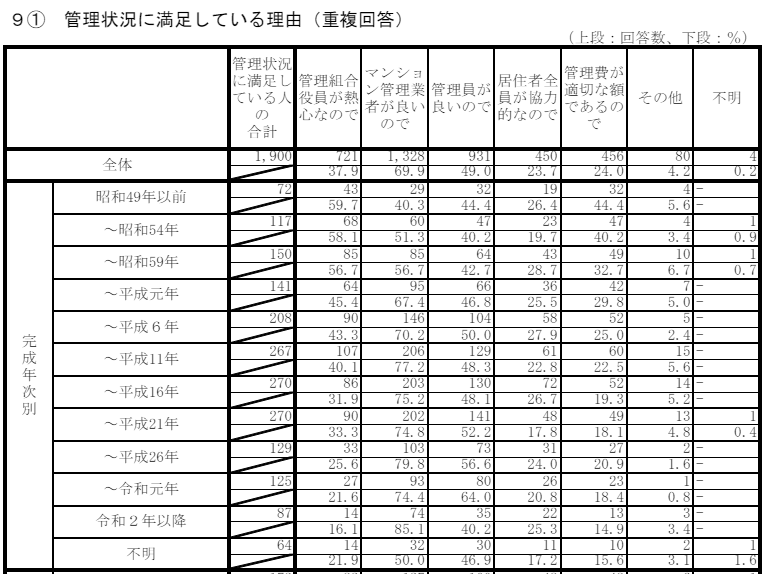

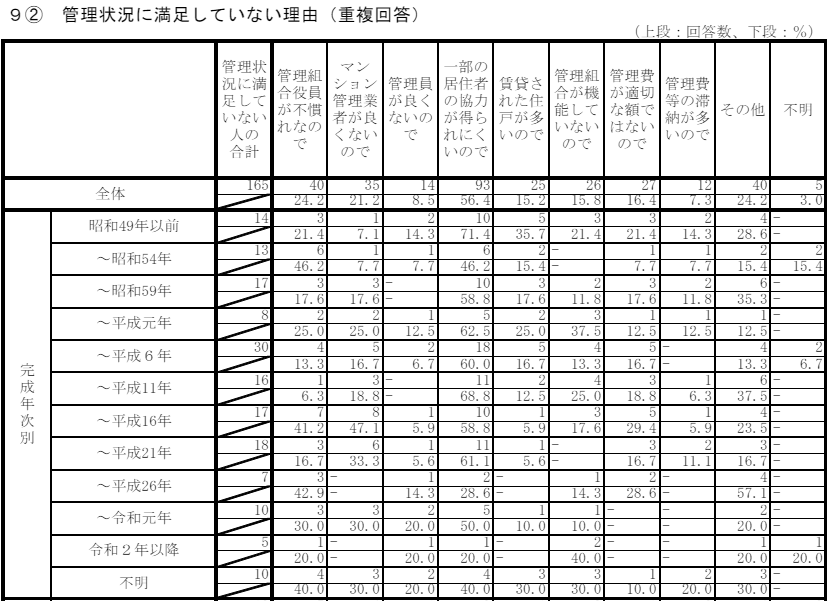

管理状況全般の満足度

・その理由は、「マンション管理業者が良いので」が69.9%と最も多く、次いで「管理員が良いので」が49.0%、「管理組合役員が熱心なので」が37.9%

・不満であると回答した理由は、「一部の居住者の協力が得られにくいので」が56.4%と最も多く、次いで「管理組合役員が不慣れなので」と「その他」がともに24.2%、「マンション管理業者が良くないので」が21.2%

完成年次別問わず、ほぼ6割方満足しているという回答傾向にあります。

一方で高経年マンションほど、不満度が高まっているような傾向にもあります。

満足理由には、年次別で傾向が顕著にみられます。

建ってから日が浅いマンションは、組合員の熱心さよりも管理会社が良いようです。

一方、高経年マンションはその逆の傾向にあり、役員が熱心であることでカバーしている状況でしょう。

また、日が浅いマンションほど、管理費が適切だから、管理状況がよい訳ではないようです。

管理会社にある程度の金額は払ってでも、管理状況をよくする傾向があります。

データ件数が少ないため、信ぴょう性には欠ける点はあるかもしれないですが、どの年次でもおおむね一部の居住者からの協力が得られにくい状況にあるといえそうです。

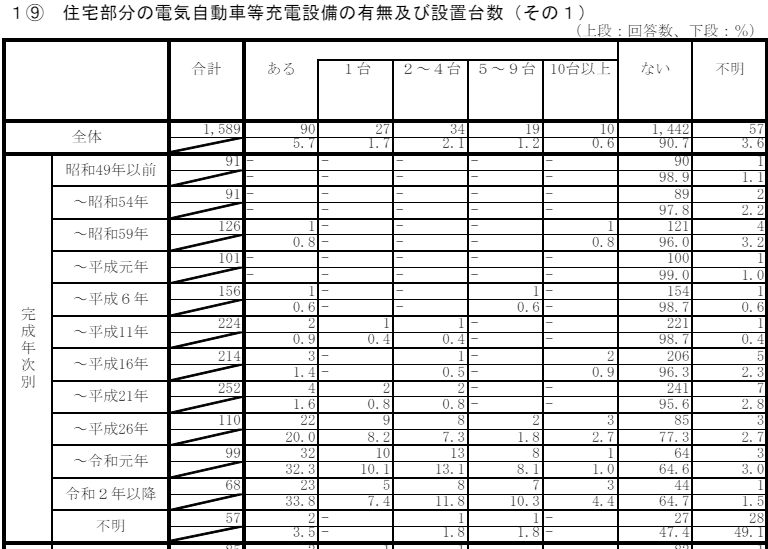

電気自動車充電設備の設置状況(新規調査項目)

こちらはまだまだ浸透はこれからという感じですが、新しいマンションほど設置の傾向が高くなっています。

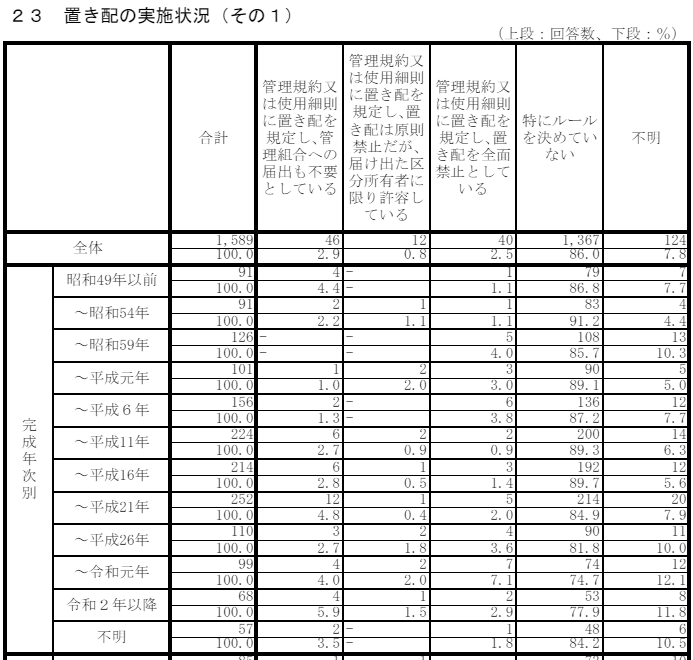

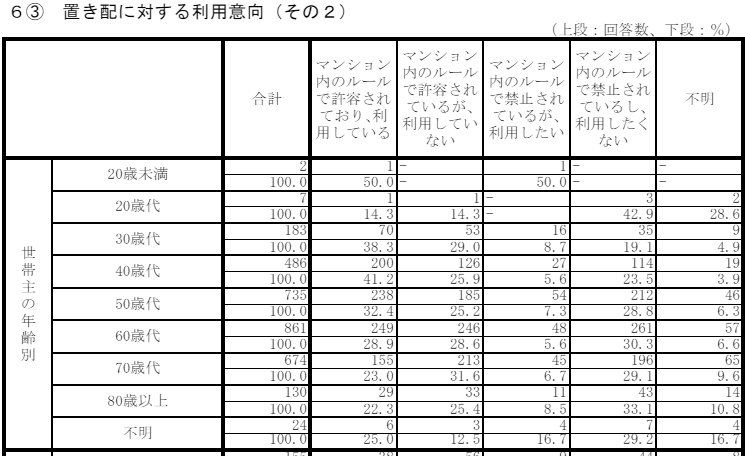

置き配の実施状況(新規調査項目)

時代の流れによって、一般的になりつつある置き配ですが、今回から新規調査項目として、調査結果が出ています。

・置き配対にする利用意向については、「マンション内のルールで許容されており、利用している」が30.6%と最も多い

・次いで「マンション内のルールで禁止されているし、利用したくない」が28.1%「マンション内のルールで許容されているが、利用していない」が27.7%

「許容されているが利用していない」と「禁止しているし利用したくない」

を合わせると半数を超えている状況です。

物流のひっ迫化によって宅配業者としては手渡しよりも置き配も望まれる所かもしれませんが、区分所有者としては引き続き、安全性の面からなど、手渡しを望んでいそうです。

また、年齢別も確認してみました。

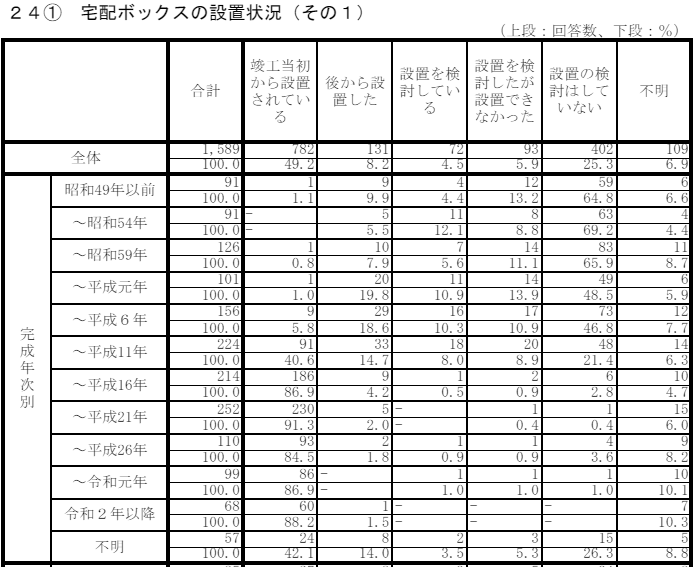

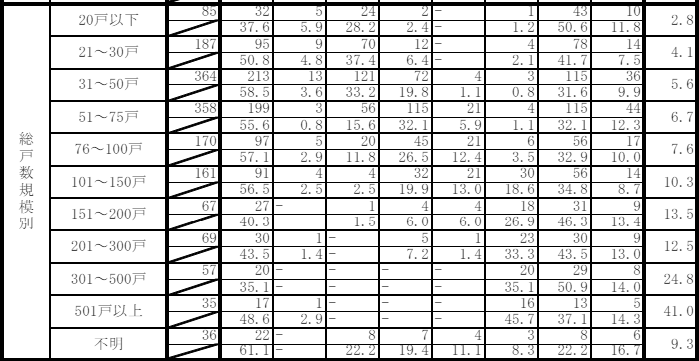

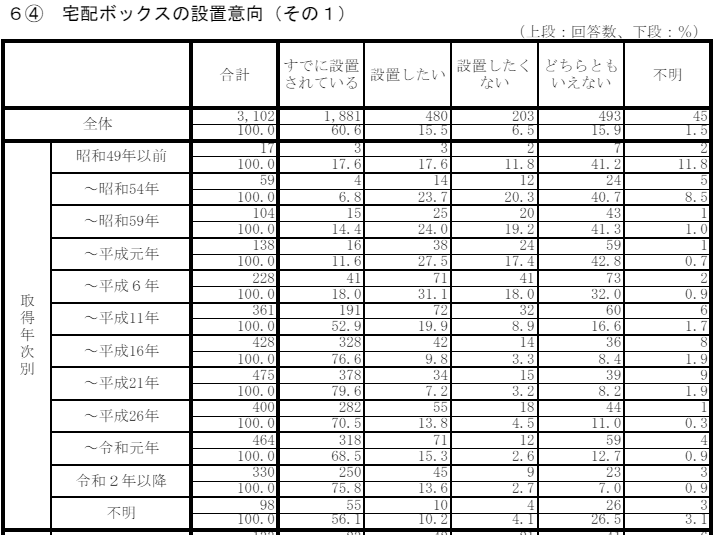

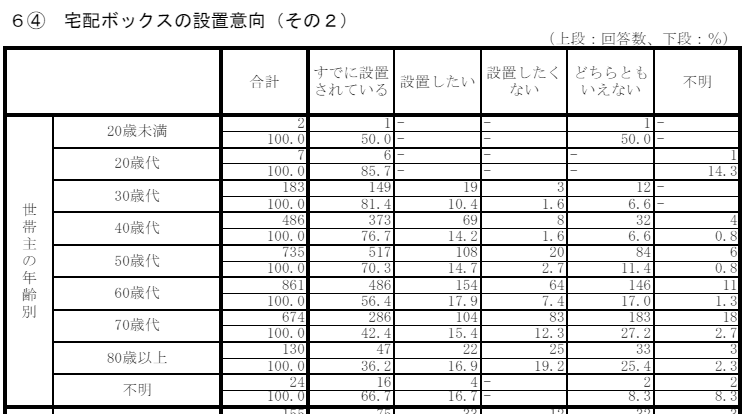

宅配ボックスの設置状況(いつから設置したのか、検討状況、ボックス数)(新規調査項目)

置き配と対となるような形である宅配ボックスですが、こちらも今回から新たな調査対象となっており、結果がでています。

・宅配ボックスの設置台数の平均は8.3 台で、完成年次が新しくなるほど平均台数が大きくなる傾向に

・設置意向については、「すでに設置されている」が60.6%、「どちらともいえない」が15.9%、「設置したい」15.5%、「設置したくない」が 6.5%

宅配ボックスの設置状況は?

平成12年~16年以降のマンションは、8割以上は竣工当初から標準装備となっている傾向にあります。

一方で、昭和のマンションの6割以上は設置を検討していないというデータが出ています。

宅配ボックスの設置台数は?

平均台数の計算方法がわからないので、何とも言えないところはありますので、次の戸数別の平均台数で確認します。

501戸以上の場合、平均41台ということで、仮に下限の501÷41という形で、何戸に1台設置されているか計算すると、101戸以上のマンションについて

・151~200戸:11.2戸

・201~300戸:16.1戸

・301~500戸:12.1戸

・501戸以上:12.2戸

という傾向が出ました。

301戸以上はタワー型も多いと想定されることから、現役世代が多いことや、宅配業者による再配達が不便であることから、宅配ボックスを充実させることでこれらを解消しているのかもしれません。

宅配ボックスの設置意向は?

約4分の1程度が、「設置したくない」「どちらともいえない」という回答でした。

世帯主の年齢を見ると、高年齢世代になるにつれて「設置したくない」「どちらともいえない」という傾向が顕著なようです。

建物・設備の維持管理の状況

建物や設備の維持管理の状況についてもデータがありますので、詳細を確認します。

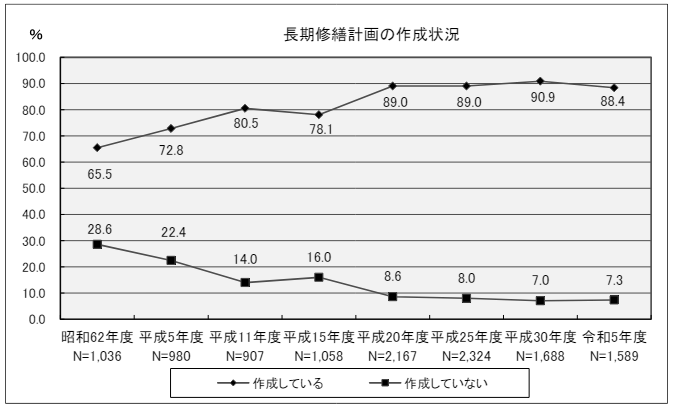

長期修繕計画の作成状況

まず、長期修繕計画の作成状況についてのデータです。

今回の調査はちょうどコロナ禍の時期と重なったこともあり、長期修繕計画の作成が遅れたのではとも想定されます。

国土交通省が、長期修繕計画の重要性を繰り返し言っているので、若干であっても減少しているのは、何か特殊要因がありそうです。

長期修繕計画の計画期間

国土交通省では、これまで25年以上としていた既存マンションの長期修繕計画期間を、新築マンションと同様、2回の大規模修繕工事を含む30年以上に変更したということを、令和3年9月の長期修繕計画作成ガイドラインで示しています。

・完成年次が新しくなるほど計画期間が長くなる傾向に

・計画期間30年以上の割合は、単棟型で75.9%、団地型で64.9%となっており、単棟型のほうが長い

・計画期間30年以上の割合は前回調査の60.0%から増加傾向

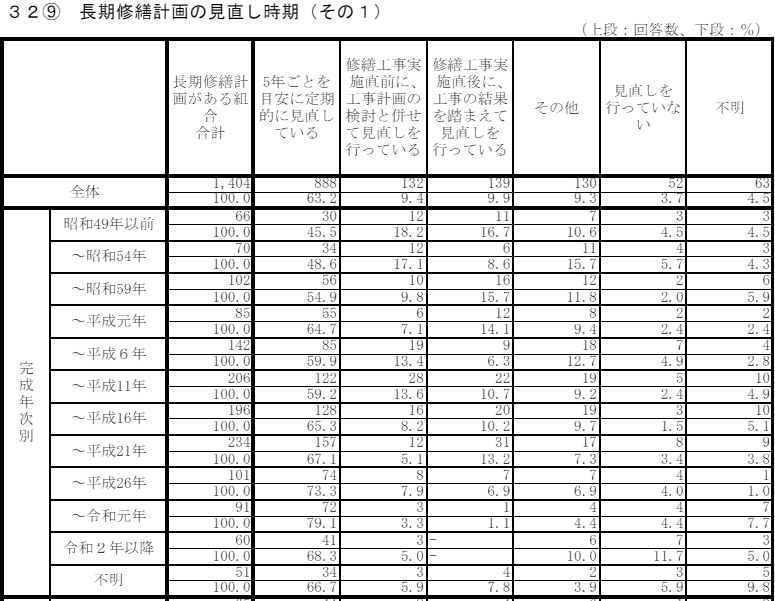

長期修繕計画の見直し時期

計画期間に加えて大切な、どのタイミングで見直しているかの傾向です。

・見直しを行っていないマンションの割合は 3.7%(前回 5.7%)

・「5年毎を目安に定期的に見直している」の割合は前回調査の 56.3%から増加

前回平成30年における同様の調査では、「5年毎を目安に定期的に見直している」が56.3%であったため、6.9ポイント上昇していることから、国交省が推奨する、5年の見直しが定着しつつあると考えられます。

対して、見直しは平成30年は「大規模修繕工事直前」が12.5%、「直後」が10.1%であったことから、直後に見直す傾向もあります。

5年サイクルに当てはまらない場合であっても、大規模修繕のタイミングで見直すことが計画における信ぴょう性を高めることができると考えられます。

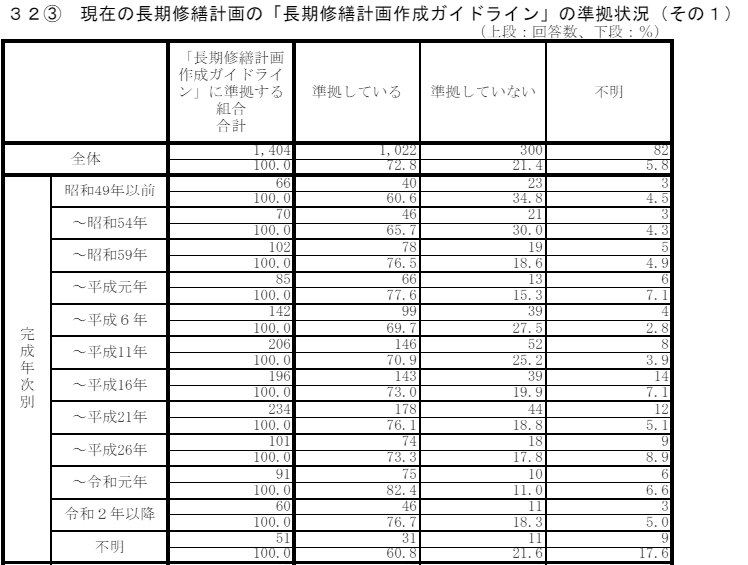

長期修繕計画作成ガイドラインの準拠状況(新規調査項目)

前述でも記載しましたが、長期修繕計画作成ガイドラインに準拠して計画されているかどうかの傾向になります。

・完成年次が新しくなるほど準拠している割合がやや高くなる傾向に

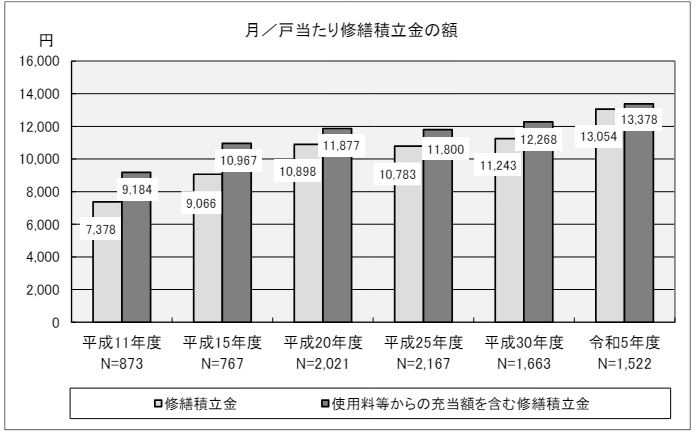

月/戸当たり修繕積立金

管理費でも同様の調査がありましたが、修繕積立金も以下のような傾向が出ています。

・形態別では、平均は、単棟型が13,300 円、団地型13,535 円

・駐車場使用料等からの充当額を除く月/戸当たり修繕積立金の額の平均は13,054 円

・形態別では、平均は、単棟型が13,041 円、団地型が12,923 円

駐車場使用料等からの充当額を含む月/戸当たり修繕積立金

※駐車場使用料等からの充当額を含む月/戸当たり修繕積立金データ

※駐車場使用料等からの充当額を含む月/戸当たり修繕積立金データの推移

駐車場使用料等からの充当額を除く月/戸当たり修繕積立金

各マンションの規約でどのような定めになっているかにもよりますが、標準管理規約では

第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)

は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

として記載があるので、直接修繕積立金に充てるのではなく、駐車場の管理のための費用に充てていると考えられます。

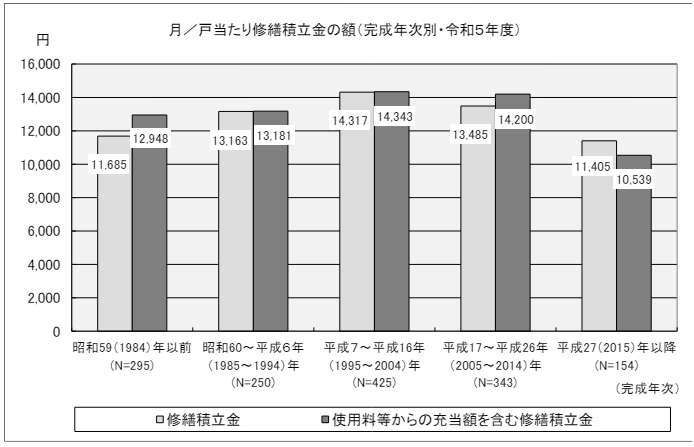

令和5年度における完成年次別の修繕積立金内訳

このグラフから、平成7~平成16年の竣工20~30年のマンションの修繕積立金の額が一番高いことが分かります。

竣工後の修繕積立金は低く設定されており、かつ平成17~平成26年が平成27年以降に比べて上がっていることから、段階的に単価を上げている(段階増額方式)傾向にあると考えられます。

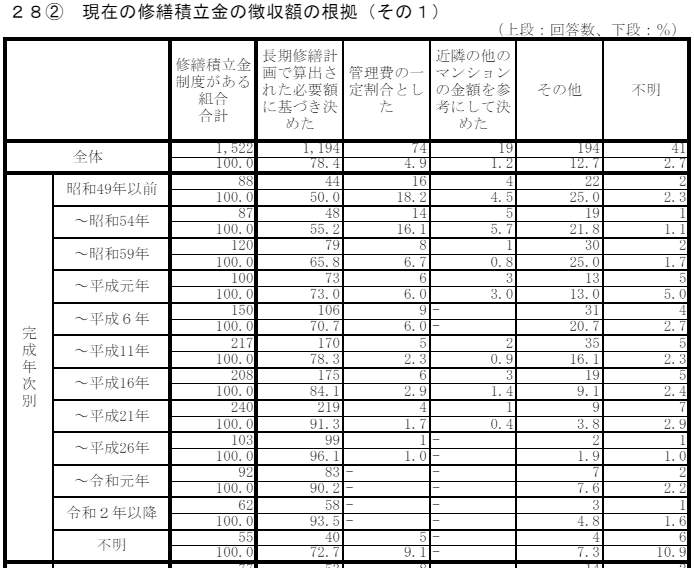

修繕積立金の額の決定方法

管理組合として、どのような基準で修繕積立金の額を決めているのか、傾向が分かるデータとなっています。

・修繕積立金制度がある管理組合のうち、計画期間25年以上の長期修繕計画に基づいて修繕積立金の額を設定している割合は62.4%(全体に対する割合は59.8%)

・単棟型と団地型を比較すると、単棟型が64.5%(全体に対する割合は 61.8%)、団地型が58.4%(全体に対する割合は55.5%)で、単棟型が高い

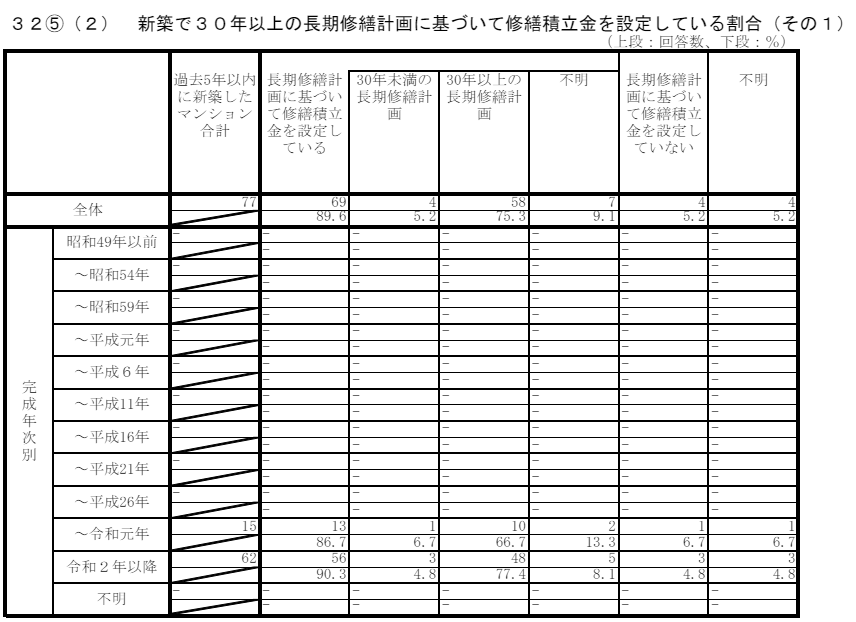

・過去5年以内に新築したマンションで、計画期間30年以上の長期修繕計画に基づいて修繕積立金の額を設定している割合は 75.3%で、前回調査の43.3%から増加

修繕積立金は、長期修繕計画と連動した形で決めているマンションが前回比で多くなっているようです。

当該調査期間の途中の令和3年9月で、長期修繕計画作成ガイドラインにおいて既存マンションも25年→30年の計画が必要と変更になったため、25年と30年の双方のデータがあるようです。

30年の割合が前回比大幅に増加したのは、このガイドラインの修正の影響もあると考えられます。

30年以上も含んだ25年以上の計画を立てているマンションが調査年度毎に増加しており、長期的な計画を持って修繕計画を検討する意識が高まっていると考えられます。

現在の修繕積立金の積立方式

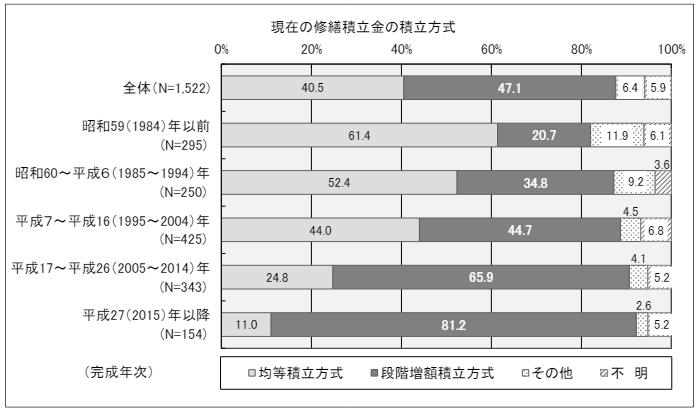

前述の令和5年度における完成年次別の修繕積立金内訳でも紹介しましたが、傾向としては、新しいマンションと経年マンションでは傾向が違っています。

・完成年次別にみると、完成年次の新しいマンションほど段階増額積立方式となっている割合が大きい

このグラフを見ると、初期設定では相変わらず修繕積立金が低めに設定されていることが想定できます。

マンションの将来を早期から考える意味でも、国交省が推奨する均等積立方式に移行すべく、分譲時の修繕積立金額の適正化が望まれます。

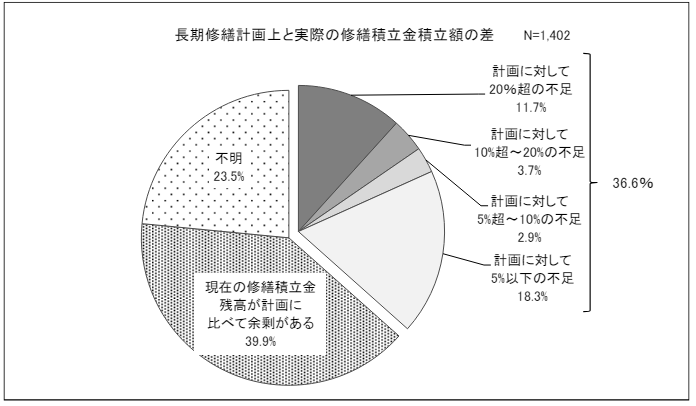

修繕積立金の積立状況

現在の修繕積立金の状況として、計画と現状が乖離しており、不足が顕著になっている傾向にあるようです。

・不足がある割合が20%超のマンションが11.7%

余剰があるマンション、不足のマンションともに4割弱ある傾向ですが、「不明」と回答した2割強のマンションはそれすらわからないということでしょうか。

現状の長期修繕計画に対して、修繕積立金の積立額がマイナスにならないように、計画性をもった管理組合運営が求められます。

大規模な計画修繕工事の実施状況

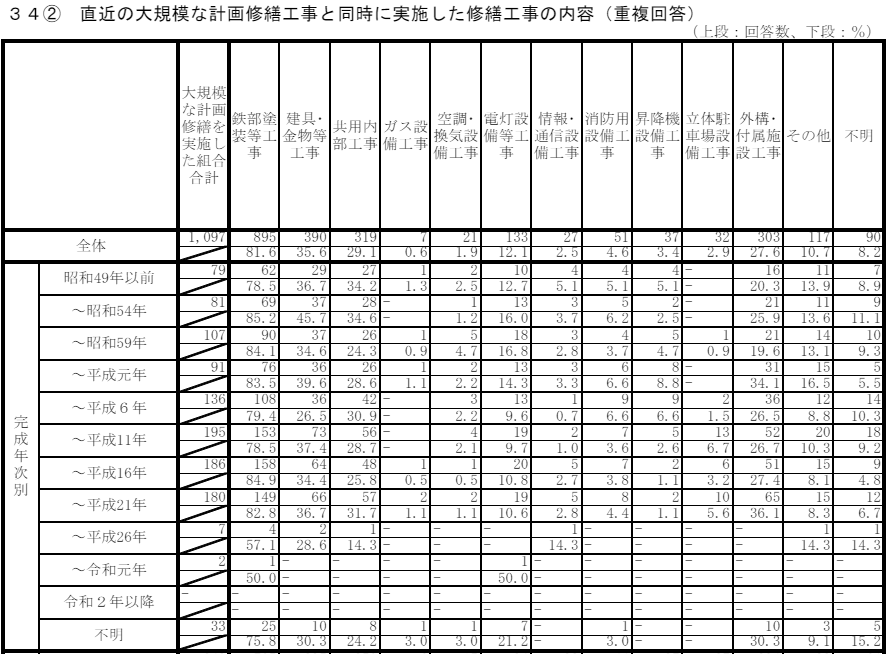

そして、どのような工事をやっているのか、具体的なデータも出ています。

・直近の大規模な計画修繕工事と同時に実施した修繕工事の内容として、「鉄部塗装等工事」が81.6%と最も多く、次いで「建具・金物等工事」が35.6%、「共用内部工事」が29.1%

大規模修繕工事として、本来実施すべき工事を中心に上位に入っている形です。

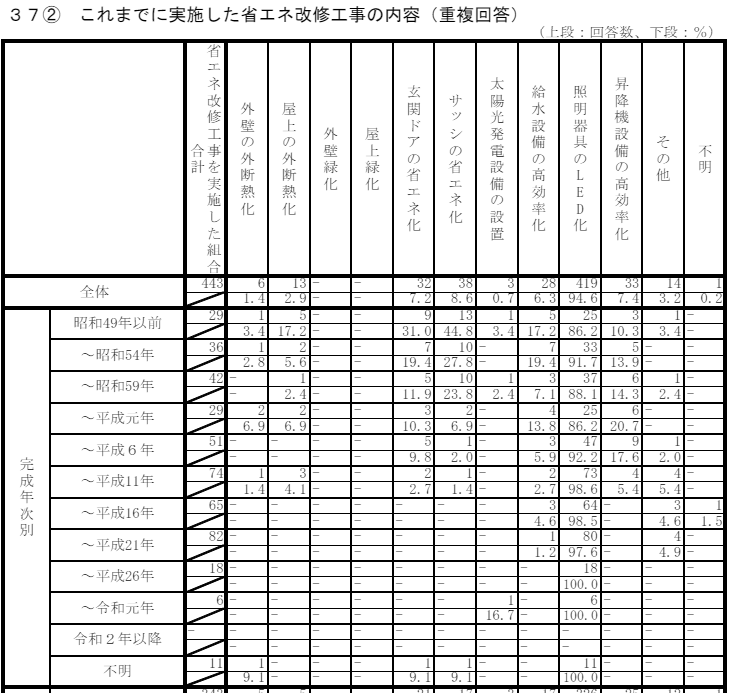

省エネ改修工事の検討・実施状況(新規調査項目)

実施しているところがまだ少ない省エネ改修の傾向についてです。

・省エネ改修工事を実施した経験のない管理組合のうち、省エネ改修工事の実施を「検討したことはない」が56.4%

比較的新しいマンションは既に省エネ対策が施されているため、検討に当たらない所も多いでしょう。

一方で、高経年マンションは、検討したものの、実施できなかった割合が一定数あり、工事金額の問題等なんらかの要因がありそうです。

大半がLED化工事であり、それ以外は全体的には非常に少なくなっています。

ただ、高経年マンションを中心に、サッシや玄関ドアの省エネ化(交換工事)を実施している傾向にあります。

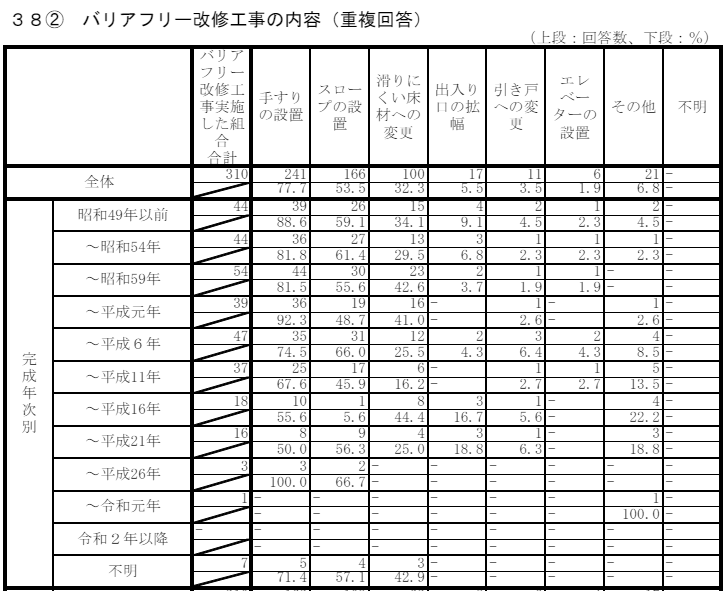

バリアフリー改修工事の実施状況(新規調査項目)

今回の新たな調査として、バリアフリー改修工事についても調査結果が出ています。

・実施したバリアフリー改修工事の内容として、「手すりの設置」が77.7%で最も多く、次いで「スロープの設置」が53.5%、「滑りにくい床材への変更」が32.3%

特に、手すりとスロープの設置は標準装備のマンション以外は実施される傾向です。

エレベーターを新たに設置する所もあるようでした。

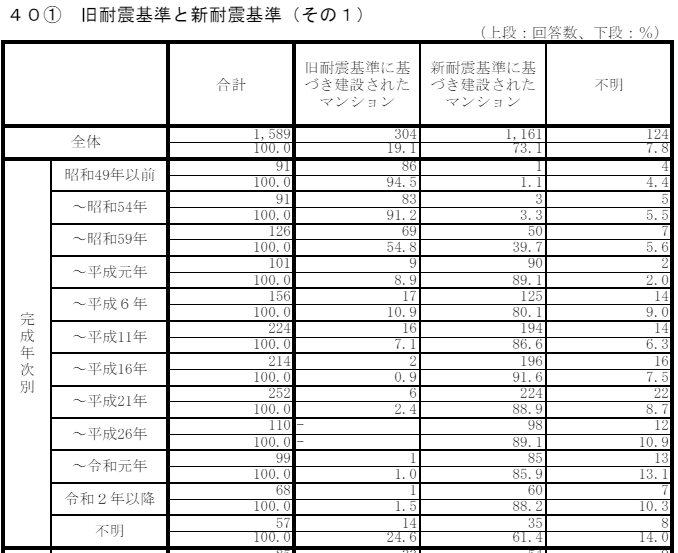

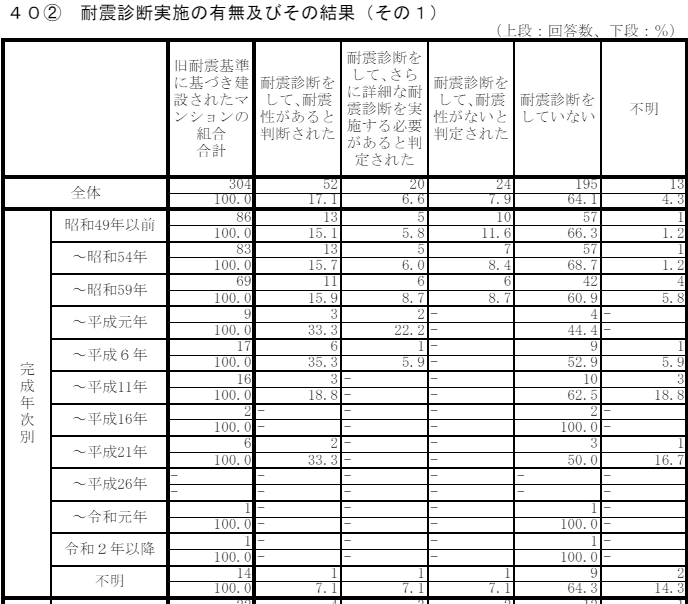

耐震診断・耐震改修の実施状況

こちらの耐震改修に関する傾向についてです。

旧耐震基準と新耐震基準のマンションはどれぐらいか?

改修実施状況の前に、回答マンションにおける旧耐震と新耐震の数を見ると、

旧耐震マンションは19.1%、新耐震マンションは73.1%、不明が7.8%です。

なかでも、昭和54年以前の明らかに旧耐震と考えられる9件を加味すると、

新耐震マンション:80.3%

と、おおむね2:8の割合であることが分かります。

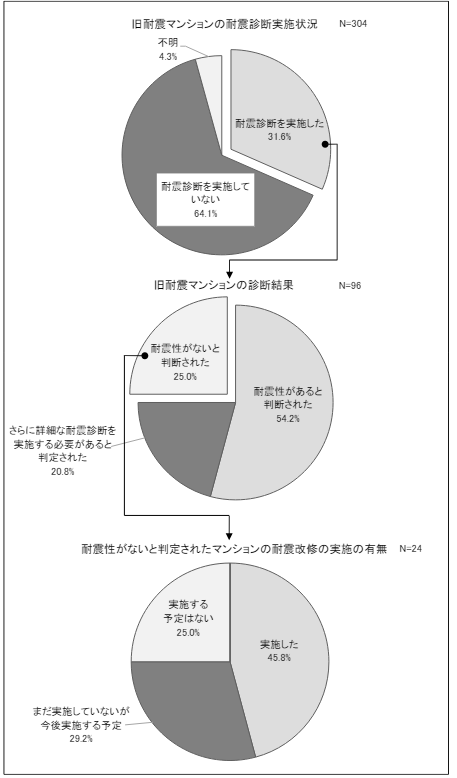

耐震診断、耐震改修の実施状況は?

続いて、診断や改修の調査についてです。

・「耐震性がないと判断された」マンションのうち、耐震改修を「実施した」割合は45.8%、「まだ実施していないが今後実施する予定」が29.2%、「耐震改修を実施する予定はない」が25.0%

旧耐震基準は、昭和56(1981)年5月31日までに着工したマンションであるため、少なくとも平成元年以降に「旧耐震基準に基づき建設されたマンションの合計」の中に数値が入っていることはデータとしておかしいのではと感じます。

管理組合として、旧耐震か、新耐震かわからない住戸があるということでしょう。

そのため、前述した「旧耐震:新耐震」の比率ももう少し新耐震に寄るのではないかと考えられます。

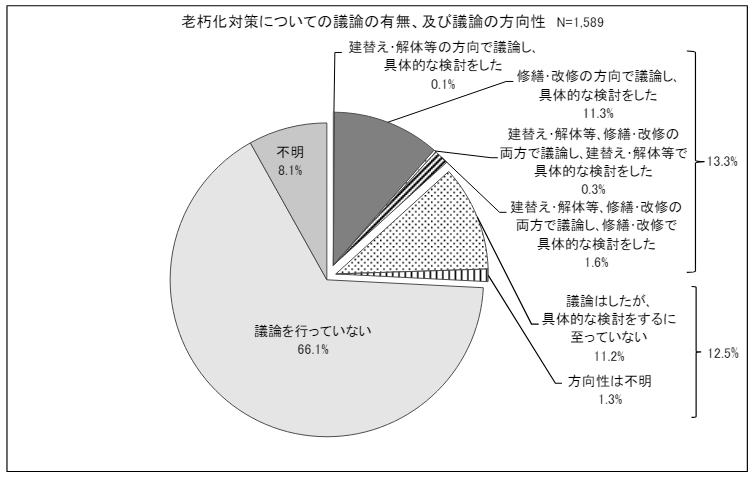

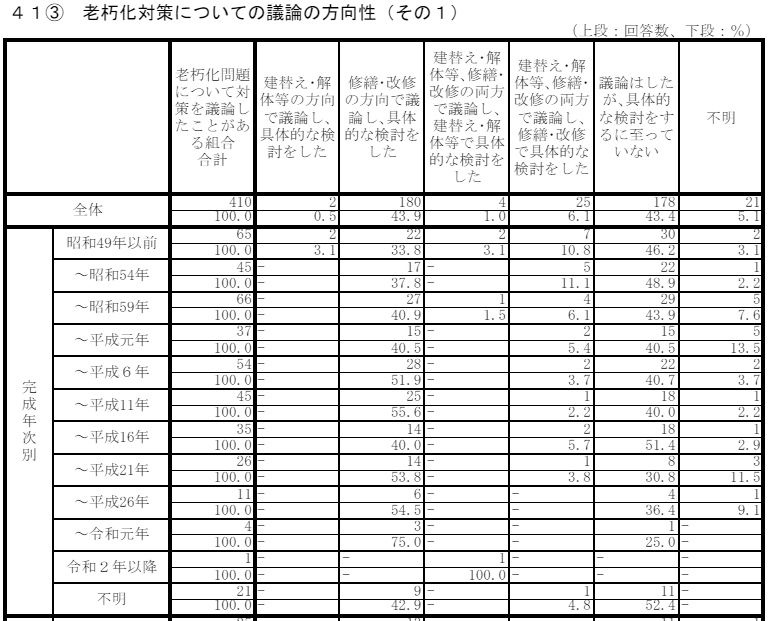

マンションの老朽化問題についての対策

今後大きな課題となってくる、マンションの老朽化問題に対する対策の傾向です。

・議論を行った管理組合のうち、建替え・解体等又は修繕・改修の方向性が出た管理組合は51.5%の一方、議論は行ったが方向性が出ていない管理組合は43.4%

建替えを含めて検討した割合はわずか7%強という結果でした。

高経年マンションであっても、建替えが現実的ではない現状があると考えられます。

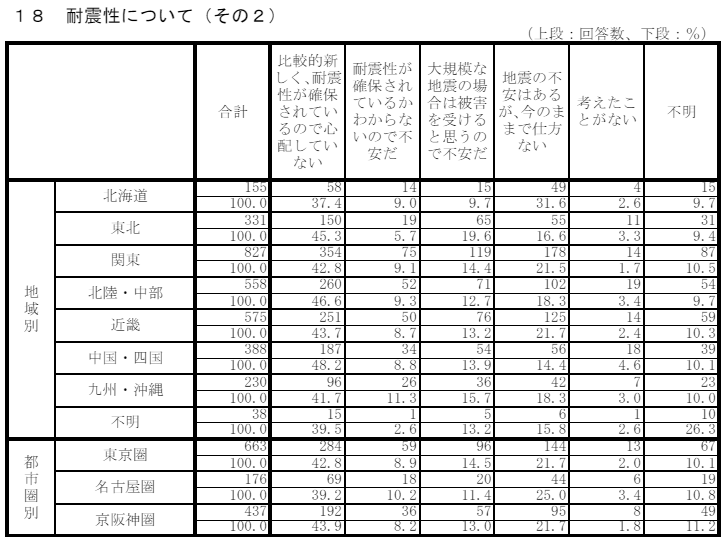

耐震性についての考え

・「大規模な地震の場合は被害を受けると思うので不安だ」が14.2%、「耐震性が確保されているかわからないので不安だ」が8.7%

また、データ詳細で、地域性も確認していきます。

「大規模地震を受けると思うと不安」と思っているのが東北に多いことや、「今のままで仕方がない」が北海道に多いことが傾向としてありました。

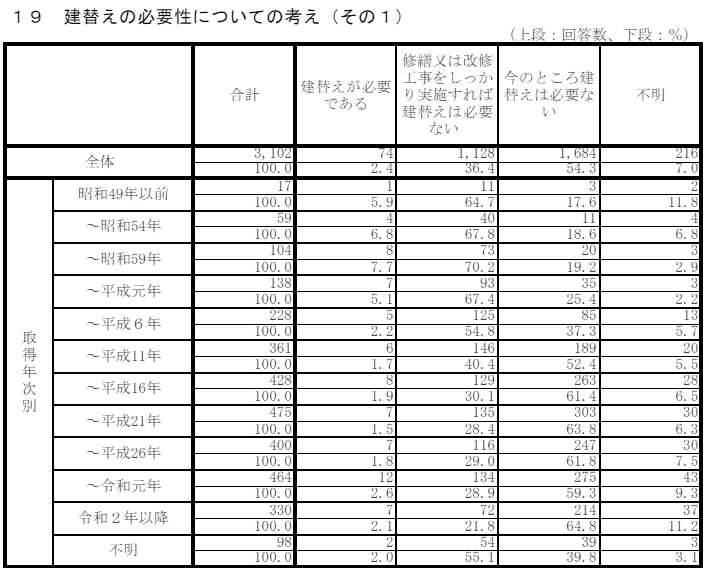

建替えの必要性について

・一方、「修繕工事又は改修工事さえしっかり実施すれば建替えは必要ない」が36.4%、「今のところ建替えは必要ない」が54.3%

ほとんどのマンションで、建替えが必要ないとの見解があるようです。

一方で、令和2年以降のマンションでも、7件ほど建替えが必要であると回答しているのが印象的でした。

管理組合運営等の状況

具体的に管理組合として対応すべき事項として、組合運営があります。

運営にはそれぞれ対応事項がありますが、どれぐらいのマンションで対応しているのか、定量的なデータとして具体的に確認してみます。

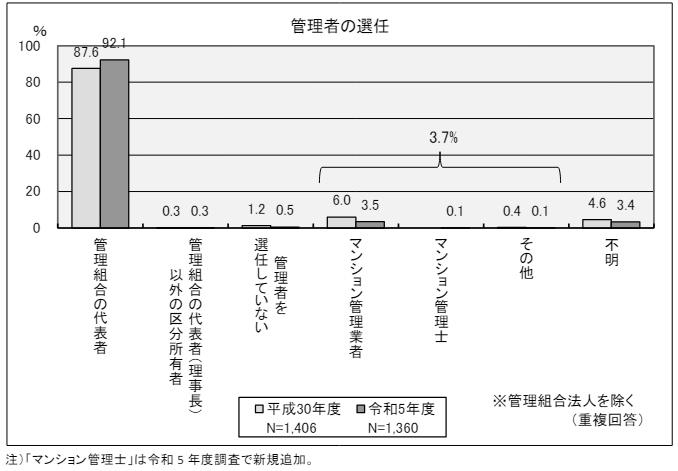

管理者・監事の選任

まず、管理組合の管理者(理事長)と監事の専任についてです。

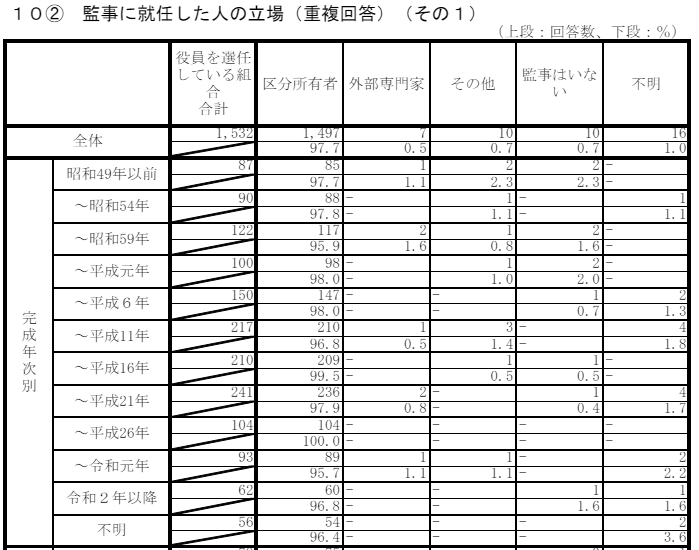

・監事の選任状況は、97.7%が区分所有者であり、区分所有者以外の第三者が監事となっているマンションは1.1%

管理組合以外の管理者である、いわゆる第三者管理者は、平成30年度は6.4%であったことを考えると、確かに、減少している傾向にあります。

明確な理由はわかりませんが、当該アンケート調査に回答している管理組合は、比較的自分達で管理組合運営を実施している傾向にあるのかと考えられます。

また、監事については以下のようなデータとなっています。

管理者同様、おおむね区分所有者が監事に就任している傾向にあります。

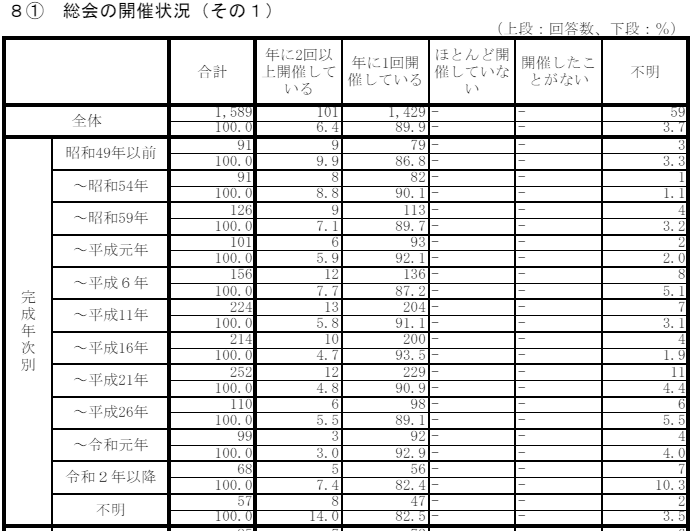

総会の開催状況

総会への出席状況

・一方、直近の通常総会への区分所有者(委任状及び議決権行使書提出者を除く)の出席割合の平均は24.6%であり、総戸数規模が大きくなるほど低い

・単棟型と団地型を比較すると、単棟型が26.0%、団地型が17.5%

.png)

高経年マンションほど、委任状・議決権行使を含めた出席率はよくなります。

.png)

総会決議の方法(議決権行使書・委任状)(新規調査項目)

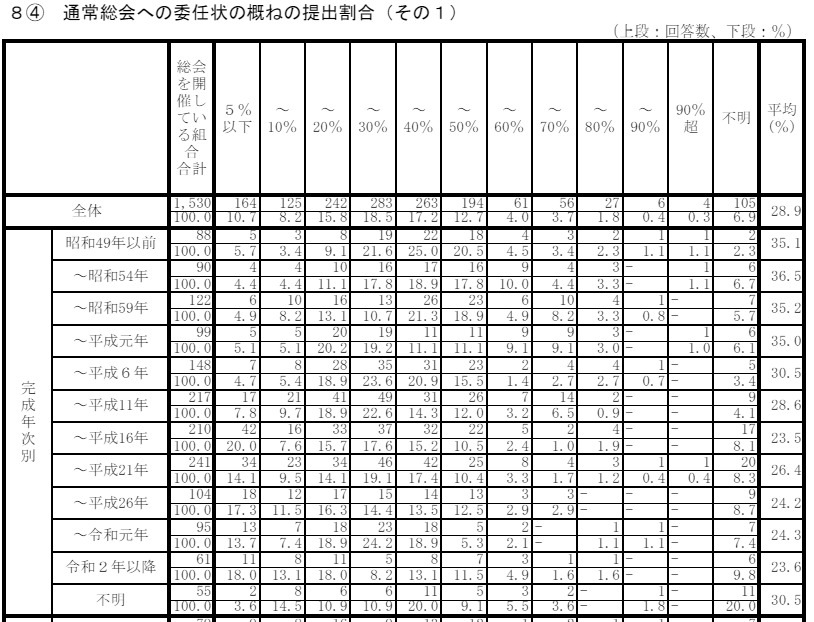

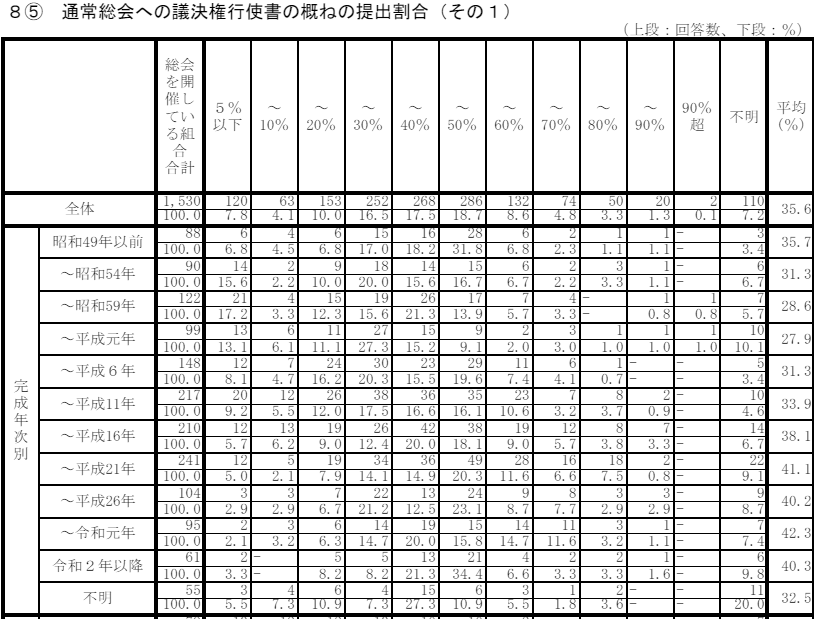

・委任状の提出割合の平均が28.9%

・議決権行使書の提出割合の平均が35.6%

議長や特定の区分所有者に決議を委任する等により、委任状を提出している割合は、年次によって特段傾向が見られませんでした。

また、区分所有者自ら議案の賛否を提出する議決権行使書については、委任状よりも多い割合でしたが、委任状同様に年次別での傾向はみられませんでした。

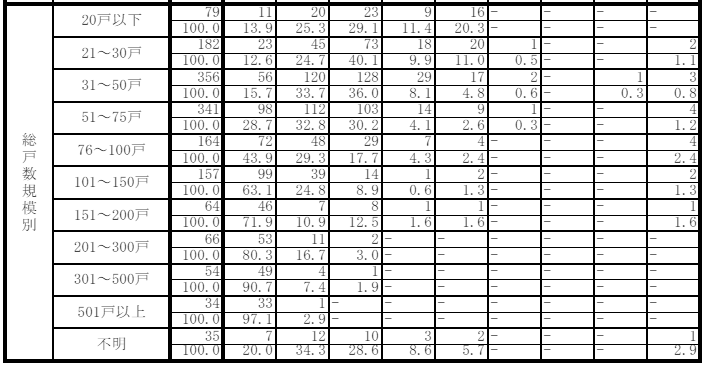

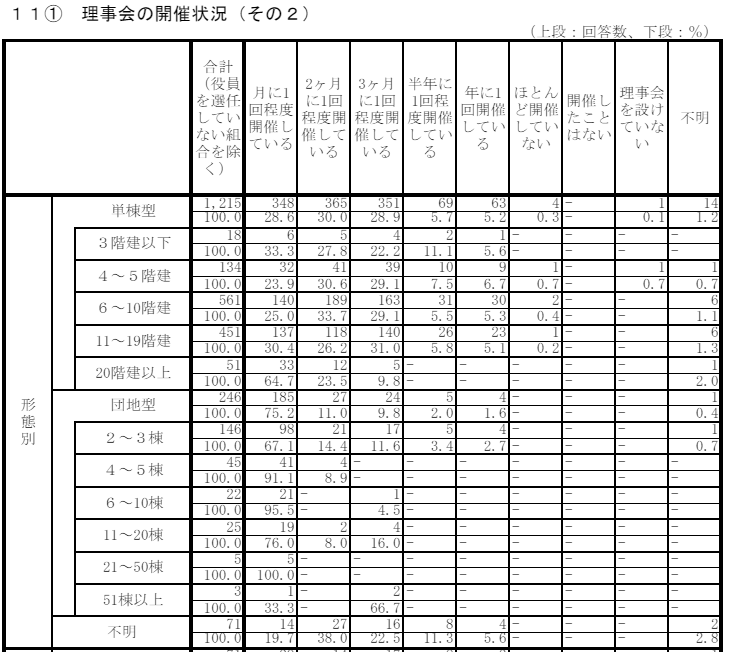

理事会の開催状況

理事会の開催状況については、データから傾向がみられました。

・「月に1回程度開催している」の割合は、完成年次が古くなるほど、また、総戸数規模が大きくなるほど高くなる傾向に

・単棟型と団地型を比較すると、「月に1回程度開催している」の割合は、単棟型が28.6%、団地型が75.2%

データからも、比較的古いマンションを中心に毎月開催しています。

戸数的にも、総戸数が多いマンションを中心に毎月開催が多くなっています。

さらに団地型は4分の3以上が毎月開催と回答しています。

単棟型で20階以上のタワーマンションも同様に毎月開催が多いようです。

区分所有者が多い団地型やタワー型は、共用部分や区分所有者に関する事項が多くなります。

そのため、理事会における確認・決議事項が多くなるため、自然と回数も多くなるのでしょう。

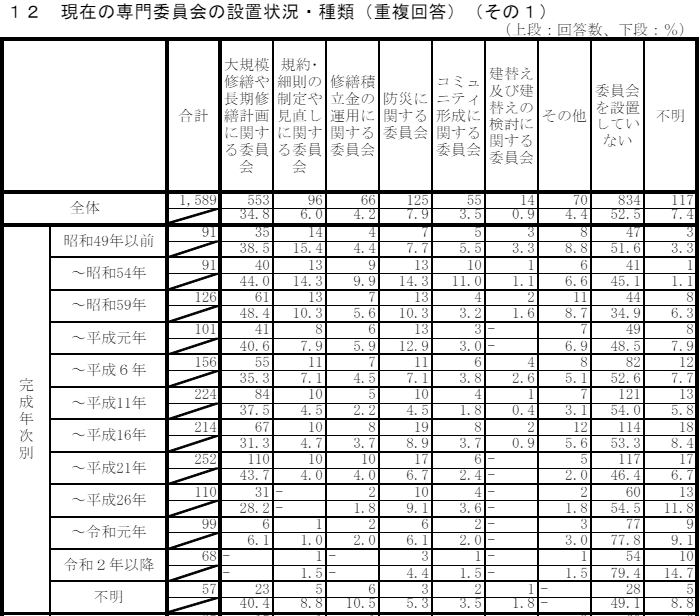

専門委員会の設置状況

理事会の諮問委員会的な位置づけの、専門委員会の設置状況についてです。

・設置している専門委員会の種類については、「大規模修繕や長期修繕計画に関する委員会」

が86.7%と最も多く、次いで「防災に関する委員会」が19.6%、「規約・細則の制定や見直しに関する委員会」が15.0%

・単棟型と団地型を比較すると、団地型は、単棟型に比べ各専門委員会の設置率が高い傾向

専門委員会を設置していないのが、年次別が新しいとさらに多くなっています。

代表的な修繕委員会は、大規模修繕工事の実施の前に組成されるため、新しいマンションはまだその必要性がないとの考え方でしょう。

一方で高経年マンションの中でも委員会組成していない割合が高く、理事会でその役割を担っているとも考えられます。

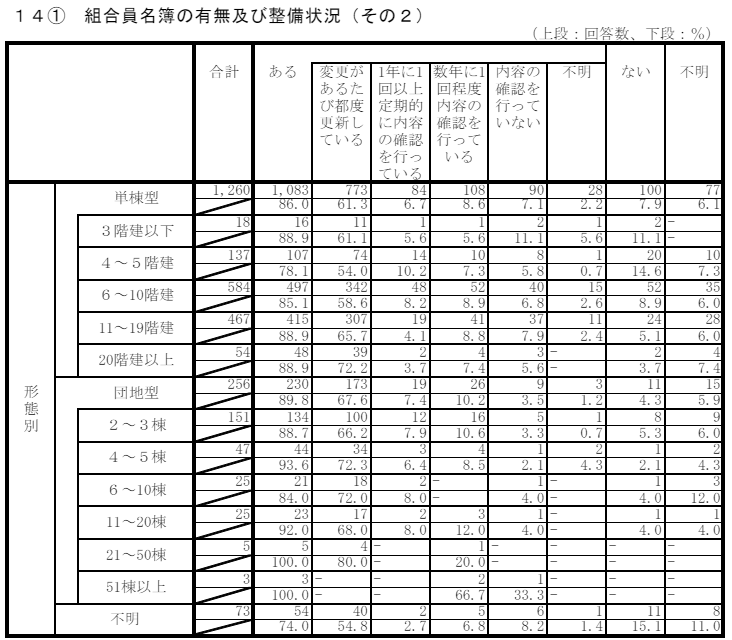

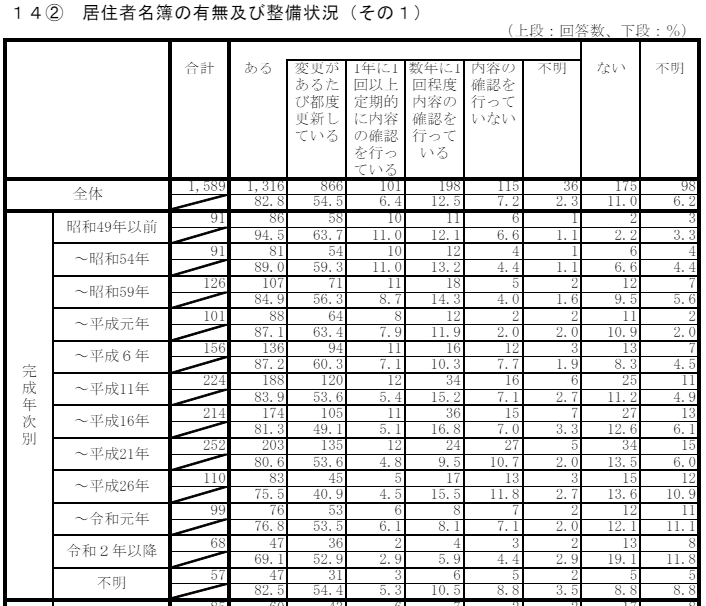

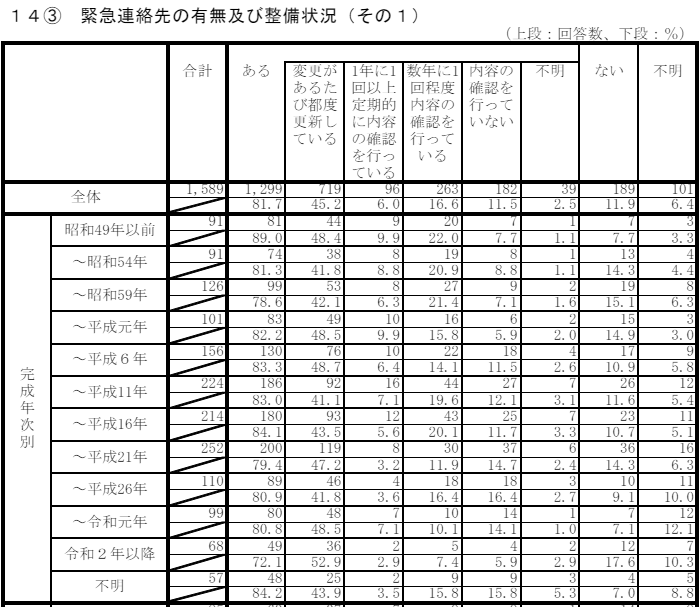

組合員名簿等の作成及び閲覧状況

災害等に備えて必要とされている組合員名簿等の状況です。

・居住者名簿は82.8%の管理組合が整備し「変更があるたび都度更新している」または「1年に 1 回以上定期的に内容の確認を行っている」が 60.9%

・緊急連絡先は 81.7%の管理組合が整備し、変更があるたび都度更新している」または「1年に 1 回以上定期的に内容の確認を行っている」が 51.3%

・一方、組合員名簿、居住者名簿、緊急連絡先ともに、総戸数規模が小さいほど整備していない割合が高くなる傾向に

・組合員名簿の閲覧については、「閲覧理由が妥当な場合は閲覧できる」が37.1%「請求があれば閲覧できる」が16.9%、「配布しているので閲覧の必要がない」が3.0%で、合計57.0%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制

・一方、閲覧を認めていない管理組合は38.2%

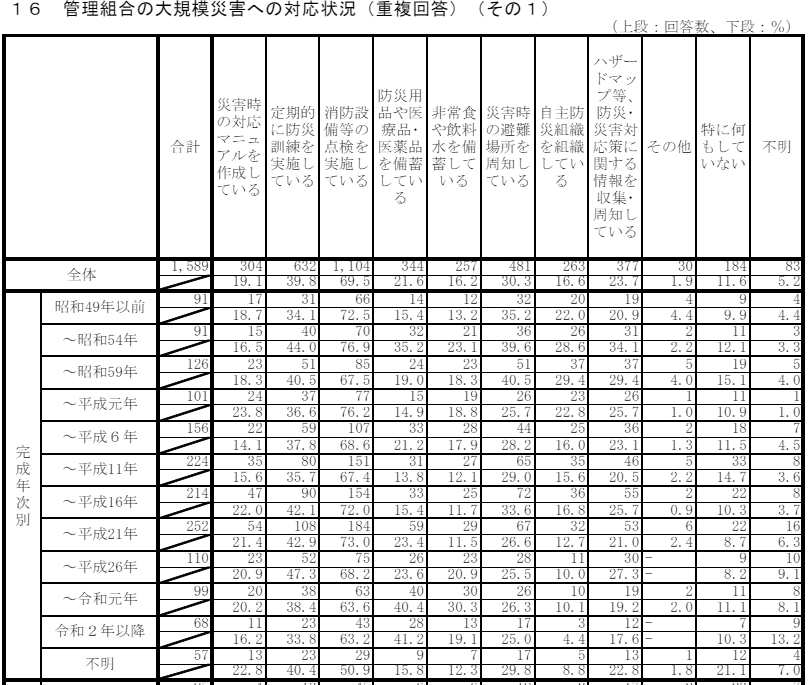

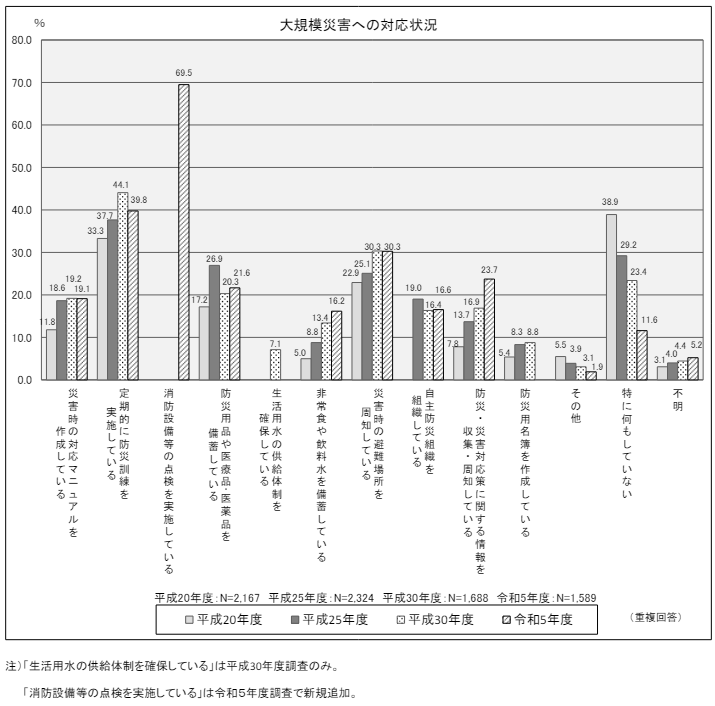

大規模災害への対応状況

来てしまった時の備えとしての、大規模災害への対応状況です。

・総戸数規模が大きくなるほど何らかの対応策を実施している割合が高くなる傾向に

防災訓練を4割程度の管理組合で実施している状況です。

ただ、消防設備点検は義務のものもあるため、基本的には多くの管理組合で実施されているかと考えられますが、回答が7割程度なのは、法定点検ではなく、自主的に点検しているかどうかの回答とも捉えられます。

また、調査年度ごとに可視化したデータもあります。

平成30年度と令和5年度を比較すると、令和5年度で「防災・災害対応策に関する情報を収集・周知している」と回答した管理組合は、平成30年度よりも7%近く増加しています。

また、令和5年度で「特に何もしていない」と回答した管理組合は11.6%であり、平成30年度よりも12%近く減少しており、災害に備えている管理組合が多い傾向にあります。

専門家の活用状況

標準管理規約等でも記載されている、専門家の活用ですが、まだ半数に満たない程度です。

・「マンション管理士」と「管理業務主任者」がいずれも 13.8%

・専門家の活用内容については、「単発のコンサルティング業務」が 65.2%と最も多く、次いで「顧問契約」が 22.2%、「管理者・理事長への就任」が 2.9%

士業を中心に、専門家として挙がってきていますが、まだまだマンション管理士も道半ばという感じです。

外部役員である、いわゆる第三者管理者はまだ少数であり、困ったときの単発のコンサルティングが専門家の活用として多くなっています。

継続的に活用するにはコストとして重いことや、外部専門家の専任理由を考えても、単発活用以外の通常の管理組合運営では必要としないなどが考えられそうです。

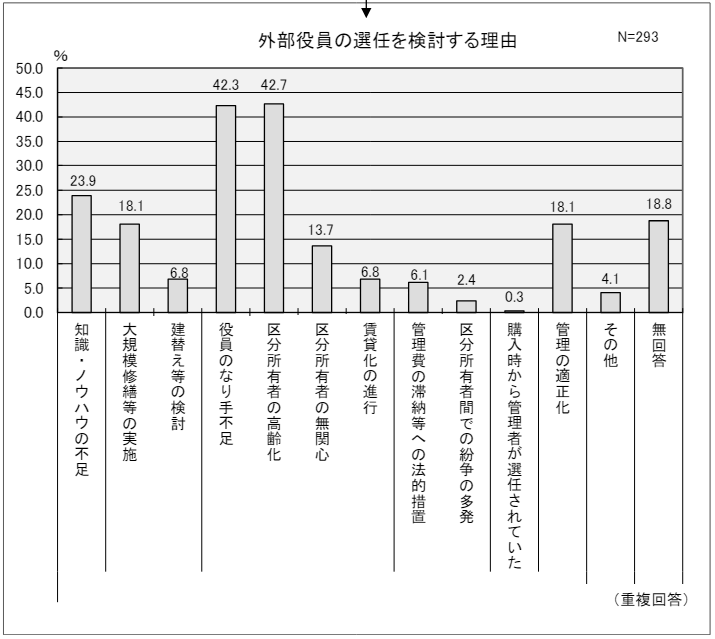

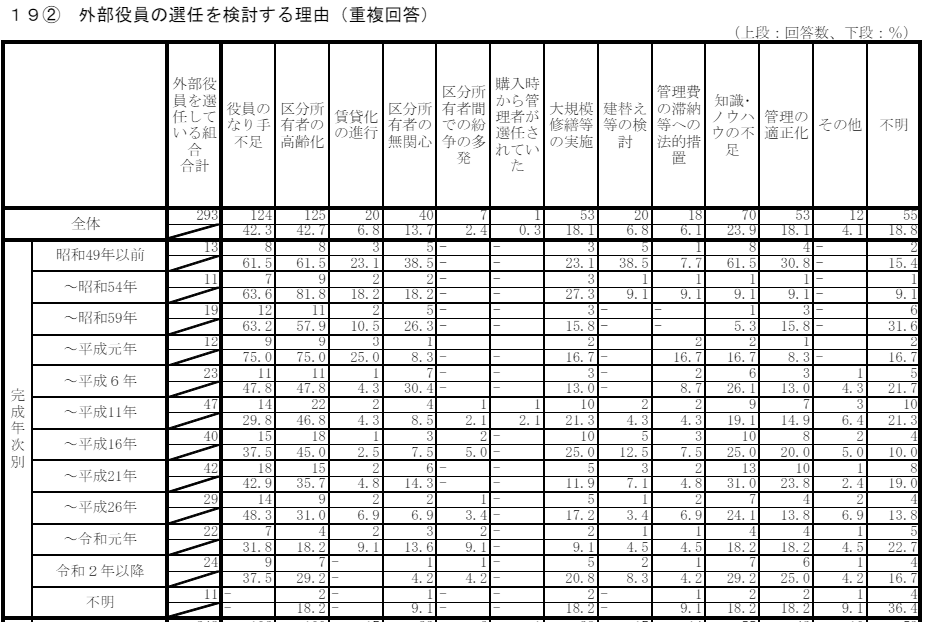

外部役員を選任する理由

・検討理由は、区分所有者の高齢化が42.7%と最も多く、次いで役員のなり手不足が42.3%

区分所有者の高齢化と役員のなり手不足によって、外部役員に頼るという傾向がありますが、高齢化によって、若い現役世代に役員が集中し、結果的になり手不足が促進するという悪循環になっていることが考えられます。

完成年次別でみてみると、高経年マンションほど「高齢化」「なり手不足」が顕著です。

一方で、築年数が浅いマンションほどその傾向は減少していますが、サンプル数がさほど多くないため、何とも言えない所も少なからずあります。

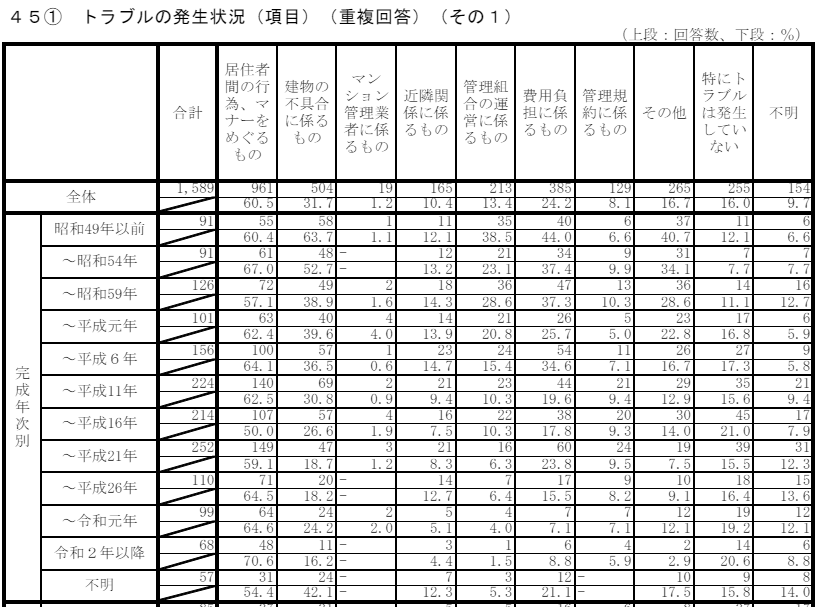

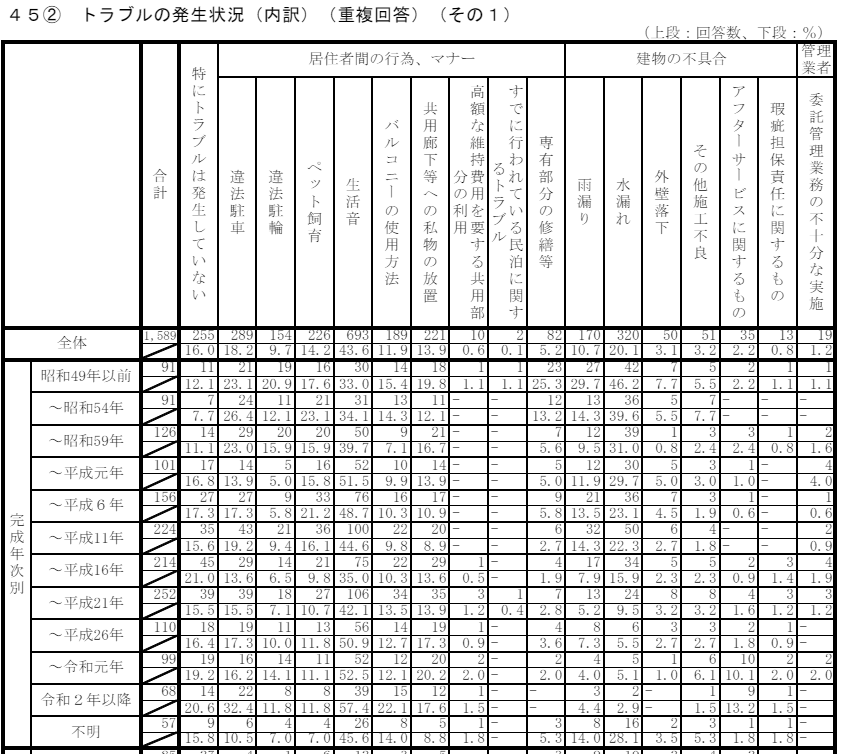

トラブル(過去1年間)の発生状況

管理組合で必ず発生するトラブルの傾向です。

・一方、「特にトラブルは発生していない」が16.0%

・単棟型と団地型を比較すると、団地型は、単棟型に比べ各トラブルの発生率が高い

・「居住者間の行為、マナーをめぐるもの」の具体的内容については、「生活音」が43.6%と最も多く、次いで「違法駐車」が18.2%、「ペット飼育」が14.2%

・「建物の不具合に係るもの」の具体的内容については、「水漏れ」が 20.1%と最も多く、次いで「雨漏り」が 10.7%

・「費用負担に係るもの」の具体的内容は、「管理費等の滞納」が 20.2%

調査年度ごとのトラブルの発生状況

調査年度ごとにみたトラブルの発生状況では、どの年においても、居住者間のマナーと、建物の不具合が多くを占めています。

また、「特にトラブルなし」が減ってきており、「トラブルが何らか発生している」状況に管理組合が置かれていると考えられます。

完成年度ごとのトラブルの発生状況

完成年次ごとにトラブルの発生状況を見ると、マナーの割合は一貫して高く、建物の不具合は高経年マンションほど多い傾向にあります。

トラブルの内訳

具体的なトラブルの内訳は以下の通りです。

とりわけ居住者間の行為、マナーについては

・築浅マンションに多い:「生活音」「バルコニーの使用方法」

という傾向が見られました。

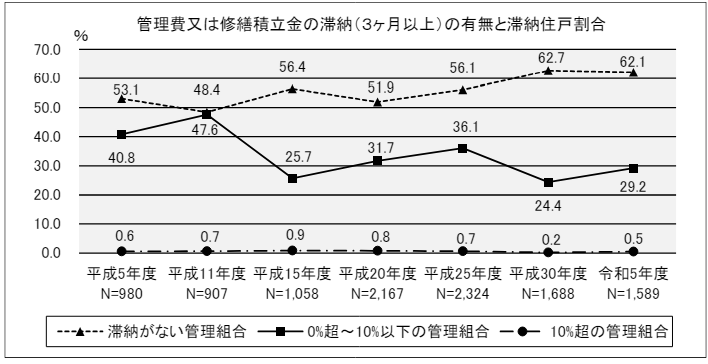

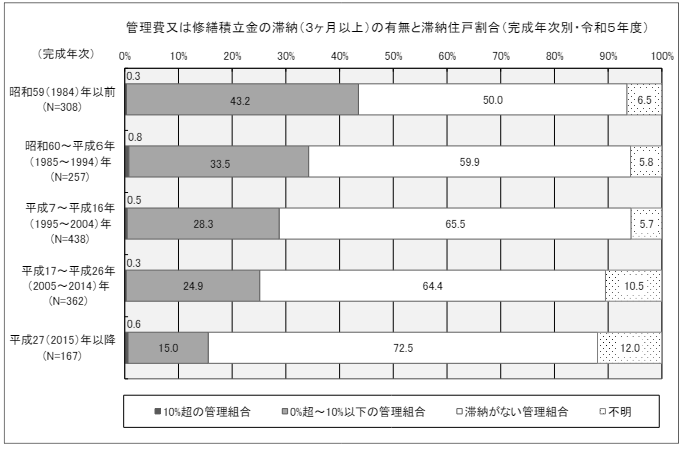

管理費等の滞納状況

・完成年次別では、築年数が古いマンションの方が割合は高くなる傾向

滞納していないマンションは、平成5年から徐々に増加傾向にありますが、平成30年→令和5年はやや減少しました。

コロナ禍でやや支払いが厳しくなった組合員がいたことも想定されます。

また、滞納について昭和59年以前では、半数近くが何らかの滞納問題がある状況になっています。

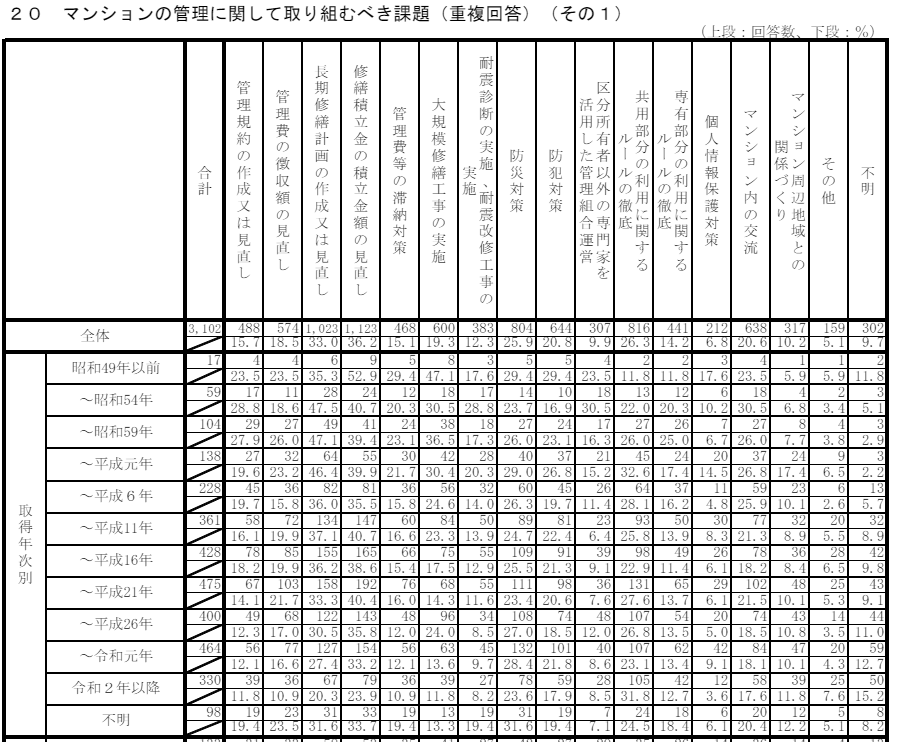

管理に関して取り組むべき課題

・取得時期が古くなるほど「管理規約の作成又は見直し」、「長期修繕計画の作成又は見直し」、「長期修繕計画の作成又は見直し」、「管理費等の滞納対策」、「耐震診断の実施、耐震改修工事の実施」、「区分所有者以外の専門家を活用した管理組合運営」の割合が高くなる傾向

高経年マンションが、修繕積立金や大規模修繕等の修繕に関する課題を抱えているのに対し、築浅のマンションは、共用部分の利用ルールや防災対策等、ソフト面に関する課題を抱えている傾向です。

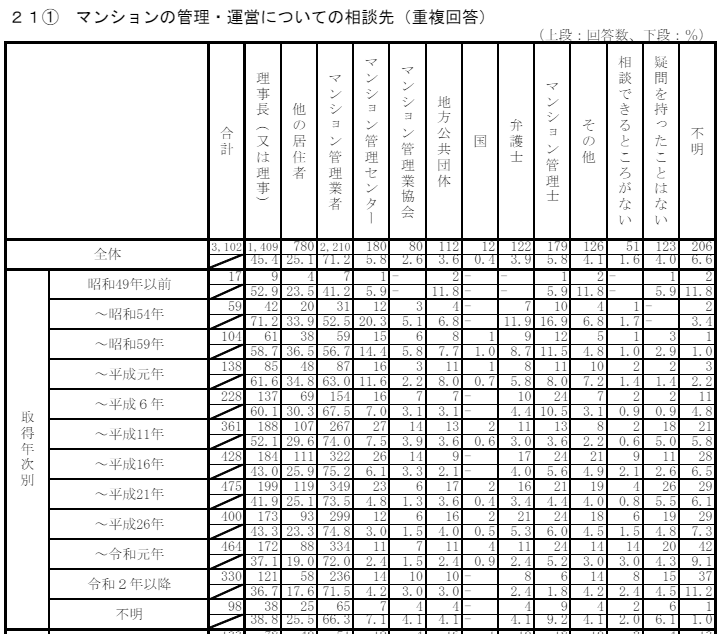

マンションの管理・運営に疑問を持ったときの相談先

取得年次別(区分所有者として住んだ年次)が古いほど、理事長であり、新しいほど管理会社という傾向が出ています。

長く住んでいると、マンション管理のノウハウもそれなりに蓄積され、理事長も頼り甲斐がある人が就任している傾向にあるのでしょう。

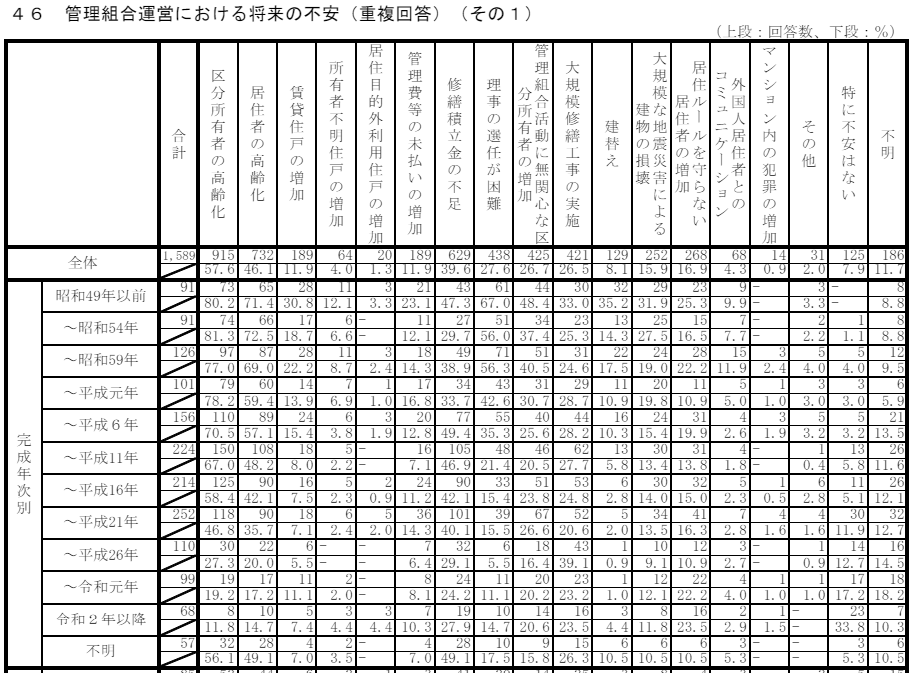

管理組合運営における将来への不安

築浅のマンションは、特に不安はないという割合が多いのに対して、高経年マンションは高齢化や理事の選任、修繕積立金など、あらゆる不安の中にある傾向があります。

とりわけ高経年マンションは、今後自分達では解決できない課題も多くなってくると想定され、自治体等の支援がますます必要になってくると考えられます。

マンション総合調査でマンションの現状と今後打つべき対策が分かる

非常に長くなりましたが、マンション総合調査の全体を確認しました。

新築のマンションもいつかは高経年マンションになり、そのマンションが抱える課題と同じ課題を将来抱えることになります。

早期に課題をキャッチアップしつつ、将来に備えた対策として手を打っていくことが非常に重要といえるでしょう。

コメント