街を歩いていると、庭の雑草が生い茂り、雨戸が閉まっている、誰も住んでいないような住戸をよく見かけるようになっていませんか。

戸建てだけではなく、マンションにおいても、空き住戸が増えてきています。

今回はマンションで増えてきている空き住戸に対する、管理組合として考えておくべき対策について解説します。

マンションの空き住戸に対する管理組合の対策は?【是非強化したい】

今回紹介する内容は以下の通りとなります。

・マンションにおいて空き家があるとどのような問題が発生するか?

・マンションにおける空き家対策は?

空き家がどんどん増えている現状、自治体においても対策が急がれます。

全国空き家数900万戸空き家率全国一 和歌山県の対策とは?【Bizスクエア】| TBS NEWS DIG

こちらは使いやすい戸建ての空き家の対策ですが、各自治体においても、空き家を放置しないように有効活用する手段を、地元企業とともに模索しているようです。

2043年には住宅の4分の1が空き家になるというデータもあります。

今回のブログはマンションの住戸が中心ですが、データとしては戸建ても含めたものになっているので、戸建てを含めた空き家の観点から紹介します。

戸建て、マンションを含めた空き家の現状は?

上記のYouTube動画でも出てきますが、空き家の現状を確認してみます。

空き家の件数は?

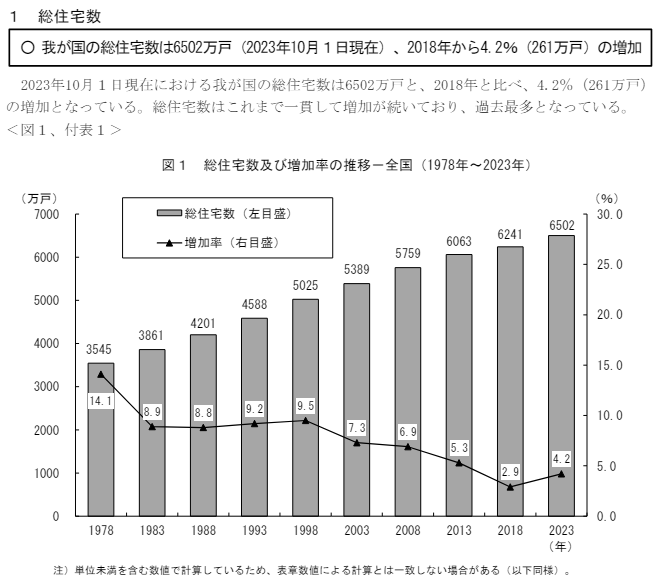

総務省による、

「令和5年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)結果」

によると、

・2018年から4.2%(261万戸)の増加

とのことです。

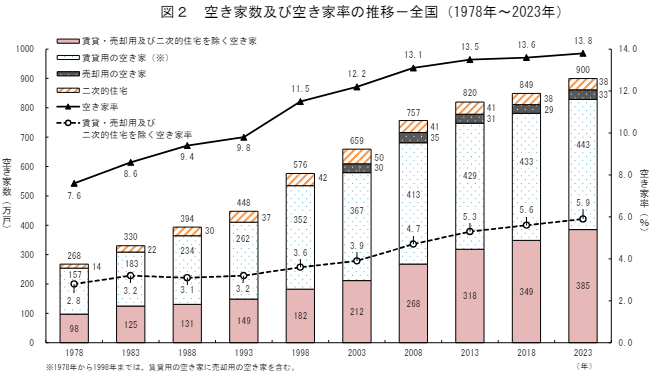

また、空き家についても右肩上がりで増加しており、

・賃貸・売却用や二次的住宅(別荘など)を除く空き家が37万戸の増加

とのことです。

空き家数の推移をみると、これまで一貫して増加が続いており、1993年から2023年までの30年間で約2倍となっています。

住宅戸数も増えている一方で、空き家も増えているということで、住宅に関して新陳代謝が進んでいない現状がわかります。

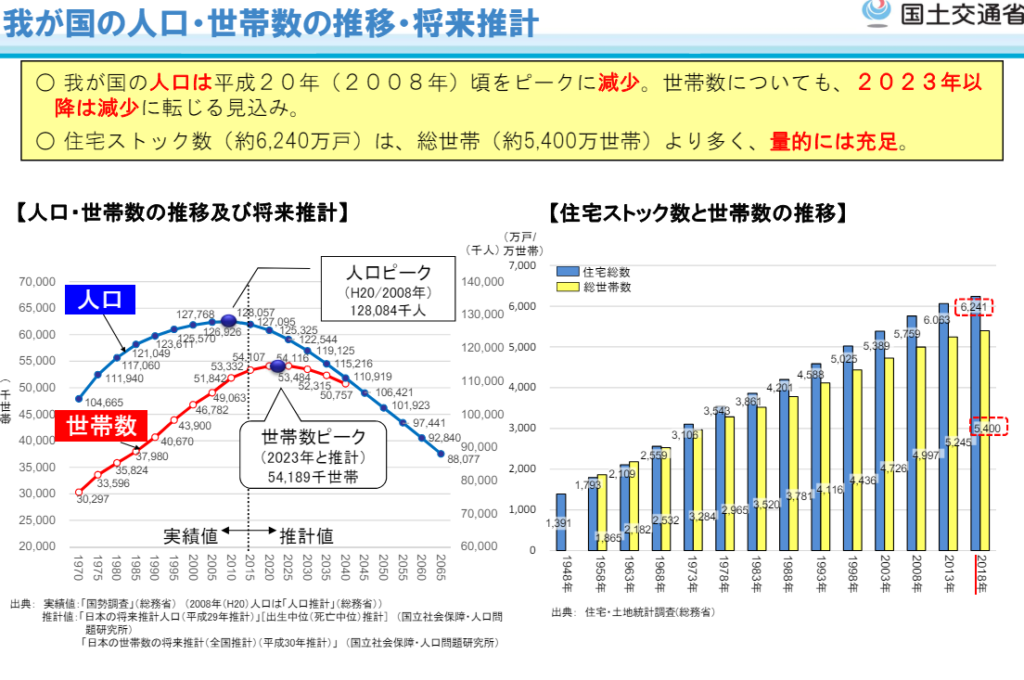

我が国の人口・世帯数の推移・将来推計は?

住宅環境の一方で、人口や世帯数の推移は以下のようなデータがあります。

※国土交通省発表資料 空き家政策の現状と課題及び検討の方向性より

2022年10月に分析した資料であることから、前項の総務省の資料に比べて1サイクル5年分古いものの、2023年度の数値として前項に記載の住宅総数6,502万戸、想定世帯数5,418万を当てはめると、

・世帯数は横ばいでピーク

と、住宅総数だけが伸びているいびつな状態になっていることがわかります。

肌感覚で将来的な人口減や世帯減はわかるものの、住宅総数対比でますます乖離が出ていくことが推測されます。

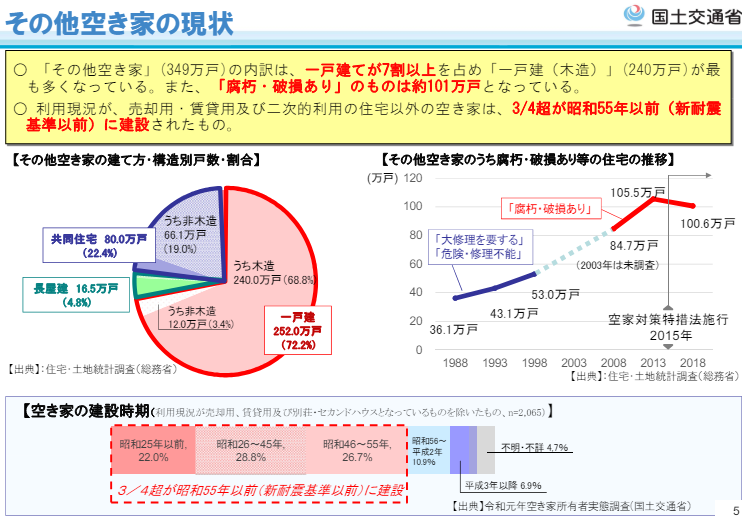

長期にわたって不在住宅であるその他空き家の現状は?

2018年のデータになりますが、長期不在住宅のその他空き家は349万件、さらに、2023年には385万件と、不在住宅が増えている傾向です。

2018年におけるその他空き家の内訳は以下の通りでした。

※国土交通省発表資料 空き家政策の現状と課題及び検討の方向性より

戸建てが7割強ある一方で、マンションなどの共同住宅も2割強を占めています。

そして、旧耐震基準で建てられたものが4分の3を占めるということで、今後は住宅総数に比例する形で新耐震基準の住宅も増えてくる可能性があります。

マンション自体の空き家の傾向は?

先日2024年6月21日に5年に1度となる、令和5年度マンション総合調査が国土交通省より発表されました。

その中で、マンションの空き家(空室戸数)の傾向が紹介されていますので、具体的にマンション総合調査の別紙資料から抜粋して紹介します。

空室戸数(3ヶ月以上)割合

傾向としては、以下の通りです。

・そのうち、空室戸数割合0%超~20%のマンションの割合は33.2%に、空室戸数割合が20%超のマンションは0.8%に、ともに減少している。

出典:「令和5年度マンション総合調査」(国土交通省)

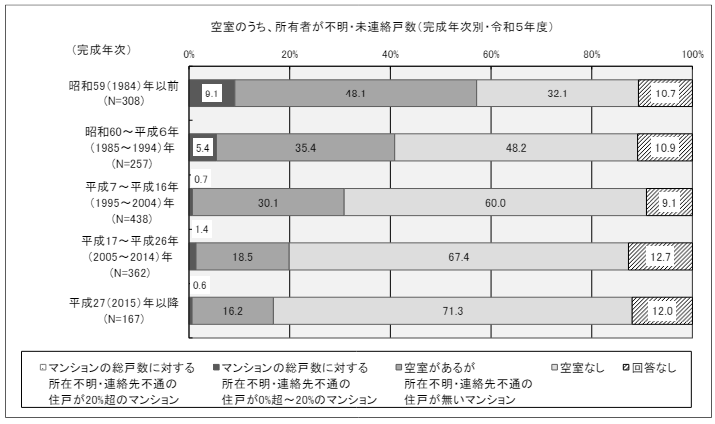

また、令和5年度における完成年次別内訳をみると、完成年次が古いマンションほど空室があるマンションの割合が大きくなる傾向があります。

出典:「令和5年度マンション総合調査」(国土交通省)

この辺りは何となくわかる感じがしますが、40年経過すると2割超が空室となるマンションも3%程度存在することから、さらに完成年次が古いマンションはさらに多い可能性があります。

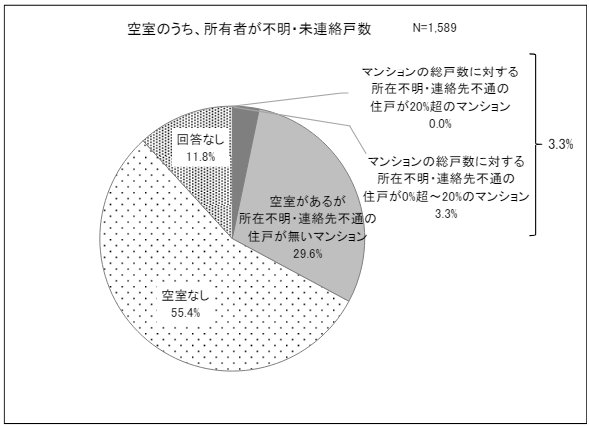

空室のうち、所有者が不明・未連絡の戸数割合

所在不明・連絡先不通の空室があるマンションの割合は3.3%とのことです。

出典:「令和5年度マンション総合調査」(国土交通省)

さらに、空室の傾向と同様に、完成年次が古いマンションほど所在不明・連絡先不通の住戸があるマンションの割合が大きくなる傾向があるようです。

出典:「令和5年度マンション総合調査」(国土交通省)

完成から40年を超えるマンションで、少なからず(20%以下)所在地が分からない区分所有者がいると回答したマンションは、1割弱あるということです。

この割合は、空室戸数割合の傾向とともに、完成から年数が経つにつれて多くなっていることが想定されます。

マンションにおいて空き家があるとどのような問題が発生するか?

次に、分譲マンションにおいて空き家である場合を想定してみます。

その場合、どのような状況が考えられるのでしょうか?

管理組合として課題となりそうな事項について、マンション管理センターによる管理組合のためのマンションの空き住戸対応マニュアルからも参考にしながら、紹介します。

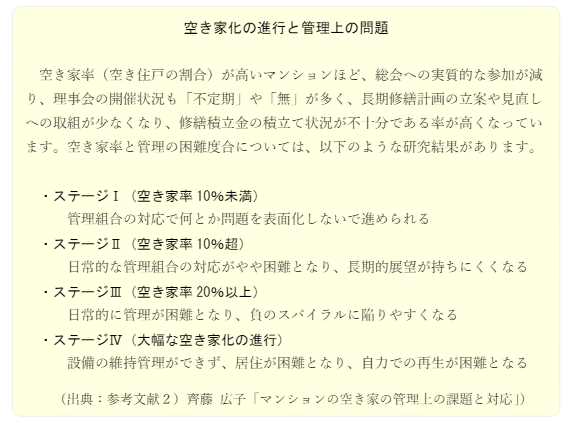

ちなみに、マニュアルによると、空き家化の進行と管理上の問題は以下のステージで進行するとのことです。

マンション全体の資産価値に影響する

空き家が多くなると、そのマンションに対する人気も下がり、希望の値段で売れない可能性も出てきます。

すなわち、市場でのマンションの価値において影響を与える可能性も考えられます。

空き家ではなく、住み替えを考えている、現在住んでいる方にとっても、売却額に影響が出る可能性があり、資産価値の低下に繋がってしまうかもしれません。

管理組合内での役員のなり手不足を促進する

空き家が多くなると、現在住んでいる方を中心に役員を回さざるを得なくなります。

これは非居住の外部所有者に対しての協力金制度を備えていたとしても、外部所有者はお金で解決できることとなるため、役員は住んでいる方を中心に回さざるを得なくなります。

高齢化による役員のなり手不足と同様の現象が想定されます。

管理費や修繕積立金の滞納の可能性がある

相続人が相続を放棄したり、複数の相続によって区分所有権の管理や処分の合意ができていない場合など、いわゆる相続人の不存在・未確定問題があります。

それによって、関係者に連絡が取れずに、また住戸が誰のものか分からないような状態が発生するかもしれません。

その場合は、管理費や修繕積立金の支払いが行われずに、滞納が続くことが想定されます。

住戸を使用しないことによる劣化が進む

空き家によって、住戸を使用せずに常時室内を締め切った状態にしておくと、

・水を出していないため、排水管から悪臭が漂う

・害虫が繁殖する

・清掃をしないためほこりがたまる

・階上からの漏水があってもわからない

などが発生します。

そのため、普段使用している住戸よりも劣化が進む可能性も考えられます。

専用使用部分も手つかずとなり劣化する

共用部分ではあるものの、窓サッシやバルコニー等、区分所有者が専用で使用できる、いわゆる専用使用部分に対する清掃やメンテナンスが行き届かなくなります。

そのため、それらの部分の劣化がより進行することも考えられます。

共用部分は管理組合全体の財産であることから、劣化が進行することによって、現在住んでいる区分所有者を含めた管理組合全体に影響を及ぼすこととなります。

全戸で対応が必要な排水管清掃や消防点検ができない

排水管は管理組合全戸で清掃することにより、つまりを回避することに寄与します。

しかしながら、空き家で誰も対応することができない場合は、その住戸だけ清掃対応ができないことも考えられます。

その住戸から排水がうまくできないようなつまりが発生すると、他の住戸にも流れが悪い影響や悪臭が発生する可能性も考えられます。

また、定期的に必要な消防点検においても、室内に入って点検を行う必要があります。

空き家が発生する場合は、スムーズに点検ができない可能性もあるかもしれません。

総会決議の困難性

例えば、総会の委任状を提出してもらう場合を想定してみます。

住んでいる区分所有者に対しては、ポストに書類を投函して、いついつまでに回答してもらうよう、要請すれば済むかもしれません。

しかしながら、空き住戸の外部所有者に対しては、場合によっては遠方に書類を郵送することを

含め、その所有者にアプローチするまでにある程度の時間を要してしまいます。

さらに、外部所有者の割合が多いとどうでしょうか?

総会決議の議決権が集まらない可能性があります。

過半数決議ならまだ住んでいる区分所有者だけで決議できるかもしれませんが、規約の改正などの特別決議では4分の3以上の票が必要となるため、空き家となっている外部の区分所有者に対するアプローチは困難を伴います。

空き巣に入られる可能性

多くのマンションではエントランスで施錠されており、住民の許可がないとマンションの中に入れない仕様となっています。

一方の高経年マンションでは、セキュリティが厳重でないこともあるかもしれません。

双方の場合においても、訪問時にある住戸が空き家であることを知られ、何らかの形で空き巣に入られる可能性も考えられます。

マンションにおける空き家対策は?

前章の通り、マンションにおいて空き家が発生すると、空き家の所有者だけではなく、管理組合全戸に対して影響が及ぶ可能性があることがわかりました。

最後に、管理組合として空き家に対応するためにはどのような施策が考えられるのか、引き続き管理組合のためのマンションの空き住戸対応マニュアルも参考にしながら、紹介します。

区分所有者・居住者名簿の充実

空き家であっても、持ち主は誰なのかという点について、管理組合は把握しておく必要があるでしょう。

また、外部所有者であって賃貸に出している場合も、居住者が誰なのかを把握するために、居住者名簿も備えておく必要があります。

外部所有者が賃貸に出している間に所有者が変わってしまった、さらにはその所有者が管理しなくなったなどがあっても、だれが所有者なのか、常に追える状況を作っておくことが重要です。

外部所有者に対する注意喚起

前章で空き家である場合の劣化について記載しました。

このようにならないためにも、空き家となっている持ち主である外部所有者に対して、定期的な専有部分のメンテナンスを実施するように注意喚起をすることも一つでしょう。

また、遠方でメンテナンスができない場合は、空き家管理サービスなどのメンテナンス業者に頼んだり、管理会社に鍵を預けたり等で、もしもの場合の対応を準備しておくことも必要です。

管理規約の改正

マンションの管理規約のひな型である最新の標準管理規約には、理事長等の管理者による、災害等の緊急時や管理上必要な時の専有部の立ち入りが記載されています。

これは、空き家に対する管理上必要な場合であっても、管理組合で対応しなければならない場合は、適用されると考えられます。

このように、空き家の状況把握を管理組合として、規約上に織り込んでおくことも非常に重要であるといえます。

さらには、

・役員に就任できない場合は外部所有者から役員免除の協力金を徴収する

・不在組合員から管理組合に対する協力金を徴収する

など、空き家に対しての取り扱いを強化することも考えられます。

利用用途の拡大

管理組合として、空き住戸が増えた場合や将来的に増えることを想定して、住戸を居住用途以外に転換することを検討する必要があります。

具体的には、管理組合のためのマンションの空き住戸対応マニュアルには

・老人福祉施設(デイサービス拠点)

・保育所(認可外)

・リモートオフィス

・勉強部屋

・トランクルーム 等

なども記載されております。

ただし、管理規約にこれらの用途について制限するような条項が入っている場合、改めて、空き住戸対策の有効性とともに上記の用途制限を解除するような規約の変更も、管理組合として検討する必要があるといえます。

利用や処分に関する助言

空き家として放置している場合は、その所有者にとって使い道や処分方法が分からない場合もあります。

このため、管理組合として、中立的な立場から区分所有者に対する助言や情報提供を行ったり、専門家を紹介したりする取組も考えられるでしょう。

さらに、専門的ではありますが、高齢者等に対する相続に関する事前対策や成年後見制度の活用についても、同様のことが考えられます。

空き家対策はどの管理組合にも必要になってくる未来

第2章の戸建て、マンションを含めた空き家の現状は?で紹介した通り、将来に向かって、空き家がますます増えていく傾向にあります。

空き家といえば、普段よく目にする戸建ての空き家がクローズアップされがちですが、分譲マンションも例外なく空き家が発生します。

そのための対策は将来を見据えた早い段階から行っておく必要があります。

まずは、管理組合として日常の管理を地道に実施することによって、新陳代謝を促進して、常に新たな入居者を呼び込めるような、マンション価値向上の取り組みが必要と言えそうです。

コメント