今回は、マンション管理計画認定制度で認定されるための基準について確認します。

また、前回同様、横浜市の事例を用いて、マンション管理士の筆者が具体的に

標準管理規約や管理計画認定の事務ガイドライン等の解釈も用いて説明します。

今回は、

自らのマンションが管理計画認定基準を満たしているかどうかのチェック出来る

記事内容ですので、この機会に是非確認してみてください。

管理計画認定制度の認定基準

まず、管理計画認定制度にて認定を得るためには、

基準を全て満たしている必要があります。

具体的な基準は以下のとおりです。

※横浜市 マンションの「管理計画認定制度」より抜粋

具体的に、各項目に分けて見ていきましょう。

【解説】で申請マンションが満たすべき事項や注意点を、具体的に筆者が説明します。

認定基準その1:管理組合の運営

①管理者等及び監事が定められている

管理者(理事長)・監事の選定方法

【解説】管理者とは…

マンションにおける区分所有者全員の代表として、建物や敷地等の管理をする者のこと

をいい、一般的には理事長や代表理事に近い位置づけです。

そこで、管理組合総会で管理者(理事長や代表理事)や監事を選任します。

そして、それらが記載されている議事録を残していることが必要です。

議事録においても、署名や捺印がなされている等、有効なものでなければなりません。

監事の職務内容

【解説】国土交通省の最新の標準管理規約によると、監事の役割として

「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。」

と定められています。

また、各マンションの規約においても、

監事は具体的に何をする人なのかを定めておく必要がある

ということです。

証明する書類

【解説】特別な定めとは、

管理組合法人における共同代表の規定や、第三者管理の規定がある場合等を想定

しています。

第三者管理者についての参考記事です。

一方で、第三者管理者方式において、監事を選定しないパターンであれば、管理計画認定制度の基準に該当しない可能性が出てくるかもしれません。

そのような場合、マンション管理士や弁護士等の専門家に確認するのがよいでしょう。

②集会(総会)が年1回以上開催されている

【解説】マンション管理組合の総会が、

認定申請から1年以内に開催されていることが必要です。

また、開催された証拠として議事録に開催日が記載されている必要があります。

一方で、仮に災害や感染症拡大防止のため開催できなかった場合は、例外として取り扱われることもあります。

その旨を記載していくことも必要でしょう。

【解説】管理組合総会の議事録は、

議長(理事長が多い)と、議長が指名する2名の総会に出席した組合員の署名が必要

となっています。

議長が指名する2名は、出席した理事や監事が署名することが多いでしょう。

しかしながら、当該議事録は特に役員に限定されていません。

必ず出席した区分所有者であれば理事や監事等、役員でなくても問題ありません。

認定基準その2:管理規約

③管理規約が作成されている

【解説】これは文言そのものですが、

マンションの決まりを定めた管理規約がそもそもあるかどうか

という点です。

具体的に、管理計画認定制度に申請を出す管理組合は、意識が高いので管理規約が無いということはなさそうですが、まずは管理規約があるかどうか、確認する必要があります。

必ずしも最新の規約である必要はありません。

しかしながら、何度か法改正が繰り返されているので、古い規約なら最新版の標準管理規約に沿ったものになっていれば、以降紹介する規約系の確認事項は解消されることとなるでしょう。

④緊急時等における専有部分の立ち入り

※マンション標準管理規約(単棟型)第23条に相当する規定

【解説】専有部分である住戸には普段はプライバシーの関係上、当然立ち入ることは出来ません。

しかしながら、災害時にドアや窓が開かなくなったなど、高齢者が動けなくなったなどになった場合は、人命を最優先にしなければならないため、

専有部分でも理事長や管理会社が入室できるようにしておくことが規程上でも重要

になってきます。

また、災害ではなくても、区分所有者が留守中に激しい水漏れがあった場合には、階下に甚大な影響を及ぼすことも考えられるため、対処が必要になります。

そして、来るべき災害対策としても有効な定めが、規約上に定まっており、マンションとして安全対策が取られているかは重要な論点であると言えるでしょう。

⑤修繕等の履歴情報の保管

※マンション標準管理規約(単棟型)第32条第6号に相当する規定

【解説】修繕等の履歴情報とは、

・計画修繕工事及び設備改修工事等の修繕の時期、箇所、費用及び工事施工者等

・設備の保守点検、定期調査報告及び建築設備(昇降機を含む。)の定期検査報告

・消防法上の法定点検

・耐震診断結果

・石綿使用調査結果

などの維持管理の情報とされています。

整理して後に参照できるよう管理しておくことも必要です。

それにより、今後の修繕等を適切に実施するため有効となるでしょう。

⑥管理組合の財務・管理に関する情報の提供

※マンション標準管理規約(単棟型)第64条第3項に相当する規定

【解説】組合員や利害関係人の請求によって、

管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付ができるように定めておく必要がある

という点です。

そして、利害関係人には、住戸の売買を希望している組合員の要請に対して動いていく宅地建物取引業者なども含まれます。

マンションが健全な管理状態であるための書面として、

・その裏付けとなる修繕積立金の積立ての状況(マンション全体の滞納の状況も含む)

・ペットの飼育制限

・楽器使用制限

・駐車場や駐輪場の空き状況等

が代表的な例として挙げられるでしょう。

認定基準その3:管理組合の経理

⑦管理費と修繕積立金の区分経理がされている

【解説】事業年度の管理組合総会で、会計数値の承認決議を行う必要があります。

その際に、

終了する事業年度の賃借対照表及び収支計算書が決議されている

必要があり、その状況が総会議事録に記載されている必要があります。

【解説】決議された決算としての貸借対照表と収支計算書において、

管理費会計と修繕積立金等会計が明確に分けられて計上されていることが必要です。

具体的には、短期的な修繕や管理のための費用としての管理費と、

将来的に来るべき大規模修繕に備える修繕積立金等は、

別建てて計上しなければならないということです。

個人でいえば、

日々の生活に必要な普通預金で管理している生活費と、

将来的な備えとしての定期預金に入っている将来的な積立金

とが別になっているかというイメージでしょう。

明確に区分されずに計上されている場合、用途に応じて区分管理する必要があります。

⑧修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない

※マンション標準管理規約(単棟型)第28条に定める経費

【解説】前述のとおり、

修繕積立金会計は、建物の計画的な修繕など将来的な大規模な修繕に備えるための費用として使ってください

ということになります。そのため、

・日々の管理に関する費用

・管理会社、管理員さんに払う費用

には充当しないで下さいということになります。

マンション標準管理規約(単棟型)第28条に定める経費とは主に以下のものを指します。

・不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

・敷地及び共用部分等の変更

・建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査

・その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

上記から、おもに修繕や建替え、特別に必要となる管理に充当することとなります。

⑨修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内

【解説】申請日の前事業年度において、修繕積立金の総額が確認できる状態にあるかということですが、管理組合が修繕積立金として一定額を区分所有者より徴収しているかどうかの確認となります。

【解説】まず、前事業年度において、組合員が滞納している修繕積立金総額が明確になっているか、確認できる状況に経理されていることが必要とされています。

ここは、「修繕積立金の滞納」となっているため、「管理費の滞納」は指しません。

また、滞納している区分所有者が3ヶ月以上に及ぶ場合を抽出して計算することになります。

さらに、3ヶ月以上を2回滞納している場合、例えば、4,5,6月に滞納し、7月は支払、8,9,10月に再び滞納した場合は、6ヶ月分のカウントとなります。

計算式として

であることが必要です。

認定基準その4:長期修繕計画の作成及び見直し等

⑩長期修繕計画及びこれに基づき算定された修繕積立金額が決議されている

長期修繕計画は国土交通省による標準様式に準拠していることが望ましい

※少なくとも以下の10項目が全て盛り込まれている

・ 修繕工事の内容(長期修繕計画標準様式の推定修繕工事19項目)

・ 修繕工事の概算費用

・ 工事のおおよその実施時期

・ 修繕積立金の月当たり㎡単価

・ 長期修繕計画書の計画期間が30年以上の設定期間であること

・ 認定申請日以降の残存期間において大規模修繕工事(※)が2回以上含まれていること

※建物の外壁について行う修繕又は模様替えを含む大規模な工事

・ 計画期間当初における修繕積立金の残高

・ 期間全体で集める修繕積立金の総額

・ 期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額

・(借入れがある場合)借入れの状況

【解説】長期修繕計画については、非常に細かくまた重要な点です。

また機会があればそこに特化した形で説明が必要と考えますが、今回は手短に説明します。

前提として、

国土交通省が出している「長期修繕計画ガイドライン」の長期修繕計画標準様式に準拠した形で計画がなされていることが必要です。

必ずしも一致している必要はありません。

そこには

・上記の10項目が入っているもの

・将来30年以上の設定期間がなされる計画

となっているかが重要となります。

長期修繕計画の総会決議

※管理規約に長期修繕計画の作成等に関する特別の定めがある場合は、その定めに基づき作成し、又は変更したことを証する書類

【解説】長期修繕計画の作成や変更は、標準管理規約では総会の決議において行われることとなっています。

今回の認定基準もそこに準拠した形です。計画そのものとともに、

修繕積立金額についても決議されたことが総会の議事録に残っていること

が重要となります。

⑪長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内にされている

【解説】長期修繕計画の作成、変更の決議が行われた総会が、申請日以前の7年以内のものになっているかが重要です。

すなわち、

申請してはいるものの、その間7年以上総会で決議されていない長期修繕計画では認可されない

ということになり、国土交通省が言っている

「長期修繕計画において5年程度ごとの計画の見直し」

が必要になってくるといえるでしょう。

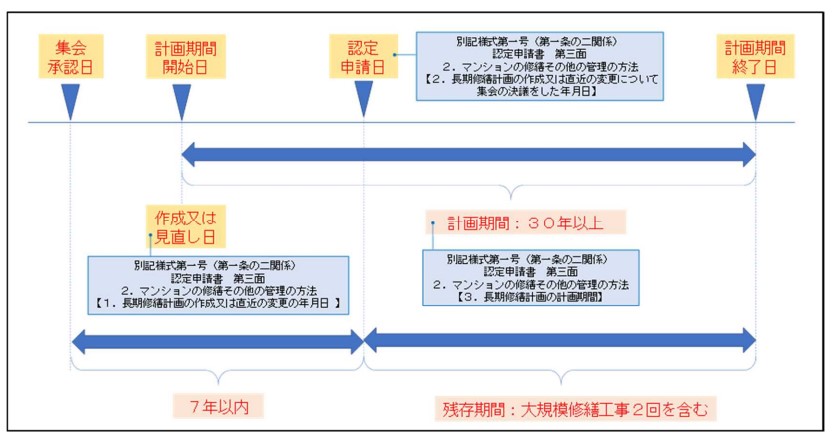

⑫長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ大規模修繕工事が2回以上含まれる

【解説】長期修繕計画は30年以上のものである必要がありますが、その中に大規模修繕工事が2回以上含まれている必要があります。

ここで確認しておかなければならないのが、「残存期間内」という点です。

この点はやや分かりづらいため、

国土交通省の「適正化法第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(令和5年4月【追補版】 )

という詳細資料を引用します。

※国土交通省 「適正化法第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」令和5年4月【追補版】46ページより抜粋

管理計画認定制度の申請前に既に長期修繕計画は総会で承認されている必要があります。

申請日以降で2回以上の大規模修繕計画が無ければならない

ということとなります。

具体的には、長期修繕計画が2回であるものの、

総会後、申請前に既に1回大規模修繕が実施されていると残り1回ということになるため、

計画としてNGということになります。

⑬将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していない

ア 大規模修繕工事を開始する事業年度の前々年度の開始日から、工事を完了した事業年度の翌々年度の終了日までの修繕積立金総額の増額幅が2倍以上となっている

イ アの増額期間が大規模修繕工事の開始の前々年度以降から工事完了の翌々年度以前までに限ったものであること

【解説】これは大規模修繕工事を実施するタイミングで、

工事費用が足りないからということで無計画に直近に修繕積立金を集めて実施することは計画しないでください

ということになります。

アについては、

工事の前後2年間で工事代金を充当するような2倍以上の一時的な修繕積立金の増額は実施は認められない

ということになります。

そして、イについては、

増額期間は前後2年間以外の期間であれば、急な修繕積立金を徴収するものではなく、予め大規模修繕工事に備えた対応ということで問題ない

としています。

また、アの解釈によると、2倍未満であれば一時的な修繕積立金の徴収という解釈にはならないとも言えますが、管理組合の負担が想定されるでしょう。

そのため、

・予め計画的な値上げを想定する

・段階的に増額する

・将来に備えて一時金を積み立てておく

ことなどが重要です。

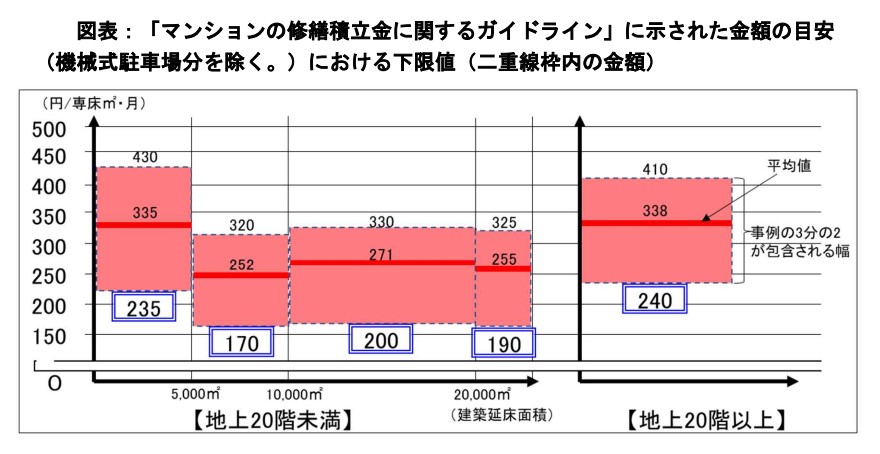

⑭修繕積立金の平均額が著しく低額でない

修繕積立金の額が著しく低額でないための計算式は?

長期修繕計画において、以下の計算式より算出した修繕積立金の平均額が国土交通省作成の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」で示された金額の目安における下限値(別表)を上回っていることが確認できる

計算式(計画期間全体における月当たりの修繕積立金の平均額)➡(A+B+C)÷X÷Y

A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)

B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)

C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)

X:マンションの総専有床面積(㎡)

Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)

※申請の対象であるマンションに機械式駐車場がある場合には、修繕積立金の平均値の目安

に、機種や設置台数に応じて、1台当たりの月額の修繕工事費から算出される単価を加算す

る必要がある

【解説】計算式によって算出された、

計画期間全体における月当たりの㎡当たり修繕積立金の平均額が、以下の基準を下回っていないことが必要

となります。

※国土交通省 「適正化法第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」49ページより抜粋

上記の図によれば、

マンションの専有部分床面積当たりの月額修繕積立金額(円/専床㎡・月)が

青色の囲いの数値以上の計画を組んでいかなければならない

こととなります。

小規模マンションだと単価が高くなる傾向に

この青い囲みの数字を確認すると、横軸の

建築延床面積が5,000㎡以下の、小規模マンションの修繕積立金単価が高額になる傾向です。

また広くなるに従って修繕積立金が必要となり、

地上20階以上のいわゆるタワーマンションでは修繕積立金単価が大きくなる傾向

があります。

⑮計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている

【解説】長期修繕計画は30年以上を作成するものの、その最終年度は借入金の返済が終了している計画にする必要があります。

管理計画認定マンションについては、

・一次的な借り入れは行っては良いものの、

・将来的には修繕積立金をしっかりと徴収しながら、

・その一部を借入返済に回し、

・最終的には完済しましょう

ということです。

自らの住宅ローンに置き換えてみればわかりやすいですが、

返済計画を立てて、順次収入から返済していくという計画性が、

マンションの管理組合にも求められていることとなります。

ただし、注意すべき点として、

「借入残高のない計画」であり、「修繕積立金の赤字計画はダメ」とは言っていない点です。

今後の国土交通省の方針でどうなるかは分かりませんが、本来は

「修繕積立金が赤字になりお金がない状況を回避するため借入金をする」

ことかと思いますので、その点は注意してみていく必要がありそうです。

認定基準その5:その他

⑯組合員名簿、居住者名簿が備えられており、年1回以上内容の確認が行われている

認定申請にあたり、名簿を年1回以上更新していることを表明する書類(表明保証書等)を作成している

組合員・居住者名簿の更新

【解説】災害等に備えるべく、組合員名簿や居住者名簿を備えておき、年1回以上更新していることが必要となります。

また、ここで非常に重要なのが、「組合員名簿及び居住者名簿」である点です。

組合員である区分所有者の名簿を備えておくのは、

管理組合として総会の議案を伝えたり、議決権を行使して貰う必要がある

点からも、イメージが湧きやすいでしょう。

区分所有者の名簿と賃借人含めた居住者の名簿も必要

しかしながら、ここでは「居住者名簿」ということで、

区分所有者だけではなく「居住者の名簿」も備えておく必要があります。

そして、区分所有者の中には、転勤等の事情により住戸を賃貸に出している方や、投資用として購入しておりそもそも住む前提でない方もいらっしゃいます。

賃借人も事情により都度入れ替わる事となりますが、

1年に1度以上はマンションの住民が誰なのかの確認をして下さいと言うことです。

万が一の災害が発生した場合に、連絡が上手くつくように備えておく必要があります。

ただし、提出する書類としては、

「名簿を年1回以上更新していることを表明する書類(表明保証書等)」

であり、個人情報等の関係もあるからか名簿自体を提出するわけではなく、

「名簿を年1回以上更新していることを保証する」と表明した書類になります。

⑰横浜市マンション管理適正化指針に照らして適切なものである

【解説】横浜市の例では、

16項目の認定基準を満たしていること

とされています。

1つでも満たさない場合は認定されないということになります。

他の自治体においても、

「都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること」

が必要となります。

まとめ

少々長くなりましたが…

管理計画認定制度における認定基準の全てにおいて、横浜市の例を挙げて確認しました。

今後、横浜市に限らず、各自治体で認定制度が広がってくるでしょう。

それに従って、マンション管理計画認定制度を申請するマンションも益々増えます。

・管理が適切になされている認定を得たマンション

・そうでない非認定のマンション

で評価に差がつくことが想定されます。

逆に評価がされないマンションでは、資産価値の低下も懸念されます。

横浜市では22年11月から開始されましたが、各自治体においても順次始まっています。

横浜市に限らず、管理組合においては早い段階から認定について検討されることをおすすめします。

コメント