2025年(令和8年)4月施行の改正区分所有法では、標準管理規約に新たに第31条の2「組合員名簿等の作成・保管」が設けられました。これは、理事長が管理組合員や居住者の名簿を書面または電磁的記録により作成・保管することを義務づける重要な改正です。

従来、多くの管理組合では名簿を紙面やExcelで管理していましたが、今後は「電磁的方法(デジタル管理)」を活用することが認められます。名簿は単なる書類ではなく、災害時対応や連絡網、所有者不明問題の防止など、マンション運営の基盤となるデータベースとしての位置づけに変わりつつあります。

また、名簿の管理の条文は、同様の名称で第64条の2「組合員名簿等の作成、保管」で登場しており、今回標準管理規約で、これまでの「第7章 会計」から、「第6章 管理組合 第1節 組合員」に移ったともいえます。

令和8年4月以前の対応版は以下です。

『条文の中身は大きく変わっていない』――それ自体は事実です。

しかし今回のポイントは、名簿管理が“会計の付随事務”ではなく、組合員管理の中核(第31条周辺)として再配置された点にあります。連絡不能・災害対応・管理計画認定(表明保証)など、名簿の精度が問われる場面が増える中で、“あるだけ名簿”は通用しなくなる。令和8年4月施行を前提に、実務で詰まりやすいポイントから整理します。

結論だけ先に

✅第31条の2は「名簿の作り方」を変えた条文ではない

✅しかし「更新・管理・説明責任」が問われる場面は確実に増える

✅特に、連絡不能・災害対応・管理計画認定では“名簿の質”が結果を分ける

標準管理規約第31条の2「組合員名簿等の作成、保管」の紹介

まずは、電磁的方法を利用できない場合の条文を確認してみましょう。紙での管理を前提とした条文構成です。

【電磁的方法が利用できない場合】

まずは、管理組合として電磁的方法が利用可能ではない、紙の書面で扱う場合がどうなっているのか、確認してみましょう。

(組合員名簿等の作成・保管)

第31条の2 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

2 理事長は、前項の規定により閲覧の対象とされる組合員名簿等に関する情報については、組合員の相当の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

3 理事長は、第19条第3項又は前条の届出があった場合に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。

4 理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない。

この条文では、あくまで紙面管理を前提としており、閲覧・交付・更新すべてを「書面による請求」で行う形を採っています。これまでの管理慣行を踏襲した、アナログ型の名簿管理モデルです。

【電磁的方法が利用可能な場合】

続いて、電磁的方法が利用できる場合の条文を見てみましょう。こちらが、令和8年改正の中心となる条項です。電磁的方法が利用可能でない場合との違いは、太線で記載の所です。

(組合員名簿等の作成、保管)

第31条の2 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

2 理事長は、前項の規定により閲覧の対象とされる組合員名簿等に関する情報については、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

3 電磁的記録により作成された組合員名簿等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧及び提供に関する規定を準用する。

4 理事長は、第19条第3項又は前条の届出があった場合に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。

5 理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない。

ちなみに、この「電磁的方法版」では、他の条項と同様に

✅書面と電磁的記録(電子データ)の併用が可能

✅閲覧・請求・交付を電子的手段で行える

✅電子閲覧の運用ルールとして「第49条第5項(議事録閲覧)」を準用

といった点が明記されており、デジタル管理の法的根拠が示された条文です。

【結論】条文の“違い”は小さくても、実務の“事故ポイント”は増える──名簿が更新されない管理組合が詰む場面

以下、電磁的方法が可能でない場合と可能な場合を整理しておきます。

| 比較項目 | 電磁的方法なし | 電磁的方法あり |

|---|---|---|

| 管理手段 | 書面のみ | 書面+電磁的記録 |

| 閲覧請求 | 書面による請求 | 書面または電子請求 |

| 提供方法 | 書面の交付 | 書面交付または電子提供 |

| 閲覧ルール | 特に定めなし | 議事録閲覧のルールを準用 |

| 更新義務 | あり | あり(同様) |

| 定期確認 | 年1回以上 | 年1回以上 |

今後は、理事長交代・管理会社変更のたびに名簿の所在が分からなくなる運用を避け、“最新版がどこにあるか”が常に特定できる形で維持することが重要です。具体的には、アクセス権限と閲覧ログを設けたクラウド管理、または管理事務室での一元管理など、マンションの実情に合う形で“引継ぎ事故を起こさない仕組み”を作ります。

特に、非常時連絡や防災対応において、電子データでの管理は大きな強みとなります。

旧条文との変更点は?

旧条文である、第64条の2は今回の改正により削除となります。変更前と変更後を、【電磁的方法が利用可能な場合】を対象として見比べてみましょう。

| 旧条文(第64条の2) | 新条文(第31条の2) |

| (組合員名簿等の作成、保管) 第64条の2 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 2 理事長は、前項の規定により閲覧の対象とされる組合員名簿等に関する情報については、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。 3 電磁的記録により作成された組合員名簿等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧及び提供に関する規定を準用する。 4 理事長は、第19条第3項又は第31条の届出があった場合に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。 5 理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない。 | (組合員名簿等の作成、保管) 第31条の2 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 2 理事長は、前項の規定により閲覧の対象とされる組合員名簿等に関する情報については、組合員の相当の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。 3 電磁的記録により作成された組合員名簿等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧及び提供に関する規定を準用する。 4 理事長は、第19条第3項又は前条の届出があった場合に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。 5 理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない。 |

条文の文言自体は、旧第64条の2と大きくは変わりません。ただし、第31条周辺に整理されたことで、届出から名簿更新・閲覧・年次確認までの運用の流れが明確になった点が、実務上の違いと言えます。

ちなみに、第31条は届出義務ということで、新旧変更がなく、実質第31条の関連条文として統合されたと考えることもできます。

国土交通省の補足解説と重要ポイント

国土交通省の「標準管理規約コメント(第31条の2関係)」では、次のような補足が示されています。

以下、具体的に補足しながら解説します。

【ポイント①】組合員(区分所有者)だけでなく「居住者名簿」も作成

理事長は、組合員(区分所有者)だけでなく、現に住んでいる賃借人など居住者の情報も把握する義務を負います。設備点検・消防設備の立入り・水道メーター検針など、専有部分への接触を伴う場面では、所有者ではなく実際の居住者への連絡が必要になるためです。

さらに国土交通省は、災害時の安否確認や避難支援を想定し、高齢者・障がい者・乳幼児など自力避難が難しい居住者を事前に把握しておくことが望ましいと明言しています。これは単なる情報管理ではなく、「命を守る管理」としての名簿整備の位置づけです。

実務上は、

✅居住者届出書に「避難支援が必要な方の有無」を記載欄として設ける

✅災害時要配慮者台帳(自治体防災計画)と連携する

✅連絡先は携帯番号・メールアドレスまで含めて取得する

といった形で、防災・安否確認の観点からの情報整備を進めることが推奨されます。ただし、これらの情報は管理組合としても対象となる個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当する可能性もあることから、必ず本人の同意書を添付して取得することが不可欠です。

【ポイント②】プライバシーへの配慮

名簿閲覧請求が来たとき、最もやってはいけないのが『全部見せる』か『全部断る』かの二択対応です。条文第1項の「相当の理由を付した請求」という文言が示すように、閲覧の目的・範囲・理由を精査したうえで、不要な個人情報をマスキング(非開示)する運用が可能です。

例えば、

✅区分所有者が「隣室の連絡先を知りたい」という理由での請求 → 非開示対象

✅管理費滞納者への連絡など、管理運営上の正当な理由 → 開示対象

といったように、理事会で開示基準を明確に定めておくことが重要です。

また、開示時には閲覧記録(日時・閲覧者・目的)を残し、プライバシー侵害リスクを最小限にする監査対応が望まれます。さらに、電磁的閲覧を導入する場合は、アクセス制御や閲覧ログを自動で記録できるクラウド型ツール(例:Googleドライブの監査機能)を活用するのも有効です。

【ポイント③】『相当の理由』で揉めないために──名簿閲覧請求の受け方・断り方・記録の残し方

条文上、閲覧できるのは「組合員(区分所有者)」に限定されています。しかし、国交省は補足で「地域やマンションの実情に応じて、閲覧を請求できる者の範囲を定めることも可能」と示しています。

たとえば、防災委員・防火管理者・管理員など、“名簿を使わなければ業務が成立しない立場”に限定する運用が考えられます。実際、管理規約細則に次のような文言を追加して運用することも一つです。

✅「防災・防犯・緊急対応を目的として、防災委員長・管理員は理事長の承認を得て居住者名簿を閲覧できる。」

ただし、閲覧権限を広げるほど個人情報漏洩リスクが高まるため、

✅閲覧目的を明確化する(「災害対応」「緊急連絡」に限定)

✅閲覧権者を理事会で承認する

✅閲覧ログを必ず残す

といった運用ルールの整備と記録保持が欠かせません。

【ポイント④】個人情報保護法との関係

前述の「要配慮個人情報」の所でも少し触れましたが、管理組合が名簿を作成・保管する場合、個人情報保護法の適用対象になります。特に「名簿管理の目的」を明確にせずに情報を収集すると、法令違反に問われるおそれがあります。

実務上、理事長や管理会社が注意すべき要点は以下のとおりです。

- 利用目的の特定と通知・公表

届出書や管理規約に「名簿作成目的(例:管理運営・防災・設備点検)」を明示し、組合員へ事前に周知。 - 要配慮個人情報の同意取得

高齢者・障がい者・乳幼児など避難支援対象者情報は、必ず本人の同意を文書で取得する。 - 安全管理措置の実施

閲覧権限の制限、パスワード設定、バックアップ保存を徹底。 - 第三者提供の禁止と管理会社との契約整備

名簿を外部に提供する場合は、委託契約書に「目的外利用禁止」「再提供禁止」を明記。

また、個人情報取扱事業者に該当する場合は、個人情報保護委員会ガイドラインに基づいた内部規程(個人情報へのアクセス管理・廃棄ルール等)を整備することが求められます。

【ポイント⑤】年1回以上の確認は“形式”ではない──連絡不能・所在不明化を増やさないための最低ライン

第5項では「理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない」と明記されています。これは「1年以内に必ず一度確認する義務」を意味し、届出がなかった場合でも理事会として能動的に確認する姿勢が求められます。

確認方法の例としては、次のようなものがあります。

✅総会・理事会の年次報告で「名簿更新状況」を共有

✅区分所有者へ「変更があれば届出を」と掲示板や回覧板で周知徹底

✅管理会社が年次点検時に所有者・居住者変更の有無をヒアリング

この定期確認は、管理計画認定制度(自治体のマンション認定制度)でも審査項目に含まれており、更新履歴を残しておくことで、認定申請時の「表明保証」資料の裏付けとしても活用可能です。

理事会では、年1回の名簿確認を理事会議題に固定化する、チェックリストを設けるなど、“確認したかどうか”ではなく、“確認したと説明できるか”が問われる点が、今回の実務上のポイントです。

【ポイント⑥】代理管理人情報の記載

今回の法改正の目玉ともなっている「管理人」の制度ですが、所有者不明・長期不在の区分所有者が増加していることから設定されました。そのため、このような状況にある専有部分について「国内管理人」「所有者不明専有部分管理人」「管理不全専有部分管理人」などが選任されるケースがあります。

国交省は、こうした場合に「代理管理人情報を組合員名簿に付記することが望ましい」としています。連絡窓口を把握しておくことで、専有部分で独占的に使える専用使用部分工事や滞納金の請求、各戸への消防点検などの実務が円滑になります。

実際には、

✅管理人選任届の写しを添付して名簿に反映

✅代理人の住所・電話番号・メールを記載

✅所有者本人との関係(委任・裁判所選任など)を簡潔に明記

しておくと管理上の混乱を防げます。

また、所有者不明部分の管理人は裁判所が選任する場合も多く、名簿に記載しておくことで理事長交代後も連絡経路を失わないという実務上のメリットがあります。

区分所有者が海外居住者の場合も、国内管理人情報を名簿に付記することで法的要件を満たす形となります。

管理組合における実務的な対応ポイント

第31条の2では、理事長が組合員名簿・居住者名簿を作成・保管し、定期的に内容確認を行うことが義務付けられています。

ここでは、管理組合や理事会が実務上どのように対応すべきか、具体的な5つの観点から整理します。

定期的な名簿確認のタイミングを設定する

第5項では、「理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない」と定められています。この“1回以上”という文言は、単なる努力義務ではなく定期性を持った確認サイクルの構築を求めています。

実務上は、以下のような運用が効果的です。

✅毎年の通常総会開催時に名簿確認を行う

✅決算承認理事会や年度初の理事会で点検を実施する

✅管理会社が提出する「入退去報告書」と照合し、未反映がないか確認する

この定期点検により、届出済みの内容が反映されていない、旧所有者情報が残っている、などの不備を早期に発見できます。また、チェック結果を理事会議事録に残しておくことで、「確認した」という証跡(エビデンス)としても有効です。

管理組合も「個人情報取扱事業者」として対応を

国土交通省コメント④にある通り、管理組合は名簿を作成・保管することで個人情報取扱事業者に該当する可能性があります。

個人情報保護法第2条では、

✅「生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの」

と定義されており、部屋番号+氏名だけでも特定可能です。

したがって、届出書・名簿様式・管理規約等には、以下を明記しておく必要があります。

✅利用目的(例:連絡・防災・点検・管理運営)

✅保管場所および閲覧方法

✅第三者提供の有無

✅同意取得の方法

とくに災害時支援者(高齢者・障がい者など)の情報は「要配慮個人情報」に当たるため、本人同意書を必ず添付しておきましょう。これを怠ると、個人情報保護法違反のリスクが生じます。

実際に理事長が名簿を保管するのか

第31条の2第1項では、名簿の作成・保管主体を「理事長」と明記しています。『保管=理事長の自宅で管理』と誤解されがちですが、規約が求めているのは“管理責任の所在”です。

管理会社委託の場合は、次のような形が一般的です。

✅管理会社が名簿を電磁的に作成・更新し、理事長が閲覧承認を行う

✅管理員が管理事務室で名簿を保管し、理事長が随時確認可能にしている

✅名簿ファイルを理事長・副理事長限定でクラウド共有している

一方、自主管理マンションでは、理事長または書記担当が紙面・Excel等で名簿を管理するケースもあります。

どちらの場合でも、理事長は名簿を即時に取り出せる状態を維持し、個人情報漏洩が起きないよう施錠管理やアクセス制限を設けることが必要です。

新規入居者への届出義務を徹底する

新たに入居・転入した区分所有者や賃借人が、管理組合への届出を怠るケースは少なくありません。しかし、名簿が最新化されなければ、災害時や工事時の連絡体制が機能しなくなります。

管理組合としては、次のような実務対応が有効です。

✅売買・賃貸時の不動産会社へ届出義務の説明を徹底する

✅引っ越し初日に管理員・理事長・フロント担当が届出書の提出を促す

✅名簿確認時に新入居者情報の抜けを発見した場合は追って提出を求める

管理委託している管理組合は、管理会社が名簿を保管していることも多いため、情報入手が早い管理員含めて連携することが不可欠です。

また、届出様式には「所有者情報」「居住者情報」「緊急連絡先」「災害時要支援区分」などを設け、理事会で管理しやすい構成にしておくとよいでしょう。

管理計画認定制度との関係 ― 表明保証書の提出義務

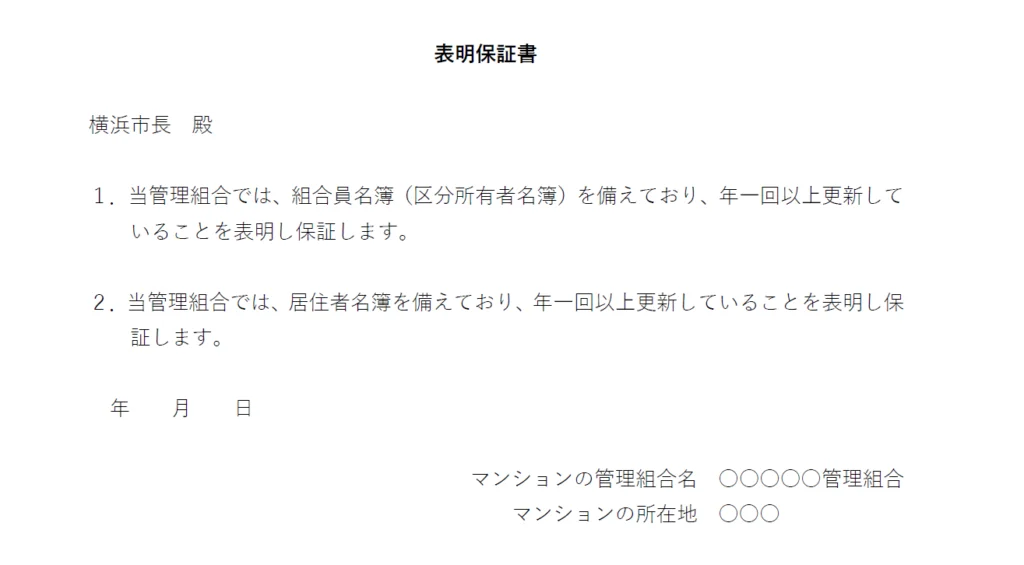

マンション管理計画認定制度(国交省・自治体運用)では、名簿管理も審査項目の一つとされています。特に、申請時には「組合員名簿の更新を年1回以上実施している」旨の表明保証書を自治体へ提出する必要があります。

横浜市に限らず、各自治体では認定申請書類の中に次のような項目があります。

✅組合員名簿、居住者名簿が備えられており、年1回以上内容の確認が行われている

ひな形のイメージはこのような形です。

引用:横浜市 管理計画認定制度とは、認定基準、申請方法 より表明保証書のひな形を紹介

このため、

✅名簿更新日と確認方法を記録しておく

✅総会や理事会の議事録に「名簿確認実施済み」と記載する

✅管理会社に報告書として提出して貰う

といった形で、“確認の証跡”を残す運用が不可欠になります。

名簿の更新・閲覧に関するルールを明文化する

第1項・第2項では、名簿の閲覧や交付請求が認められていますが、プライバシーの観点から統一ルールの明文化が欠かせません。以下は、実際にトラブルになりにくい管理組合が共通して定めている項目です。

✅閲覧請求は書面または電子メールで提出

✅理事長が請求理由を確認し、理事会承認を得て閲覧可否を決定

✅閲覧・交付に要する費用(コピー代等)は請求者負担

✅電子データ閲覧時はPDF形式で限定提供

✅電子データで提供した場合は使用後の名簿の破棄を徹底

これらを明確にすることで、理事会・管理会社双方の責任範囲が明確化され、不要なトラブルを防止できます。

名簿管理の健康診断(3分セルフチェック)

次のうち、1つでも当てはまれば“名簿が機能していない”可能性があります。

✅最後の名簿更新が1年以上前

✅賃借人(居住者)の連絡先を把握していない(所有者しか分からない)

✅名簿が理事長の個人PC/個人クラウドにしかない

✅閲覧請求が来たときの手順(誰が判断し、何を開示し、記録をどう残すか)が決まっていない

✅管理計画認定制度の申請時に、更新の証跡(議事録・報告書)を出せない

1つでも該当する場合、まずは『更新・保管・閲覧』の運用ルールを先に固め、必要に応じてデジタル管理へ移行するのが安全です。

まとめ:“名簿を戦える状態”にするための3つの準備

第31条の2は、管理組合の内部統制を強化するための重要条文です。理事会が「名簿の作成・更新・閲覧」の実務フローを整えることは、単なる事務作業ではなく、

✅災害対応力

✅所有者把握力

✅コミュニティの信頼性

を高めるための基盤整備です。

名簿を“管理書類”から“戦略的データベース”へと進化させることが、これからの管理組合に求められる姿勢と言えるでしょう。

コメント