本記事は、練馬区が公表した「令和6年度 分譲マンション実態調査報告書」をもとに、区内分譲マンションの老朽化と管理の実態(修繕計画・滞納・賃貸化・高齢化など)を、管理組合の実務目線で整理したものです。

以降は、報告書の数値・図表を前提に、管理組合が今すぐ確認すべき論点へ落とし込みます。

練馬区の分譲マンション現状と老朽化の進行

結論を先に言うと、練馬区のデータが示しているのは「老朽化そのもの」よりも、老朽化に対して管理組合側の体制(人・合意形成・資金計画)が追いつかなくなる局面が増える、という現実です。だからこそ、長期修繕計画と修繕積立金だけでなく、滞納・賃貸化・役員不足といった“運営の課題”を同時に扱う必要があります。

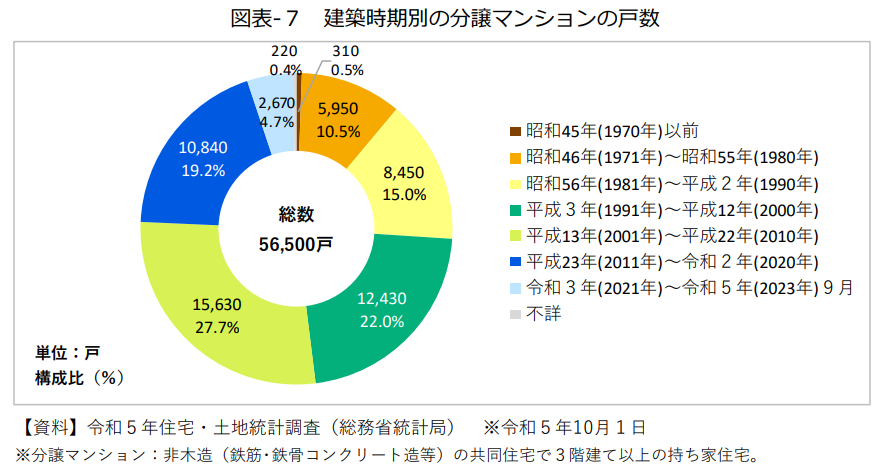

東京都練馬区では、近年マンション(分譲マンション)の戸数が大きく増加しています。直近20年間で区内の分譲マンション戸数は約1.7倍(33,210戸から56,500戸)に増え、現在では練馬区民の約13%が分譲マンションに居住しています。賃貸マンションも含めると、区民のおよそ5割がマンションで暮らしている計算です。

マンション居住者が増える一方で、建物自体の老朽化も進んでいます。練馬区の実態調査報告書によれば、建築後40年以上経過した高経年マンションが全体の11.1%、30年以上まで範囲を広げると26%を占めています。つまり区内の分譲マンションの4分の1以上が築30年以上の高経年マンションとなっており、今後10~20年でこの割合はさらに急増する見通しです。こうした老朽化マンションの増加は、建物の安全性や維持管理に大きな課題を投げかけています。

(図)練馬区における分譲マンションの建築時期別戸数(令和5年時点)

※図が見られない環境の方向けに要点を先に書くと、1970〜80年代竣工が全体の約4分の1を占め、築40年前後の層が厚い構造です。この層は、外壁・屋上防水だけでなく、給排水管・電気設備の更新期とも重なり、修繕計画と資金計画の同時更新が避けられません。

これら築40年前後のマンションでは建物や設備の老朽化が深刻化し始めています。徐々に建替え適齢期を迎える物件も増え、マンション管理組合には難しい判断と対応が迫られます。老朽化の現状を正確に把握し、計画的に対策を講じることが求められているといえるでしょう。

練馬区内のマンションで老朽化が進む背景には、昭和40~50年代のマンション建設ブームがあります。当時建てられたマンションが一斉に築40年以上となり、外壁や屋上防水といった基本的な経年劣化に加え、給排水管・電気設備の更新時期も迎えています。また、1981年以前に建てられた旧耐震基準のマンションも少なくありません。

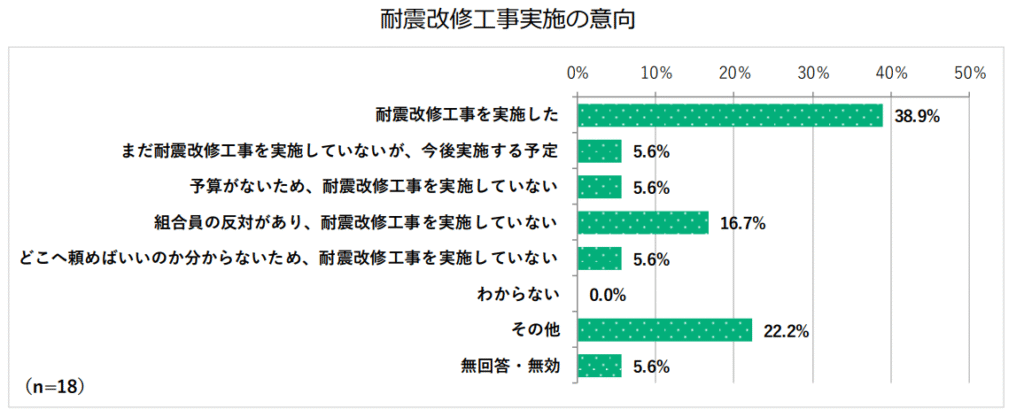

調査によれば、旧耐震基準で建てられたマンションの約4割は耐震診断の結果、耐震性に懸念があることが判明しました。そのうち約4割のマンションでは既に耐震改修工事など何らかの対応をしていますが、残りの約4割は耐震診断自体をまだ実施していない状況です。大地震に備えた建物の安全性確保という面でも、マンションに住む住民だけでなく、周辺地域への影響など、老朽化マンションの課題は看過できません。

老朽化マンションが抱える居住・管理上の問題

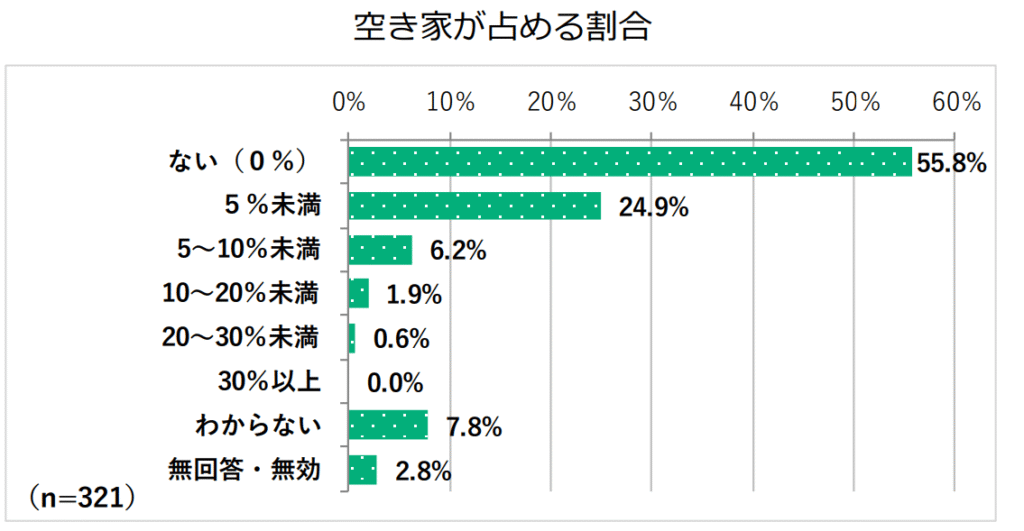

築年数の経過に伴い、マンションの物理的な老朽化だけでなく居住環境や管理面の問題も顕在化します。まず指摘されるのが空き家や賃貸化の増加です。調査では、高経年マンションの約2割(22.2%)で全戸数の5%以上が空き家になっている実態が明らかになりました。住戸内で長期間人が住まず放置される空き家が増えると、建物全体の衛生・防災上のリスクや、管理費の未収問題にもつながります。

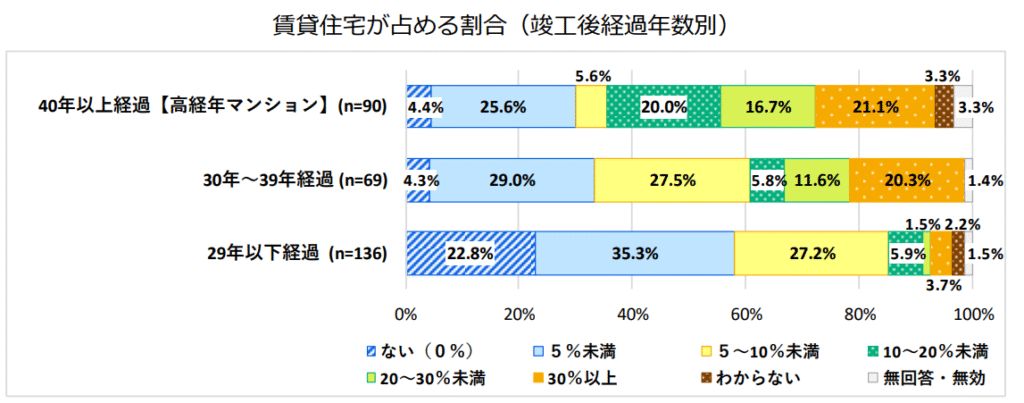

また、高経年マンションの約4割(37.8%)では住戸の20%以上が賃貸用途となっており、居住者の入れ替わりが多かったり、オーナーが現地に住んでいない“賃貸化”が進行しています。賃貸化率が高いマンションでは、区分所有者(オーナー)の管理意識が希薄化したり、入居者とのコミュニティ形成が難しくなる傾向があります。

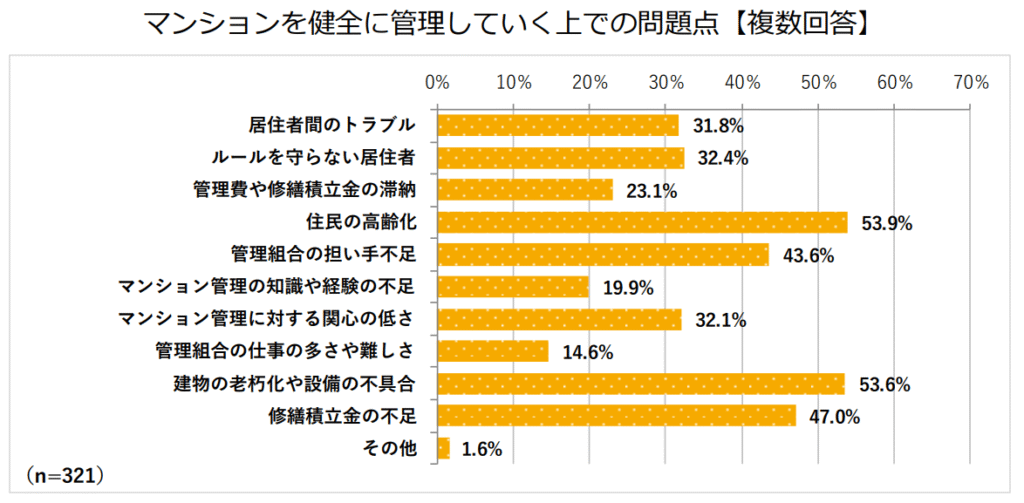

さらに、居住者の高齢化も深刻です。分譲当時から住み続ける初期入居者が高齢となり、管理組合の役員を担う人材の確保が難しくなっているケースが多く報告されています。「住民の高齢化」は管理上の主要な問題点として全体の53.9%のマンションで挙げられており、同じく「建物の老朽化や設備の不具合」も53.6%で並んでいます。高齢化した居住者のみでは大規模修繕工事の計画・監理など高度な判断を要する課題に対応しきれず、専門知識を持つ若手やプロの手を借りる必要性が増しています。

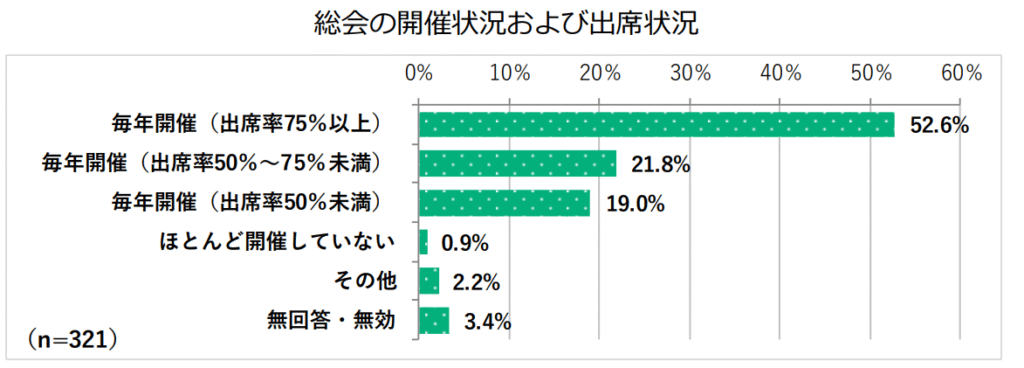

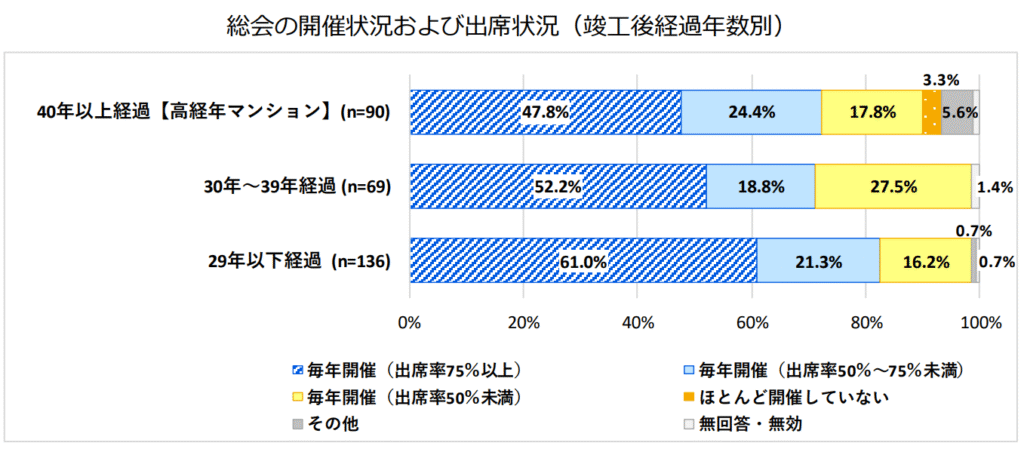

老朽マンションでは、管理組合の運営自体が停滞する懸念もあります。年齢や体力の面から役員のなり手が不足したり、総会への出席率が低下する傾向が指摘されています。実態調査でも「竣工年が古いほど総会への出席率が低い」ことが確認されており、高齢の区分所有者が多いマンションほど意思決定の場である総会が形骸化しやすい状況です。総会の成立に必要な定足数を満たせず、重要な議案の決議が先送りになるケースはないか、各管理組合で注意が必要です。

管理組合の運営状況とマンション管理の課題

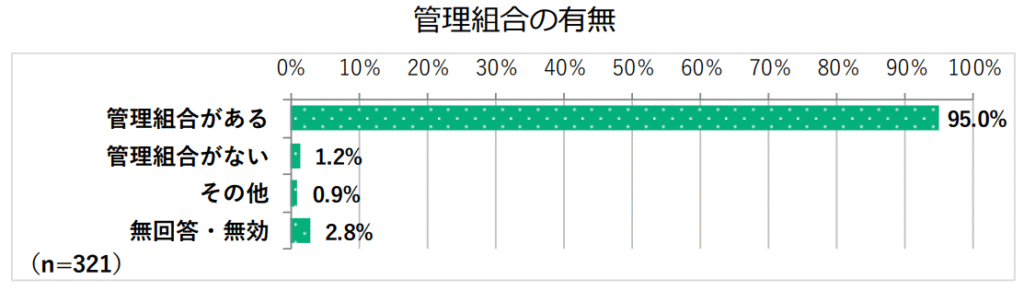

練馬区の調査によれば、ほぼ全て(95%)の分譲マンションで管理組合自体は組織されています。これは区分所有法に基づきマンションごとに区分所有者全員で管理組合を構成することになっているためで、大半の物件で何らかの組合組織はあるということです。

※区分所有法では分譲マンションにおいて複数の区分所有者がいると自然発生的に管理組合が組織化されるため、理論上は100%ですが、調査では管理組合が機能しているかを問われた結果と想定されます

一方、その運営実態を見ると、課題も浮かび上がっています。総会の開催状況については「大多数(93.5%)のマンションで毎年総会を開催」しているものの、前述のように築年数が古いほど出席率が低い傾向があります。十分な合意形成を図るには、総会への参加率向上や委任状・書面決議の活用など工夫も必要でしょう。

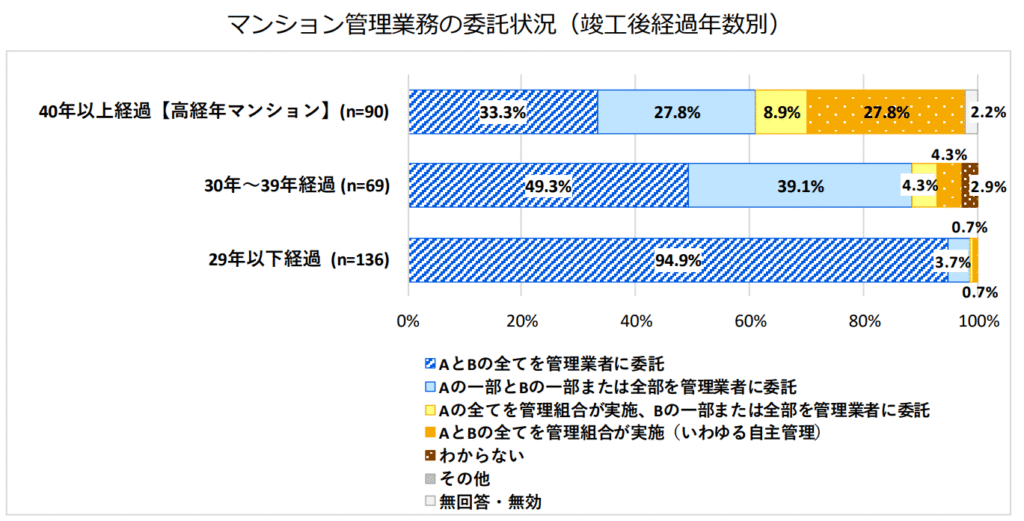

また、管理組合の運営方式にも差が見られます。マンション管理会社に日常の管理業務を委託せず、自主管理で運営しているケースは高経年マンションで約3割(27.8%)に上ります。自主管理はコスト面では管理委託費を削減できる利点がありますが、専門知識の不足や対応力の限界から、修繕計画の未整備やトラブル対応の遅れを招きがちです。

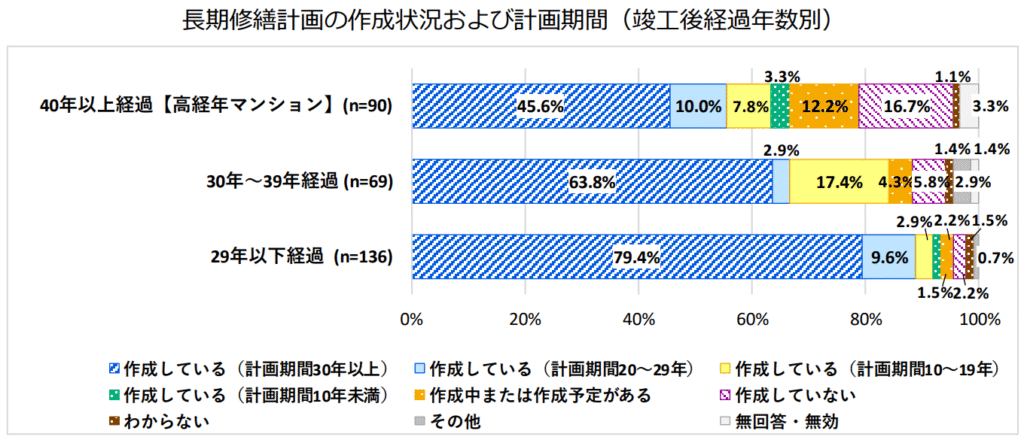

実際、調査でも高経年マンションの約3割が長期修繕計画を未作成と回答しており、将来の修繕のビジョンが描けていない実態が明らかになりました。このように管理会社不在で運営する組合ほど、計画的な維持管理に課題を抱えやすいと言えます。

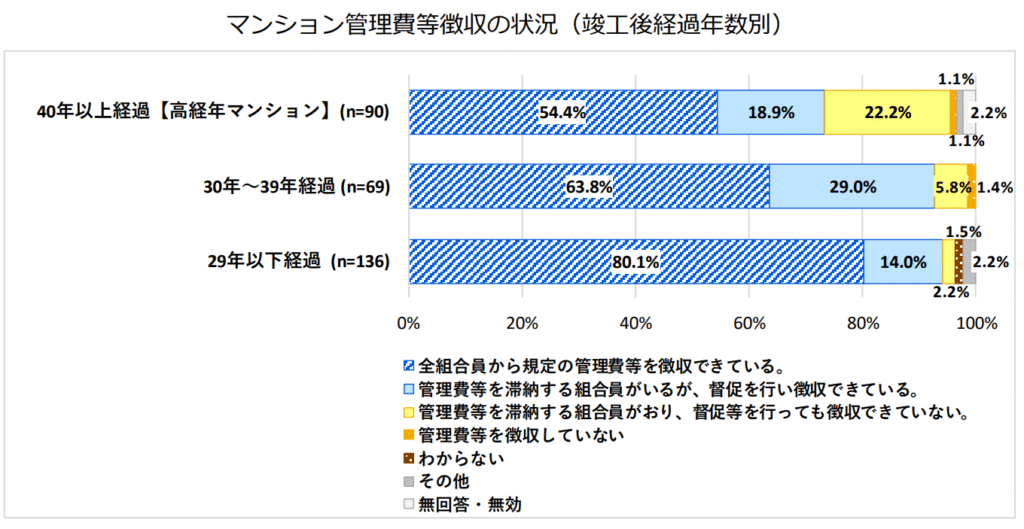

加えて、管理組合の財政面の問題も見逃せません。管理費や修繕積立金の滞納は、マンション管理全般で頭の痛い問題ですが、特に高経年マンションで顕著です。調査によると、築40年を超えるマンションの4割(41.1%)で管理費等を滞納している組合員(区分所有者)がいる状況で、そのうち半数(22.2%)のマンションでは督促しても回収できない滞納が発生しています。

居住者の高齢化や賃貸オーナーの増加により、管理費の集金が困難になっているケースも考えられます。滞納が慢性化すると修繕実施にも支障を来すため、早期の対応が重要です。

修繕積立金と大規模修繕工事に関する課題

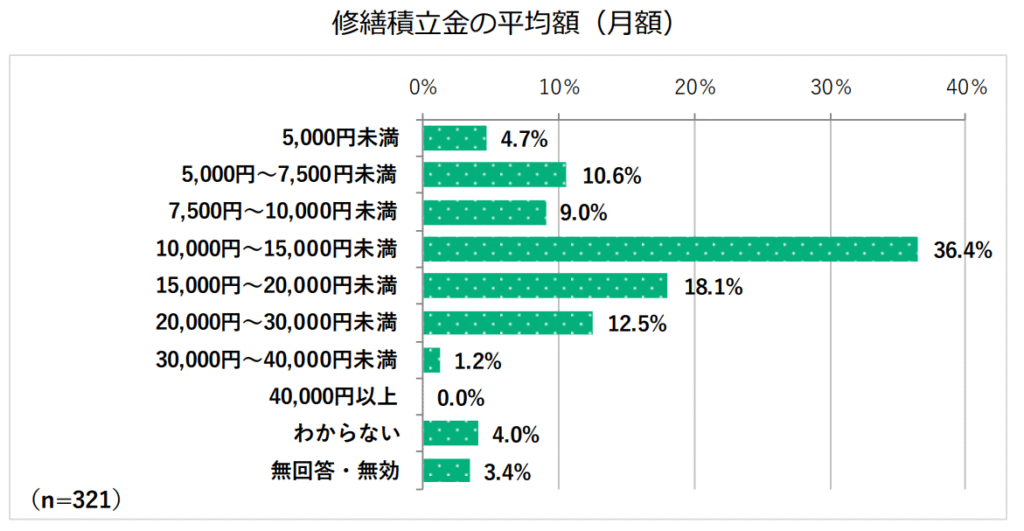

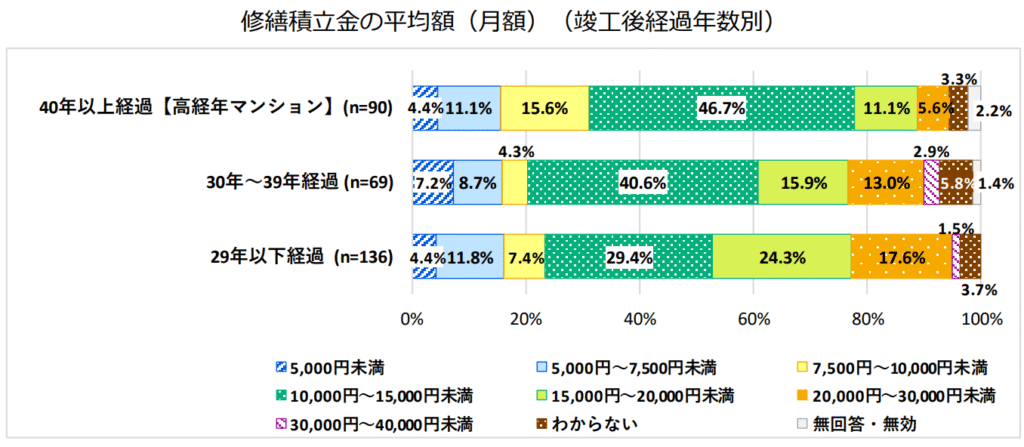

マンションの修繕積立金は将来の大規模修繕工事に備える命綱ですが、練馬区の実態調査結果からは多くのマンションで積立金額の不足が懸念されます。1戸あたりの月額積立金について、マンション全体では「1万円~1万5千円未満」が最も多く約36%を占める状況です。特に築古のマンションほど積立額が低い傾向が顕著で、築40年以上の高経年マンションの8割強(85.6%)では月額1万5千円未満しか積み立てていません。

一方、築浅マンション(築29年以下)では約半数が1万5千円以上を積み立てており、築年次が古いほど修繕財源の準備に差があることが分かります。これは、古いマンションほど分譲当初に設定された管理費・積立金が低額で、その後十分な値上げがなされてこなかった可能性があります。

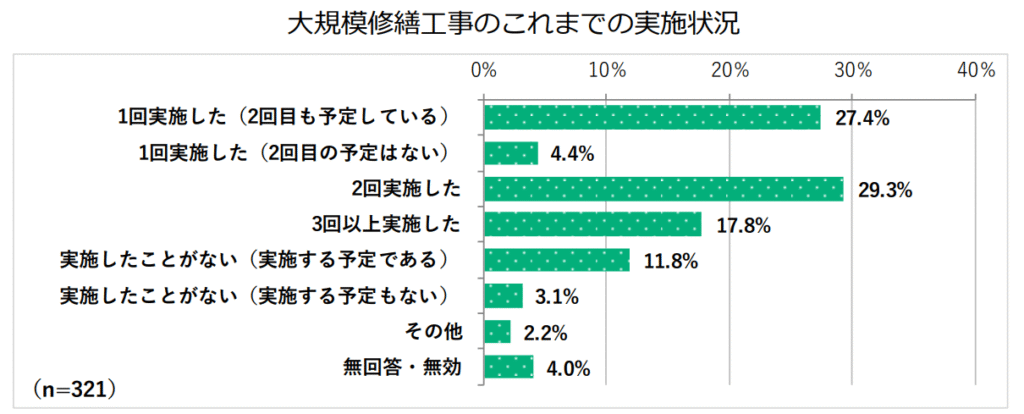

積立金不足の何が問題かといえば、言うまでもなく大規模修繕工事に支障が出る点です。一般にマンションは12年ごとの外壁塗装・防水工事や、設備更新を含めて30年程度で大規模改修の時期が巡ってきます。調査によれば、練馬区のマンション全体の約3割(31.8%)が「1回は大規模修繕工事を実施済み」でしたが、約15%は一度も大規模修繕を実施したことがないと回答しています。

築年数が浅い物件も含まれるため一概に悪いとは言えませんが、その中には本来実施すべき時期を過ぎても着手できていないマンションもあると推察されます。また、大規模修繕を未実施と答えたマンションのうち3.1%は「実施する予定もない」とされ、老朽化を放置している懸念もあります。

一方、築40年以上のマンションでは約半数(52.2%)が「大規模修繕工事を3回以上実施」しているとのデータもあります。築年が古い分、定期的に改修を重ねてきた結果ですが、その分費用負担も累積しています。高経年マンションの管理組合にとって、次なる改修に向けた資金確保は悩みの種でしょう。

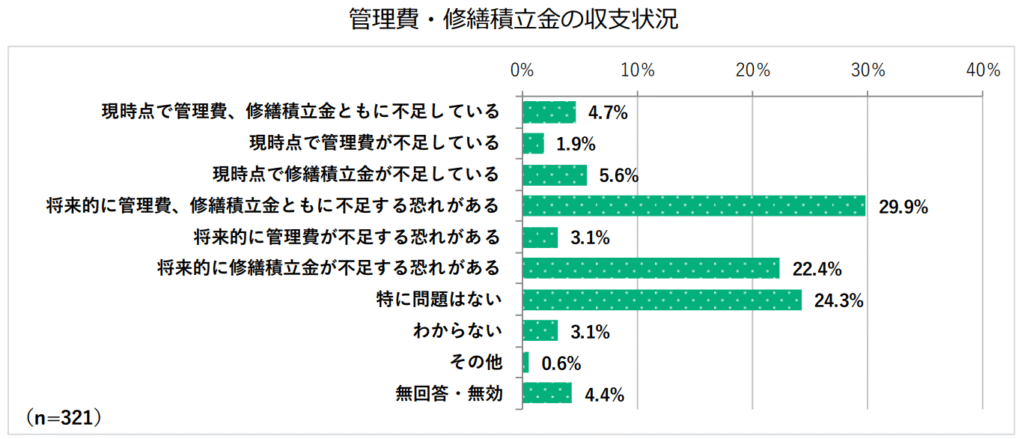

実態調査でも「将来的に修繕積立金が不足する恐れがある」と回答した組合は少なくなく、資金計画の見直しを迫られています。資材価格や人件費の高騰もあり、予定していた工事費用が不足するケースも出てきています。こうした状況から、必要に応じて積立金の値上げや一時金の徴収、金融機関からの借入(住宅金融支援機構のマンション共用部改修ローン等)の活用も検討しなければならない局面が増えています。

課題への対応策と今後の展望

上述したように、「老朽化」「管理組合の運営」「修繕積立金」「大規模修繕」といった課題は相互に絡み合い、マンション管理の難しさを浮き彫りにしています。ただし、練馬区では今回の実態調査を踏まえ、すでにマンション管理適正化推進計画の見直しや具体的支援策の検討に着手しています。

区はマンション管理組合向けに年3回のセミナー「ねりまマンションセミナー“未来塾”」を開催し、管理組合運営や大規模修繕の進め方に関する情報提供や組合同士の交流の場を設けています。また事前予約制の無料相談窓口や、マンション管理アドバイザー派遣制度(費用補助あり)なども整備し、老朽マンションの維持管理を側面支援しています。行政としても、適切なマンション管理が地域の重要課題との認識のもと、管理組合への啓発・支援を強化していく方向です。

しかし、日々のマンションを支える主役は他でもない管理組合の皆さんです。管理組合関係者にとって今回の調査結果は、自身のマンションを振り返り課題を見つめ直す良い契機となるでしょう。老朽化したマンションでも適切な手立てを講じれば、建物寿命を延ばし安全・快適な居住環境を維持できます。以下に、管理組合が今から取り組むべき具体的なアクションの例を挙げます。

長期修繕計画の策定・見直し

まだ長期修繕計画を作成していない場合、早急に専門家の協力を得て策定しましょう。既に計画があっても、築年数や物価上昇を踏まえて内容を定期見直しすることが重要です。練馬区の調査でも高経年マンションの約3割が計画未策定という結果でした。計画なしでは必要な修繕工事のタイミングや費用が把握できず、場当たり的な対応になりがちです。計画策定を通じて将来の工事スケジュールと資金需要を「見える化」しましょう。

修繕積立金の充実

現在の積立金額で将来の大規模修繕に足りるか、シミュレーションを行います。不足が見込まれる場合は、段階的な積立金の増額や一時金(臨時徴収)の検討も必要です。調査では高経年マンションの8割超が月額1万5千円未満と低水準でした。低すぎる積立金は将来の大きな負担増となって跳ね返ります。早めに手を打てば区分所有者の合意も得やすく、少しずつ負担を上げる工夫が可能です。

修繕積立金の不足については、まずは管理組合として危機感を持つ事や、役員がアラートを挙げることが重要です。長期修繕計画とリンクした形で、修繕積立金の計画を立てることも重要であり、「いつ、どのような工事を行う計画だから、これぐらいの修繕積立金が必要」という計画性が非常に大切です。

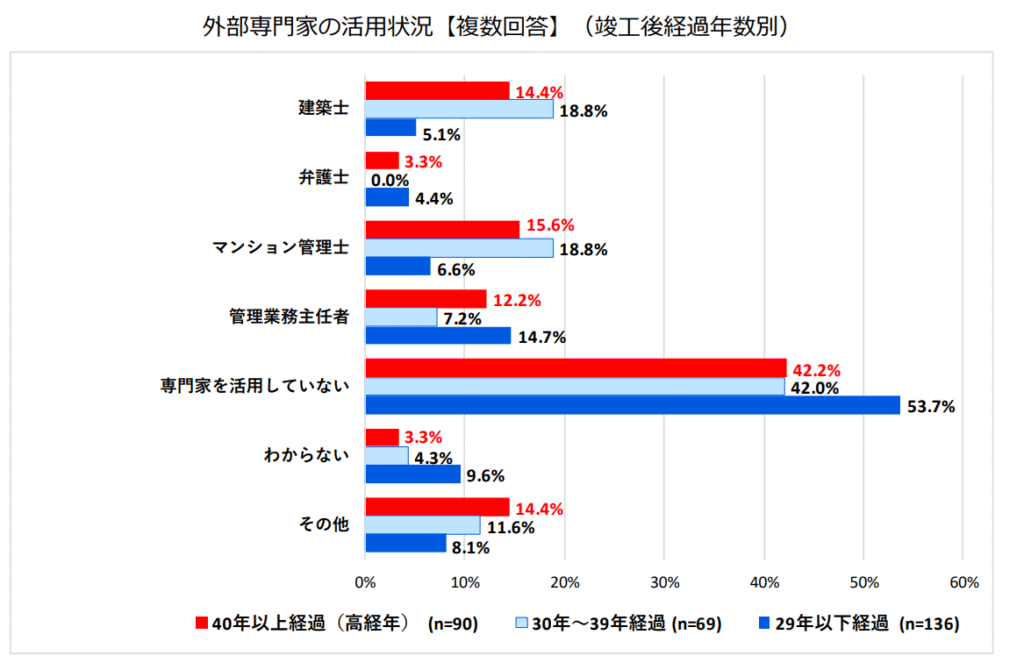

専門家・専門業者の活用

管理組合だけで解決が難しい問題は、遠慮なく専門家の知見を借りましょう。例えば建物診断や耐震診断、大規模修繕の計画策定には一級建築士やマンション管理士などの協力が有用です。練馬区ではマンション管理アドバイザー派遣の費用助成制度も用意されており、こうした制度を活用すれば専門家に相談しやすくなります。また、技術系の顧問を契約して定期的に建物点検を行うマンションも増えています。プロの知見を取り入れることは、結果的に長期的なコスト削減にもつながるでしょう。

管理組合の体制強化

役員のなり手不足に対しては、輪番制の徹底や外部管理者(第三者管理方式)の導入なども検討に値します。高齢の単独世帯が多いマンションでは、息子世代など外部オブザーバーに協力を仰ぐ例もあります。総会や理事会への参加促進策として、議決権行使書の送付率向上やオンライン会議の活用も考えましょう。区分所有者全員に対し、マンション管理は自分たちの暮らしを守るものという意識共有を図り、協力体制を強化することが重要です。

行政支援・他組合との情報交換

練馬区が提供するセミナーや相談会には積極的に参加し、最新の制度情報や他の管理組合の事例を学びましょう。また、近隣マンションの管理組合同士で情報交換する場を持つのも有益です。課題や成功事例を共有することで、自組合の改善につながるヒントが得られます。行政からの補助制度(耐震改修助成やバリアフリー改修補助など)も定期的にチェックし、使えるものは積極的に利用していきましょう。

まとめ~練馬区の課題はどこにも当てはまる課題でもある

今回の練馬区「令和6年度分譲マンション実態調査報告書」で浮き彫りになった課題は、決して練馬区だけの問題ではなく、日本全国のマンションが直面する共通のテーマでもあります。築年数の経った分譲マンションでも、適切なマンション管理(管理組合運営と修繕計画の両輪)を行うことで、その資産価値と住環境を維持し、次の世代へ繋げることができます。管理組合の関係者の方々には、ぜひ今回得られたデータや知見を自分事として捉え、課題解決への第一歩を踏み出していただきたいと思います。

「マンション管理のレベルアップ」は一朝一夕には成し遂げられませんが、小さな改善の積み重ねが老朽化マンションの未来を大きく変えるはずです。住民にとって安心・安全で暮らし続けられる住まいを守るために、今できることから行動を起こしていきましょう。各管理組合の前向きな取り組みが、マンション居住環境の向上にもつながっていくはずです。

コメント