マンションの大規模修繕工事を巡り、「談合ではないか」と疑問を持つ管理組合は少なくありません。 この記事では、実際に起きやすい談合の構造と、管理組合が取れる現実的な対策を解説します。 感情論ではなく、制度と実務の視点で整理します。

明らかになった談合疑惑の経緯と関与企業

談合疑惑発覚の経緯

事の発端は、2025年3月4日、公正取引委員会(公取委)が独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで、関東地方におけるマンション大規模修繕工事の主要事業者約20社に対し、立ち入り検査を行ったことです。

その後、公取委の調査は拡大し、3月31日には新たに清水建設の完全子会社であるシミズ・ビルライフケアや業界大手の建装工業を含む数社が追加で立ち入り検査を受け、対象業者は約25社に。さらに、4月23日には、大京グループの大京穴吹建設や三井住友建設グループのSMCRなど数社にも立ち入り検査が行われ、疑惑の対象は30社超にまで広がっています。

※本件の報道の起点(参考):日経の記事(有料の場合があります)

関与が疑われる主な企業

現時点で報道により名前が明らかになっている主な関与企業は以下の通りです:

- SMCR(東京・中央)

- 建設塗装工業(東京・千代田)

- 建装工業(東京・港)

- シミズ・ビルライフケア(東京・中央)、清水建設の子会社

- シンヨー(川崎市)

- 大京穴吹建設(高松市)、大京グループの子会社

- 大和(横浜市)

- 中村塗装店(東京・品川)

- 日装・ツツミワークス(東京・豊島)

- 長谷工リフォーム(東京・港)、長谷工コーポレーション傘下

- 富士防(神奈川県横須賀市)

- YKK APラクシー(千葉県松戸市)

- リノ・ハピア(東京・大田)

- 三和建装(東京・西東京) 2025年5月1日追加

- ティーエスケー(千葉市) 2025年5月1日追加

- ニーズワン(東京・渋谷) 2025年5月1日追加

- ニットクメンテ(東京・北) 2025年5月1日追加

- 翔設計(東京・渋谷) 2025年5月1日追加

※2025年5月1日追加のニットクメンテは3月6日に自ら公表、他の4社は日経クロステックならびにその関係者の取材で判明

これらの企業は、マンション管理組合が発注する大規模修繕工事の見積もり合わせや入札において、事前に受注業者や受注額を調整していた疑いが持たれています。

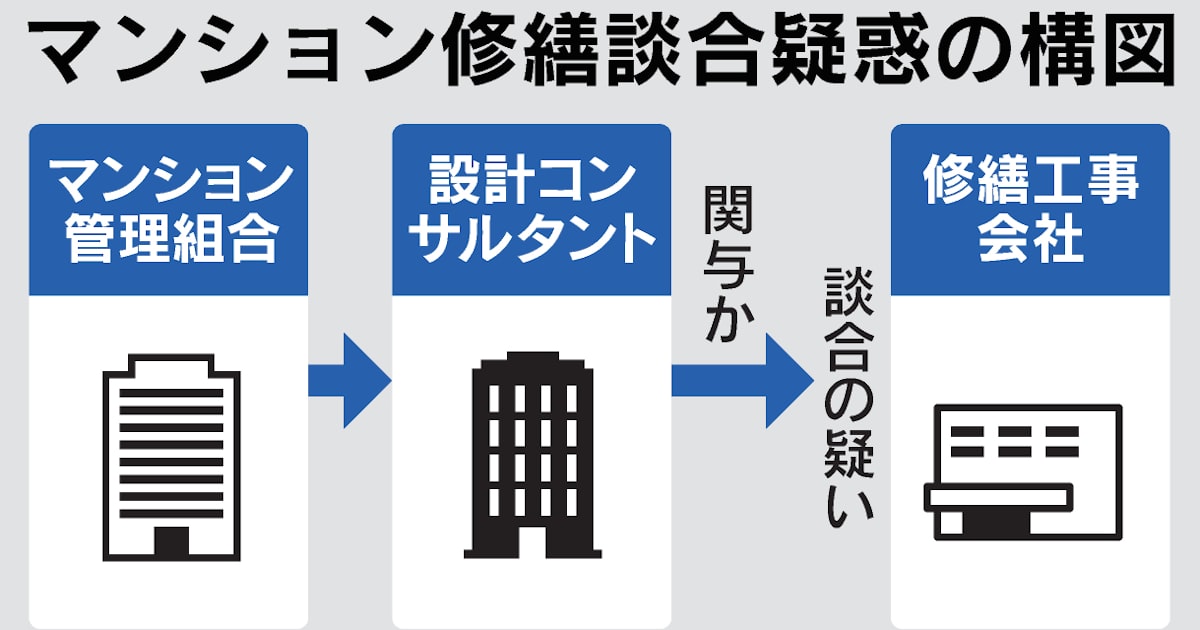

公取委は、これらの工事業者が首都圏のマンション工事を分け合うことで、各社が安定的な利益確保を図っていたと見ています。また、設計コンサルタントが受注過程に関与している疑いも指摘されており、公取委は談合解明にコンサルタント側の調査も不可欠と判断しています。

管理組合が業者選定を検討する際には、「どのタイミングで・誰が・何を判断するのか」を体系的に把握しておくことが重要です。大規模修繕工事の検討開始から、業者選定、工事完了までの全体像については、以下の記事で実務フローを分かりやすく整理しています。

▶【確認したい】大規模修繕工事検討から完了までを分かりやすく解説

関与企業の情報(マンション管理新聞2025年4月25日号より)

マンション管理新聞に「2025年春号大規模修繕」という広告が入っていました。

その中には、上記の関与企業の中で、建装工業、日装・ツツミワークス、YKK APラクシーの情報がありましたので、まとめてみました。

建装工業とYKK APラクシーは実績のマンション名も出ています。

建装工業

- 社名:建装工業株式会社

- 所在地:〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目11番1号

- 設立:昭和29年4月12日

- 資本金:3億円

- 代表者:代表取締役 高橋 修身

- 従業員数

- 正社員:832名

- 現場代理人:694名

- 協力会社含む延べ動員可能数:6,300名

- 売上高(2024年3月期):64,624百万円(うち改修工事高 60,391百万円)

- 許認可番号:

- 国土交通大臣許可(特-6)第4366号

- 一級建築士事務所 東京都知事登録 第36592号

- 主な有資格者数

- 一級建築士:41名

- 一級建築施工管理技士:323名

- 一級土木施工管理技士:116名

- その他、二級建築士/土木施工管理技士/電気工事施工管理技士など

- 業種区分:建築・土木工事、左官・タイル・防水・塗装・内装・管・電気工事ほか改修全般

過去3年間の改修工事実績と主なマンション名

2024年度(2025年3月決算集計中)

- 改修工事高:集計中

- 主な工事物件(全8件)

- 若葉台第一住宅(首都圏マンションリニューアル事業部/大規模修繕工事)34棟・5~14階・889戸

- ファミリータウン東陽(設備・内装リニューアル事業部/給排水管他改修)14棟・4~15階・777戸

- ダイアパレス月寒中央通(北海道支店/大規模修繕工事)1棟・14階・136戸

- ザ・レジデンス一番町(東北支店/大規模修繕工事)1棟・29階・245戸

- コスモ上大岡アークタワーズ(横浜支店/大規模修繕工事)5棟・5階・242戸

- コープ野村共和(中部支店/大規模修繕工事)3棟・8階・408戸

- トア山手ザ神戸タワー(関西支店/大規模修繕工事)1棟・35階・316戸

- アーサー新宮グランパティオ(九州支店/大規模修繕工事)2棟・11、12階・211戸

2023年度

- 改修工事高:60,391百万円

- 主な工事物件(全8件)

- 芝浦アイランドグローヴタワー(首都圏リニューアル事業部/大規模修繕工事)1棟・49階・833戸

- 入間駅前プラザ第一団地(設備・内装リニューアル事業部/給排水管改修工事)8棟・8階・219戸

- ザ・サッポロタワー山の手(北海道支店/大規模修繕工事)1棟・20階・171戸

- 朝日プラザ柏木(東北支店/大規模修繕工事)3棟・10階・277戸

- パークシティ金沢八景(横浜支店/大規模修繕工事)6棟・14階・757戸

- ザ・ライオンズミッドキャッスルタワー(中部支店/大規模修繕工事)1棟・47階・390戸

- ディーグラフォート千里中央(関西支店/大規模修繕工事)6棟・20階・587戸

- ヴェルタワー下関(九州支店/大規模修繕工事)1棟・22階・99戸

2022年度

- 改修工事高:60,594百万円

- 主な工事物件(全7件)

- アーバンドックパークシティ豊洲(首都圏マンションリニューアル事業部/大規模修繕工事)3棟・52階・1,481戸

- 潮路南第二ハイツ団地(設備・内装マンションリニューアル事業部/給排水管他改修工事)13棟・14階・511戸

- ロイヤルコートさっぽろシティ(北海道支店/大規模修繕工事)4棟・15階・350戸

- 東京フロンティアシティパーク&パークス(横浜支店/大規模修繕工事)1棟・20階・635戸

- サニーヒル表山団地(中部支店/大規模修繕工事)19棟・3階、4階・174戸

- ユニハイム山崎(関西支店/大規模修繕工事)8棟・11階・444戸

- ファミールハイツ久留米(九州支店/機械式駐車場新設工事)3棟・15階・300戸・駐車場242台新設

特長

- 創業121年を迎えるマンション改修専門企業

- 大規模修繕から給排水設備・内装リフォーム、耐震・エコ改修までワンストップで対応

- 全国主要拠点に支店を配置し、地域特性に合わせた施工体制を構築

お知らせ

広告には、お知らせとして、

一部報道機関から報道されましたとおり、当社は関東地区のマンション大規模修繕工事の受注に関し、本年3月24日に公正取引委員会の立入検査を受けました。当社は、現在、検査対象となる事実の把握を行っておりますが、立入検査を受けた事実を真摯に受け止め、公正取引委員会の検査に対して全面的に協力してまいります。

との文面が入っていました。

日装・ツツミワークス

- 社名:株式会社日装・ツツミワークス

- 所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-4-3 NBF池袋イースト14F

- 設立:1997年4月9日

- 資本金:1億円

- 代表者:代表取締役社長 堤 崇

- 従業員数

- 正社員:161名

- 現場代理人:76名

- 協力会社含む動員可能数:1,000名

- 許認可番号

- 国土交通大臣許可(特-4)第24561号

- 国土交通大臣許可(般-4)第24561号

- 一級建築士事務所 東京都知事登録 第49965号

- 売上高(改修工事高含む):11,620,872,900円

- 有資格者数

- 一級建築士:6名

- 一級建築施工管理技士:51名

- 一級管工事施工管理技士:6名

- 一級土木施工管理技士:3名

- 二級建築士:15名

- 二級建築施工管理技士:14名

- 二級土木施工管理技士:2名

- 業種区分:建築工事業、左官工事業、石工事業、鉄筋工事業、板金工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、防水工事業、塗装工事業、熱絶縁工事業、大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、鋼構造物工事業、機械設備工事業、管工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 ほか

過去3年間の改修工事実績と主なマンション名

2024年度

- 改修工事実績:550件

- 改修工事高:116億円

2023年度

- 改修工事実績:473件

- 改修工事高:79億円

2022年度

- 改修工事実績:435件

- 改修工事高:56億円

公正取引委員会による立入検査について

広告には以下の情報が入っていました。

公正取引委員会による立入検査について

弊社は、大規模修繕工事の受注に関し独占禁止法違反の疑いがあるとして、3月4日に公正取引委員会による立入検査を受けました。

本件につきまして厳粛かつ真摯に受け止め、公正取引委員会の調査に対して全面的に協力してまいります。

お客様をはじめ、関係各位の皆様には、大変ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

YKK APラクシー

- 社名:株式会社YKK APラクシー

- 所在地:〒270-2225 千葉県松戸市東松戸3-7-21

(東京支店・仙台支店・福岡支店・神奈川営業所・埼玉営業所 併設) - 設立:平成2年(1990年)8月30日

- 資本金:2億5,000万円

- 代表者:宮崎 省吾

- 従業員数

- 正社員:150名

- 現場代理人:61名

- 協力会社含む動員可能社員数:1,200名

- 売上高(見込):88億7,300万円(改修工事高も同額)

- 許可番号

- 建設業許可:国土交通大臣許可(特-6)第20636号

- 一級建築士事務所登録:千葉県知事登録 第1-2301-6948号

- 有資格者数(主なもの)

- 一級建築士:2名

- 二級建築士:8名

- 一級建築施工管理技士:55名

- 二級建築施工管理技士:73名

- 一級管工事施工管理技士:2名

- 二級管工事施工管理技士:1名

- 一級電気工事施工管理技士:1名

- 一級土木施工管理技士:2名

- マンション改修施工管理技術者:15名

- 業種区分:大規模修繕工事をはじめ、建築/左官/タイル・れんが・ブロック/防水/塗装/内装仕上/管工事/機械設備工事など、マンション改修全般

過去3年間の改修工事実績と主なマンション名(全て大規模修繕工事として紹介)

2024年度(改修工事件数:130件)

- フォンテーヌブロー青葉台

- コスモ青葉台シエル・ヴェール弐番館

- ザ・ウィンベル中央公園

- ペアタウン船橋

- ライフステージ浦和常盤公園

- グランドメゾン津田沼

2023年度(改修工事件数:143件)

- 高洲一丁目住宅

- 北柏ライフタウン松葉町四丁目第一住宅

- グランプレシア

- フジタ津田沼マンション

- シーサイド片瀬江ノ島

- 仙台ニュースカイマンション

2022年度(改修工事件数:131件)

- シーアイハイツ和光(第2街区 E~G棟)

- ハーモニータウン新取手

- カムザ・スクエア八千代緑が丘エスタシオン

- 郊外マンション西武新所沢団地

- ドメーヌ熱海伊豆山

- ヒルサイドテラス豊ヶ丘・Ⅰ団地

公正取引委員会による立入検査の記載

他社同様、広告には以下の記載が入っていました。

報道のとおり、弊社は、去る2025年3月4日に、公正取引委員会から独占禁止法に基づく立入検査を受けました。お取引先様を始め、関係者の皆さまには、多大なるご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。弊社は、本件を厳粛に受け止め、公正取引委員会の調査に真摯に対応してまいります。調査結果が判明した際には、改めてご報告させていただく所存です。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

管理組合が見極めることの難しさ

マンションの大規模修繕工事は、通常12~15年ごとに行われる、マンションの維持・資産価値向上に不可欠な工事です。しかし、その専門性の高さから、多くの管理組合にとって工事内容や費用の妥当性を判断することは非常に困難です。

談合の疑いがあるケースでは、設計コンサルタントがその過程に関与していると指摘されています。マンション修繕工事の発注方法の約8割を占めるとされる「設計監理方式」では、管理組合が選定した設計コンサルタントが修繕計画を作成し、工事の進捗を監視します。

本来、コンサルタントは専門的な知識で管理組合をサポートし、適切な業者選定や工事監理を行うべき立場です。しかし、実際には、コンサルタントが特定の工事業者と結びつき、談合に関与したと疑われるケースや、業者選定において便宜を図っていたと指摘される事例が、長年にわたり存在してきたとされています。

このような状況下では、管理組合が複数の業者から見積もりを取ったとしても、事前に調整された金額が提示されるため、適正な価格を把握することは極めて困難です。また、工事内容についても、専門的な知識がない管理組合は、コンサルタントや業者の説明を鵜呑みにせざるを得ない場合が多く、不必要な工事や高額な材料が紛れ込んでいても気づきにくいという構造的な問題があります。

明るみになったことで期待されるチェックの強化

今回の談合疑惑の大規模な報道と公取委の本格的な調査により、長年続いてきたとされる業界の不透明な慣習に光が当たりました。これまで、管理組合にとってブラックボックスであった大規模修繕工事の裏側が白日の下に晒されたことで、今後は以下のような変化が期待されます。

- 管理組合の意識向上: 報道を通じて、談合のリスクや手口を知った管理組合は、これまで以上に業者選定や見積もり内容に対して慎重な姿勢で臨むようになるでしょう。

- コンサルタント選定の厳格化: 談合におけるコンサルタントの役割が指摘されていることから、管理組合はコンサルタントの選定においても、実績や透明性、独立性などをより厳しく評価するようになる可能性があります。

- 入札・見積もりプロセスの見直し: 競争原理が働きにくい従来の入札・見積もりプロセスを見直し、より透明性の高いプロポーザル方式などを採用する管理組合が増えるかもしれません。プロポーザル方式では、複数の施工会社から管理組合の要望に合わせた提案を受け、比較検討することができます。

- 業界全体の透明化: 公取委の調査が進み、不正行為が明らかになれば、談合に関与した企業は法的責任を問われることになります。これにより、業界全体としてコンプライアンス意識が高まり、健全な競争環境が醸成されることが期待されます。

談合リスクを下げるには、まず「どの発注方式で進めるか」を管理組合側が理解しておくことが前提になります。大規模修繕の進め方(設計監理方式/責任施工方式など)を整理した記事も合わせてご参照ください。

▶ 大規模修繕工事の進め方・発注方式の基本はこちら

不適切コンサルタントの存在:2017年の国土交通省アラート

国土交通省は、2017年にマンション管理組合の団体に対し、一部の設計コンサルタントがバックマージンを受け取り、特定の業者が工事を受注できるよう工作しているとして注意を促す通知を出しています。

具体的には、以下のような事例が報告されています:

- コンサルタントが特定の業者に見積もり内容を事前に漏洩する。

- コンサルタントが管理組合に対し、特定の業者を強く推奨する。

- コンサルタントが、実際には必要のない工事を提案に盛り込むよう業者に指示する。

- コンサルタントが、工事費の一部をバックマージンとして業者から受け取る。

国土交通省は、このような不適切なコンサルタントの行為が、工事費の高騰を招き、管理組合に不利益をもたらすとして警鐘を鳴らしました。しかしながら、このような裏で行われる行為を管理組合が発見することは非常に困難であり、今回の談合疑惑の一因になったと考えられます。

国土交通省 設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について(通知)

また、当時の石井啓一国土交通大臣の会見要旨にも記載があります。

(問)マンションの大規模修繕工事に関する実態調査の結果が先週公表されました。これの受け止めなどお聞かせください。

(答)今後、老朽化した分譲マンションストックの増加が見込まれる中、長期的な計画に基づき、適時適切な修繕工事が実施されることが重要であります。

このため、国土交通省では、平成20年6月に「長期修繕計画作成ガイドライン」を作成いたしまして、一般的に12年程度の修繕周期で実施されます大規模修繕工事等に関しまして、標準的な工事の項目等を示しているところであります。

昨今、マンション大規模修繕工事におきまして、施工会社の選定に際して、不適切な工作をおこなう設計コンサルタント等の存在が指摘されており、国土交通省ではマンション管理組合に注意喚起を行うとともに、公的な相談窓口の活用を促す旨の通知を、平成29年1月に発出したところであります。

更に今回初めて、マンション管理組合等がマンション大規模修繕工事やコンサルタント業務が適切かどうかを判断するための参考としていただくために、大規模修繕工事の工事の内訳、工事金額、設計コンサルタント業務の業務内訳、業務量等についての実態調査を実施いたしまして、その結果を公表したものであります。

大規模修繕工事を実施しようとする管理組合等は、設計コンサルタントや施工会社から提出される見積り内容と今回の調査結果とを比較して、事前に検討することによりまして、適切な工事発注等に活用することが可能となります。

国土交通省では、今回の調査結果の有効活用と併せまして、必要に応じて公的な相談窓口の活用を通じて、適切な工事発注が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。

この石井啓一国土交通大臣の会見は2018年5月15日(火)に行われたものですが、以降、7年が経過していても変わらなかったということは、業界の悪しき商慣習やその根深さを感じさせるものがあります。

管理組合として取るべき自己防衛策

冒頭に挙げられた企業によって大規模修繕工事を行った管理組合としては、非常に残念な思いでいると思います。

管理組合に対してどのような対策が講じられるのか分かりませんが、今後大規模修繕工事を予定している管理組合としては、非常に不安なところもあるでしょう。

特に、現時点で工事中の管理組合は、果たして適切な金額で工事がなされているのか、改めて確認する必要がありそうです。

また、今回の事件を踏まえ、今後大規模修繕工事を検討している管理組合は以下の点に注意し、自己防衛策を十分に講じる必要があります。

- 複数の業者から見積もりを取得する: 形式的な見積もりだけでなく、工事内容の詳細な説明を求め、比較検討を綿密に行うことが重要です。

- コンサルタントの選定を慎重に行う: 実績、評判、専門性はもちろんのこと、特定の業者との癒着がないかも確認する必要があります。複数のコンサルタントから話を聞き、比較検討することも有効です。

- 見積もり内容の精査を怠らない: 専門家であるコンサルタントの意見も参考にしながら、本当に必要な工事なのか、材料の価格は妥当かなどを綿密に確認することが重要です。必要に応じて、複数の専門家の意見を聞くことも検討しましょう。

- プロポーザル方式の採用を検討する: 複数の業者から提案を受け、価格だけでなく、技術力や実績、管理組合への提案内容などを総合的に評価することで、より透明性の高い業者選定が可能になります。

- 長期修繕計画の見直し: 計画された修繕費用が市場価格と乖離していないか、定期的に見直すことが重要です。

- 情報公開と透明性の確保: 理事会や修繕委員会だけでなく、組合員全体に対して工事に関する情報を共有し、理解と協力を得ることが自己防衛の第一歩です。

- 不審な動きには臆せず声を上げる: 見積もり価格が異常に高い、特定の業者が強く推奨されるなど、不審な点があれば、理事会や管理会社に問題を投げかけ、細かな説明を求めることが重要です。

今回の談合疑惑は、マンション管理における長年の課題を浮き彫りにしました。管理組合が自己防衛意識を高め、透明性の高い業者選定と工事監理を行うことで、事態の再発を防ぎ、大切な資産を守っていく必要があります。

そして、今回の事件を教訓とし、より健全なマンション管理の実現に向けて、業界や工事関係者が管理組合からの信頼回復のために真摯に取り組むことが求められます。

今回のコラムをYouTube動画で分かりやすく紹介!

最後に、このコラムを総括的にYouTube動画でまとめました。を紹介します。

こちらも全体像が分かる、非常に分かりやすい内容となっているので、是非聴いてみてください。

談合問題に関する啓蒙用動画

以下、管理組合に役に立つ談合問題に関する啓蒙用の動画をまとめます。

※参考動画(管理組合向けに有用だと判断したものを2本に絞って掲載します。内容は各発信者の見解を含みます。)

① 管理組合が取るべき対策がコンパクトに整理されている解説(スマート修繕)

② 現場で起きている構造や論点を把握するための解説(「暴かれる談合」/ガサ入れ報道の解説)

マンション大規模修繕工事 【談合問題】の原因と防止策を徹底解説(令和7年3月4日報道)

株式会社スマート修繕の解説です。非常に分かりやすく、細いながらもコンパクトに解説されています。不正行為を防止するための注意点等についても必見の内容です。

大規模修繕の罠 〜暴かれる談合 公取委 主要30社に“ガサ入れ”【狙われるマンション】20250611(2025年6月21日追加)

こちらは、大規模修繕の内容や、工事会社の選定等、詳しく解説されている内容です。手書きの図解も分かりやすい内容となっていました。

複数の設計コンサル会社 公取委が聴き取り 実態解明へ(2025年7月16日追加)

新たにNHKの動画付き記事を追加しました。

関東地方のマンションの大規模修繕工事をめぐり、工事会社およそ30社が受注調整を繰り返していた疑いがあるとして公正取引委員会が立ち入り検査を行った問題で、工事会社の選定に関わる複数の設計コンサルタント会社からも聴き取りをしたことが関係者への取材で分かりました。公正取引委員会は実態の解明を進めています。

とのことです。

コメント