日本の分譲マンションストック数(総戸数)は年々増加を続け、現在その数は過去最高水準に達しています。一方で築40年以上の“高経年”マンションも急増中で、今後さらに加速する見込みです。しかしながら、マンション建替えの件数は驚くほど少なく、老朽化したマンションすべてを建て替えることは現実的ではありません。

本稿では、2025年8月5日に発表された3つの国土交通省公表データをもとに、この現状と課題、そして高経年マンション時代に管理組合が今からできる備えについて、マンション管理士の筆者が分かりやすく解説します。

アイキャッチ画像:国土交通省「築40年以上の分譲マンション数の推移より

国土交通省発表

分譲マンションストック数の推移(2024(令和6)年末現在)(PDF形式) (2025(令和7)年8月5日更新)

(2025(令和7)年8月5日更新)

築40年以上の分譲マンション数の推移(2024(令和6)年末現在)(PDF形式) (2025(令和7)年8月5日更新)

(2025(令和7)年8月5日更新)

マンション建替え等の実施状況(2025(令和7)年3月31日現在)(PDF形式) (2025(令和7)年8月5日更新)

(2025(令和7)年8月5日更新)

増え続けるマンションストック数と居住者の現状

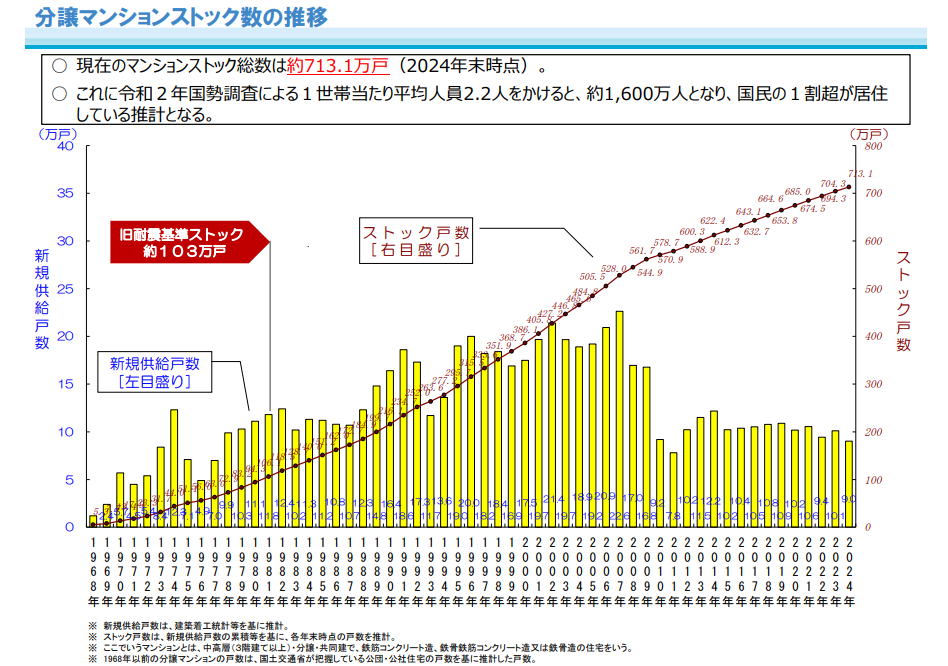

国土交通省の統計「分譲マンションのストック数の推移」によれば、国内の分譲マンションストック総数は2024年末時点で約713.1万戸にのぼります。これは日本の人口の1割超(約1,600万人)がマンションに居住している計算で、マンションが日本の主要な住宅形態となっていることを示しています。

引用:国土交通省「分譲マンションのストック数の推移」より

マンションは1960年代以降に本格的に供給が始まり、70~90年代の都市部の住宅需要を背景に急増しました。その結果、現在でも毎年数万戸規模で新規供給が続いており、マンションストック数は右肩上がりの傾向が続いています。

しかし、ストックが増える裏側でマンション住民の高齢化も進んでいます。特に築年数の古いマンションほど居住者年齢も高くなる傾向があり、築40年超のマンションでは世帯主が70歳以上という住戸が5割を超えるとのデータもあります。

実際、築40年以上のマンション世帯の約半数近くが60歳代以上のみの家族で占められているという統計もあり、建物と住民の「二つの老い」が進行しているのです。居住者の高齢化により管理組合の役員担い手不足や総会での合意形成の困難さが生じやすくなることが指摘されており、マンション管理の現場では大きな課題となっています。

急増する築40年以上のマンションストック

マンション全体の増加とともに、築40年以上経過した高経年マンションの数も急激に増えています。

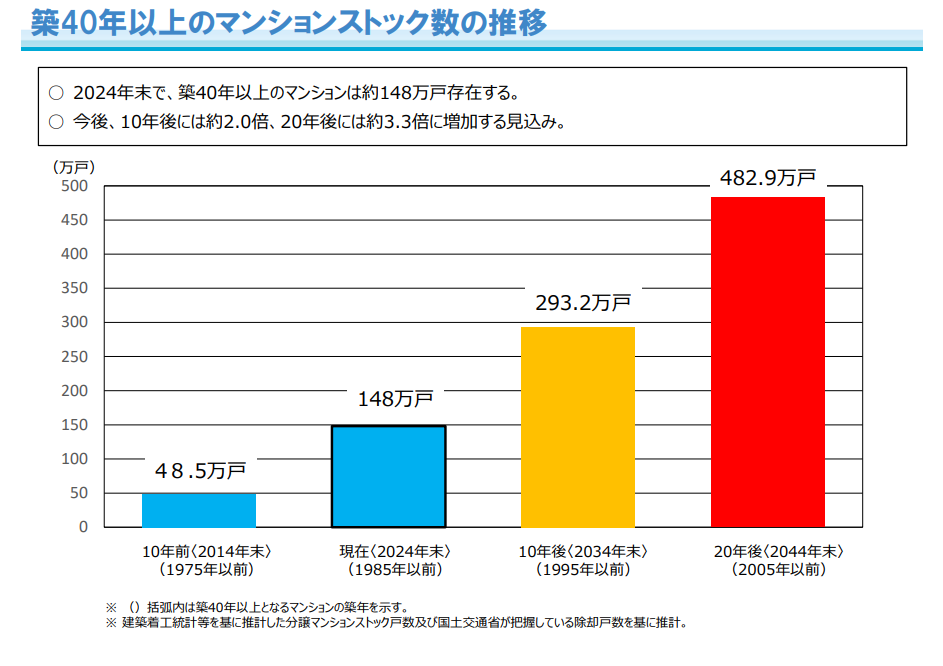

引用:国土交通省「築40年以上の分譲マンション数の推移より

国交省の統計「築40年以上の分譲マンション数の推移」によると、2024年末時点で築40年以上のマンションは約148万戸に達しており、これは全マンションの約2割に相当します。しかもこの数字は今後ますます増加する見込みで、10年後の2034年末には約293万戸、20年後の2044年末には約482万戸ものマンションが築40年超となると予測されています。

約20年後には、実に現在の3倍以上のマンションが築40年以上という超高経年ストックに移行していく計算です。

グラフが示す通り、2014年時点では50万戸足らずだった築40年以上マンションが、2024年には150万戸近くと約3倍に増加しています。さらに2030年代以降は第一次マンションブーム期(1990年代)に建てられた物件が次々と築40年を超えるため、高経年ストックは加速度的に増えていく見通しです。このままでは “5棟に1棟が築40年超”から“2棟に1棟が築40年超”という時代も目前と言えるでしょう。

高経年マンションが増えること自体も問題ですが、それに伴い建物の老朽化リスクも顕在化します。築40年を超えるコンクリート建築では、外壁や鉄部の劣化、給排水管の老朽化、エレベーターなど設備機器の更新時期到来といった課題が一斉に押し寄せます。

また1981年以前に建てられたマンションは耐震基準(旧耐震)の建物であり、耐震性不足の懸念もあります。実際、旧耐震基準のマンションストックは「分譲マンションのストック数の推移」のグラフにコメントがありますが、現在約103万戸存在するとされ、大規模地震時の安全面も看過できません。

管理が行き届かず老朽化が深刻化したマンションの中には、空室だらけで事実上の「廃墟マンション」と化してしまうケースすら出てきています。実際に、ある老朽マンションでは住民が管理を放棄し建物が危険な状態となったため、最終的に自治体が行政代執行で解体した例も報告されています。

こうした最悪の事態を避けるためにも、次章で述べるように早め早めの対策と備えが重要なのです。

マンション建替えはごくわずか、なぜ進まないのか?

老朽マンション問題の解決策として真っ先に思い浮かぶのが「建替え(建て替え)」でしょう。

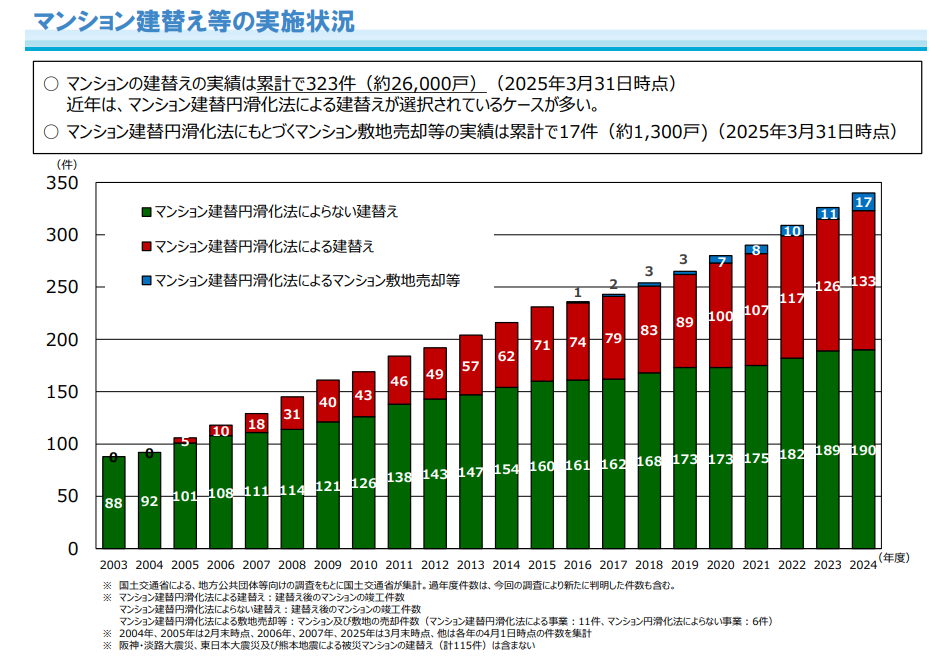

しかし、日本全国のマンション建替え事例は驚くほど少ないのが現状です。国土交通省の調査「マンション建替え等の実施状況」では、2025年3月末時点までに建替えが実施されたマンションは累計323件・約26,000戸に過ぎません。これは全ストック713万戸超のうちの0.3%程度にすぎず、建替えがいかに稀であるかがわかります。

引用:国土交通省「マンション建替え等の実施状況」より

年間あたりの建替え実施件数もごく僅かで、多くの年で数件~十数件程度しか進んでいません。つまり大半のマンションは建替えられることなくその場に存在し続けているのです。

なぜこれほどマンション建替えが進まないのでしょうか? 主な理由の一つは合意形成のハードルです。マンションの建替えには区分所有法により区分所有者の5分の4以上の合意(権利者及び敷地持分の各80%以上賛成)が必要と定められています。この要件を満たすのは非常に難しく、特に所有者の高齢化が進んだマンションでは賛同を得るプロセス自体が大きな壁となります。

とりわけ高齢の区分所有者が多いと、意思決定に時間がかかったり、引っ越しを伴う建替えへの心理的・肉体的負担から「今のままでよい」と考える住民も少なくありません。また、所有者不明(相続放棄等)や賃貸オーナーの存在も合意形成を一層困難にしています。

費用面の課題も深刻です。建替えには住戸あたり数千万円規模の費用負担が必要になる場合が多く、仮住まいや二重ローンの問題も発生します。仮に新築当初から計画的に建替え積立金を用意していても、40年後に建替えるには毎月数万円の積立が必要との試算もあり、現実には多くの管理組合でそこまでの積立はできていません。

さらに法規制上の制約(容積率の余裕がない等)から、建替え後に余剰容積で戸数を増やして資金確保するといった手法が使えないケースもあります。要するに、多くの分譲マンションで「建替えたくても建替えられない」のが実情なのです。

国もこうした状況を踏まえて制度改正に乗り出しています。近年、マンション建替え円滑化法の改正や区分所有法の改正(2026年施行予定)等により、建替え決議要件の緩和(所在不明区分所有者の議決数からの除外や出席者多数決への緩和など)が図られようとしています。

また、老朽マンションをまるごと第三者に売却する「マンション敷地売却制度」も2014年に導入され、法改正により活用しやすくなる見込みです。実際、敷地売却により老朽マンションを解消したケースも累計17件(約1,300戸)報告されています。

こうした制度整備は進んでいるものの、それでも全マンションを建替えで更新していくのは非現実的とされます。国土交通省も「建替えの困難性を踏まえると、すべてのマンションで建替えを行うことは非現実的」と指摘し、マンションを長寿命化させる方向で対策を講じる必要性を訴えています。

高経年マンション時代に管理組合が今できる備えとは?

建替えが容易でない以上、全ての管理組合において築年数を重ねるマンションとどう付き合っていくかが極めて重要です。

高経年マンションでも適切に手入れし寿命を延ばしていく「長寿命化」こそ、これからの管理組合に求められるアプローチと言えるでしょう。ここでは、管理組合の役員の方々に向けて、今から実践できる備えをいくつか提案します。

計画的な修繕と点検の徹底

建物の健全性を保つためには、定期的な大規模修繕工事や日常のメンテナンスを計画通りに実施することが肝心です。外壁や屋上防水、配管更新、エレベーター設備更新など、築年数に応じて必要となる工事を先送りせず実施しましょう。

古いマンションほど不具合が出やすくなるため、劣化診断や耐震診断を活用して現状を正確に把握し、早め早めの補修・改良に努めることが大切です。

長期修繕計画と修繕積立金の見直し

高経年マンションでは、長期修繕計画を定期的に見直してアップデートすることが欠かせません。築年が進むとともに想定外の修繕項目が発生したり、当初の計画より費用が増大するケースもあります。

専門家の協力を得て計画を最新の状況に合わせ、修繕積立金が将来不足しないかチェックしましょう。必要であれば積立金の増額や、一時金徴収の検討も避けて通れません。

国や自治体による修繕・改修工事への補助制度が利用できる場合もあるので、情報収集して有効活用すると負担軽減につながります。

合意形成とコミュニティ力の強化

老朽化対策には組合内の合意形成も重要です。いざ大規模な改修や建替えの話が出たときに住民間でもめないよう、平時から情報共有と議論を活発にしておきましょう。管理組合だよりや説明会等で建物の状況や将来的な課題をオープンに伝え、問題意識を共有することが大切です。

また、高齢の区分所有者が多い場合は親族も交えた意思決定支援や、専門家(マンション管理士など)のアドバイスを受ける体制づくりも検討しましょう。最近は管理計画認定制度(国土交通省によるマンションの管理計画認定)も始まっており、認定マンションになることで信頼性向上や金融支援のメリットも期待できます。

こうした制度も活用しつつ、いざという時に迅速に意思決定できるコミュニティづくりを進めてください。

将来シナリオの検討

建替えか修繕か、それとも第三者への売却か――マンションの将来像について、早いうちから選択肢を検討しておくことも備えの一つです。建物や土地の資産価値、耐震性、維持コストなどを踏まえ、将来的にどのタイミングでどんな再生手段をとるのが望ましいか、シミュレーションしてみましょう。

専門家の診断やデベロッパーからの提案を受けるのも有効です。管理組合としては「まだ先の話」ではなく、今から将来像を思い描いてプランを持っておくことで、いざというとき慌てずに対応できます。

おわりに

日本のマンション社会は、ストック数700万戸超という量的拡大と、築40年以上の老朽マンション急増という質的課題の両方に直面しています。

建替えが思うように進まない現実の中で、自分たちのマンションを守り暮らし続けていくためには、「予防保全」と「計画的な備え」が鍵を握ります。マンションも人間と同じように年を重ねますが、適切な修繕次第で寿命を延ばし、安全・快適に住み続けることができます。

管理組合の役員を中心に、区分所有者(管理組合員)皆様はぜひ主体的に行動し、専門家や行政とも連携しながら、大切なマイホームであるマンションの未来を築いていきましょう。

当コラムをはじめとして、国土交通省や地元の自治体、さらには他のコラムなどから発信される最新情報にもアンテナを張りつつ、「備えあれば憂いなし」の精神で高経年マンション時代を乗り越えていきたいものです。

コメント