斜面地に建つマンションには、注目すべき特徴を持つものがあります。それが「地下室マンション」です。これは、斜面という高低差のある土地形状を最大限に利用して建てられる集合住宅の一種であり、時に周辺住民との紛争の原因ともなりました。しかし、その一方で、土地の有効活用や眺望の確保といった側面から見た魅力も持ち合わせています。

本記事では、当研究室でも人気の斜行エレベーターの記事「横浜市と周辺の斜行エレベーター付きマンション【地下室マンション】」で少し触れた「地下室マンション」に焦点を当て、「地下室マンションとは何か」から、その誕生の背景、問題点、魅力、そしてそれを巡る法規制や条例について、詳しく解説します。

斜行エレベーター付きマンションと同様に、斜面地という特殊な環境で生まれる地下室マンションの世界を、横浜市をはじめとした自治体の資料を参考にしながら、今回さらに深掘りしてみます。

※参考文献が非常に多いため最後にまとめて掲載しています

地下室マンションとは?その誕生の背景

「地下室マンション」とは、高低差のある斜面地を利用して建設された共同住宅(マンション)のことです。「横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例」によれば、法的には「共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」の用途で、その用途を地階に有する建築物を指します。特に、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超えるものが、後述する条例の対象となることが多いです。

※引用 横浜市建築局 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例より

この地下室マンションが注目されるようになった背景には、1994年の建築基準法改正があります。この改正により、住宅の地下室のうち、延べ面積の3分の1までの部分が容積率に算入されなくなりました。この「住宅」には一戸建ての専用住宅だけでなく、共同住宅も含まれていました。

この規制緩和により、開発業者は土地の価格が比較的安い傾斜地に目を向けました。傾斜地では、建物の地下部分を多く作ることで、容積率に算入されない広い空間を確保できます。これにより、建設コストが増えても、平坦地では難しい大規模な建物を建てて採算を確保しやすくなったのです。

しかし、この「地下室建築物」の定義には、駐車場、駐輪場、機械室など、共同住宅等に付属する用途も含まれます。つまり、居住部分だけでなく、様々な用途の空間を地下に設けることが可能になり、結果として斜面下から見た建物のボリュームが大きくなるケースが生じました。

地下室マンション、何が問題視されたのか?

建築基準法の改正をきっかけに普及した地下室マンションは、都市部、特に低層住宅が立ち並ぶ地域で住民紛争を巻き起こし、社会問題となりました。その主な問題点は以下の通りです。

周辺環境への圧迫感

斜面の下部から見ると、地下室部分が地上階のように見えるため、想定していた以上に建物が大きく、威圧感があると感じられることが多かったようです。

特に第一種低層住居専用地域など、本来は建物の高さや容積が厳しく制限され、周辺住民が「建物は3階まで」といった認識を持っている地域では、この感覚的な圧迫感が大きな問題となりました。周囲の地面との高低差が3メートルを超える建物が対象となる条例が多いことからも、この高低差が圧迫感に繋がることが示唆されます。

意図的な地盤操作

建築物の高さや階数を算定する際の基準となる「地盤面」の解釈を巡る問題も生じました。斜面地では、土地を掘削したり(切土)、土を盛ったり(盛土)することがあります。また、地下室の外周に「からぼり(ドライエリア)」と呼ばれる掘り込みを設ける構造も一般的です。

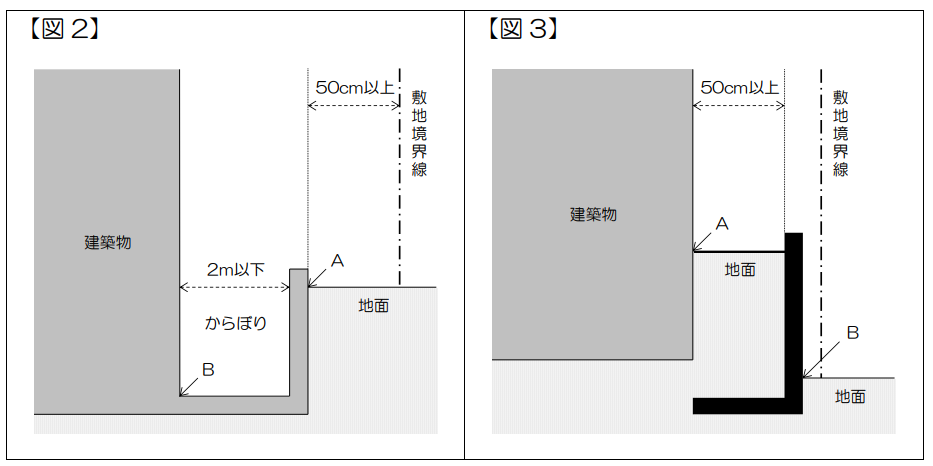

問題となったのは、建設計画に合わせて意図的に盛土を行い、あたかもその盛土後の高くなった地盤が「地盤面」であるかのように扱って、高さ制限や階数制限を回避しようとするケースです。裁判では、このような潜脱目的の盛土を認めず、盛土がなかった場合の地盤面を基準とすべきと判断された事例もあります。からぼりについても、その形状(奥行きなど)によっては建物と一体のものと見なされず、からぼりの底面が地盤面と判断される可能性が指摘されています。

住民紛争と訴訟

これらの問題は、各地で周辺住民による反対運動や訴訟を引き起こしました。地下室マンションを巡る訴訟は、全国で多数提起されてきました。全ての地下室マンションで紛争が起きたわけではありませんが、特に周辺環境との調和が重視される低層住宅地での建設は、大きな軋轢を生む可能性を秘めていました。判決に至った訴訟は限られますが、横浜市では複数の事例が報じられています。

それでも地下室マンションには魅力がある

多くの問題をはらんでいた地下室マンションですが、その建築手法自体には、斜面地という地形を活かす上でのメリットや、居住者にとっての魅力も存在します。

土地の有効活用

平坦な土地が少ない都市部、特に横浜のような丘陵地が多い地域では、斜面地は不可欠な居住スペースとなります。地下室マンションは、そのままでは活用しづらい高低差のある土地を有効に利用できる建築手法です。

これにより、住宅供給量を増やし、土地の有効活用に貢献できる側面があります。

容積率の緩和メリット

建築基準法による地下室の容積率不算入規定は、斜面地における建設計画において経済的な実現可能性を高める要因となりました。容積率の制限が厳しい地域であっても、地下空間を有効に使うことで、より広い床面積を持つ建物を建設できるようになります。

これは事業者にとってのメリットであると同時に、購入者にとっては、より広い住宅を低価格で購入できる可能性に繋がります。

良好な眺望

斜面地に建つマンションは、一般的に眺望が良いという魅力があります。特に斜面上層階の住戸からは、視界を遮られることなく遠くまで見晴らせる可能性が高く、これは大きな資産価値となります。地下室マンションも斜面地に位置するため、この眺望の良さを享受できる場合が多いでしょう。

前回の記事で紹介した各斜面マンションは、その立地を活かした素晴らしい眺望が特徴です。

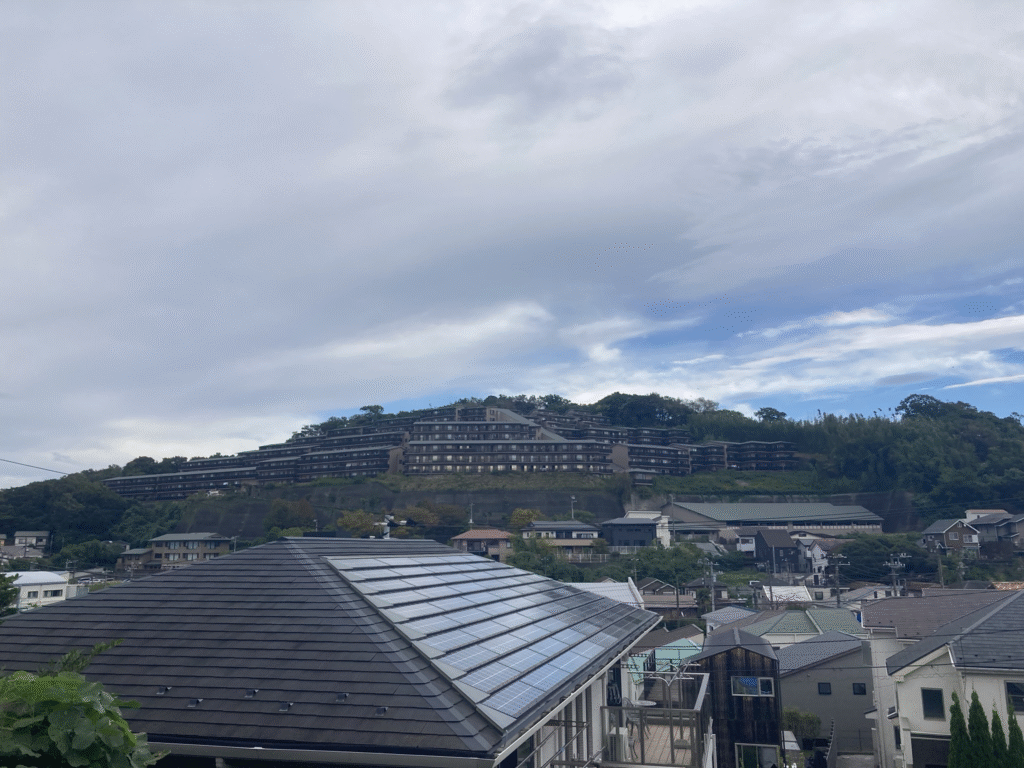

例えば、フォルム鎌倉常盤(鎌倉市)であれば、このような形で眺望が望める(GoogleMapより)と思われます。

防湿効果(からぼりがある場合)

地下室につきものなのが湿気の問題です。地下室マンションで採用されることの多い「からぼり」は、地下室に光を取り込むだけでなく、建物の外壁と土が直接接することを避けることで防湿効果を高める役割も果たします。

購入者にとって、地下室の湿気対策は懸念事項の一つであるため、からぼりはその懸念を和らげる構造と言えます。

引用:からぼりの例 新宿区都市計画部-建築指導課(2024年9月16日) 建築基準法等に関する新宿区の取扱い 1-5地盤面についてより

地下室マンション条例による規制

社会問題化と紛争の多発を受け、各地の自治体は斜面地における地下室建築物に対して独自の規制(地下室マンション条例と呼ばれることもあります)を設けるようになりました。これらの条例は、建築基準法に基づく規制を補完または強化するものです。

条例制定の主な目的

条例の主な目的は、斜面地における過大なボリュームの建築物を制限し、周辺の住環境との調和を図り、良好な住環境を確保することにあります。特に、本来低層の住宅地として指定されている区域の環境保全が重視されています。

横浜市の地下室建築物に関する条例

横浜市は、地下室マンションを巡る紛争が多発した地域の一つであり、比較的早期に条例を制定しました(平成16年3月5日施行)。横浜市の「斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例」は、周辺の地面との高低差が3メートルを超える共同住宅等で、当該用途を地階に有する建築物を主な対象としています。 この条例では、主に以下の制限を設けています。

階数制限

第一種低層住居専用地域内の高度地区(最高限第1種)では5、第二種低層住居専用地域内の高度地区(最高限第2種)では6を超えてはならないと定めています。ただし、住戸や住室の増加を伴わない増築で市長が認める場合は適用除外となることがあります。

盛土制限

地下室建築物の延べ面積を増加させるような盛土を行ってはならないとされています。これは、意図的な地盤操作による規制回避を防ぐための規定です。

緑化等の義務

地下室建築物による圧迫感を軽減するため、敷地境界線から4メートル以上の幅の空地を設け、敷地面積の10パーセント以上の緑化等を行うことを義務付けています。この空地は地表面上の空地を指し、屋上緑化や壁面緑化は含まれません。敷地の形状によっては、圧迫感が少ないと判断される部分については帯状緑化が不要となる場合がありますが、敷地面積の10%以上の緑化や4m以上の空地確保は原則として必要です。

関東地方の他の自治体における条例

地下室マンションに関連する条例を制定しているのは、横浜市だけではありません。東京都内でも、文京区や目黒区などが同様の条例を定めています。

文京区

「斜面地における建築物の容積率緩和の制限に関する条例」を制定しています。高低差が3mを超える斜面地に計画する建築物について、地盤面の算定が本条例によることになる場合があります。対象には共同住宅、長屋に加え、老人ホーム等も含まれます。

目黒区

「斜面地建築物の制限に関する条例」を定めています。周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える共同住宅または長屋で、地階にその用途を有する建築物が対象です。第一種低層住居専用地域に適用され、高さの限度が10mの地域では階数4、12mの地域では階数5を超えてはならないとしています。

これらの事例から、関東地方においても、横浜市だけでなく複数の自治体が地下室マンション特有の問題に対応するために条例を制定していることが分かります。

関西地方の自治体における条例

関西地方でも、兵庫県や大阪府の自治体などで、地下室マンションに関連する条例が制定されています。

兵庫県

西宮市や宝塚市、芦屋市などが「斜面地建築物の制限に関する条例」を定めています。これらの条例は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超えるものを対象とし、階数を4を超えないものと制限しています。

芦屋市では、容積率算定のための地盤面を、最も低い位置から3m以内の平均の高さと定める規定も設けています。

大阪府

大阪市では、斜面地の地下マンションを禁止する条例改正案が提案された事例があります。

このように、関西地方でも斜面地の建築物、特に地下室マンションに対する独自の規制を設ける自治体が存在しており、その取り組み内容は各自治体によって異なります。

今後の展望

地下室マンションを巡る紛争は、各地で条例が制定されたことである程度減少したと考えられています。しかし、近年でも訴訟が提起されるなど、課題がなくなったわけではありません。特に、建設計画の法令適合性、地盤面の解釈、階数の算定方法などは、今後も争点となり得ます。建築基準法や各自治体の条例の解釈、そしてそれを巡る裁判例の動向は、引き続き注視していく必要があるでしょう。

地下室マンションは、都市における限られた土地を有効活用するために生まれた建築手法ですが、その特殊な構造と周辺環境への影響から、多くの議論と規制を生んできました。斜面地という地形を活かしつつ、周辺住民との調和を図るための模索は、今後も続いていくと考えられます。

地下室マンションについて分かりやすくYouTubeと音声で解説!

今回のコラムについて、YouTubeと音声解説をしています。とくにYouTube版は、地下室マンションについての徹底討論、音声版は今回のコラムの解説です。

コラムと合わせて聴いて頂くと、理解がより促進します。非常に分かりやすく解説していますので、聴いてみてください!

引用・参考文献

以下、今回参考にした引用元を紹介します。各文献について、クリックすれば新しいタブ(別ページ)で開きます。

✅横浜市建築局(令和7年4月) 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例

✅西宮市役所建築指導課(平成28年7月) 斜面地等における建築物の制限に関する条例の改正について

✅宝塚市役所都市整備部建築指導課(2015年6月19日) 宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例

✅芦屋市都市政策部都市戦略室建築住宅課(2023年4月1日) 芦屋市斜面地建築物の制限に関する条例・同施行規則・様式

✅文京区都市計画部建築指導課(平成27年6月30日) 文京区斜面地における建築物の容積率緩和の制限に関する条例を改正しました

✅目黒区建築課(2023年3月10日) 目黒区斜面地建築物の制限に関する条例

✅新宿区都市計画部-建築指導課(2024年9月16日) 建築基準法等に関する新宿区の取扱い 1-5地盤面について

✅日本不動産学会誌 黒坂則子同志社大学教授 地下室マンションをめぐる法的諸問題と裁判例の動向

✅一般社団法人不動産適正取引推進機構 番場 哲晴研究理事・調査研究部長 地下室マンションはどこへ行ったか

✅産経新聞(2017年2月23日) 斜面の地下マンション禁止に 自民市議団が大阪市風致条例改正案を提案

✅Wikipedia 地下室マンション

✅横浜マンション管理・FP研究室 横浜市と周辺の斜行エレベーター付きマンション【地下室マンション】 【是非見てみたい】斜行エレベーター付きマンションリサーチ 湘南編

コメント