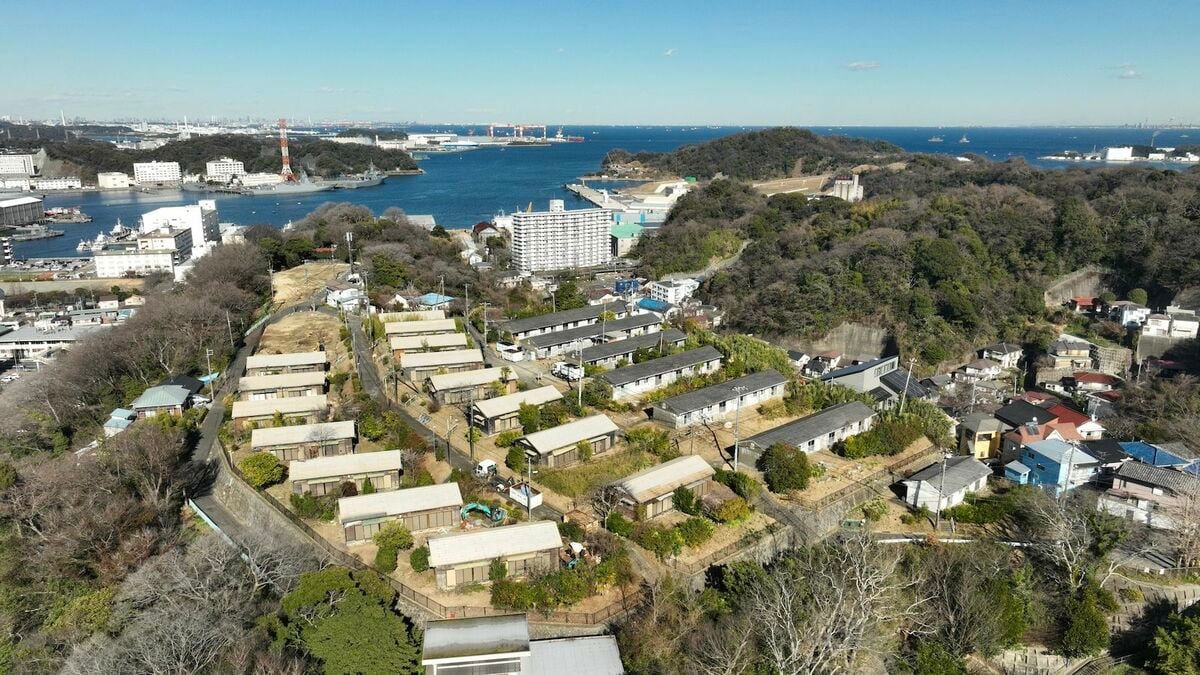

JR横須賀線田浦駅から徒歩10分、「の」の字を描く坂道を上り切った丘の上に、かつて「天空の廃墟」とさえ呼ばれた一群の平屋住宅があります。眼下には長浦湾を望む絶景の高台ですが、市営住宅として1960年に整備されたこの団地は2020年に計画的な廃止が決まり、それ以降すべての住宅が空き家となっていました。急峻な坂という立地条件と周辺地域の高齢化も相まって、閉鎖後は活用も売却も難しい状態だったのです。

(田浦駅から続く“のの字”の坂道をパノラマ写真で。カーブを抜けるごとに視界がひらけ、丘の上のまちへ近づいていく。2025年10月、筆者撮影)

700年前、この地には鎌倉幕府の家臣の下屋敷があったとも伝えられ、殿様が月見をしたことから「月見台」の名が生まれたという説も残ります。戦時中は高台の眺望を生かして軍の兵舎や砲台が置かれ、戦後に畑地だった丘陵が宅地化される中で1960年に市営田浦月見台住宅が建設されました。

32棟74戸の木造・ブロック造平屋住宅が整然と並び、多くの人々が暮らすコミュニティが形成されましたが、老朽化と人口減少の波には抗えず2020年度までに全住民が退去。歴史を宿すこの特別な場所は、一時“天空に取り残された”ように静まり返っていたのです。

しかし今、この廃墟の団地に再び光が差し込み、暮らしと小商いが融合した新たなコミュニティとして蘇ろうとしています。それが横須賀市と民間が連携して進める月見台住宅再生プロジェクト。

研究室が月見台に注目したのは、昨年の以下の東洋経済の記事でした。

以下では、その再生の過程と現場の物語をひも解いていきます。

旧市営住宅に訪れた再生のチャンス

2023年、横須賀市はこの旧市営月見台住宅の活用に向け公募を実施し、選定されたのが鎌倉市の不動産会社株式会社エンジョイワークスでした。官民連携協定の締結によってプロジェクトが本格的に動き出し、「多くの人が参加する団地再生の横須賀モデル」を作りたいという意気込みのもと動き出したのです。

エンジョイワークス社が提案したコンセプトは、店舗と住居を兼ねた「職住一体型」の賃貸住宅で、この新しい住まい方に「なりわい住宅」という名前が与えられました。既存の平屋住宅群は22棟58戸に整理され、それぞれ住みながら小さなお店や工房を営める空間へと生まれ変わります。各住戸の面積は30㎡前後とコンパクトですが、月額6〜8万円ほどの賃料設定で(共益費5千円)※、手頃なコストで“スモールスタート”できる点が特徴です。

※賃料等は募集時点の情報。

さらに全住戸には、土間空間(屋内外をつなぐ土足可のスペース)や間口を広げる建具、店舗用サインなどすぐに店舗や作業場として使える設備セットがあらかじめ用意されました。

(再生が進む月見台住宅の一角。かつての市営住宅の面影を残しながら、新しい暮らしに向けて整備が進んでいる。2025年10月、筆者撮影)

また敷地内にはサウナやコインランドリーといった入居者同士の交流を促す共用施設の整備も計画され、平屋長屋が連なる独特の空間構成に新しい出会いの場を埋め込む工夫も凝らされています。

一方、街の人を呼び込むための公共スペースデザインや、小高い山頂という立地ゆえの課題であるアクセス改善策(例えば小型電動モビリティの導入)も検討されました。行政・事業者・投資家・入居者・地域住民…まさに「みんなでまちづくり」に取り組むプロジェクトがスタートしたのです。

「なりわい住宅」が目指す暮らしと仕事の融合

ところで「なりわい住宅」とは、いったいどのような暮らしを描いているのでしょうか。なりわい(生業)とは本来「暮らしを支える仕事」や「生きがいとなる営み」を意味する言葉です。月見台プロジェクトにおける「なりわい住宅」は、暮らす場と働く場を一体化させることで、住まい手それぞれが自分らしい小商いを営み、地域とゆるやかにつながりながら生活できる場を目指しています。

このコンセプトの仕掛け人である建築設計会社ブルースタジオは、「自分の好きなことを表現しながらシェアする暮らしを楽しむような場所の創出」が求められていると語ります。画一的な住宅に住むのではなく、趣味や特技を仕事に変え、それを通じて人とつながる――そんな生き方へのニーズが高まっているという洞察です。

(現在の月見台住宅の一角。再生プロジェクトが始まる前は長らく空き家が並んでいたが、今は新しい入居者によって少しずつ息を吹き返している。2025年10月、筆者撮影)

月見台では、このビジョンを具体化するためにものづくりに縁のある入居者を全国から募り、丘の上に「ヴィンテージ&クリエイティブ」な小さなまちを創り出そうとしました。

実はこの「なりわい住宅」の発想は月見台が初めてではありません。ブルースタジオは以前から「なりわい暮らし」というキーワードで、地域とつながる住まい方の提案を行ってきました。例えば神奈川県茅ヶ崎市で手掛けた「TSUBANA(ツバナ)」では、1階を店舗やアトリエ、2階を住居としたメゾネット型住宅を作り、「やってみたい!をまちにひらく」暮らしを実現しています。

また東京都武蔵野市では、住宅街のバス折返所の土地に「hocco(ホッコ)」という店舗兼用賃貸住宅を建設し、住宅地の中に昔ながらの生活商店街のような場を生み出しました。

さらに福島県双葉町の復興公営住宅「えきにし住宅」では、入居者同士が縁側や共有スペースを介してお互いの生業を見せ合い、支え合う暮らしをデザインしています。

こうした先行事例と比べても、月見台住宅の取り組みはスケールもユニークさも際立っています。元々存在した空き家の平屋群をまるごと再生し、一つの「なりわい集落」として再構築するケースは全国的にも珍しいと言えるでしょう。職住近接型の暮らしを官民連携の公共事業で展開する点でも、新たなロールモデルとして注目されています。

官民連携と資金の仕組み:みんなで作るまちづくり

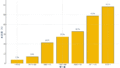

このプロジェクトの特徴は、資金調達や運営面でもオープンな参加型を追求していることです。総事業費約3億4千万円のうち、約4千万円を国の補助金(空き家対策モデル事業)から、同額を横須賀市から拠出し、残りは投資型クラウドファンディングで広く募るというスキームが採られました。エンジョイワークスは自社が運営する地域活性化プラットフォーム「ハロー! RENOVATION」を活用し、個人や地元企業からの投資によって事業資金を調達。

クラウドファンディングでは、目標額1億円に対して、大幅に超過する1.31億を調達したとのことです。月見台住宅の再生は、その期待の大きさが伺えます。また、クラウドファンディングという手法を用いることで、単なる寄付ではなくリターン(分配金)のある投資とし、経済性と社会性を両立した“意味のある投資”として全国の関心層にアピールしました。

(再生後の月見台住宅。左に長屋の店舗群、右に改修された平屋が並ぶ。穏やかな丘の上のまちなみ。2025年10月、筆者撮影)

特にユニークなのが「賃貸オーナー制度」と呼ばれる新しい仕組みです。これは「物件を所有せずに不動産投資ができる」というコンセプトで、例えば「10年分の家賃を一括前払いした人が、その物件の貸主(オーナー)になれる」というもの。通常の不動産投資のように物件そのものを購入する必要はなく、所有に伴う固定資産税や維持管理の負担を負わずに済む代わりに、一定期間の賃料収入を得られる仕組みです。

この賃貸権を売買するスキームによって集められた資金は、そのまま遊休不動産の再生事業の原資となり、投資家は社会課題の解決に間接的に関わることができます。まさに「所有しない投資」という新たな挑戦であり、不動産業界でも近年注目されるESG投資やソーシャルインパクト投資の潮流を体現するものと言えるでしょう。

筆者もかつて、スタートアップ在籍時代には、ESG投資やソーシャルインパクト投資を呼び込む資金調達活動に関与していました。不動産業界のみならず、重要な社会課題を解決する「社会にインパクトを与える事業」に投資するソーシャルインパクト投資は、投資家として常に有望な出資先を探しています。そのため、月見台団地のような事例に限らず、今後ますます注目されていく事は間違いないでしょう。

その結果、こうした官民連携のファンドスキームに支えられ、月見台住宅プロジェクトには全国から資金と人材が集まりました。事業計画の段階から複数回の現地見学会やマーケットイベントが開催され、多くの来訪者が丘の上のまちの可能性に触れています。

横須賀市も物件オーナーとして広報面などで協力し、プロジェクトを側面支援しています。さらに先述のブルースタジオや、マーケティング支援のニューホライズンコレクティブなど強力なチームが企画・デザイン面で参画し、まさに「自治体・事業者・投資家・入居者…みんなでまちづくり!」を体現する取り組みとなっています。

入居者たちが紡ぐ再生ストーリー

2024年末から2025年前半にかけて進められた入居者募集には、当初の想定を大きく上回る反響がありました。第1期募集(募集戸数29戸)に対して47件もの応募が寄せられ、製菓職人、セレクトショップ経営者、作家、トレーナーなど多彩な分野の人々が名乗りを上げたのです。

それだけこの場所に可能性を感じた人が多かったということでしょう。タウンニュースの記事によれば、ある現地見学会に参加した30代女性は、「周囲が緑に囲まれていてイメージに合う。他の入居者ともつながり、新しいアイデアも生み出せるかも」と語り、この場での挑戦に胸を膨らませていたとのことです。

2025年7月、いよいよ最初の店舗が月見台住宅でプレオープンを迎えます。続々とテナントが入居し、飲食店、古着店、占い処、金継ぎ工房、コーヒー焙煎所付きカフェなど、多種多様なジャンルのお店が長屋形式で軒を連ねる光景が生まれました。

用意された47戸のうち42戸で契約が結ばれ、店舗や民泊施設として活用が始まっています。中にはお店としてではなく住居+店舗併用で暮らす人もおり、店舗営業をせずアトリエや仕事場として使うケースも含め、その入居スタイルは実に様々です。自ら改装を楽しみたい人のためにDIYプランも用意されており、自分の手で拠点を整備しながら開業までのプロセスを味わう入居者もいます。単に店を出すだけでなく、「このまちに移住して暮らす」というライフスタイルの選択肢として月見台を選んだ人もいるというから驚きです。

(丘の上の月見台住宅からみた海側の景色。穏やかな午後、ベンチに腰かけて談笑する人々や散策する姿が見られ、かつての団地に新しい暮らしの時間が流れている。2025年10月、筆者撮影)

よみがえった「月見台」の今とこれから

2025年10月、月見台住宅ではほぼ全ての入居者が出揃い、「新しいまち」の本格稼働を祝うオープニングイベントが開催されました。セレモニーに駆け付けた上地克明・横須賀市長は「自分が思い描いていた理想のまちが実現した」と喜びを語り、天空の平屋群に対して「横須賀のマチュピチュ」というユニークな愛称を贈りました。

※横須賀市の上地市長は、タレントの上地雄輔さんのお父さんとのこと

実際、青空の下に広がる月見台の風景は、まるで遺跡のように残っていた古い団地が色とりどりの個性をまとって甦ったかのよう。週末ともなれば、丘を登ってこの“小さなまち”を訪れる人々で賑わい始めています。出店者同士が協力して開くマーケットや音楽イベントも行われ、かつての静寂が嘘のような笑顔と交流の光景が生まれています。

もっとも、プロジェクトは始まったばかりで、課題も見え始めています。平日や冬場の集客をどう維持するか、駅から坂道を上って来てもらうためのアクセス改善をどう図るか、といった点です。

現場の運営担当者からは「駅から気軽に立ち寄れる仕組みづくり」を求める声も上がっており、今後はシャトルサービスの導入や地域住民との協力によるイベント企画など、さらなる工夫が求められるでしょう。また入居者コミュニティと周辺住民との共生も大切なテーマです。

すでにプロジェクトチームは田浦町1丁目の地元の方々とのコミュニケーションを始めており、新参者と地元住民が「まちの仲間」として歩み寄る取り組みを模索しています。筆者もたまたま共有の休憩室においてある自治会との議事録を目にしました。そこには直近開催された地域のお祭りへの内容が記載されており、月見台住宅も地域との連携が不可欠であることが議事録からも読み取ることができました。

古くから「城の台(しろんだ)」として親しまれてきたこの丘に、新旧の住民が共に愛着を持ち続けられるよう、丁寧なまちづくりが続けられていくことでしょう。

全国の類似事例との違い、そして広がる未来

近年、日本各地で団地再生や地域再生への様々なチャレンジが行われています。その中でも月見台住宅の挑戦は特筆すべきものとして注目を集めています。国土交通省の「空き家対策モデル事業」にも採択され、全国の公共遊休不動産活用の先駆的取り組みと評価されています。

従来、多くの自治体が老朽化団地の解体・売却に舵を切る中、横須賀市は官民協働で「団地のまちごとリノベーション」を成し遂げようとしているからです。この発想転換は、人口減少が進む日本において余剰住宅ストックを活用するひとつのモデルケースとなり得ます。まずは手掛けやすい賃貸住宅、とりわけ、市営住宅や県営住宅で老朽化が進んだ団地や住宅でどんどん進んでいくことが期待されます。

月見台住宅プロジェクトがユニークなのは、ハード(空間)とソフト(コミュニティ)の両面を同時にデザインしている点です。他地域の小規模な店舗併用住宅(前述のTSUBANAやhocco等)では主に建物単体での職住融合を図りましたが、月見台ではエリア全体のコミュニティ形成に力点が置かれています。

他地域事例が点だとすれば、月見台は面として広がりを持つ取り組みなのです。また、官民連携ファンドによる資金調達や、地域内外の多様なプレイヤーの参加など、プロジェクト運営の仕組み自体がイノベーティブです。この「みんなで作るまちづくり」のアプローチも含め、月見台住宅は今後の地域再生プロジェクトに新風を吹き込む存在となっています。

ブルースタジオの大島氏は「田浦が全国的に注目を集めている」と紹介されていますが、まさに現在、各方面から視察や問い合わせが相次いでいるといいます。すでに第2期となる残り住戸の入居募集も行われており、「古いものを大切にしながら新しい活動を生み出す場にしていきたい」という事業者の想いのもと、挑戦は続いています。

月見台で培われたノウハウは、空き家問題に悩む全国の地域にとって希望の光となるかもしれません。暮らしと生業が調和するこの丘の物語は、始まったばかり。「天空の廃墟」から甦ったこの小さなまちが、やがて他の地域にも連なっていくことを、研究室としても期待したいと思います。

コメント