都市部だけでなく全国で、「総会が成立しない」「規約改正が通らない」「担い手がいない」という“管理不全の芽”が増えています。

2025年のマンション関連法改正は、こうした現場の行き詰まりに対して、総会決議のルールや再生の進め方を現実に寄せるための大きな転換点です。

一方で、法改正を「知っているだけ」で放置すると、将来 決議手続のミス(無効リスク) や、規約と法律の不整合による混乱が起きやすくなります。

本記事では、改正の全体像を整理したうえで、管理組合が 今から準備すべき3ステップ(名簿/規約/総会運営) を実務目線でまとめます。

(関連記事)【速報】マンション関連法改正案を閣議決定

※2025年6月27日にYouTube解説を追加

法改正の全体像:何が変わり、なぜ変わるのか

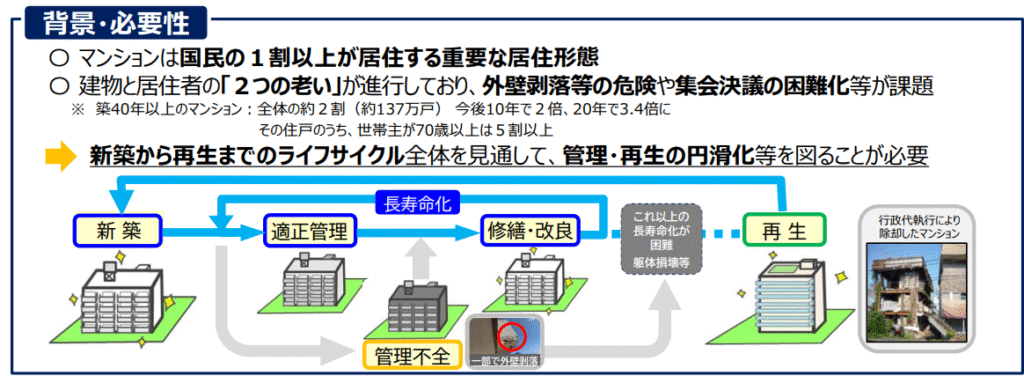

まずはじめに、マンション法改正の背景と目的についてです。国土交通省の資料「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案」から抜粋して紹介します。

今回のマンション法改正は、日本社会におけるマンションを取り巻く環境の変化に対応するために行われます。

その背景には、

✅築後長期間が経過したマンションの増加

✅所有者の高齢化

✅不在所有者の増加

✅管理組合の担い手不足

といった問題があります。これらの課題に対処し、マンションの適切な管理を維持し、老朽化したマンションの再生を円滑に進めることが、今回の法改正の主な目的です。

また、管理の透明性を高め、不適切な取引を防止することも重要な目的の一つです。人口減少が進む中で、既存の住宅ストックを有効活用し、安全で快適な住環境を確保することは、社会全体の課題であり、今回の法改正はそのための重要な一歩と言えます。

影響①:総会の「決議ルール」がこう変わる

実務上ここが最も混乱します。「普通決議」「特別決議」「定足数」「分母の扱い」を取り違えると、後日トラブル(決議無効の主張)になり得ます。票の数え方・判断基準は、以下で具体例付きで整理しています。

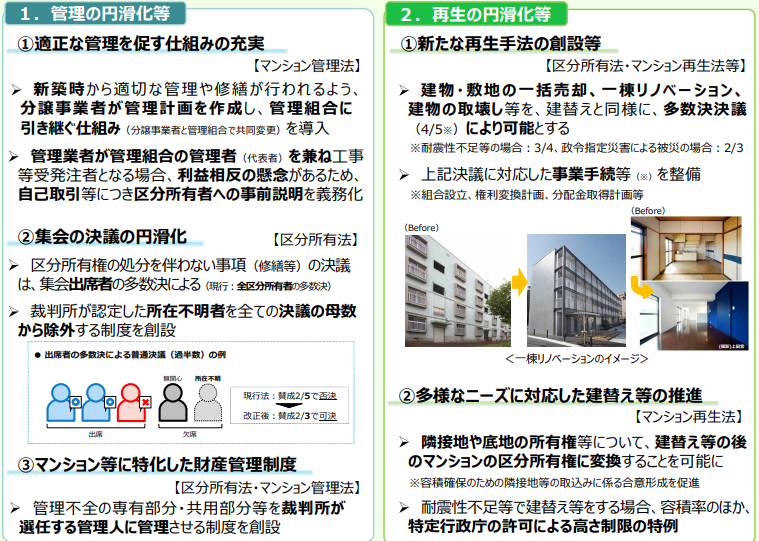

今回の法改正では、マンション管理組合の運営やマンションの再生に関わる重要な点がいくつか変更されます。

法案の概要としては、国土交通省の資料「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案」によると、以下のようになっています。

それぞれ、具体的に確認していければと考えています。

所在不明所有者を「分母から除外」できる仕組み

これまで、連絡が取れない区分所有者は、総会の決議において反対票として扱われることが多く、重要な議案の可決を困難にする要因となっていました。改正後は、一定の条件の下で、所在不明な所有者を議決権の母数から除外することが可能になります。

ただし、この除外には裁判所への申し立てと裁判が必要であり、管理組合が独自に判断できるわけではありません。また、除外された所有者に対しても、総会の招集通知は引き続き行う必要があります。

この変更は、特に少戸数のマンションにおいて、総会成立のハードルを下げる効果が期待されます。所在不明の所有者の存在は、総会開催や意思決定の遅延を招き、マンション管理の円滑な運営を妨げる要因となっていましたが、法改正により、より現実的な対応が可能となります。

しかし、裁判手続きが必要となる点は、管理組合にとって新たな負担となる可能性も考慮する必要があります。

建替え・再生の決議要件は“条件付き”で緩和される

老朽化したマンションの建て替えは、居住者の合意形成が難しく、なかなか進まないのが現状です。現行法では、建て替えには区分所有者全体の5分の4以上の賛成が必要とされています。今回の改正では、一定の条件を満たす場合に、建て替え決議に必要な賛成割合が4分の3以上に緩和されます。

緩和の対象となるのは、耐震性不足、火災に対する安全性不足、外壁の剥落による危険性、給排水管の腐食による衛生上の問題、バリアフリー基準への不適合といった状況にあるマンションです。また、これまで全員の同意が必要であった一棟丸ごとリノベーションや解体についても、5分の4以上の賛成で可能となり、さらに特定の状況下では4分の3以上の賛成で実施できるようになります。

これらの変更は、老朽化が進み、安全性の確保や住環境の改善が急務となっているマンションの再生を後押しするものと期待されます。

ただし、決議要件が緩和されるのは、あくまで特定の条件を満たす場合に限られるため、各マンションの状況を正確に把握し、必要に応じて専門家の意見を求めることが重要となります。

【重要】特別決議が「出席者ベース」で成立する場面

規約の設定・変更・廃止などについては、現行の区分所有者数及び議決権の4分の3以上の賛成という基本的な多数決割合は維持されます。これに加えて、総会に出席した所有者およびその議決権の過半数でも決議できる仕組みが新たに導入されます。この変更は、総会における意思決定を円滑にし、運営効率の向上に寄与することが期待されます。

これにより、欠席者が多い場合でも、一定の賛成があれば議事を進めることが可能となり、総会の運営効率化が期待されます。

また、他者の権利や利益を侵害する可能性のある共用部分の変更や、バリアフリー基準に適合しない共用部分の変更については、決議に必要な賛成割合が5分の4から3分の2に引き下げられます。これは、高齢化が進むマンションにおいて、バリアフリー化を推進しやすくするための措置と考えられます。

【比較表】決議要件の現状と改正まとめ

決議要件の現状と改正については、以下のように整理できます。

| 決議事項 | 現行の要件 | 改正後の要件 | 特定の条件 |

| 普通決議 | 出席者の過半数 | 出席者の過半数 | |

| 規約の設定・変更・廃止 | 区分所有者数及び議決権の4分の3以上 |

・区分所有者数及び議決権の4分の3以上

・総会に出席した所有者およびその議決権の過半数(定足数が過半数となる)

|

会議の要領が必要になる |

| 共用部分の重大変更 ※その他区分所有権の処分を伴わない特別決議も同様 |

区分所有者および議決権の4分の3以上 | 同上 | 同上 |

| 共用部分の変更(他者の権利侵害またはバリアフリー不適合) | 区分所有者および議決権の4分の3以上 |

区分所有者および議決権の3分の2以上

|

|

| 建て替え | 区分所有者および議決権の5分の4以上 |

区分所有者および議決権の5分の4以上

|

|

| 建て替え(耐震性不足など) | 区分所有者および議決権の5分の4以上 | 区分所有者および議決権の4分の3以上 |

耐震性不足、火災安全性不足、外壁剥落の危険、給排水管腐食による衛生有害性、バリアフリー基準不適合

|

| 一棟丸ごとリノベ・解体 | 全員の同意 |

区分所有者および議決権の5分の4以上

|

|

| 一棟丸ごとリノベ・解体(問題ありの場合) | 全員の同意 | 区分所有者および議決権の4分の3以上 |

耐震性不足、火災安全性不足、外壁剥落の危険、給排水管腐食による衛生有害性、バリアフリー基準不適合

|

|

所在不明な所有者の除外

|

裁判所の決定 | ||

| その他の決議 | 現行法による |

総会出席者の過半数

|

※2025年4月17日時点の情報より筆者が独自集計

※「区分所有権の処分を伴わない特別決議」には、「規約の制定・変更・廃止」「共用部分の重大変更」以外に、現在の標準管理規約第47条「訴えの提起」「建物の価額の2分の1を超える滅失部分の復旧」などもあります

管理組合において頻繁に特別決議が発生する「規約の制定・変更・廃止」や「共用部分の重大変更」ですが、役員や管理会社が議決権を回収するのに非常に苦労しているマンションも多いでしょう。

それが区分所有法改正によって、

✅出席者の4分の3以上の決議

✅出席者(定足数)は区分所有者数及び議決権数の過半数

によって決議できるようになります。管理組合にとっては、関心が薄い組合員を除外することができるのは非常に大きな動きになります。

【シミュレーション】100戸モデルで見る必要賛成数の変化

100戸のマンションで、1戸1議決権がある場合の例としては以下の通りです。

| 決議事項 | 現行の要件 | 改正後の要件 |

| ・規約の制定、変更、廃止 ・共用部分の重大変更 など区分所有権の処分を伴わない特別決議 |

100×3/4=75以上の賛成 | ・51×3/4≒39以上の賛成 ・51以上の出席 |

上記の例でいうと、75以上の賛成が必要であったのが、39以上の賛成で良くなるというのは、管理組合としてもかなりの変化になると思います。

管理組合活動に向き合っている人が判断するという仕組みになるため、自分の意向が取り入れられるためには積極的に参加することが必要であるともいえるでしょう。

影響②:再生の円滑化(建替え・敷地売却・一棟リノベ)

隣接地を含めた建替え(権利調整の円滑化)

容積率の上限まで建っているマンションでは、建て替えの際に十分な床面積を確保することが難しい場合があります。

今回の法改正では、隣接する土地(民家や駐車場など)を含めて建て替えを行うことが可能になります。隣接地の所有者には、建て替え後のマンションの区分所有権を付与できるようになり、これまで金銭補償のみでは同意を得にくかったケースでも、協力が得やすくなることが期待されます。

これにより、より規模の大きなマンションへの建て替えが可能となり、建て替え費用の負担軽減にも繋がる可能性があります。ただし、隣接地の取得や権利関係の調整には、慎重な交渉と法的な手続きが求められます。

借地権付きマンションの建替え円滑化

借地権が設定されたマンションの建て替えは、土地所有者との権利関係が複雑であるため、これまで困難なケースが多くありました。今回の法改正では、借地権付きマンションを建て替える際に、土地の所有権を建て替え後のマンションの区分所有権に転換できる制度が盛り込まれます。これにより、借地権付きマンションの建て替えがよりスムーズに進むことが期待されます。

新スキーム(敷地売却/一棟リノベ)の活用条件

老朽化したマンションの再生には、建て替え以外にも様々な選択肢があります。

今回の法改正では、マンション建替円滑化法に基づき、新たな事業スキームとして「マンション取壊し敷地売却事業」と「マンション更新(一棟リノベーション)事業」が導入されます。マンション取壊し敷地売却事業は、老朽化したマンションを取り壊し、その敷地を売却するもので、一定の多数決により事業を進めることができます。

この事業の実施には、耐震性不足などの理由による「特定要除却認定」が必要です。一方、マンション更新(一棟リノベーション)事業は、既存のマンションを取り壊さずに、大規模な改修工事を行うもので、こちらも一定の多数決により決定できます。

これらの新たな事業スキームは、各マンションの状況や居住者の意向に合わせて、より柔軟な再生方法を選択できる機会を提供します。

影響③:管理不全への行政介入と透明性向上

管理会社の「利益相反」防止と透明性

マンション管理会社が、修繕工事や清掃業務などを自社のグループ会社に発注する際に、管理組合の総会での承認を義務付ける方針が示されています。

これは、相場よりも高い価格での発注を防ぎ、管理組合の利益を保護することを目的としています。

違反した管理会社に対しては、監督処分が科される可能性もあります。管理組合は、関連会社との取引について、より詳細な情報を事前に把握し、適切に判断する必要が生じます。

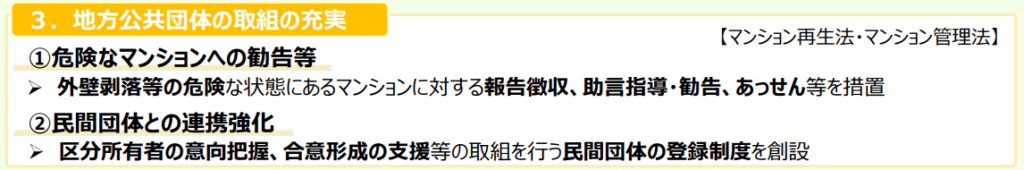

行政の関与強化(指導・助言・目標値)

都道府県や市町村等、地方公共団体のマンション管理組合への対応を改めて強化するという形です。とりわけ、これまでも地方公共団体の権限としてはあったものの、危険なマンションへの勧告等をより強化することも考えられているようです。

また、地方公共団体だけではなく、民間の団体の力を借りることで、管理組合によりアプローチしていくことも検討されています。

そして、「1.管理の円滑化等」「2.再生の円滑化等」「3.地方公共団体の取組の充実」により、最終的に目標として、

✅管理計画認定の取得割合を3%(令和6年度)→20%(施行後5年)

✅マンション再生等の件数を472件(令和6年度)→1,000件(施行後5年)

という明確な目標を掲げて取り組んでいくとしています。

【参考】長期修繕計画と災害復旧の特例

長期修繕計画(ガイドライン改訂・税制)

2025年の区分所有法改正で直接的な義務化はないものの、老朽化が進むマンションの適切な維持管理のため、長期修繕計画の重要性はますます高まっています。

国土交通省は長期修繕計画に関するガイドラインを改訂しており、計画期間の延長や修繕周期の柔軟化などが示されています。また、大規模修繕工事を実施するマンションを対象とした「マンション長寿命化促進税制」の適用期限が2027年まで延長される予定です。

管理組合は、これらの情報を踏まえ、長期的な視点での修繕計画の見直しと資金計画の策定を行う必要があります。

災害復旧(被災マンション法)

大規模な災害が発生した場合のマンションの復旧についても、改正法では新たな措置が講じられます。

被災マンション法に基づき、建物が全壊した場合などに、敷地権を有する者が再建集会を開催できる制度(敷地所有者等集会)の対象が拡大され、既存不適格マンションなど、単独での建て替えが困難な場合にも適用できるようになります。また、政令指定災害により建物が被害を受けた場合には、建て替えや取り壊しの決議に必要な賛成割合が5分の4から3分の2に引き下げられます。

これらの措置は、災害からの迅速な復旧とマンションの再生を支援することを目的としています。

結論:管理組合が今から準備すべき3つのステップ

今回の法改正を踏まえ、マンション管理組合は以下の点について検討し、具体的な対策を講じる必要があります。

筆者が考える対策について、紹介します。

ステップ1:決議要件の緩和への対応(名簿・規約)

決議要件緩和に対して、管理組合として対策しておきたい内容は以下の通りです。

✅管理規約を見直し、改正後の決議要件が管理組合の運営にどのように影響するかを把握

✅所在不明な所有者の調査方法や、裁判所への申し立て手続きについて、事前に情報収集

✅建物の状況を定期的に点検し、建て替えや解体の決議要件緩和の対象となる可能性があるかを確認

✅総会の出席率向上策として、電子投票の導入など、管理規約の改正を検討

ステップ2:マンション再生円滑化への対応

マンション再生のための対策は以下の通りです。

✅建て替えを検討している場合は、隣接地の所有者との協議を開始し、協力体制を構築できないか検討

✅借地権付きマンションの場合は、土地所有者との間で、建て替え後の権利関係について協議を開始

✅マンションの状況や居住者の意向を踏まえ、マンション取壊し敷地売却事業やマンション更新(一棟リノベーション)事業の活用について検討

ステップ3:管理の透明性向上への対応

管理透明性のための対策は以下の通りです。

✅関連会社との取引に関する規程を整備し、情報開示と総会での承認手続きを明確化

✅理事会や総会で、関連会社との取引状況について定期的に報告し、透明性の確保に努める

補足:長期修繕計画の見直し

何かと話題になる長期修繕計画については、以下の通りです。

✅長期修繕計画の計画期間や修繕周期を見直し、建物の長期的な維持管理を見据えた計画を策定

✅省エネ改修工事についても検討し、長期修繕計画に盛り込むことを検討

✅マンション長寿命化促進税制の活用についても検討

補足:災害への備え

最後に、災害への備えとして考えておきたいこととしては、以下の通りです。

✅マンションの耐震性や防災対策を確認し、必要に応じて改修を行う

✅災害発生時の対応について、管理組合内で協議し、マニュアルを作成

✅既存不適格マンションに該当する場合は、敷地所有者等集会制度の活用についても検討

最後に:専門家の活用と情報収集

マンション管理コンサルタントなどの専門家は、今回の法改正が老朽化マンションの再生を促進する可能性を指摘する一方で、資金不足という根本的な課題は依然として残るとも指摘しています。

法改正はあくまで制度的な枠組みを提供するものであり、各マンションの具体的な状況に応じた対応が不可欠です。管理組合は、国土交通省をはじめとする関係省庁の公式情報や、マンション管理に関するセミナー、専門家による解説などを通じて、最新の情報を収集し、理解を深めることが重要です。

また、必要に応じてマンション管理士や弁護士などの専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けることも有効です。

まとめ:主体的な行動が資産を守る

2025年のマンション法改正は、マンション管理組合にとって、今後の運営や建物の維持管理、再生について新たな視点と対応を求めるものです。決議要件の緩和や新たな再生スキームの導入は、これまで困難であった課題の解決に繋がる可能性があります。

しかし、これらの改正を有効に活用するためには、管理組合自身が積極的に情報収集を行い、主体的に行動していくことが不可欠です。

今回の法改正を機に、各管理組合は、将来を見据えた長期的な計画を策定し、持続可能なマンション管理体制を構築していくことが求められます。

【YouTube解説】動画で要点をチェック(8分)

文章で読む時間が取りづらい方は、まず動画で全体像を掴んでから本文の該当箇所(決議・規約)をご確認ください。

2人のナレーターが分かりやすく解説しています。

コメント