「住民から直接苦情が来て、どう対応すればいいか分からない…」

「理事会に書面でクレームが届き、困っている…」

こんな悩みを抱える管理組合の役員の方は多いのではないでしょうか。マンション生活では、区分所有者や居住者からの苦情が避けられません。

この記事では、マンション管理士としての経験をもとに、管理組合が直面するクレームの対処法を分かりやすく解説します。

管理組合に寄せられる苦情の対応方法3選【マンション管理士が解説】

今回紹介する内容は以下の通りです。

・管理組合にとって想定される苦情やクレームとは?

・対応の前提として押さえておくべきことは?

・苦情やクレームの対応方法は?

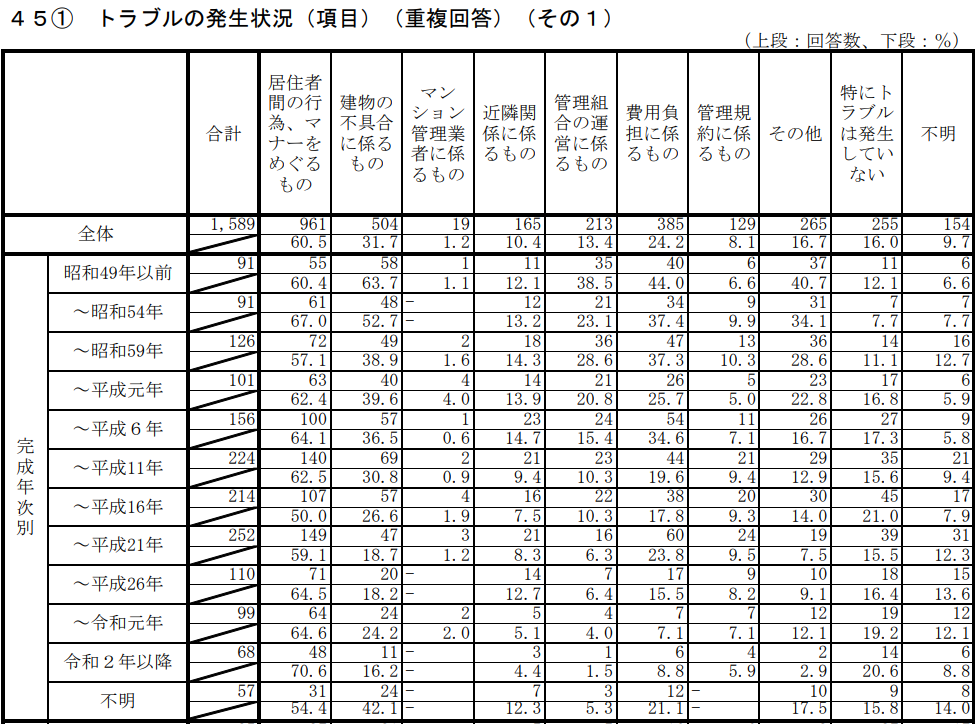

国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」を基に、マンションで頻発するトラブルの傾向をチェックします。

そして管理組合として、理事会や役員に寄せられるようなおもなクレームを想定して挙げてみます。

次に、苦情やクレームに対応する前に、前提として役員や理事会として考えておきたいことを紹介します。

最後の章では、苦情やクレームの具体的な対応方法について、一例を挙げながら紹介します。

ただし、クレームや苦情をいう区分所有者や住民特性やクレームの種類によっては、必ずしも無理に理事会内や管理組合で解決しないほうがよいこともあります。

なぜなら、法に触れる可能性もあるためです。

そのようなケースについては、一般的な解消法にとどめたいと考えます。

そして、個別、具体的な事例は弁護士等の法律の専門家に相談すべき事項になります。

そのため、今回は法的な問題の手前になるような苦情、クレームの対応方法について考えたいと思います。

マンション管理組合で頻発するトラブルとその実態

令和5年度のマンション総合調査より、管理組合では具体的にどのようなトラブルが発生しているのか、傾向を見てみましょう。

以下、国土交通省が発表した、令和5年度のマンション総合調査の管理組合が回答したデータをそのまま引用します。

最新データで見るマンショントラブルの傾向

項目としてどのようなものが発生しているのか見てみましょう。

重複回答はあるものの、管理組合全体の傾向としては、以下の通りでした。

・次に多いのが、「建物の不具合に係るもの」で31.7%

・さらに、「費用負担に係るもの」24.2%、「その他」16.7%、「管理組合の運営に係るもの」13.4%と続く

・「特にトラブルは発生していない」は16.0%

マンションは多様な価値観を持つ人々が暮らす共同生活の場です。管理規約や使用細則を守ることが求められますが、マナー違反が起きると、トラブルや苦情の原因になりやすいのが実情です。

また、建物の不具合に関するものも出ています。

専用使用部分での不具合や、玄関、階段、エレベーターなど共用部分で使用するもの、さらには漏水や電灯切れなども考えられます。

そして、管理組合運営についても、区分所有者が参加することから、運営上の課題についても考えられます。

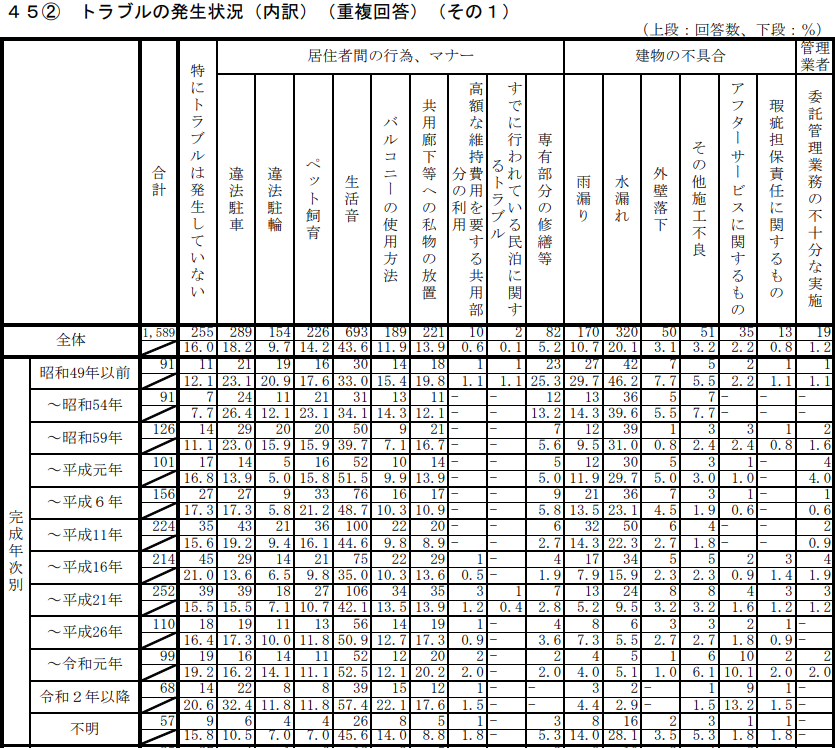

よくあるトラブル事例:生活音から漏水まで

管理組合から具体的にどのような内容が挙げられているのか、確認していきます。

こちらも重複回答ありとなっています。

居住者間の行為、マナーと建物の不具合

まずは多かったこちらの2つの項目からです。

中でも特に多かったのは、以下の内容です。

・「建物の不具合」では、「水漏れ」20.1%、「雨漏り」10.7%と続く

生活音や水漏れなど、住民の不快感や生活に影響を与える問題が上位に挙がっています。

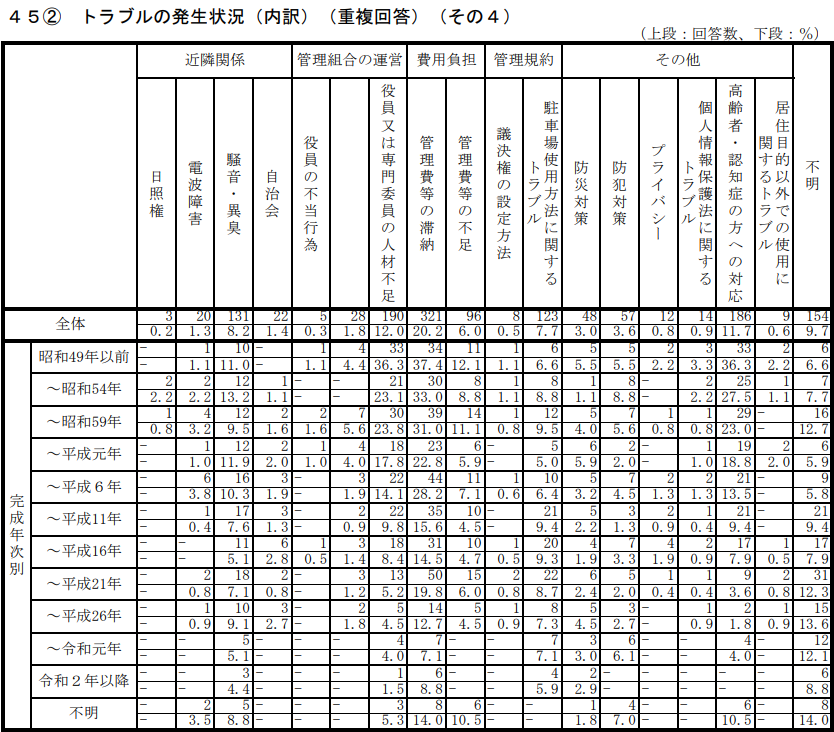

管理組合の運営や費用負担他

その他の項目についても見ていきます。

この項目で多かった内容は、以下の通りでした。

・「管理組合の運営」における「役員又は専門委員の人材不足」が12.0%

・「その他」の「高齢者・認知症の方への対応」11.7%、「近隣関係」における「騒音・異臭」8.2%

費用負担の「管理費等の滞納」は直接的には区分所有者や居住者には分からない内容でしょう。

しかしながら、理事会役員は、回収のために動く必要があることから、当事者とのなんらかのトラブルとなっている可能性が考えられます。

「役員又は専門委員の人材不足」においては、なり手がいない中、区分所有者に依頼したところ、「前回役員に就任した期間から間もなくまた回ってきた」などは考えられそうです。

「高齢者・認知症の方への対応」は、区分所有者や居住者、また管理会社が良かれと思って支援したものの、なんらかのトラブルになってしまったこともあるでしょう。

管理組合が直面する主な苦情とクレームの種類

令和5年度のマンション総合調査から、管理組合のトラブルの傾向を確認しました。

トラブルと苦情・クレームは一部視点はことなることもあるでしょう。

例えば、区分所有者や居住者が高齢者や認知症の方を支援しようとした際に、逆に支援しきれなかった際のトラブルなども想定されそうです。

そのため今回は、区分所有者や居住者からの具体的に考えられる苦情やクレームとして、想定されるものを紹介します。

ルール違反による苦情:ペットやゴミ出し問題

管理組合には管理規約や使用細則というルールがあります。

このルールに対して違反をしている場合は、クレームというよりも、苦情や通報に近い形かもしれません。

ペットの問題

先ほどの調査では、さほど多い割合ではなかったものの、ペット可マンションでは、共用部分での臭いやペットの散歩に関する苦情が頻発します。

共有部分ではゲージの中に入れて運んで、外に出てからペットを出す、またペットを連れている時はエレベーターを使用せず階段を使用する等も考えられそうです。

ペットが好きではない居住者もいるため、管理規約や使用細則を十分守って対応することが求められます。

当然ですが、ペット不可のマンションででペットを飼うことは厳禁となります。

駐車や駐輪のルール違反

こちらも、居住者間の行為やマナーところで挙がっていましたが、禁止エリアへの駐車や駐輪が目立ち、苦情の原因となっています。

また、来客用の駐車場に、決まった時間以上に停めてしまっているなども避けなければなりません。

とりわけ、バイクや自転車は比較的小スペースでも置くことができるため、置いてそのまま動かしていないなども苦情やクレームのもととなってしまいます。

ゴミ出しの問題

これも良くある問題として、管理組合を悩ませる一つでしょう。

収集日以外のゴミ出しや、回収されないゴミの放置が苦情を引き起こしています。

特に生ゴミは住民にとっても非常に不快感を覚えるだけではなく、来客や周辺住民からもマンションの管理体制について疑問視される可能性もあります。

居住者の問題に関するもの

次に、居住者間の問題として挙げられる項目についても紹介します。

大きな音を出す

調査で最も多い苦情が生活音です。楽器や子どもの足音、大きな会話、物が落ちる音、テレビの音量など、日常で気になる騒音は多岐にわたります。

これらの生活音についても、普段本人が過ごしている中では気にならないものであっても、階上、階下においては大きな音となって伝わる可能性もあります。

ベランダからタバコの煙が伝わってくる

調査回答でも近隣関係の騒音・異臭というクレームも挙がっていました。

居住者においては、家族を配慮して室内は禁煙にしていても、ベランダでタバコを吸う方も多いでしょう。

タバコの煙が上下階に広がり、非喫煙者にとって不快な臭いの原因となります。

愛煙家には非常に肩身の狭い世の中になっていますが、一定のルールにしたがってタバコを吸うなど考える必要もありそうです。

住民同士の言い合い

騒音やタバコの煙が続くと、住民間の口論に発展するケースも多いです。

こちらも管理組合の中のルール違反から始まることも考えられるため、改めて管理規約や使用細則の定めをお互いに守って、周りに配慮することが重要です。

共有部分に関するもの

さらに、共用部分に起因する苦情やクレームについても確認します。

漏水の問題

管理組合で最も多いトラブルが漏水です。雨漏りを含むこの問題は、築年数が長いマンションほど頻発する傾向にあります。

階上の方は分からないですが、階下には漏水はすぐに伝わることから、苦情やクレームになりやすいものです。

ここは専有部分に起因するものなのか、それとも躯体等共有部分の不具合なのか、すぐには特定できないことも多いでしょう。

そのため、一時的には解消しても、あとからまた発生するリスクもある大きな課題といえます。

廊下や階段に物を置いている

自分の住戸のそばの廊下に子どもの遊具を置いたり、家に入りきらないものを置いてしまっていることはルールに反することとなります。

災害時の通路確保が難しくなり、落下リスクもある危険な行為です。

引越し準備のためやむを得ない場合や、専有部分の工事のために一時的に廊下に置かせて貰うことは一例としてあるでしょう。

その場合は、管理組合や理事会の許可を得て置くことが望まれます。

また、廊下に物を置くという点では最近は置き配という文化もマンション内で生まれつつあります。

置き配も適正にルールを定め、一定の期間のみ置くことができる等、決めておくのがよいでしょう。

専用使用部分でない共用部分や敷地を使っている

廊下や階段に物を置くということにも似ていますが、例えばマンションの敷地内に私物を置いたり、デッドスペースに物を置くといった形です。

給排水管等を通すために配管をまとめているパイプスペース(PS)についても、倉庫代わりに使用していることも考えられます。

当然、点検や工事の際には使用することが出来ないでしょう。

この場合は、専用使用部分との境目が曖昧な場合も考えられますので、管理組合のルールに従って対応する必要があります。

専用使用部分のリフォームや改造

これはクレームや苦情になるかは分かりませんが、窓サッシや玄関ドアを区分所有者の独断で変えてしまうというものです。

もしくは、新たに居住したらすでに窓サッシが変わっていたり、窓ガラスが管理組合が定めるものは別のものになっていたこともあるでしょう。

購入時に規約違反のリフォームに気付かない区分所有者もいます。

区分所有者もある意味被害者ではありますが、共有部分、とりわけ自分たちが使える専用使用部分のリフォームや改造は規約や細則に反する管理組合も多いでしょう。

ただ、例外的に窓ガラスが故意または災害等で割れてしまったなど、やむを得ない場合はあります。

この場合は、区分所有者の責任として費用負担で交換する必要は出てきます。

共用部分を毀損するような故意的な行為

壁面やエレベーター、入り口、さらには郵便ボックスなどの共用部分に対して、落書きをしたり故意的に傷をつけるような行為をする場合は、管理組合の共有財産であることから、大きな問題と言えます。

落書きなどの行為を見かけたら住民も注意すべきですが、発見が遅れると対応が難しいです。

監視カメラ等を用いて仮に特定できた場合は、再発防止にむけて、本人に対して厳重注意することも必要です。

苦情対応前に確認すべき3つのポイント

管理組合内の苦情やクレーム等、課題に対応する前に、考えておいた方がよいことはどのような事なのでしょうか。

具体的に考えられるものを紹介します。

管理規約や使用細則違反になっていないか

調査回答でもあった、「居住者間の行為、マナー」のトラブルは、管理規約や使用細則に対する違反行為となっていることが考えられます。

まず管理規約違反かどうかを確認することが対応の第一歩です。

区分所有者や居住者は、もしかしたら知らずに行っているかもしれず、説明すれば解消する可能性も考えられます。

直接理事長などの役員に言ってくる場合

理事長は管理組合を代表する役割ですが、全ての苦情が理事長に集中すると、日常生活に大きな負担がかかります。

また、理事長をはじめとする役員は、そこまで対応する必要があるのでしょうか。

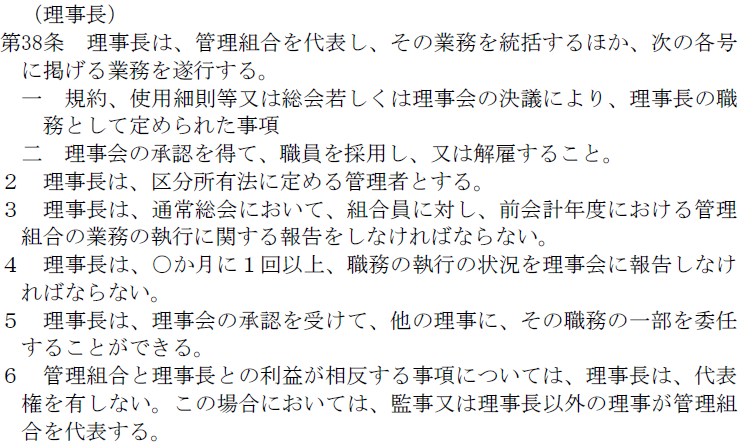

ちなみに、国土交通省による標準管理規約第38条によると、理事長の役割として次のように記載されています。

38条の3項には

「通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に難する報告をしなければならない」

と記載があります。

したがって、極端にいえば、すぐにまたは速やかに対応する義務はないともいえます。

ちなみに、判例でも、

(東京地裁判決 平成4年5月22日 判例時報1448号)

とあります。

しかしながら、区分所有者が困ってしまう急を要する事項に対しては、何らかの対処が必要と言えるかもしれません。

対応する前に専門家にも確認や相談する

複雑な苦情は、まず専門家に相談するのが賢明です。直接対応すると二次クレームに発展するリスクがあり、慎重な判断が求められます。

それを避けるためにも、苦情・クレーム対応は慎重に行う必要もあるでしょう。

法的に強い弁護士や設備に強い建築士、またはトータル的に対策を考えてくれるマンション管理士など、それぞれ専門性は違いますが、解決策のための糸口がつかめるかもしれません。

効果的な苦情対応の3ステップ

これまでに、おもな苦情やクレームの内容、そして対応の前提として管理組合や理事会、役員が確認しておいた方が良い点を紹介しました。

そこにある程度はヒントは記載されているかもしれませんが、具体的にどのように対応すればよいのか紹介します。

対応方法その1 理事長名で対策を出すようにする

理事会で決めた対策を理事長名で通知します。管理組合の代表が発信することで、ルール違反への抑止効果が期待できます。

管理規約や使用細則で違反となっている事項は当然のこととして、そこには個別具体的な事象として記載されていないまでも、公序良俗に反するような行為は管理組合としてもいち早く止めることを考える必要があります。

対応方法その2 理事会または管理組合として対策を出すようにする

本来なら、理事会を代表する理事長名で対策を出すことも考えられますが、さらに理事長への負担が大きくなる場合は、理事会または、管理組合として通知することも考えられます。

苦情対策として、掲示板や配布物でルールを周知し、再発を防ぎます。

管理規約や使用細則を守る

ということだけではなく、具体的な事象にフォーカスした伝え方も必要です。

例えば、ペットに関する問題の場合は、使用細則には記載されているものの、

・エレベーターを使用せずに階段を使う

などを、多くの人が往来する所や管理組合掲示板等、注目する所に掲示する必要があります。

管理規約や使用細則に記載してあるので守るのは当然ですが、あれだけの細かい条文からなるすべてのルールを区分所有者としてもなかなか意識することは出来ないでしょう。

そのため、大きな課題となっている該当箇所だけでも、通知や掲示によって啓もうしていくことも重要と考えられます。

対応方法その3 それでも改善されない場合の対処

繰り返しの要請にも応じない場合、さらなる対応が必要です。

このような場合も、もちろん対応方法は準備されています。

義務違反者に対する措置

標準管理規約第66条には、本来守るべき義務があるにも関わらず、違反する区分所有者や居住者に対して、義務違反者の措置を講じることができるとしています。

ちなみに、区分所有法第57条~第60条は、同じく義務違反者に対する措置として法律として定められており、

58条:使用禁止の請求

59条:区分所有権の競売の請求

60条:占有者に対する引渡し請求

となっています。

詳細は省きますが、違反者には法的な対応も検討できます。

理事長の勧告及び指示等

こちらは、前述の対応方法1、2に近い形ですが、標準管理規約第67条に取り決めがあります。

具体的には、義務違反者に対して、理事長は理事会の決議によって、勧告や指示を区分所有者に出すことができるというものです。

規約や使用細則、また不法行為を行った場合には、理事長は、理事会の決議で訴訟や法的措置ができるという定めになっています。

「そこまでするのか?」という内容ですが、それぐらい規約や使用細則は守るべきものであり、それらが守られない場合は、法的措置に出てもいいというぐらい、規約や使用細則の遵守は区分所有者や居住者にとって重要であると言えるでしょう。

苦情解決は全員の協力が鍵:管理組合の役割

今回は令和5年度のマンション総合調査のデータから、おもなトラブルを確認するとともに、具体的に管理組合に寄せられる苦情やクレームを紹介しました。

解決に回るのは、理事長をはじめとした管理組合役員が中心となるでしょう。

しかしながら、理事長や理事は区分所有者の代わりに実施しており、管理組合の問題は、区分所有者全員が対処する問題であると言えるかもしれません。

マンションは集団生活の場で、お互いを配慮しながら生活する必要があります。

そのため、当然のことながら、区分所有者それぞれが責任をもって、管理規約や使用細則を遵守しつつ、自らの問題はもちろん、管理組合の課題解決にも協力することが重要でしょう。

コメント