国土交通省が先日2023年9月11日に、

改訂版のマンション標準管理委託契約書・同コメントを発表した

とマンション管理新聞に掲載ありました。

担い手の確保や環境変化に対応した切り口で、5年ぶりの大幅改定とのことです。

具体的に改訂箇所を確認しながら、管理組合として管理会社と付き合うにあたって注意すべき点を、マンション管理士が解説します。

マンション標準管理委託契約書改訂で『カスハラ』がクローズアップ

まずはじめに、国土交通省の発表資料

とマンション管理新聞第1247号(2023年9月15日号)から参照します。

これらについて、具体的に確認しながら見ていきましょう。

今回の改訂箇所はおもに4つの切り口からなっています。

・担い手確保・働き方改革に関する対応

(カスタマーハラスメント、管理員・清掃員の休暇取得等)

・マンション管理業の事業環境の変化(居住者の高齢化、感染症のまん延等)への対応

・その他

※国土交通省 マンション標準管理委託契約書及び同コメント」の改訂より(PDF)

マンション標準管理委託契約書のおもな改訂箇所は?

国土交通省が提示する管理委託契約書の雛形からです。

マンション標準管理委託契約書のおもな改訂箇所は、次の4項目になります。

書面の電子化及びIT総会・理事会等DXへの対応

こちらの項目からは、以下の点がおもな改訂点です。

書面の電子化やITを活用した説明等を可能とする規定等の整備

紙媒体から、電子データ、オンラインによる管理会社からの説明等、従来のコロナ禍においては

すでに行われていたITの活用が改めて新規で条文化されています。

もちろん、管理組合側にとってもわざわざ対面ではなくてもよいでしょう。

オンラインで管理会社とやり取りする方が便利な場合もあります。

その為のWEB会議システムの取り決め等を契約で決めることも求められます。

理事会・総会をWEB会議で開催する場合の機器の調達、貸与等に関する業務範囲や費用負担

当然ですが、機器が管理組合所有物であればそのまま活用できます。

仮にオンライン会議やオンラインと会場開催を併用する場合、プロジェクターやスピーカー、

資料投影用スクリーンなども必要になるでしょう。

その場合、管理会社への貸与を要請する場合も考えられます。

貸与や設置の補助に係る費用(管理組合アカウントのライセンス費用含む)

については、後々揉めないように協議し金額を明確にする必要があります。

担い手確保・働き方改革に関する対応

さらに、受託する管理会社や管理員側の働き方に配慮した条文も今回の契約書の雛形には織り込まれた形となっています。

「カスタマーハラスメント」への対応に関する規定等の整備

中でも、マンション管理新聞の記載で

「カスタマーハラスメント」「カスハラ」

の文言が比較的目立ちました。

比較的強めの言葉であるうえ、繰り返し出ていました。

マン管新聞としては管理組合側にもコンプライアンス意識が重要であるとのことを言いたかったのではと考えられます。

そもそも「カスタマーハラスメント」、略して「カスハラ」とは…

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によると

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。

と定義されています。お互いの事情にもよりますが、

管理組合側は管理会社のフロント担当や管理員に対する、必要以上の要請や高圧的な態度は取れなくなる

と考えておくべきでしょう。

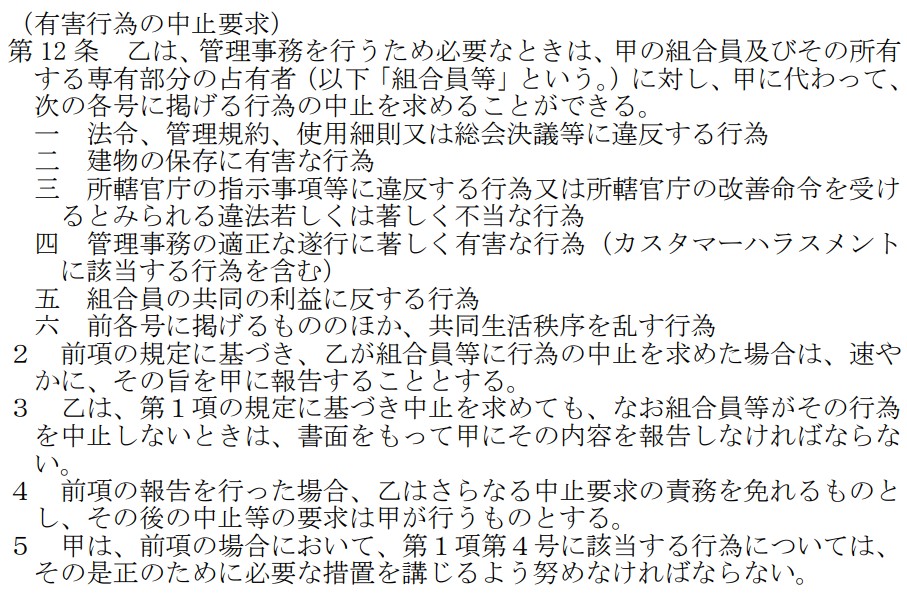

管理組合のカスハラが行き過ぎると管理会社からの中止要求も

さらに、管理会社側からカスタマーハラスメントに対して中止を求めることができるようになっています(第12条1項四号)。

そして、契約書の解釈としては、

管理会社側は「カスタマーハラスメントに対しては、厚労省のマニュアルに則って毅然と対応する」

と記載されています。

さらに、5項において、

「甲(管理組合)は是正のために必要な措置を講じるよう務める」

とあるので、カスハラ組合員がいる場合には、

管理組合や理事会、または住民である区分所有者としても止めに入ることも必要になってくる

と考えられます。

このように、カスタマーハラスメント事案は、管理組合と管理会社の間で発生しがちな案件であるため、コミュニケーションにおいてお互いに配慮すべきであるといえるでしょう。

管理員・清掃員の計画的な休暇、やむを得ず勤務できない場合の休暇、勤務時間外の対応の明確化

働き方改革関連法等に伴う労働時間への配慮や、管理員のなり手不足に配慮しているのもありますが、管理員・清掃員業務に対する配慮をするようになっています。

具体的には、細かな点ですが、

・健康診断や研修

・忌引きや病気

・災害、事故等やむを得ない場合

の記載もされていますので、管理員に対する相応の配慮がなされた内容に改訂されているようです。

また、管理員さんが所属元の従業員であり、仮に有給休暇を取得するとなった場合、

マンションに出勤せずに休暇を取得することとなります。

契約上、定めている場合は管理組合としてクレーム等入れることはできないと考えられます。

とりわけ、ごみ収集の日に管理員さんが不在である場合は、清掃等滞る可能性も考えられるため、

代替人員を予定するなど、管理組合、管理会社双方で整合をとることも必要です。

マンション管理業の事業環境の変化への対応

今後、マンション居住者の高齢化の進行はもちろんですが、コロナやインフルエンザ等、感染症がまん延することも考えられます。

そのような対応を考える条文が含まれています。

感染症の流行や組合員等に認知症の兆候があり管理業務に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合の相手方への通知

本来の契約書雛形にも通知事項として盛り込まれている内容でした。

これらの事象がより増えてくることを想定して、

管理組合、管理会社がお互いに通知することが必要

と説明されています。

また、免責事項においても、感染症のような予想外のことが起きた場合においては、総会延期に伴う費用発生等の対応をどうするのかなどの取り決めも必要であるとされています。

孤立死(孤独死)等、専有部分における事件・事故の際の対応

雛形第9条緊急時の業務の1項2号に、社会的な問題ともなってきている具体的に孤立死(孤独死)等という文言が加えられています。

これにより、管理会社は管理組合の承諾を得ずとも、緊急であればこれまでの災害や犯罪に加えて、孤独死に対する対応も行うこととなります。

とりわけ、マンションの課題であるマンション自体の高経年化と住民の高齢化は今後ますます進行してくると考えられます。

さらにマンションを終の棲家とするのも当たり前の時代になっています。

このような事案も管理会社、管理組合の双方が想定しておく必要があります。

その他

近年のマンション管理における管理組合と管理会社の関係を配慮した事象が見直されることとなりました。

管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定

これまでの、管理規約において管理組合が管理すべきことが明確になっていない部分が存在する場合、管理会社と管理組合とで協議する必要があります。

具体的には、契約の締結までに

・管理組合が管理すべき部分の範囲

・管理業者の管理対象部分の範囲

を定める必要がある

としています。

これは神奈川県逗子市で起きたマンション法面崩落事案を踏まえて配慮された内容です。

こちらは、雛形案には変更がありません。

お互い責任部分を明確化する必要があるとして注意点として挙げています。

個人情報保護等に関する規定の充実

新たな雛形では、第18条として、管理会社における個人情報の取り扱いとして条項を新設し、

管理組合に対する個人情報保護の観点を具体的に明文化

しています。

具体的には、

・個人情報の安全管理措置

・業務以外の目的での使用等の禁止

・個人情報漏洩の対策

・個人情報の再委託の禁止

・契約終了後の返却や廃棄 等

個人情報保護法の観点からより充実させるものと言えるでしょう。

宅地建物取引業者等への提供・開示事項の拡充

宅地建物取引業者を通じて、購入層に対する事前情報を開示することにより、購入前にマンションの状態を知って貰うことが大切です。

管理会社は宅地建物取引業者への各情報開示を行うことができる

としています。

そして、購入後にはトラブルをなくし、組合運営の円滑化、さらには資産価値向上の観点をより具体化しています。

これまでは「管理規約の提供等」とあったものが、

・管理規約

・会計帳簿

・長期修繕計画書や設計図書

など管理規約以外も加わっています。

より具体的にマンションのことを知って貰って、組合員になってもらう事を配慮したものと言えます。

まとめ

標準管理委託契約書の改正点について、ポイントを中心に紹介しました。

管理組合と管理会社の契約であっても、新たに明文化されているものや従来と変わらない文言であっても、昨今の時代の流れを加味した改訂や解釈が必要となってきています。

管理組合としても変更内容に配慮し、管理会社との良好な関係を維持することにより、マンション管理を適正化していくことが求められているといえるでしょう。

コメント