はじめに:深刻化するマンション修繕積立金不足への懸念

近年、日本のマンションにおいて、修繕積立金の不足が深刻な問題として認識されています。国土交通省の調査によれば、3割以上のマンションが修繕積立金の不足に直面している現状が明らかになっています。また、別の調査では、長期修繕計画に対して積立金残高が不足している管理組合の割合が36.6%に達しているという報告もあり、この問題が広範囲に及んでいることが示唆されます。

この背景には、建設費の高騰とマンションの老朽化という二つの大きな要因が存在します。2024年7月時点の建設工事費は、2015年と比較して約1.3倍に上昇しており 、マンションの修繕費用を押し上げています。

一方で、築30年を超える中古マンションの割合は増加の一途を辿り、2024年には54.5%を超え 、老朽化に伴う大規模な修繕の必要性が高まっています。一般的に、マンションの修繕積立金は、建物の経年劣化に合わせて段階的に増額される傾向にありますが 、これらの費用の高騰に十分に対応できていないケースが少なくありません。

本稿では、このような修繕積立金不足という喫緊の課題に対し、2025年の最新ガイドラインを踏まえ、具体的な対策を提示します。読者の皆様がご自身のマンションの状況を把握し、適切な対策を講じるための一助となることを目指します。

本稿は、2024年7月に公開された「修繕積立金ガイドライン改訂による積立金引上げの考え方【要確認】」

という既存の記事の内容を踏まえつつ、最新の情報と事例を統合し、より実践的な情報を提供することを目的としています。

最新(2025年)マンション修繕積立金ガイドラインの理解

マンションの適切な維持管理のためには、安定した修繕積立金の確保が不可欠であり、国土交通省は「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を策定し、その考え方を示しています。最新のガイドラインは令和6年6月7日に改訂されており 、マンションの長寿命化を促進するための税制に関する記述が更新されています。

具体的には、マンション長寿命化促進税制の適用要件の一つである修繕積立金の額の引上げに関する証明書の発行主体が、マンション管理士または建築士(建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士に限る)であることが明記されています。

このガイドラインでは、修繕積立金の積立方式として、計画期間中の積立額を均等とする「均等積立方式」が望ましいとされています。一方で、計画当初の積立額を抑え、期間中に段階的に増額していく「段階増額積立方式」も存在します。

最新のガイドラインでは、この段階増額積立方式における適切な引上げの考え方として、月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とした場合に、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計画の最終額は基準額の1.1倍以内とすることが示されています。

新築マンションにおいては、修繕積立金の急激な値上げによるトラブルを防止するため、積立金を設定する際の下限額と上限額の幅が示されており、長期修繕計画の期間内で均等割りした金額を基準額とした場合、新築時の設定額は基準額の0.6倍以上、値上げ幅は最大1.8倍までが推奨されています(前述の1.1÷0.6≒1.8333より)。これは、新築時の積立金設定額が低すぎることに起因する将来的な積立金不足を防ぐための措置と考えられます。

2021年にもガイドラインは改訂されており、その際には修繕積立金の目安となる平均額が約1.5倍に増額されています。これは、長期修繕計画の事例数が増加し、より実態に近い金額が目安として示された結果です。

これらの改訂の背景には、マンションの長寿命化の実現と、それに伴う安定した修繕積立金の確保の必要性が挙げられます。特に、段階増額積立方式を採用しているマンションにおいて、計画期間中に修繕積立金が大幅に上昇し、予定通りに引き上げられないケースが多かったことが、今回の改訂の重要な動機となっています。

最新ガイドラインは、新築マンションの購入予定者だけでなく、既存マンションの区分所有者や管理組合にとっても、修繕積立金の基礎知識や金額の目安を理解する上で重要な情報源となります。

現在の状況:マンション修繕積立金が不足する背景

日本のマンションでは、約3割から4割のマンションで修繕積立金が不足しているという現状が複数の調査から明らかになっています。この背景には、複合的な要因が存在します。

物価高騰の影響

近年、建築資材や労務費の高騰が著しく、これが修繕費用の増加に直接的に影響しています。

2015年から2024年7月にかけて建設工事費は約1.3倍に上昇しており 、特に2020年頃から建築資材の価格が急激に値上がりしています。人件費についても、建設業界における職人不足を背景に上昇傾向が続いており 、これらのコスト増は長期修繕計画で想定されていた費用を大幅に超過する要因となっています。

マンションの老朽化の進行

日本の分譲マンションは築年数の経過とともに老朽化が進んでおり、2024年には築30年以上のマンションが過半数を占める状況となっています。

築年数が経過したマンションでは、給排水管、エレベーター、窓サッシなど、大規模な修繕や更新が必要となる時期が集中する傾向があり 、修繕費用も高額になるため、積立金が不足しやすくなります。

新築時の積立金設定と長期修繕計画の問題点

新築マンションの販売を促進するために、当初の修繕積立金が低く設定されるケースが少なくありません 。また、長期修繕計画においても、当初の計画段階では将来の修繕費用の高騰や、予期せぬ修繕の必要性が十分に織り込まれていない場合があります。

特に、段階増額積立方式を採用している場合、計画通りの積立金増額が区分所有者の合意を得られず、結果として積立金不足に陥るケースも多く見られます。さらに、マンションの規模が小さい場合、共用部分の修繕費用が戸あたりの負担額を押し上げ、積立金不足を招きやすい傾向にあります。

これらの要因が複合的に作用し、多くのマンションで修繕積立金の不足が深刻化していると考えられます。

戦略1:長期修繕計画と積立金の見直しと最適化

修繕積立金不足を防ぐための最も重要な戦略の一つは、長期修繕計画を適切に見直し、積立金を最適化することです。長期修繕計画は、マンションが長期にわたり良好な状態を維持するために不可欠であり、将来必要となる修繕工事の時期や内容、費用などをまとめた計画書です。修繕積立金の額は、この長期修繕計画に基づいて設定されます 。

長期修繕計画の見直しと改訂

既存の長期修繕計画が最新のガイドラインや現在の経済状況を反映しているかを確認し、必要に応じて見直しを行うことが重要です。国土交通省は、長期修繕計画を5年程度ごとに見直すことを推奨しており、見直しの際には、建物の劣化状況を定期的に診断・調査し、最新の建築資材価格や労務費、金利などを考慮に入れる必要があります。特に、2021年と2024年6月にガイドラインが改訂されているため、これらの変更点を踏まえた計画となっているかを確認することが肝要です。

適切な積立金額の算出

将来の修繕費用を正確に見積もり、それに基づいて適切な積立金額を算出する必要があります。基本的な計算式は「毎月の修繕積立金額=推定修繕工事の累計額÷計画期間」となります。国土交通省が示す修繕積立金の目安や、過去の修繕積立金の増額事例も参考にしながら、マンションの規模や設備、築年数などを考慮して、十分な積立金額を設定することが求められます。

積立方式の検討:均等積立方式と段階増額積立方式

修繕積立金の積立方式には、均等積立方式と段階増額積立方式があります。

| 特徴 | 均等積立方式 (均等積み立て方式) |

段階増額積立方式

(段階増額積み立て方式) |

| 初期支払額 | 比較的高い場合がある | 低い |

| 経年による支払額の変動 | 一定 | 段階的に増加 |

| 将来的な不足のリスク | 低い |

高い可能性がある

|

| 長期的な総支払額 | 一般的に同程度 | 一般的に同程度 |

| オーナーの資金計画 | 立てやすい |

初期は立てやすいが、将来的な増加を考慮する必要がある

|

| 国土交通省の推奨 | 望ましい |

適切な引き上げが前提

|

※筆者見解

国土交通省は、長期的な安定性を考慮し、均等積立方式を望ましいとしています。しかし、新築マンションでは初期の負担を抑えるために段階増額積立方式が採用されることも多く、その場合には、ガイドラインに示された適切な引き上げ幅(初期額は基準額の0.6倍以上、最終額は1.1倍以内)を守ることが重要です。

段階増額積立方式を採用している場合は、将来的な積立金不足のリスクを低減するために、均等積立方式への移行も検討すべきでしょう。

戦略2:修繕費用のコスト削減策の実施

修繕積立金不足への対策として、修繕費用のコスト削減も重要な戦略となります。品質や建物の寿命を損なうことなくコストを削減するためには、様々な工夫が求められます。

複数業者からの見積もり取得と精査

大規模修繕工事などを実施する際には、複数の業者から見積もりを取得し、価格だけでなく、業者の実績や経営状況なども十分に比較検討することが不可欠です。これにより、適正な価格で質の高い工事を行う業者を選定することができます。

バリューエンジニアリングの検討

バリューエンジニアリングとは、建物の機能や品質を維持・向上させながら、コストを削減する手法です。例えば、より耐久性の高い材料を選定することで、長期的なメンテナンスコストを削減したり、最新の技術や工法を取り入れることで、工期を短縮し人件費を抑えたりするなどの方法が考えられます。

代替工法の検討

既存の修繕方法に捉われず、よりコスト効率の高い代替工法を検討することも有効です。例えば、外壁の修繕において、従来の塗り替えではなく、より耐久性の高い塗装方法や、部分的な補修で済むような工法を採用するなど、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。

具体的には、フッ素塗料が挙げられ、他の塗料と比較して耐用年数が長く、一般的に15~20年程度とされています。紫外線や雨などの自然環境による劣化に強い特徴があります。

その他のコスト削減策

その他にも、以下のようなコスト削減策が考えられます。

✅工事範囲の見直し: 必要不可欠な工事に絞り込み、優先順位をつける

✅管理委託費の見直し: 管理会社との契約内容を見直し、業務内容や委託費が適正であるかを確認する

✅機械式駐車場の見直し: 維持費の高い機械式駐車場を廃止し、平面駐車場にするなどの検討

マンション管理組合が専門家(マンションNPOの建築士など)に相談し、長期修繕計画を見直すことで、より効率的でコストを抑えた修繕計画を策定した事例もあります。

戦略3:外部資金の活用

修繕積立金が不足している場合、外部からの資金調達も有効な選択肢となります。

政府や自治体の補助金・助成金制度の活用

国や地方自治体によっては、マンションの省エネ改修や耐震改修、バリアフリー化などの工事に対して、補助金や助成金制度を設けている場合があります。

これらの制度を活用することで、修繕費用の負担を軽減することができます。例えば、一定の条件を満たす修繕工事を行ったマンションに対して、固定資産税の減額措置が2025年まで実施されています。これらの制度の適用条件や申請手続きについては、関係省庁や自治体のウェブサイトなどで確認する必要があります。

金融機関からの融資

修繕積立金が大幅に不足している場合には、金融機関からの融資を検討することも一つの手段です。住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」や、民間の金融機関が提供するマンション管理組合向けのローンなどがあります 。融資を受ける際には、金利や返済期間、担保の必要性などを慎重に検討する必要があります。セゾンファンデックスのマンション管理組合ローンは、保証料が不要で、早期返済も可能であるといった特徴があります 。

外部資金活用のメリット・デメリット

外部資金を活用することには、以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット:

✅必要な修繕工事を遅滞なく実施できる

✅マンションの資産価値の低下を防ぐことができる可能性がある

デメリット

✅返済義務が発生し、追加の費用負担が生じる

✅修繕積立金の値上げが必要となる場合がある

✅金融機関によっては審査が厳しく、保証人や担保が必要となる場合がある

外部資金の活用は、あくまで一時的な資金不足を補うための手段であり、長期的な視点では、修繕積立金の適切な積み立てとコスト削減が重要であることを理解しておく必要があります。

行動を起こすために:実践的なステップと参考情報

修繕積立金不足という課題に対応するために、マンションのオーナーや管理組合が取るべき具体的なステップと、参考となる情報源を以下に示します。

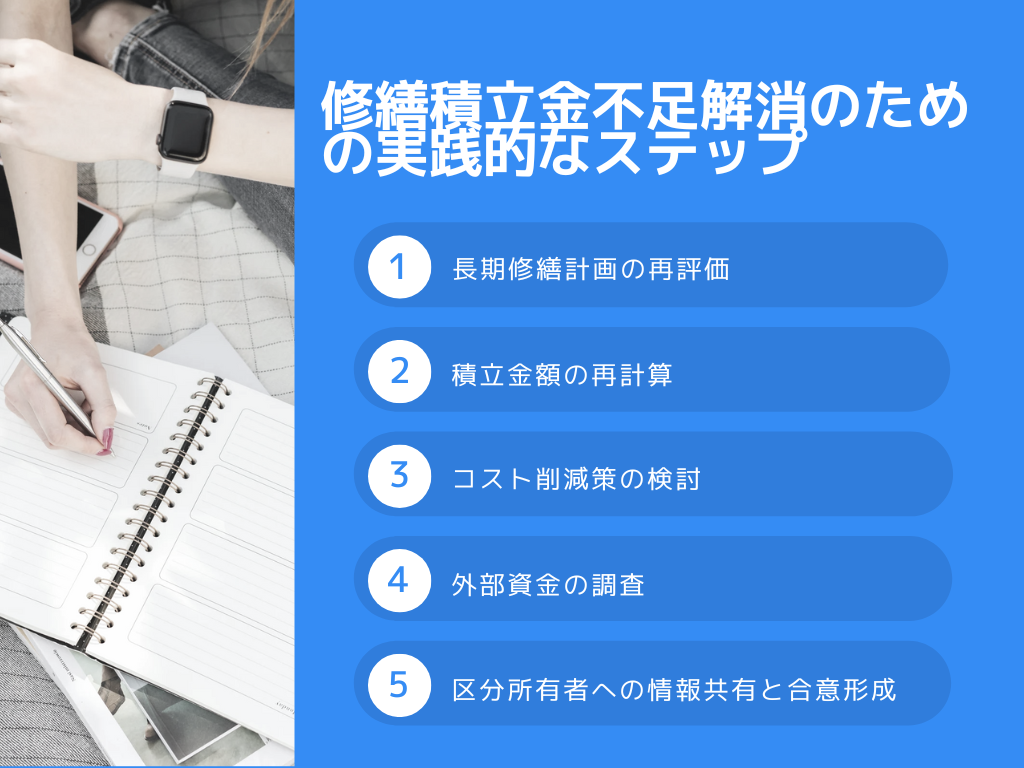

実践的なステップ

- 長期修繕計画の再評価: 最新の国土交通省のガイドライン(令和6年6月改訂)に照らし合わせ、既存の長期修繕計画を見直しましょう。専門家による建物診断を実施し、現状の劣化状況を正確に把握することが重要です。

- 積立金額の再計算: 将来の修繕費用を最新の物価や労務費を考慮して再計算し、必要な積立金額を算出します。均等積立方式への移行も視野に入れ、区分所有者全体で議論しましょう。

- コスト削減策の検討: 複数の業者から見積もりを取得し、バリューエンジニアリングや代替工法の導入など、修繕費用の削減につながる具体的な対策を検討します。

- 外部資金の調査: 国や自治体の補助金・助成金制度、金融機関の融資制度など、利用可能な外部資金について情報を収集し、検討します。

- 区分所有者への情報共有と合意形成: 長期修繕計画の見直しや積立金の増額、外部資金の活用など、重要な決定を行う際には、区分所有者に対して十分な情報を提供し、理解と合意を得ることが不可欠です。事前に説明会を開催したうえで総会で決議するなど、丁寧な説明を心がけましょう。

参考情報源

- 国土交通省: 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」や「長期修繕計画作成ガイドライン」など、最新の情報をウェブサイトで確認できます。

- (公財)マンション管理センター: マンション管理に関する相談窓口として、電話やウェブサイトで情報提供を行っています。

- マンション管理士: 専門的な知識を持つマンション管理士に相談することで、長期修繕計画の見直しや資金計画の策定などについて、具体的なアドバイスを得ることができます。

- マンション管理組合連合会など: 各地域のマンション管理組合の連合会なども、情報交換や相談の場を提供しています。

- マンションNPOなど: 中立的な立場でマンション管理に関する支援を行うNPO法人(横浜では浜管ネット)なども存在します。

結論:マンションの財政的な健康と長寿命化のために

マンションの修繕積立金不足は、放置すれば建物の劣化を招き、資産価値を損なうだけでなく、居住者の生活の質にも悪影響を及ぼす可能性があります 。本稿で解説した3つの戦略、すなわち長期修繕計画と積立金の見直し、修繕費用のコスト削減、そして外部資金の活用は、これらの課題を解決し、マンションの財政的な健康と長寿命化を実現するための重要な手段となります。

そしてこれらの戦略を実行するためには、管理組合が主体となり、区分所有者全体が協力して取り組むことが不可欠です。最新のガイドラインを理解し、専門家の意見も参考にしながら、それぞれのマンションの状況に合わせた適切な対策を講じることで、将来にわたる安心・安全なマンションライフを送ることができるでしょう。

コメント