2025年10月10日、一般社団法人マンション管理業協会が「マンション管理適正評価制度 登録状況等(2025年度第2四半期)」を公表しました。公開データの要点を、マンション管理士である筆者が実務家目線で読み解き、各組合が今すぐ着手すべき改善ポイントを具体化します。

登録状況の全体像:母集団は9,702件、★4と★5が約7割

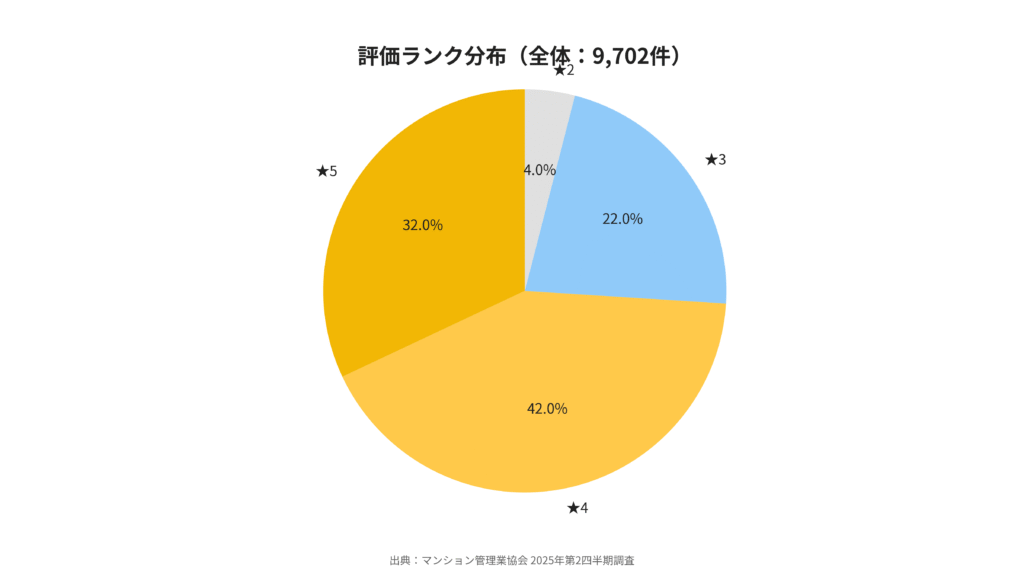

2025年9月末時点の登録は9,702件。前四半期末から1,014件増と順調に拡大しています。

※マンション管理業協会 2025年第2四半期調査より研究室が独自集計

評価分布は★4が42%(4,080件)で最多、★5が32%(3,133件)、★3が22%(2,114件)。ワンストップサービス経由で「管理計画認定」を取得済みのマンションは2,081件に達しました。制度の裾野が広がり、上位評価(★4・★5)が全体の約7割を占める構図が定着してきたと言えます。

規模・地域・築年の傾向:小規模は不利、都市部と築浅は高評価が進む

登録の地域分布は東京都が30.6%で最多。関東が全体の57%を占め、次いで近畿(19%)、中部(9%)が続きます。戸数帯は「50戸未満」が51%と過半を占め、最大1,433戸、最小5戸まで幅広い母集団です。築年帯では「1991〜2000年竣工」が29.4%で最多。階数は6〜10階建が44%で中心、管理組合形態は「単棟型(住宅のみ)」が87.9%で大宗を占めます。

※マンション管理業協会 2025年第2四半期調査より研究室が独自集計

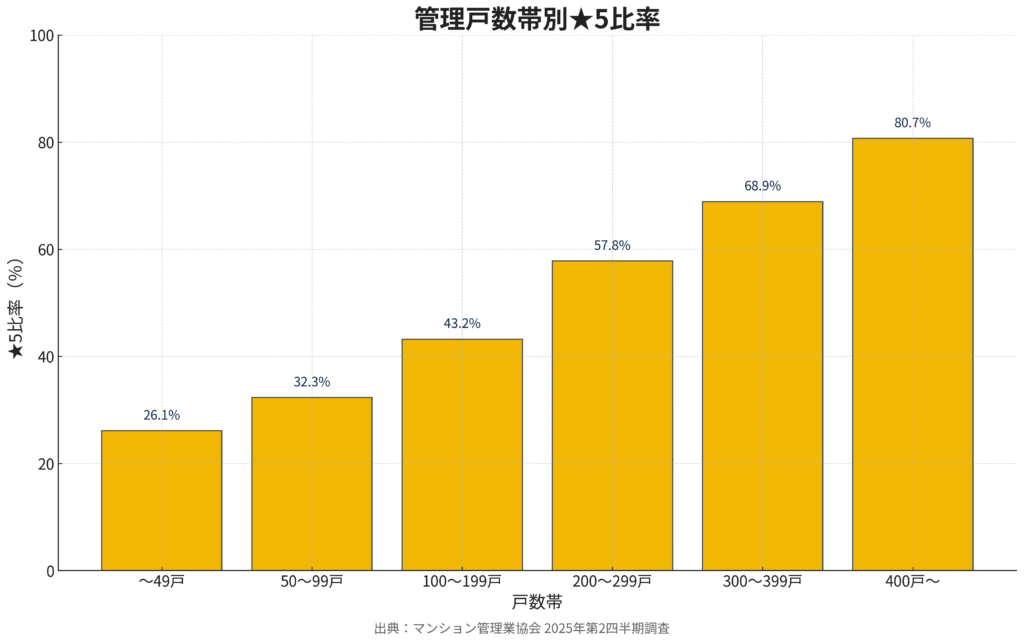

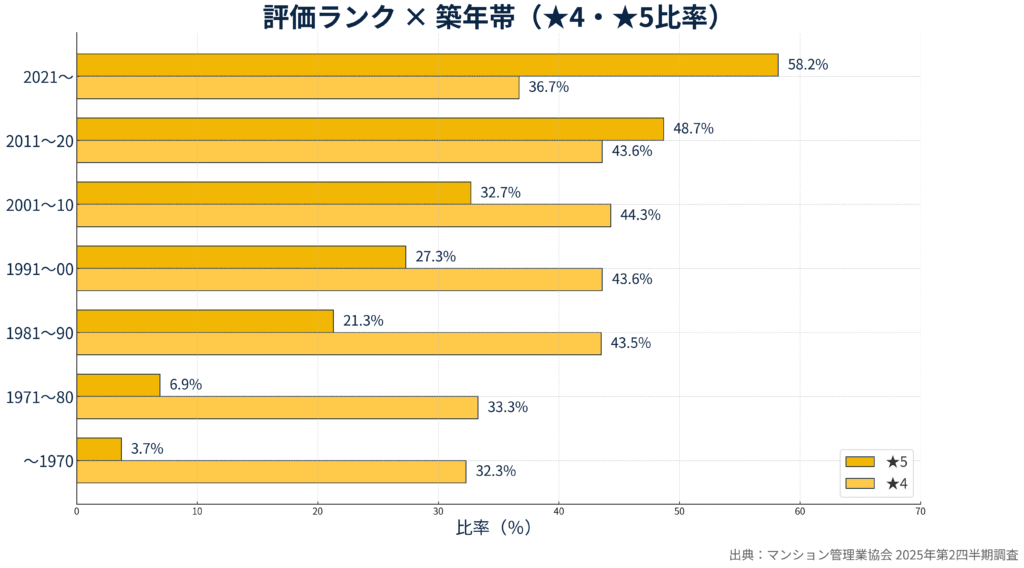

評価と属性の相関では、400戸以上の大規模マンションの★5率が80.7%と突出。一方で50戸未満は26.1%にとどまります。

※マンション管理業協会 2025年第2四半期調査より研究室が独自集計

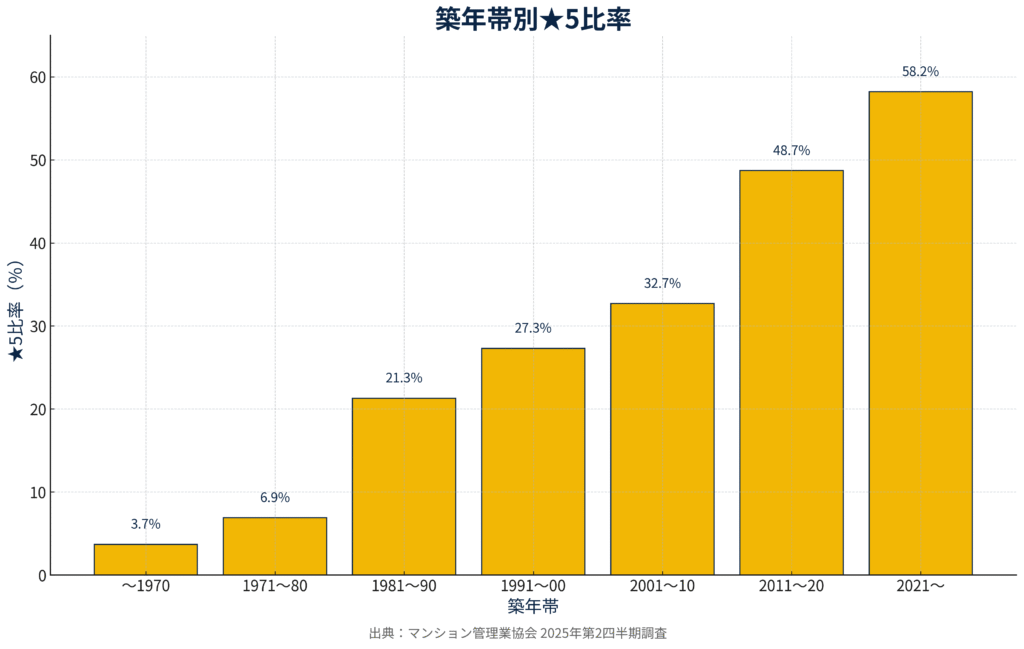

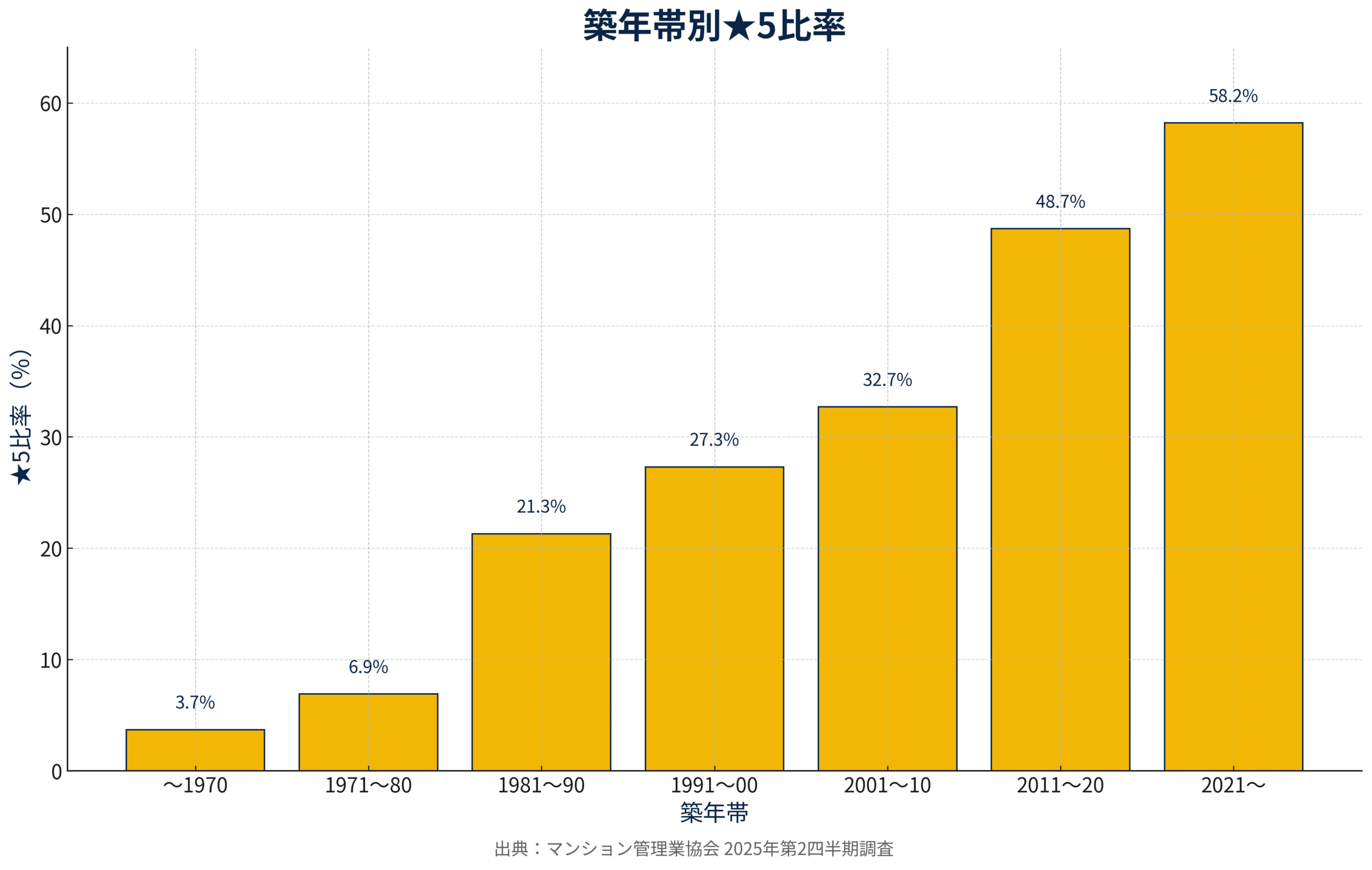

築年では2021年以降竣工が★5率58.2%と高水準。とはいえ1971〜1980年竣工の築古群でも★5が6.9%存在し、「築年=不利」を必然としないことも示唆されています。つまり、小規模・築古でも、要件を満たせば上位評価は狙える余地があるといえます。

評価を左右する3つの実務領域

適正評価は大きく「管理体制」「建築・設備」「管理組合収支」「耐震性」「生活関連」に分かれます。ここではスコア差が大きく、かつ現場で手を打てる3領域を深掘りします。

管理体制:規約の“現代化”が★の分かれ目

管理体制の平均は18.38点(20点満点)。★5マンションは19.8点、★2は13.9点と5.9点の差が生じています。差を生むドライバーは「規約の規定(1-5)」「規約改正状況(1-6)」の2本柱です。前者は管理計画認定基準にも重なる3規定の完備率が86.2%、後者は2016年改正の主要8項目への準拠が78.8%まで上がりました。

未整備が目立つのは、専有部分への立入り(標準管理規約23条相当)「なし」が9.8%、修繕履歴情報の管理(32条)「なし」が12.3%、管理情報の書面交付(64条3項)「なし」が9.6%。一方、修繕積立金の区分経理(28条5号)「なし」は3.3%まで低下し、財務の線引きは概ね常識化しています。

規約の近代化が進むほどスコアは自動的に底上げされる構造で、まずは管理計画認定制度でも重点項目として挙げられる標準管理規約第23条・32条・64条の3点セットと、2016年改正8項目の一括適合を達成するのが最短ルートです。

建築・設備:長期修繕計画の“4つの質”を満たす

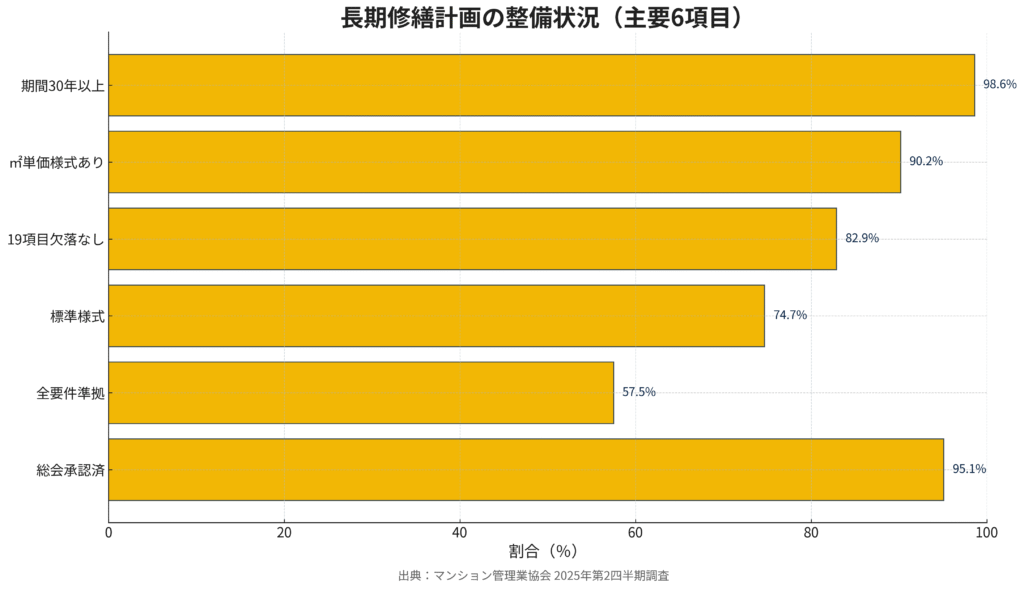

建築・設備の平均は16.88点(20点満点)。★5は19.7点、★2は6.7点と13.0点差で、評価要因の中でも格差が大きい領域です。鍵は「総会承認済みの長期修繕計画(2-2)」の質と整備状況。

※マンション管理業協会 2025年第2四半期調査より研究室が独自集計

総会承認された計画の保有率は95.1%、うち全要件に準拠した計画は57.5%。標準様式への準拠は74.7%にとどまり、「推定修繕工事項目19項目の欠落」17.1%、「㎡単価様式の欠落」9.8%など、形式面の詰めが甘い例が残ります。計画期間は98.6%が30年で作成、最長は100年とロングレンジ化も進んでいます。

資金調達面では、「将来借入を予定」が8.2%、現在返済中は6.2%で、返済期間は10〜14年が62.9%と主流。「一時金予定あり」は4.1%。竣工図書の保管は91.5%ができており、図書紛失が慢性的な足かせだった時代から前進しています。長期修繕計画は“内容の抜け漏れ”と“資金面の現実性”を両輪で磨くことが、★ランクの決定打になります。

管理組合収支:基準額を満たすかが“最大の勘所”

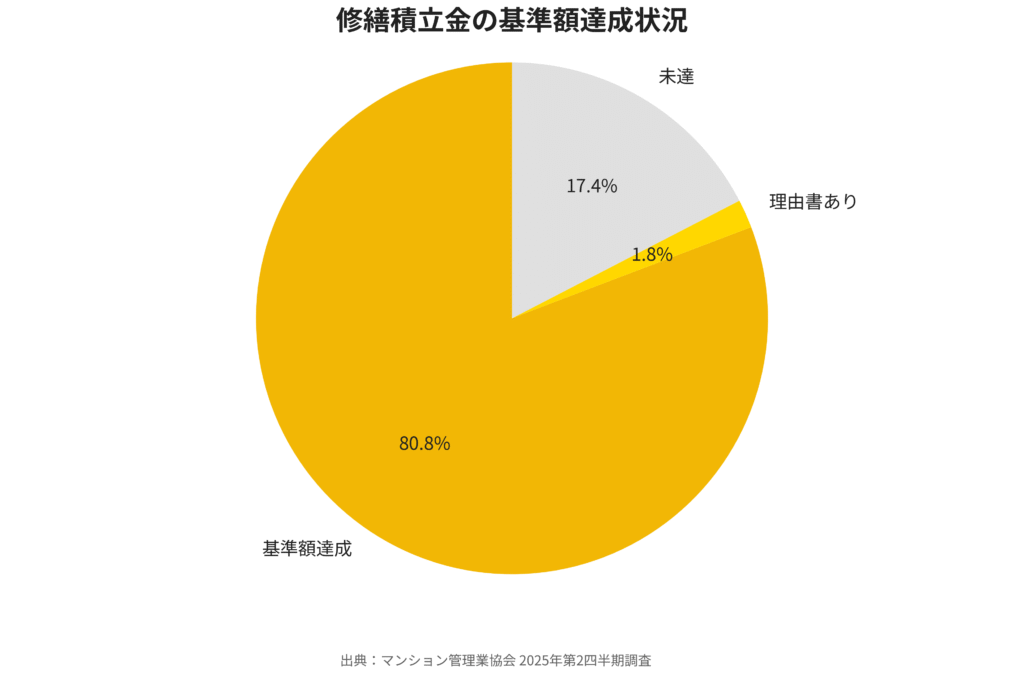

管理組合収支の平均は29.70点(40点満点)。★5は37.6点、★2は12.0点で25.6点差。最大の分水嶺は「修繕積立金の額(3-6)」が国の基準額※を満たすかどうかで、満たす割合は80.8%。滞納管理(3-4)や区分経理(3-1)は概ね高水準で、資金計画(3-3)の設計と運用がスコアを左右します。

※マンション管理業協会 2025年第2四半期調査より研究室が独自集計

資金計画方式の内訳は「段階増額」が64.4%、「均等積立」が35.6%。総会承認かつ全要件準拠の母集団では、段階増額の88.0%、均等の79.2%が「計画どおり徴収」を達成。一方、全体母集団で見ると「12ポイント満点(均等・計画どおり)」は16.8%、「10ポイント(段階・計画どおり)」は31.9%にとどまり、形式上の設計はあっても実行面でのギャップ(0点:41.7%)が少なくありません。

結論として、①基準額を満たす水準への引上げ、②計画通り徴収できる運用体制の構築、③段階増額の“追随コスト”と均等方式の“平準化メリット”の比較検討、の3点が評価改善の核心です。

耐震性:全体は高得点だが、旧耐震の“診断未実施”が壁

耐震性の平均は9.47点(10点満点)と高位安定。新耐震は93.3%、旧耐震は6.7%です。問題は旧耐震の“診断未実施”が69.3%に上ること。実施済で「問題なし」または「改修済」は20.3%に過ぎず、診断はしたが「改修予定なし」も10.4%存在します。

地震リスクの可視化と意思決定プロセスの整備は、評価だけでなく居住者のレジリエンス確保に直結します。

生活関連・防災:最も伸びしろが大きい“未整備の穴”

生活関連の平均は4.44点(10点満点)と、5領域中で最も低いのが現状です。緊急対応体制「あり」は80.0%と一定の整備が進む一方、消防訓練「未実施」が43.0%と依然高止まり。防災面では、避難場所の周知は61.1%まで浸透したものの、災害対応マニュアル等の作成・配布は「できていない」が62.0%、防災用名簿の整備は14.4%にとどまります。評価ロジック上も、ここは手を打てば点が伸びる“狙い目”です。

データが示す“誤解しやすい点”を正す

第一に、「段階増額が多数派だから正しい」とは限りません。段階増額は導入初期の痛みを抑えられる反面、改定のたびに説明・決議コストを要し、家計負担の“先送り”が未収の温床になることもあります。今回のデータでは、段階増額であっても計画どおりの徴収ができているケースは多いものの、全体で見れば資金計画が0点と評価される事例が41.7%も存在します。形式よりも「実行できる設計と運用」こそがスコアと実益を両方押し上げるのです。

第二に、「築古だから★5は無理」という思い込みです。1970年代竣工群でも★5が6.9%存在し、築年は絶対条件ではありません。修繕履歴の整備、長期修繕計画のアップデート、規約の現代化、修繕積立金の基準額達成。これらを丁寧に積み上げれば、築年のハンディを超えて上位評価に到達できます。

※マンション管理業協会 2025年第2四半期調査より研究室が独自集計

第三に、「小規模は資金力で勝てない」という見方。確かに小規模は★5率が26.1%と低めですが、一戸あたりの合意形成が速く、意思決定のフットワークでは大規模より有利です。標準様式への準拠や履歴DB化、防災マニュアルの整備といった“軽量だが効く施策”を短期に回すことで、一気に★4〜★5へと押し上げられます。

小規模・築古が“勝つための4施策”

① 規約の近代化をワンパッケージで通す。 23条立入り、32条履歴、64条情報交付、暴排、利益相反、監事権限などをまとめて改正し、重ねて「管理計画認定」基準との整合を取る。個別改正の“やり残し”をなくすことが重要です。

② 長期修繕計画の標準様式化と可視化。 19項目の網羅、㎡単価様式、30年超の見通し、借入・一時金の最小化を“絵と数字”で示す。理事会だけでなく組合員説明会で動く資料に落とし込みます。

③ 修繕積立金の基準額達成に向けた3段ロジック。 「必要額の見える化→段階増額か均等かの比較→自動徴収化で未収低減」。納得→設計→仕組みの順で固め、毎年の“改定疲れ”を回避します。

④ 防災の初動体制を“訓練”まで仕上げる。 マニュアル配布の理事会・防災委員会の満足で終えず、名簿整備、避難場所周知、緊急連絡網、初期対応のロールプレイを最低年1回実施。生活関連の点が一気に伸び、現実のレジリエンスも高まります。

大規模・築浅が陥りがちな2つの落とし穴

ひとつは「竣工図書があるから大丈夫」という慢心です。資料はあっても履歴の更新が止まり“最新がどこにあるか分からない”状態は散見されます。図書・図面・報告書を電子で一元化し、検索性と更新ルールを定めましょう。

もうひとつは「新耐震だから安心」という誤解。新耐震は平均点が高い一方、設備更新や防災訓練の未実施は新旧を問わず見られます。人的オペレーションの仕組み化は築年に関係なく評価と安全を左右します。

合意形成の実務:値上げ説明の“納得”を作る

積立金の引上げは住民感情に直結します。効果的だったアプローチは、①過去の修繕履歴と将来の劣化曲線を一枚で示す、②「基準額に到達しない場合の赤字カーブ」と「到達した場合の余力カーブ」を並置する、③家計インパクトを月額・戸当たりで具体化する、④カード/口座振替で“上げても滞納しない”運用設計を同時に示す、の4点です。

評価スコアを“外部の物差し”として活用すると、合意が得やすくなります。

KPI設計:次期までに追うべき数字

・管理規約の適合率(管理計画認定基準3項目・平成28年度改正の主要8項目への完全適合)

・長期修繕計画の要件充足率(標準様式・19項目・㎡単価・30年超)

・修繕積立金の基準額達成率と計画どおりの徴収率(=1-滞納率)の実現

・防災KPI(マニュアル配布率、避難場所周知率、訓練実施の有無、名簿整備の継続)

これらはそのまま★スコアのレバーであり、資産価値・安全性のレバーでもあります。

施策の優先順位づけ:費用対効果マトリクス

短期で点数が伸び、コストも抑えやすいのは「規約改正のパッケージ化」と「防災訓練+マニュアル」。次点が「長期修繕計画の標準様式化」。

費用インパクトは大きいものの中長期の価値を決めるのが「修繕積立金の水準是正」です。データは、制度の“採点”が実務の合理にきちんと接続していることを裏づけました。

次の一手:自治体の管理計画認定取得と★ランクの同時達成へ

協会データでは、ワンストップサービス経由の自治体の管理計画認定取得実績が2,081件。認定は法的強制ではありませんが、規約・長期修繕計画・収支の設計思想が評価制度と同じ“方角”を向いているため、整備の相乗効果が高いのが実情です。

理事会は「評価スコアの改善」と「認定取得」を二項対立で捉えず、同じ運河の両岸として同時に前進させるべきです。

まとめ:小規模・築古でも、制度設計と運用で★は上げられる

今回のデータは、「規模や築年は有利・不利の傾向を生むが、決定打は“規約の現代化”“長期修繕計画の質”“修繕積立金の水準と運用”である」ことを改めて可視化しました。

旧耐震の診断未実施、消防訓練・マニュアル未整備といった“生活関連”の遅れは、早期に是正できる伸びしろです。

すでにワンストップ経由の認定取得が2,081件まで進む中、上位評価が市場や金融の評価軸として浸透するのは時間の問題と言えます。

評価改善はレジリエンスと資産価値の“同時投資”です。管理組合としてはこれらの活動を具体化して、★を1段でも上げに行く取り組みが求められます。

コメント