マンション管理組合における「特別決議」は、マンションの未来を左右する重要な決定を下すためのプロセスです。しかし、その賛成基準の高さや区分所有者の参加意識の低下などから、成功させるのは容易ではありません。

本記事では、特別決議の内容、難しくなる要因、そして成功のための具体的な手順とスケジュールを、実際に実務対応しているマンション管理士が詳しく解説します。組合員の皆様が実践できるマニュアルとして、ぜひご活用ください。

特別決議の内容を理解しよう

特別決議は、マンション管理組合が大きな変更や決定を行う際に必要な決議で、以下の内容が含まれます。

規約の制定・変更・廃止

管理規約は、マンションの「憲法」とも言える重要なルールブックです。時代の変化や住民のニーズに応じて、規約を見直し、制定・変更・廃止することがあります。例えば、ペット飼育のルールを変更したり、駐車場の使用方法を改定したりする場合に特別決議が必要です。

敷地及び共有部分の重大変更

共有部分の重大な変更とは、エレベーターの新設や集会室や駐車場、駐輪場の増改築工事など、マンションの共有スペースに大きな影響を与える工事や改修を指します。これらの変更は、住民の生活に直接関わるため、特別決議による慎重な合意形成が求められます。

建替え決議

老朽化したマンションの建替えを進める際や、建て替えずにマンションを壊して敷地を売却する場合にも特別決議が必要です。建替えは、住民の生活や資産に大きな影響を及ぼすため、全員の合意が不可欠です。

その他重要事項

管理組合が総会で定めた事項で特に重要と判断する事項も特別決議の対象となります。例えば、大規模修繕のための特別な資金徴収や、管理費の大幅な改定などが想定されます。

特別決議には、区分所有者数および議決権の4分の3以上の賛成が必要です。これは、通常の決議(過半数の賛成)よりも厳しい条件であり、合意形成の難しさを物語っています。

以下

の記事に特別決議の内容について、更に詳しく紹介していますので、こちらも合わせてご参照ください。

特別決議が難しい理由とは?

特別決議を成功させるのは、以下のような要因から難しくなっています。

高い賛成基準

特別決議には、区分所有者数と議決権の4分の3以上の賛成が必要です。例えば、100世帯のマンションでは、75世帯以上の賛成が求められます。これは、普通決議(区分所有者数の半数以上が出席した総会での過半数決議)に比べて非常に高いハードルです。

外部居住者の参加意識の低下

近年、投資目的でマンションを購入し、外部に住む区分所有者が増えています。これらの所有者は、日常的にマンションに住んでいないため、管理組合の活動に対する関心が薄く、議決権行使への参加意識が低い傾向にあります。

忙しい労働世代やファミリー世帯の関与の希薄さ

労働世代や子育て中のファミリー世帯は、仕事や家庭の都合で忙しく、総会への参加や議決権行使が後回しになりがちです。特に、平日の夜や週末に行われる総会は、参加が難しい場合があります。

高齢者の議決権行使の難しさ

高経年マンションを中心として高齢の区分所有者が増える中、病院や介護施設に入所している場合、議決権行使が物理的に難しいケースがあります。また、認知症などで判断能力が低下している場合も、議決権行使が困難です。

これらの要因が重なり、特別決議の成立が難しくなっています。しかし、適切な工夫と準備を行うことで、これらの課題を克服し、成功に導くことが可能です。

次に、その課題の克服方法としての工夫を紹介します。

実際に筆者が難しい場合に対応している手法で、特別決議のための議決権を集めるための手段として活用することができます。

特別決議を成功させるための工夫

特別決議を成功させるには、計画的な準備と効果的なコミュニケーションが不可欠です。以下に、具体的な工夫を紹介します。

早めの準備:総会の2週間前から必ず始める

特別決議の成功は、準備期間の長さに大きく左右されます。総会の2週間前、できればそれ以前から準備を始め、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。具体的には、議案の作成、資料の準備、区分所有者への周知などを早めに行います。

標準管理規約第43条には、

(招集手続)

第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

とあります。

したがって、2週間前には、組合員に通知する必要があります。

ここは、「2週間前までに」とあるので、総会日まで3週間あるタイミングで通知してもよい訳です。

もし議決権が集まりにくい場合は、このように議決権行使までの日程を取っておくことも工夫の一つです。

外部所有者へのアプローチ:重要性を丁寧に伝える

外部に住む区分所有者には、特別決議の重要性を丁寧に伝えることが肝心です。具体的には、以下の方法が効果的です。

✅電話連絡:直接電話で連絡し、決議の必要性や影響を説明

✅個別メール:メールで詳細な資料を送り、質問があれば随時対応

管理会社に委託している管理組合では、管理員やフロント担当者と連携して、対応することが求められます。

また、予め区分所有者名簿の整備が非常に重要となります。

デジタルツールの活用:メールやLINEで手軽に

郵送に頼らず、メールやLINEを活用して議案のPDFや写真を送付します。これにより、外部所有者も手軽に資料を確認でき、議決権行使のハードルを下げます。

議決権行使書類も、記載して貰って、折り返しPDFで送ってもらうことも有効です。

さらに、Google Formsを使った議決権行使の簡易化など、議決権がオンラインで行使できるツールを準備することも行使のしやすさに繋がります。

戸別訪問で協力依頼:管理員や役員が連携

管理員、管理会社、役員が連携し、住んでいる区分所有者に戸別訪問を行います。訪問時には、議決権行使の重要性を伝え、その場で提出を依頼します。

✅アンケート形式で簡易化:訪問時に議決権行使のための用紙を用意し、その場で回答して貰う

✅再訪の約束:組合員が留守等で回答に時間がかかる場合は、再訪日時を家族に伝え、必ず準備してもらうようにする

保険としての議決権行使:出席予定者にも依頼

総会に出席予定の区分所有者にも、事前に議決権行使を依頼します。急な都合で来られなくなった場合でも、議決権が確保できるため、保険として機能します。

当日に分かった場合は、どうしようもない場合がありますが、開催前までに連絡して提出して貰う等の手段も、1票を確保するためには非常に重要な手段と言えます。

毎日確認で目標達成:提出状況を徹底管理

議決権の提出状況を毎日確認し、4分の3に満たない場合は、未提出者に個別でアプローチします。管理会社や役員が連携し、提出が完了するまでフォローアップを続けます。

これらの工夫を組み合わせることで、特別決議の成立確率を高めることができます。

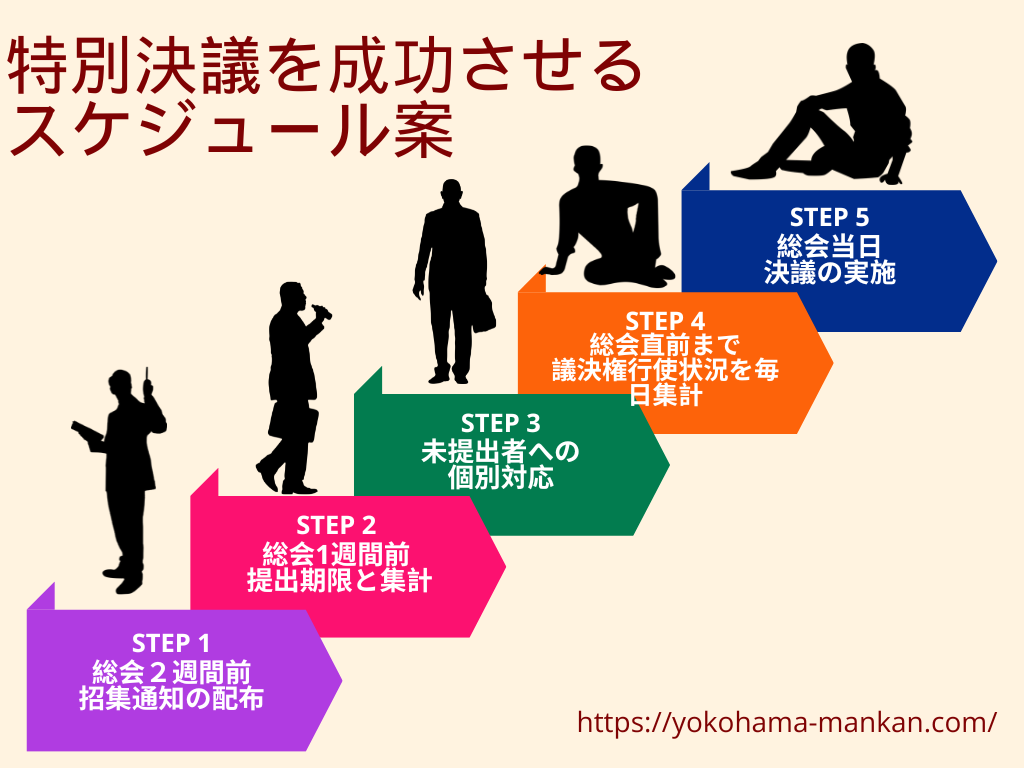

特別決議を成功させるスケジュール案

筆者が実務で活用している、特別決議をスムーズに進めるための具体的なスケジュール例を時系列で示します。

具体的に説明します。

総会2週間前:招集通知と議決権行使書の配布

まず、招集通知と議決権行使書(合わせて、総会議案書)を配布する所からスタートです。

✅各区分所有者に総会招集通知と議決権行使書を配布

✅外部所有者には郵送で対応し、早めの到着を心掛ける

✅1か月前ぐらいから総会議案書は着手しておくのが望ましい

2週間前には配布を開始している状態なので、さらに逆算して議決権行使書を作成しておく必要があります。

着手は遅くとも総会1か月前~実施するのが良いでしょう。

役員間や管理会社へのチェックなど、余裕を見たスケジュールで作成することが望まれます。

総会1週間前:提出期限と集計

総会当日や、ギリギリに締め切ってしまうと、議決権数が足らない場合であっても間に合いません。

そのため、

✅議決権の提出期限を総会1週間前に設定し、提出を促す

✅提出状況を集計し、進捗を確認

を徹底することが望まれます。

未提出者への個別対応

未提出者へは個別の対応が必要となります。具体的には、

✅未提出者に電話や訪問で連絡し、提出を依頼

✅特別決議要件の4分の3を満たすまで毎日フォローアップを実施

✅提出はPDFや写真データなど、柔軟な対応も必要

外部所有者に対する提出が折り返し郵送になると、総会が終わってからの到着になる可能性があります。

そのため、デジタルツールを用いた提出(メールやLINEなどによる、PDFや写真データ書類としての提出)にも対応すべきです。

議決権行使状況の毎日集計

現時点で、どれだけ議決権数が集まっているのか、毎日集計することが求められます。

✅提出状況を毎日更新し、目標達成を確認

✅必要に応じて、追加の連絡や訪問を行う

毎日進捗を追うことによって、総会決議を満たす票数が集まっているのか、確認することが重要です。

当日特別決議の定足数を満たさなかったということが無いように、このタイミングが重要であると言えるでしょう。

総会当日:決議の実施

当日は間違えないように票数をカウントする必要があります。

✅集まった議決権と出席者の賛成票を合わせ、特別決議を実施

✅事前の準備が功を奏し、円滑な進行が期待できる

このスケジュールに沿って準備を進めることで、特別決議の成功確率を大幅に高めることができます。

よくある質問(Q&A)

特別決議に関するよくある質問に答えます。

Q1:特別決議と普通決議の違いは何ですか?

A:特別決議は、区分所有者数および議決権の4分の3以上の賛成が必要で、規約変更や建替えなど重要な事項に適用されます。一方、普通決議は過半数の賛成で成立し、通常の管理運営に関する決定に用いられます。

Q2:外部所有者が議決権を行使しない場合、どうすればいいですか?

A:外部所有者には、電話やメールで直接連絡し、決議の重要性を丁寧に説明します。また、デジタルツールを活用して手軽に議決権行使ができる環境を整えることが効果的です。

特に転勤で海外に赴任している区分所有者に対しては、デジタルツールを使う方法しかないと考えられます。ややテクニック的ですが、管理組合としても時差等も加味して対応することが求められます。

Q3:高齢者が議決権を行使できない場合の対応は?

A:高齢者や入院中の所有者には、役員や管理会社が訪問し、代理人による議決権行使をサポートします。必要に応じて、家族や介護者に協力を依頼することも有効です。

特に、管理組合によっては、管理規約に配偶者や一親等の家族などが議決権行使ができることが定められている場合もあります。この内容を有効活用しましょう。

親等の考え方については、以下の記事

で詳しく紹介していますので、合わせて参考にしてみてください。

まとめ:特別決議の成功がマンションの未来を拓く

特別決議は、マンションの未来を左右する重要な決定です。規約の変更、共有部分の重大な変更、建替えなど、大きなテーマを扱うには、区分所有者全員の協力が不可欠です。本記事で紹介した準備の工夫やスケジュール案を参考に、ぜひ特別決議を成功させてください。

成功の鍵は、早めの準備、効果的なコミュニケーション、そして全員の協力です。管理会社や役員が一丸となって取り組むことで、特別決議の成立は決して不可能ではありません。あなたのマンションでも、このマニュアルを活用し、未来に向けた一歩を踏み出しましょう!

※2025年3月時点でマンション関連法の改正が検討されていることから、特別決議の要件が緩和される可能性があり、今後の動向に注目が必要です。

コメント