日本の住宅市場は大きな転換期を迎えています。

人口減少が進む中、新築住宅の着工件数は今後減少し、既存住宅の活用がますます重要になっていくと予測されています。実際、野村総合研究所(NRI)の調査によると、2040年には新設住宅着工戸数が2021年度の半分程度にまで減少する見込みです。

では、住宅市場は今後どのように変化していくのでしょうか? この記事では、NRIの最新データをもとに、新築住宅の減少傾向と、リフォーム市場や既存住宅流通の動向について詳しく解説します。

新築住宅の未来予測:2022年~2040年の着工件数の推移

野村総合研究所(NRI)の調査によると、新設住宅の着工件数は2021年度の87万戸から、2030年度には70万戸、2040年度には49万戸まで減少すると予測されています。

一方で、2022年・2023年度は一時的に84万戸・87万戸と推移するものの、ウクライナ侵攻や新型コロナによる供給制約が長引けば、それぞれ80万戸・79万戸まで落ち込む可能性があるとされています。

これにより、新築住宅市場は今後縮小し、既存住宅の活用がより重要になってくるでしょう。

このNRIのデータを見ると、1990年の約1/3弱程度にまで落ち込んでいることが分かります。

持家、分譲住宅、貸家の推移は以下の通りで、それぞれ減少傾向です。

今後は新規住宅が急速に減少し、既存の住宅が増えていくこととなります。

リフォーム市場の今後:拡大する?横ばい?2040年までの展望

リフォーム市場の規模についてもNRIが調査を実施しています。広義のリフォーム市場は、2040年まで年間7~8兆円規模で推移し、緩やかな増加傾向を示すと予測されています。

狭義のリフォーム市場は、広義市場よりも1兆円前後小さい規模となりますが、2040年には過去最高の7.0兆円に到達する見込みです。

今後、新築市場の縮小に伴い、既存住宅のリフォーム需要がさらに高まることが予想されます。

広義の市場とは、狭義のリフォーム市場に、エアコンや家具等のリフォームに関連する耐久消費財、インテリア商品等の購入費を含めた金額」を加えたものとされています。

狭義については、「住宅着工統計上、『新築住宅』に計上される増築・改築工事」及び「設備等の修繕維持費」とされ、こちらは耐久消費財やインテリア商品等の購入を含まないものとして捉えることができます。

広義、狭義の双方とも、リフォームの市場規模は緩やかに右肩上がりとなっており、低成長ではあるものの市場は拡大していくと予測されています。

広義については、96年度のピークの9.1兆円には及ばないものの、それに続く8.1兆円規模にまで回復する見込みであります。

一方で、純粋なリフォームとしての狭義については、順調に伸長し、2040年には過去最高の7.0兆円規模にまで成長します。

中古住宅市場の変化:流通量の増加と今後の見通し

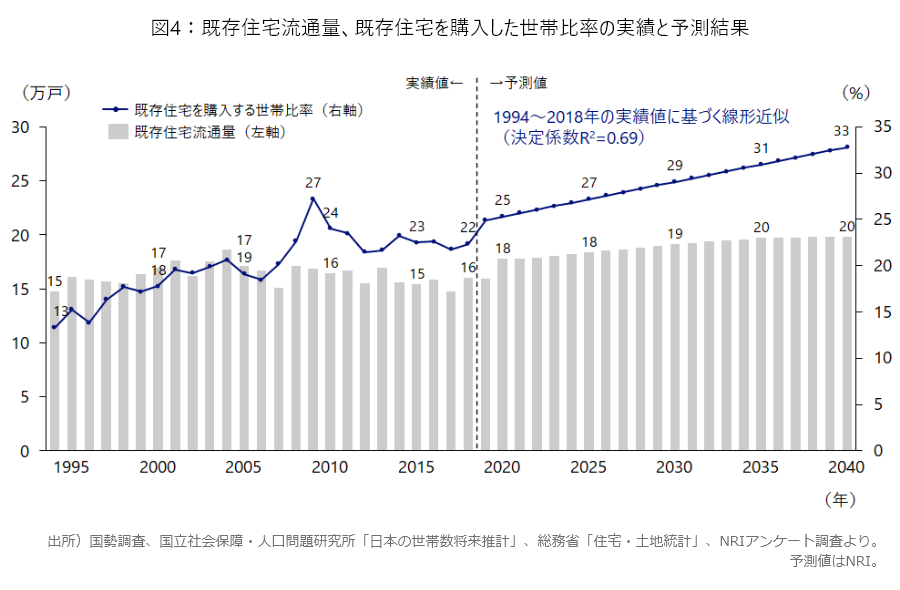

同じくNRIの調査によると、同社が実施したアンケートや各種統計をもとに推計した場合、既存住宅の流通量も増加傾向にあります。

NRIの調査によると、住宅購入世帯のうち、既存住宅を選択した割合は1994年の13%から2018年には22%へと上昇しました。さらに、この傾向が続くと仮定すると、2030年には19万戸、2040年には20万戸まで増加する可能性があると推測されています。

この上昇傾向が2019年以降も継続すると仮定すると、既存住宅流通量は2018年の16万戸から2030年には19万戸、2040年には20万戸と増加すると見込んでいます。

※NRIホームページより

新築住宅の増加が逓減し、既存住宅が増えていくことになることから、人口減の中でも既存住宅を購入する割合が増えていきます。

そのためにも、既存住宅はリフォームをされて、住み続けられる状態を維持していく必要が出てきます。

ただし、新規受託着工の減少を補うほどには既存住宅流通量やリフォーム市場規模は増えていく構造にはなっていかない見込みとのことです。

今後は「良質な住宅ストックの活用とともに、居住者がライフスタイルの変化に応じて住み替えやすい・リフォームしやすい環境作りは継続しつつ、非住宅への転用促進など新たな観点も取り入れた創意工夫が必要」との事でNRIとしては締めくくっています。

マンションの未来戦略:NRIのデータから考える「質的向上」の必要性

戸建てと比べ、合意形成が重要なマンションは、簡単には取り壊したりすることは出来ません。

そのため、NRIがいうより「良質な住宅ストックの活用とともに…非住宅への転用促進など新たな取り組みが必要」という視点が重要になってくるでしょう。

リフォームしやすい環境づくりの中には、マンションでは、「専有部分のリフォーム」に加え、建物全体の「大規模修繕」が不可欠です。適切な修繕を行い、長期的に資産価値を維持できるかが重要な課題となります。

そのためには、普段から理事会や管理組合をはじめとした、区分所有者一人一人が、マンション全体としてどのように質的な向上を求めていくかがより問われてくることとなります。

特に1980年代以前の高経年化が進むビンテージマンションについては、より一層重要になってくるでしょう。

NRIのデータが示している通り、今後もマンションにおいてはどのように維持向上させていくかがそれぞれのマンションにおいての重要課題になってきます。

コメント