本日の日経で以下のような内容の記事が出ていました。

記事のネタバレがしない程度に記事解説します。

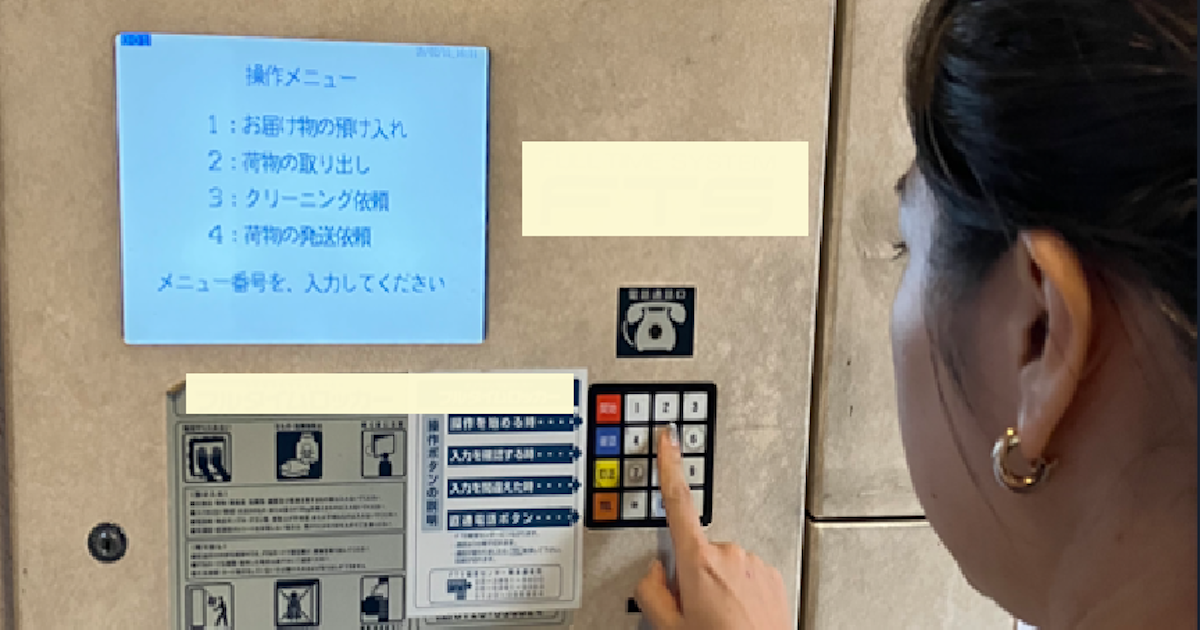

マンション住民を悩ませる「宅配ロッカー」問題と管理組合の解決策

新型コロナウイルスの影響で宅配サービスの需要が急増し、マンションでの宅配ロッカーや置き配が注目されています。しかし、便利なはずのこれらが住民間の対立を引き起こしているのも事実です。

国土交通省の2023年調査によると、マンションの57.4%が宅配ロッカーを設置済み(データでは「竣工当初から設置されている」が49.2%、「後から設置した」が8.2%の合計)ですが、25.3%は検討せず、5.9%は検討したものの失敗に終わっています。

2024年の政府の管理規約改正で、共用部分の変更が小さい場合、3/4多数決から単純多数決で設置可能になり、導入のハードルは下がりました。それでも、不正利用や衛生面の懸念は解消されていません。

日経記事(2025年3月27日付「マンション住民悩ます『宅配』ボックス・置き配で対立」)でも、この問題が取り上げられ、専門家の別所氏が「国のガイドラインは前進だが課題が残る」と指摘しています。管理組合員の皆さんは、どうすれば住民が納得する環境を作れるのか悩んでいるはず。

そこで今回は、最新記事を踏まえつつ、宅配ロッカーの現状と管理組合に役立つ対策を、分かりやすく提案します。

宅配ロッカーが対立を生む理由

なぜ宅配ロッカーが問題になるのか、具体的なポイントを見てみましょう。

- 賛成派の意見: 「忙しくても荷物を受け取れて便利」と歓迎。

- 反対派の意見: 「共用スペースが圧迫される」「セキュリティが心配」と反対。

- 記事からの実例: 古いタイプのロッカーは犯罪に利用される恐れがあり、放置荷物が衛生問題を引き起こすケースも。記事でも「宅配業者を装った不審者が入り込むリスクもある」と警告しています。

さらに、記事では「24時間以上の保管禁止」や「衛生的に問題のある物の禁止」といったルールが一部のマンションで導入されていると報告されています。しかし、これだけでは対立が解消しない場合も多いようです。

現状をデータでチェック

国土交通省の2023年調査データを表にまとめました。

|

項目

|

割合

|

解説

|

|

宅配ロッカー設置済み

|

57.4%

|

半数以上が導入済み

|

|

設置を検討していない

|

25.3%

|

様子見のマンションが多い

|

|

検討したが失敗

|

9.0%

|

合意形成やコストで断念した例

|

この表から、導入が進む一方で、3割以上が「様子見」や「失敗」に終わっていることが分かります。記事でも、導入の難しさが強調されています。

管理組合にできる対策5選

管理組合として何ができるのか、記事の内容を踏まえた対策を5つ提案します。

- 1. 住民の声を集める: アンケートで「ロッカーの必要性」や「不安点」を聞き、対立の原因を把握。記事でも、住民意見の分裂が問題とされています。

- 2. ルールを明確に: 「24時間以内の受け取り」「生鮮食品禁止」など具体的なルールを設定し、掲示板で周知。記事にある「24時間以上の保管禁止」を参考に。

- 3. セキュリティ対策: アクセスコードや監視カメラを導入し、不正利用を防止。別所氏が指摘する「不審者リスク」に対応するため、オートロックのない共用部では特に注意。

- 4. 定期清掃を実施: 週1回の清掃で衛生面を保ち、放置荷物をチェック。記事で触れられた「衛生問題」を防ぐ実践的な一手です。

- 5. 住民への情報発信: 使い方や「在宅時も施錠を」という意識を説明会やお知らせで伝える。日経記事にも「管理組合が情報発信すべき」との意見あり。

コストと意識のポイント

導入にはコストがかかります。記事では「マンションの資産価値に影響する可能性」も指摘されており、設置費用やメンテナンス費を住民で分担するか管理費に含めるかを事前に話し合う必要があります。

また、別所氏が言う「オートロックがあっても過信せず、在宅時も施錠を」という意識を浸透させるため、管理組合から定期的な注意喚起が欠かせません。置き配を禁止する選択肢もあるものの、利便性を求める声とのバランスが課題です。

まとめ:住民みんなが納得する環境を

宅配ロッカーは便利ですが、使い方次第で住民の満足度が変わります。日経記事でも「慎重な検討が必要」と結ばれており、管理組合は住民の意見を聞き、ルールを明確にし、セキュリティと衛生面を確保することが大切です。

コスト管理と意識啓発も忘れずに、長期的な運用を目指しましょう。住民全員が笑顔で暮らせるマンションにするため、ぜひ取り組んでみてください。

コメント