国土交通省は2026年度をめどに、オートロック付きマンションでも「置き配」を利用しやすくするための共通システムを支援する方針を示しました。配達員が共通の仕組みを使ってエントランスを一時的に解錠し、住戸玄関先まで荷物を届けられるようにするというものです。

※2025年9月20日に日本経済新聞の記事を追加

背景には、宅配便の再配達が社会的な問題になっていることがあります。人手不足や環境負荷の増大に直結するため、国全体で解決が急がれています。一方で、防犯の観点から「外部者が建物内に入れる仕組み」には不安が伴います。

管理組合役員や住民にとって、この施策は利便性と防犯をどう天秤にかけるかという難題を突き付けるものと言えるでしょう。

本記事では、マンション管理士の立場から利点と課題を整理し、導入を検討する際に参考となる観点を提示します。

再配達問題と宅配ボックスの限界

まず初めに、現状の物流における課題を整理してみます。

宅配便取扱量の増加

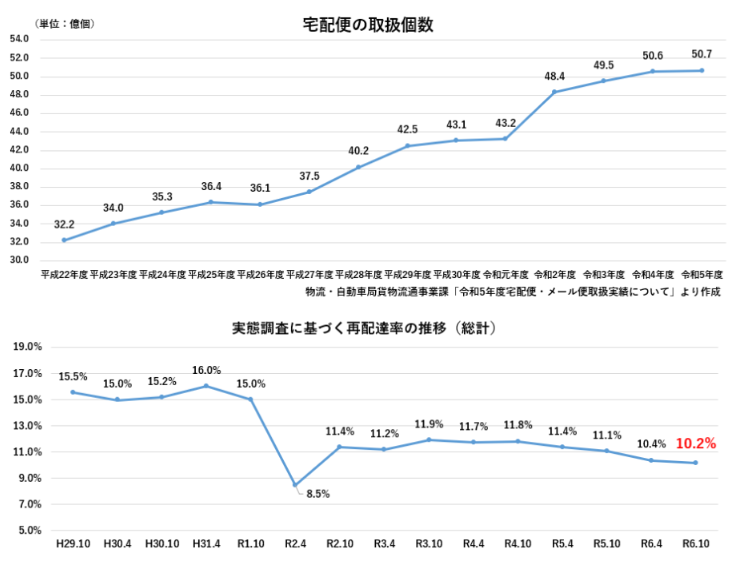

ここ10年、ネット通販の急速な普及に伴い、宅配便の取扱量は増え続けています。2023年度には50億個を超え、10年連続で過去最多を更新しました。2019年度比では約16%の増加です。

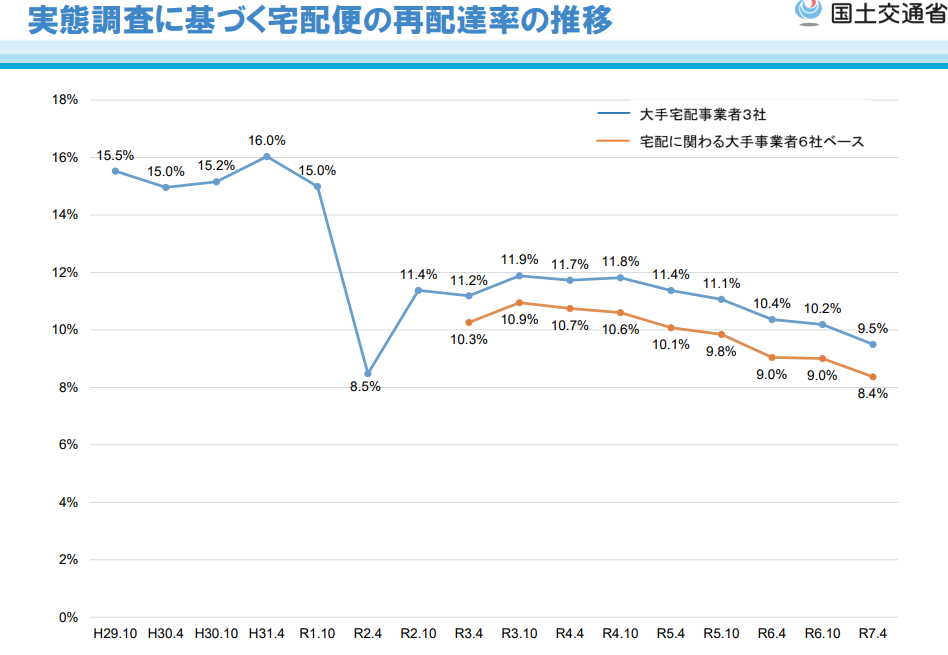

増加の裏側で、再配達の割合は、大手宅配事業者3社の集計では9.5%、さらに宅配に関わる大手事業者6社ベースでは8.4%にとどまり、目標とされる6%には届いていません。

※引用 国土交通省 宅配便の再配達削減に向けて 宅配便と再配達の現状より

※引用 国土交通省 報道資料 令和7年4月の宅配便の再配達率は約8.4%

この差は単なる数字ではなく、年間数千万個単位の荷物が二度三度と運ばれていることを意味します。国交省の試算によれば、再配達によって失われる労働力は年間約6万人分、CO₂排出量は25万トン以上にのぼると言われています。

宅配ボックスの課題

再配達削減の切り札として期待されてきたのが宅配ボックスです。しかし万能ではありません。

- エントランスや共用部分、敷地に十分な設置スペースがない

- 導入コストが高額で、少人数の組合では負担が大きい

- 平日日中や連休中等、利用集中で常に満杯になり、結局再配達を依頼する羽目になる

特に築年数が古い中小規模マンションでは、宅配ボックスを新設する余地が少なく、導入自体を諦めざるを得ないこともあります。

国交省の取り組みと共通解錠システムの概要

冒頭で紹介した読売新聞の記事にもあったとおり、宅配業者の切実な課題に対応すべく、国土交通省は置き配に対する取り組みを検討しています。具体的には次のような内容となります。

制度設計の方向性

国交省は宅配業者とシステム企業を交えた検討会を設置し、共通解錠システムの標準化を進めています。具体的には、伝票番号や配送データの仕様を統一し、どの業者でも共通の操作でエントランスを解錠できるようにする構想です。

これにより「入れるマンション」と「入れないマンション」が混在する現状を改め、全国的に再配達削減効果を高める狙いがあります。

実証事例から見える可能性

既に一部のマンションでは実証実験が行われています。

配達員が専用端末に伝票番号を入力すると解錠でき、玄関前に荷物を置ける仕組みです。実験では数百件の配達が行われましたが、盗難や誤配といったトラブルは確認されませんでした。配達員の操作もスムーズで、技術的な実現可能性は高いと評価されています。

ただし、制度化に向けては「本人認証の方法」「解錠ログの保存」「トラブル時の責任分担」といった大きな課題をクリアしなければなりません。

置き配導入の利点

続いて、一般的に考えられる置き配導入の利点について確認していきましょう。

住民にとっての利便性

置き配の利点は、まず住民の暮らしの自由度を高める点にあります。

- 不在時でも玄関先で荷物を受け取れる安心感

- 再配達依頼や営業所への取り置きが不要

- 在宅時でも非対面で受け取れるため、テレワークや育児中でも生活リズムを崩さない

- インターホン対応が不要となり、睡眠や子育て、プライベートな時間を妨げない

心理的なストレスの軽減は、数字では測れない大きな価値です。

宅配業者と社会にとっての利点

業者にとっては再配達が減ることで効率化が進み、ドライバー不足の解消につながります。社会全体では、トラック走行距離の削減によるCO₂排出抑制、交通混雑緩和といった副次的な効果も見込まれます。

とりわけ、複数回同じ住居に来なければならないドライバーには、普段業務に関わっていない我々にとっては想像できないような負担があると思います。特に暑い夏は汗だくになってマンションの上階まで運んでくるドライバーには、頭が下がる思いです。

ドライバーの負担が少しでも軽減される手段として、置き配は重要な考え方と言えるかもしれません。

課題:防犯と安心感の確保

対して、課題も多く想定されます。一般的には以下のようなものが挙げられるでしょう。

オートロックの存在意義

オートロックは本来「外部者を排除する」仕組みであり、それを解錠して外部者を招き入れることには抵抗感が伴います。特に高級マンションやセキュリティを重視する住民にとっては心理的なハードルが高いといえます。

また、大規模マンションにおいて、一時的にマンション内で一括で荷受けするということも現実的ではないかもしれません。さらに、自分自身の個人の荷物を管理員さんが受け取るとなると、一定のルール化や、責任の所在なども課題になってくるでしょう。

想定されるリスク

具体的に考えられるリスクとしては、次のようなものがあります。

- 配達員を装った不審者の侵入

- 正規の配達員に続いて入る「後追い」行為

- 玄関前に置かれた荷物の盗難や汚損

- システム障害やハッキングによる誤作動

こうしたリスクは完全にゼロにできませんが、技術と運用ルールの両輪で抑えることが求められます。

防犯と利便を両立するための工夫

利点と課題がある中で、当然それら双方を上手く成り立たせるような工夫も重要です。具体的にはどのような事が考えられるのか、考察してみます。

技術的な対策

まず、技術的な対策として以下のようなものが考えられます。これらは管理組合では出来ないことから、まずは先に紹介した国土交通省の対策とともに、専門業者のサービス拡大が望まれます。

- 多要素認証による本人確認

- 配達ごとのワンタイムコード発行

- 解錠ログの長期保存とアクセス制御

運用面での工夫

次に、技術的な対策がなされたとしても、管理組合や配達業者における配達ルールの工夫も必要となるでしょう。

具体的には、

- 利用時間帯を日中に限定

- 高額商品や生鮮食品は対象外とする

- トラブル発生時の責任を管理規約で明文化

- 再配達時には超過料金を請求するシステム

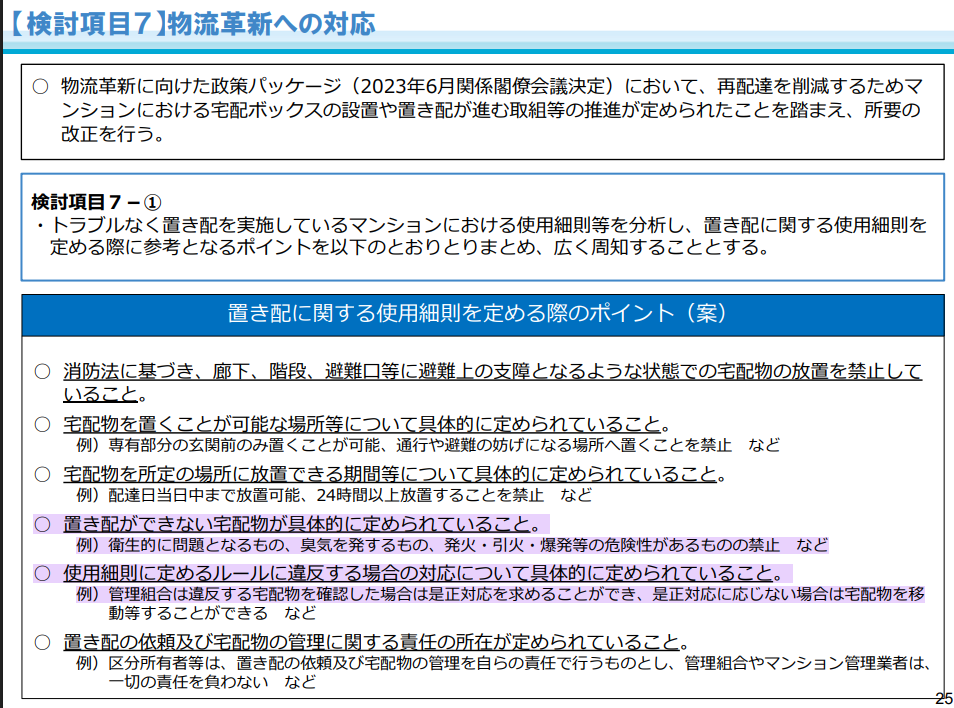

管理組合が管理規約や使用細則・置き配や宅配ボックスの利用規約等を整備しつつ、住民に周知徹底することが導入の前提条件となります。

※国土交通省 マンション標準管理規約の見直し(各論)より

また、配達業者としても、明確な方針を打ち出してくることが考えられます。それに対応すべく、管理組合や個々の住民が物流のルールを認識していく事も求められてくるでしょう。

宅配ボックスとの併用による柔軟な選択肢

置き配と宅配ボックスは対立するものではなく、相互補完の関係にあります。

防犯重視の住民には宅配ボックスを、利便性重視の住民には置き配を、と選択肢を広げることで多様なニーズに対応できます。既存の宅配ボックスに端末を組み込み、共通解錠システムと連携させる取り組みも始まっています。

管理組合が置き配導入を検討する際のステップ

具体的に、管理組合が置き配の導入を検討する際のステップを紹介します。

- 現状把握:再配達率や宅配ボックスの稼働状況を理事会で調査

- 住民アンケート:利便性への期待と防犯への不安を数値化

- パイロット運用:限定期間で置き配を試験的に導入し、トラブルや満足度を検証

- 結果共有:運用データを住民に公開し、説明会等で改めて方向性を議論

- 総会決議:正式導入を決定し、管理規約や使用細則を整備

- 本格運用:宅配業者と連携して本格運用

メリット、デメリットが大きな置き配は、それぞれが持つ価値観や現役世代、引退世代における住民双方の見解が大きく乖離しがちです。そのため段階的なアプローチが、住民の安心感を確保しつつ導入を進める鍵となります。

費用と補助金の活用

共通解錠システム導入には初期費用とランニングコストがかかります。管理組合にとっては大きな負担ですが、国交省は開発費補助を予定しており、自治体でも防犯やDX推進に関する助成制度が拡充される可能性があります。

補助金を活用する際のポイントは以下のとおりです。

- 募集開始時期を見逃さないよう情報収集を徹底する

- 申請書には「再配達削減による社会的効果」を明記する

- 管理組合総会の承認を得てから申請する

管理会社とも連携しながら、早めの準備や書類の申請、採択につなげていくことが成否を分けるといえるでしょう。

海外事例に学ぶ

筆者の方でも海外事例について少し調べてみましたので紹介します。社会性や国の考え方があるため、必ずしも日本の風習と合致するとは限らないですが、比較検討する材料にはなりそうです。

アメリカ:Amazonの置き配

アメリカではAmazonが「Amazon Key」サービスを展開し、スマートロックを通じて配達員が玄関内、ガレージ内、または車内に荷物を置ける仕組みを導入しています。

日本でもオートロック付きマンション向けに「Amazon Key」が提供されていますが、個人宅への玄関内配達は行われておらず、セキュリティ意識の違いから利用形態が異なります。アメリカでは利便性を重視する文化の中で、このサービスが一定の支持を得ています。

ヨーロッパ:集合住宅のスマートな宅配

ドイツやフランスでは、集合住宅の共用部に宅配ロッカーやパッケージルームを設置する動きが活発です。ドイツのDHL「Packstation」は24時間荷物を受け取れる便利さが人気で、フランスではLa Posteのロッカーが都市部の住民に重宝されています。

セキュリティカメラやアプリ認証で安全性を確保し、盗難リスクを軽減する仕組みです。費用は住民で分担し、eコマースの急増に対応するスマートな解決策として支持を集めているようです。日本同様に、忙しいライフスタイルにマッチしたこの仕組みは、ヨーロッパの集合住宅でますます広がっているようです。

日本におけるオートロック解錠システムも、これらの事例を参考にしながら独自のルール作りを進めていくことが期待されます。

※Wikipedia英語版ですが、ヨーロッパ全体のparcel lockerの歴史と事例を詳述されています。ドイツのDHL Packstation(集合住宅での24時間アクセスが可能)がドイツの90%以上の人口カバー率を達成したことや、フランスでのInPostやAmazonの急速な成長(Vinted Goが13,000以上のロッカーを展開)を紹介しています。

防犯心理学から見た住民意識

「オートロックがあるから安心」という意識は、多くの住民が共有する心理的な支えです。これを崩さずに利便性を高めるには、説明の工夫が不可欠です。

- システムの仕組みを透明に説明する

- 解錠の条件と制約を具体的に示す

- トラブル発生時の対応フローを明文化する

住民説明会やデモンストレーションを通じて管理組合内で安心感を醸成することが、導入成否を左右すると言えるでしょう。

将来の展望:物流DXとの連携

今後は現在実証実験が行われているロボット配送やドローン配送の普及も見込まれます。とりわけ、マンションへのドローン配送は、千葉市や東京都港区、楽天グループなどが実証実験を行っています。災害時にライフラインが寸断された時や、タワーマンションへの活用が考えられそうです。

これらが実用化されれば、マンションの共用部をどう使うかという議論はさらに重要になります。オートロック解錠システムは、将来の配送手段との親和性を高める基盤としても位置付けられるでしょう。

置き配時代を迎えるマンションの課題と希望

オートロック解錠による置き配は、住民の利便性向上、業者の効率化、社会全体の環境負荷低減という大きな利点を持ちます。しかし、防犯リスクや心理的不安を軽視することはできません。

管理組合と住民が取るべき姿勢は、利便性と安全性を対立させるのではなく、両立を模索することです。段階的な導入、規約整備、補助金活用、透明な情報共有を通じて、安心と便利さを兼ね備えた新しい宅配環境を築くことができます。

将来的には、ロボットやドローン配送との連携を見据えた「次世代マンション物流」の一環として、置き配の仕組みが定着していくことが期待されます。

コメント