自治会・町内会の運営が難しくなる背景には、特定の誰かの問題ではなく、制度や慣行、役割分担のズレが重なっているケースが少なくありません。

本記事では、自治会・管理組合でよく見られる課題を、感情論ではなく構造の視点から整理します。

自治会・町内会の歴史と役割

自治会・町内会の源流の一つとして、戦時中に国策によって組織された「隣組」があります。GHQの命令により町内会・隣組の解散を求める政令が出され、解体されましたが、戦後、特に焼け野原となった都市部では、人々はつながりを求めて町内会を再建する動きがみられました。東京都武蔵野市のように、GHQによる解散命令後、再建がほとんど見られなかった珍しい地域もありますが、多くの地域で自治会・町内会は復活し、地域の下支えを担ってきました。

自治会の活動は多岐にわたり、その役割は時代と共に変化しながらも、地域の安全や環境美化、親睦活動などが中心です。具体的には、以下のような活動が含まれます。

- 地域の安全・防災活動: 防犯灯の設置、防犯パトロール、災害時の共助、防災訓練など。特に、地震や豪雨などの災害リスクが高まる中で、地域における共助や防災体制づくりは自治会に期待される重要な役割です。

- 環境美化: 排水路の清掃、廃品回収、ごみ集積所の管理など。

- 文化・レクリエーション活動: 祭り、運動会、盆踊りなどのイベント開催。

- 福祉活動: 子ども会、老人会、高齢者交流、見守り、配食・買い物支援など。

- 行政との連携: 広報紙などの配布、市の事業への協力、行政からの依頼事項の対応など。

かつては地域住民の相互扶助や冠婚葬祭の支援なども担っていましたが、葬儀会社の普及や行政サービス(ごみの個別回収、広報配布など)の拡充により、これらの役割は代替されつつあります。

現代の自治会が直面する深刻な課題

次に、現代において自治会が直面する課題について確認していきます。

進む加入率の低下と世帯構成の変化

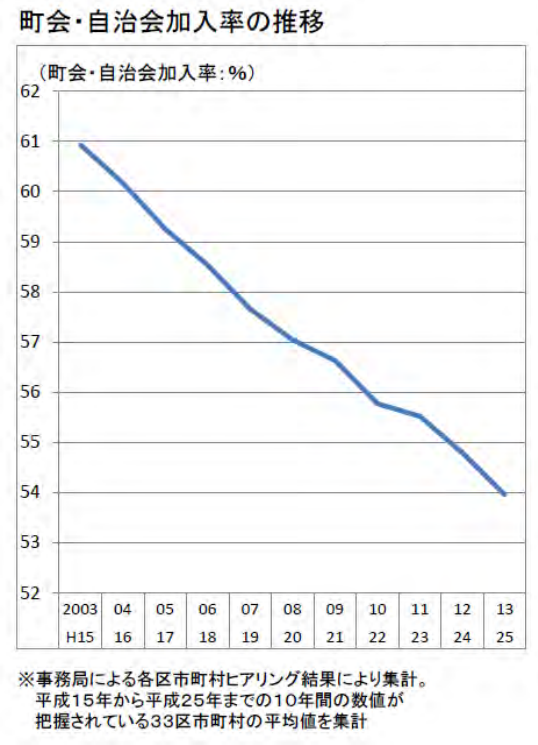

自治会の加入率は全国的に低下傾向にあり、東京都内の33市区町村のデータでもその傾向が示されています。

引用:東京の自治のあり方研究会(2015年3月) 最終報告

都市部を中心に、資料上、加入率が5割を下回る自治体・地域がみられます。

核家族化や単身世帯、独居世帯の増加といったライフスタイルの変化も、自治会加入率低下の背景にあります。

役員の高齢化と担い手不足

自治会役員の高齢化が進み、後任の確保が大きな課題となっています。20年近く役員を続けている人もいます。

現役世代や若い世代、子育て世代の地域活動への関与が薄れていることが、担い手不足の要因の一つです。

かつて自治会を積極的に支える歴史的理由(都市自営業者など)があった世代はもはや存在しないため、全戸加入を原則とする任意団体を積極的に支える人は多くないという指摘もあります。

役員の選出方法には「投票/選挙」が最も多いですが、「推薦」「輪番」「抽選」のほか、「しかたなしに」「名前を書かれて勝手に決められる」「年齢順」といった記述もあり、役員決定のプロセス自体に苦労や不満があることがうかがえます。

活動内容と住民ニーズの乖離

前述の通り、従来の活動が時代の変化や住民ニーズに合わなくなり、参加者が減少しています。

役員の負担増と「行政の下請け」問題

地域イベントの手伝いなどで休日もかり出されるなど、役員の負担感は大きく、「行政の下請け」業務が多いという認識は全国的にも共通しています。自治会の持続可能性向上には、役員等の負担軽減が重要視されています。

地域内のトラブルや訴訟リスク

自治会の行事に協力しなかったことによるトラブルや訴訟、募金徴収をめぐる裁判、回覧板利用による個人情報・プライバシー問題なども見受けられます。特定の個人や限られた層に権限や運営が集中し、組織運営に課題を抱えるケースも指摘されています。自治会運営は、進め方によってはトラブルに発展するリスクを内包していることも分かります。

新型コロナウイルス感染拡大の影響

コロナ禍により、総会や定例会の中止・延期だけでなく、地域活動全般に制約が生じ、組織内のコミュニケーションや連携不足が発生しました。

課題解決に向けた新たな取り組みとデジタル化の可能性

自治会活動の課題解決や活性化に向けて、以下のような対策が必要とされています。

働く現役世代など若い方への参加を促すためには、デジタル化推進も不可欠です。具体的な内容を確認していきます。

ニーズに対応した活動への見直し

自治会活動の持続可能性を高めるためには、会員を含む住民、特に子育て世代や若い世代のニーズに対応した活動を行い、自治会の必要性を感じてもらうことが重要です。災害時の「共助」を含め、防災や地域福祉分野への期待は依然として高いです。

子ども・高齢者の居場所づくり、見守り、給配食、買い物支援などが、今後活動が期待される分野として挙げられています。

オープンな運営と多様な住民の参加促進

役員以外のサポーター制度の導入や、自治会の組織・規約の見直しにより、役員の負担を分担し、誰もが参加できる組織体系を整備することも検討されています。

武蔵野市のように、世帯ではなく個人参加のコミュニティーを重視し、財政支援はするが口出しはしないことで、幅広い年代の市民が気軽に参加できるようにしている例もあります。

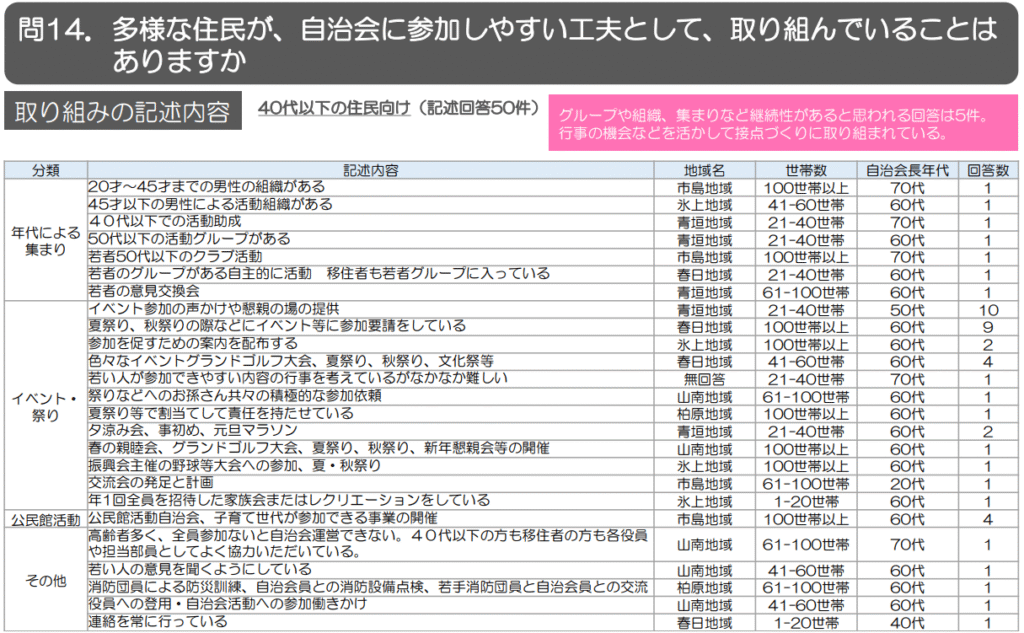

丹波市では、20代から40代以下の男性による活動組織や、若者の意見交換会、イベントでの参加要請といった、若い世代の参加を促す取り組みも見られます。

引用:丹波市市民活動支援センター・男女共同参画センター(2025年1月) 自治会の役員構成の多様性と多様な住民の参画に関する調査ー集計・分析結果ー

地域コミュニティの多様な主体との連携

自治会だけでなく、NPO、企業、学校、各種団体、専門家など、様々な主体との連携強化が、特に防災分野や地域福祉分野を中心に重要視されています。

デジタル化の推進と可能性

コロナ禍を契機に、地域活動においてもデジタル化の動きが加速しており、感染症対策や事務効率化のために導入する事例が増えています。

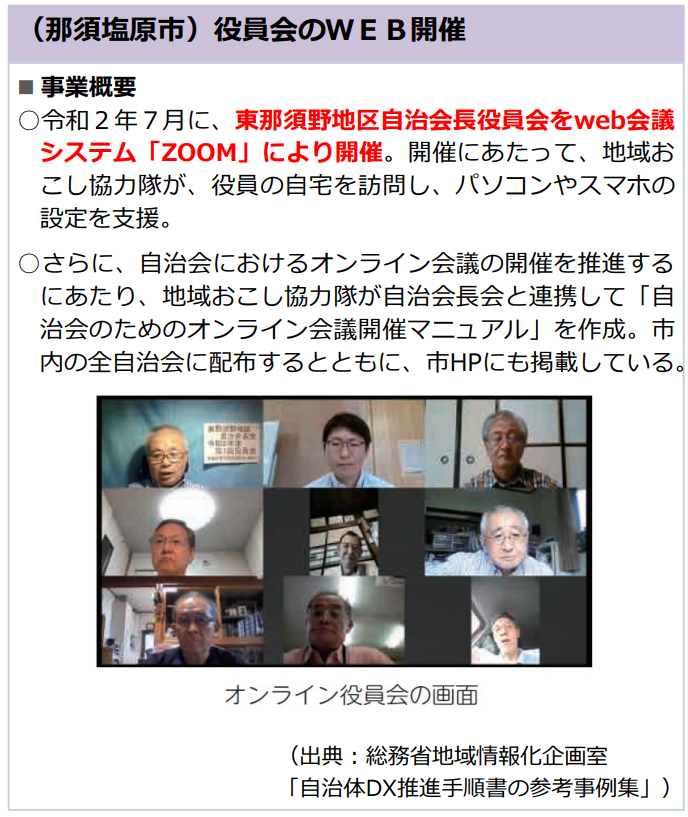

オンライン会議

那須塩原市では、地域おこし協力隊の支援を受け、役員会をWeb会議システムで開催し、オンライン会議開催マニュアルを作成・配布しています。

引用:総務省自治行政局市町村課(令和3年7月12日) 地域コミュニティの現状及び本研究会について

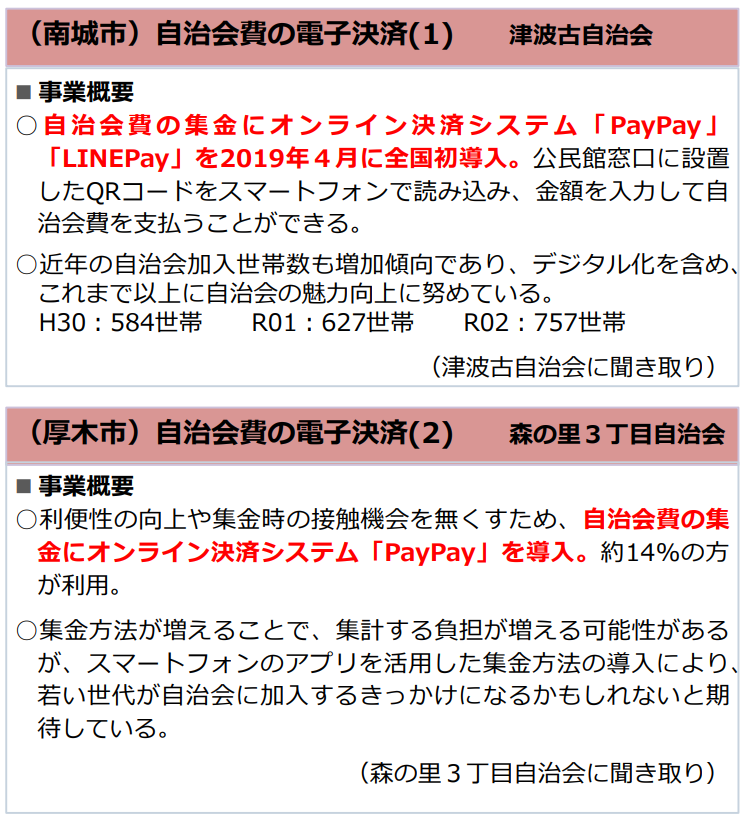

自治会費の電子決済

厚木市や南城市では、PayPayやLINE Payといったオンライン決済システムを導入し、利便性向上や集金時の接触機会削減を図っています。南城市では電子決済導入後、自治会加入世帯数が増加傾向が報告されており、要因の一つとして利便性向上が挙げられています。電子決済は、若い世代の加入きっかけになる期待もあります。

引用:総務省自治行政局市町村課(令和3年7月12日) 地域コミュニティの現状及び本研究会について

電子回覧板・地域交流アプリ

札幌市、金沢市、岡山市、佐世保市、北名古屋市、長崎市など、様々な地域で電子回覧板や地域交流アプリの導入が進められています。

引用:総務省自治行政局市町村課(令和6年3月) 自治会等における地域活動のデジタル化実証事業成果報告書

これらのツールを活用することで、回覧板の閲覧、イベント周知・出欠確認、災害時の安否確認、地域情報の共有などがスマートフォン上で可能になります。

紙の回覧板に比べ、タイムリーな情報共有が可能になり、迅速かつ効率的に情報を共有・収集できます。情報が蓄積されるため、後で見返すこともできます。

岡山市では平成14年から電子町内会システムを導入し、地域情報のホームページ掲載やメール送信を支援しています。

引用:総務省自治行政局市町村課(令和6年3月) 自治会等における地域活動のデジタル化実証事業成果報告書

金沢市では市が自治会連合会やアプリ開発事業者と協定を結び、導入支援や利用料助成を行っています。地元の大学生がICT推進員として高齢者のサポートもしています。

デジタル化は自治会活動の効率化や事務負担の軽減に繋がり、役員の負担軽減も期待できます。

デジタル化の課題と配慮

一方で、自治会はデジタル機器の利用率が比較的低い高齢者を含むあらゆる世代が対象であるため、デジタル化による情報格差の懸念があります。

高齢者への対応や、役員間の引継ぎ、行政側の支援体制なども課題として挙げられています。デジタル化を進める際には、全ての人を取り残さないための取り組み(講習会、相談支援など)が必要であり、デジタルとリアルのバランスも大切だと感じられています。

行政による支援の強化

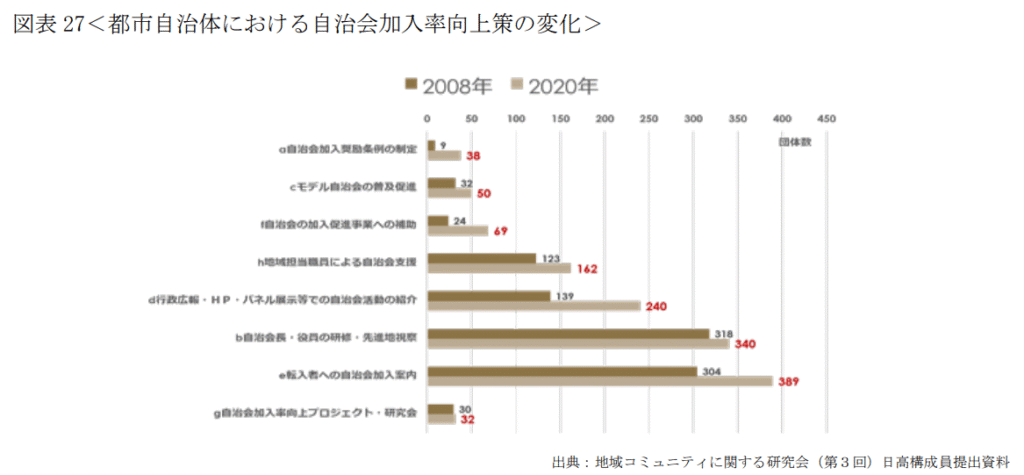

市町村は自治会加入率向上に向けた積極的な政策関与を増やしています。条例制定、加入促進事業への補助、広報誌等での活動紹介、転入者への加入案内などが多くの自治体で実施されています。

引用:総務省 地域コミュニティに関する研究会(令和4年4月) 報告書

総務省は、自治会加入率低下や担い手不足に対応するため、加入促進や活動周知の取り組みに対する地方交付税措置を拡充しています。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を「町内会等に対するデジタル化支援」に活用することも可能です。

行政文書の配付方法を回覧板から個別配付や郵送に切り替える自治体も増えています。ごみ収集を各戸収集にする自治体も出てきています。

自治体によっては、自治会役員向けにスマートフォン講座を実施するなど、デジタル活用を支援しています。

住民ニーズの把握のため、自治会長からの聞き取りだけでなく、自治体によるアンケート調査や懇談会も実施されています。

ただし、行政による支援は、自治会への加入率向上そのものを目的化するのではなく、住民の福祉向上や暮らしの安全、地域活動の持続可能性に資することを前提とする必要があります。

マンション管理組合と自治会・町内会の関係性

マンション管理の視点からも、マンション管理組合と自治会・町内会の関係性についても触れておきます。

武蔵小杉の事例に見る連携

人口急増する武蔵小杉で町会解散の話題がある一方、武蔵小杉地区の町会では、地域の祭りで代々担いできた神輿の管理を町内のタワーマンションが引き継ぐことが決まった例があります。

これは、組織がなくなっても地域とのつながりを維持し、新しい形で活動を継続する可能性を示唆しています。

実際の武蔵小杉における具体事例や、タワーマンションと地域の関係性については、以下の記事で詳しく整理しています。

管理組合と自治会の役割分担と連携の重要性

管理組合はマンション内部の管理に特化していますが、自治会は地域全体に関わる活動を行います。

特に防災や防犯においては、マンション内だけでなく、周囲の自治会とも連携し、地域全体で協力できる関係を築くことが重要です。

自治会費と管理組合の関係

管理規約で、管理組合が自治会に団体として加入し、管理費から自治会費を支払うことの有効性が裁判で争われた事例があります。

東京地裁は、自治会が「マンションの建物等を維持していくために必要かつ有益な活動を行う団体」であることを前提に、個別事情(規約・細則の内容や合意関係)を踏まえた上で、自治会への団体加入を管理組合の目的の範囲内と判断した判決を示しています。この事例では、管理組合が自治会に業務の一部を委任、または管理組合業務の補助を受けることの対価として会費を支払う性質を持つことを細則に明文化し、合意書を締結していました。

マンション管理組合と自治会が、それぞれの役割を明確にしつつ、連携を深めることで地域コミュニティに貢献できる可能性を、この事例では示唆しています。

管理組合が自治会とどのような関係を持つべきか、団体加入や会費支出を含めた実務・判例ベースの整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

自治会組織の未来と展望

自治会は、高齢化、担い手不足、住民ニーズの多様化といった大きな変化の波に直面しており、このままでは組織の継続が困難になる地域が増える可能性があります。

持続可能な地域コミュニティを築くためには、単に加入率を上げるだけでなく、活動内容を現代の住民ニーズに合わせて見直し、多様な世代や属性の住民が参加しやすいような組織運営への変革が求められます。

デジタル技術は、情報伝達の効率化や新たなコミュニケーション手段として有効なツールです。しかし、デジタルデバイドを解消し、「誰一人取り残さない」支援を行うことが不可欠であり、「顔と顔を合わせる」対面活動とのバランスを考慮した導入が必要です。

行政は、自治会への過度な依存を見直しつつ、デジタル化支援や活動の柔軟化、他の地域団体との連携促進などを通じて、地域コミュニティ全体の活性化を支援していく必要があります。

武蔵野市の例に見られるような、自治会という組織形態にこだわらず、住民のゆるやかなつながりや、有志による多様なコミュニティ活動を育むことも一つの方向性かもしれません。マンションのタワマンが地域の神輿を引き継ぐような、既存の枠にとらわれない新しい連携も生まれています。

自治会組織の未来は、過去の伝統や形式を守るだけでなく、地域住民の多様な声に耳を傾け、変化を恐れずに柔軟な発想で新しい「共助」や「つながり」の形を模索できるかにかかっていると言えるでしょう。

自治会や町内会の課題と解決策を伝えるYouTube解説

新たに今回のコラムを含めて、国や自治体の参考文献を中心に音声解説を行っています。

以下

でコラム以外の切り口も簡単に紹介していますので、合わせて確認してみてください。

参考文献

今回の記事は以下の自治体資料を中心にまとめています。

✅総務省自治行政局市町村課(令和3年7月12日) 地域コミュニティの現状及び本研究会について

✅総務省自治行政局市町村課(令和6年3月) 自治会等における地域活動のデジタル化実証事業成果報告書

✅総務省 地域コミュニティに関する研究会(令和4年4月) 報告書

✅東京の自治のあり方研究会(2015年3月) 最終報告

✅仙台市(令和6年度) 令和の町内会講座 テキスト

✅丹波市市民活動支援センター・男女共同参画センター(2025年1月) 自治会の役員構成の多様性と多様な住民の参画に関する調査ー集計・分析結果ー

✅埼玉県比企郡川島町 自治会の現状及び課題整理について

✅公益財団法人 山梨総合研究所 Vol.261-2 活動の現状からみる今後の自治会のあり方とは

✅日本経済新聞(2025年5月6日) GHQが解体した「隣組」 人々は焼け跡でつながりを求めた そして続く戦後 1945→2025「街」⑤

✅DIAMOND online(2024年9月22日) あると助かるけど自分はやりたくない…町内会が「タダ乗り住民」に食い潰される前に選ぶべき道

✅横浜マンション管理・FP研究室 管理組合と自治会・町内会の各役割と関わりをわかりやすく解説 【話題】人口急増の武蔵小杉で町会解散 防災体制づくり急務に他記事

コメント