令和8年4月からの区分所有法改正に先立ち、令和7年に実施された標準管理規約改正では、「防火管理者」に関する新たな条項――第32条の2――が追加されました。これまで消防法に基づいて防火管理者の選任義務があったものの、マンション管理規約には明記されていなかったため、管理組合としての責任範囲があいまいなままでした。

今回の改正により、理事長が防火管理者を選任し、消防署に届け出ること、そして防火管理者が消防計画の作成や訓練・点検を担うことが、明確に規定されたのです。

本稿では、この新設条項の背景と目的を踏まえながら、国交省の補足コメント、消防法上の義務との関係、そして管理組合が取るべき実務対応までを、マンション管理士の視点で徹底解説します。

条文解説

標準管理規約第32条の2は、令和7年改正で新設された条項です。消防法第8条の規定を踏まえ、一定規模以上のマンションにおいて防火管理者の選任と届出を明確に求めたものです。

管理組合における防火体制を「理事長=管理権原者」が責任をもって整備することを確認的に規定しています。

標準管理規約第32条の2「防火管理者」とは?

以下、今回追加された第32条の2の条文になります。

〔※マンションの居住人数が一定規模以上の場合に規定〕

(防火管理者)

第32条の2 理事長は、防火上必要な業務を行わせるため、防火管理者を選任し、消防署に届け出なければならない。

2 防火管理者は、主に次の各号に掲げる防火管理上必要な業務について、消防計画を作成し、消防署に届け出るほか、当該消防計画に基づいた業務を行う。

一 消火、通報及び避難の訓練の実施

二 避難経路の確保及び点検

三 消防用設備等の設置状況の確認及び点検

3 理事長は、前項の業務において防火管理者が改善を申し入れたときは、必要な措置を講じなければならない。

以下、各条文について、具体的に解説します。

理事長の選任義務と届出(第1項)

この第1項の条文は、理事長が防火管理者を選任し、所轄消防署へ届出る責任を負うことを定めています。消防法上、防火管理者の選任義務は「居住者数が一定以上の共同住宅」に課されており、その義務を管理組合として明確に意識させる狙いがあります。

理事長は単に「代表者」という立場ではなく、管理権原者として、防火に関する法令上の責任を負う立場になります。したがって、届出の怠りや不備があった場合、管理組合自体が行政指導を受ける可能性があります。

防火管理者の業務範囲(第2項)

この第2項は、防火管理者が行うべき業務を明示しています。単なる名義上の選任にとどまらず、消防計画の策定・届出・実施までを含む実務的な職責を求めています。特に重要なのは「消防計画」の届出と、その計画に基づく訓練や点検を実行する点です。

消防計画とは、火災発生時の通報・避難・初期消火・連絡体制などを定めた書面であり、建物の構造や入居形態に応じて具体的に作成する必要があります。この計画を消防署に届け出て、承認・保管・定期見直しを行うことが、実務上の第一歩となります。

改善申入れへの理事長の措置義務(第3項)

防火管理者が訓練や点検を行う中で、防火上の不備や危険箇所を発見した場合、理事長に改善を申し入れることが想定されています。このとき、理事長には「必要な措置を講じる義務」が明記されています。

単に改善提案を受けるだけでは足りず、実際に是正措置を講じる責任があるということです。

例えば、避難経路に荷物が放置されていたり、消火器の有効期限が切れていた場合など、理事長が防火管理者の指摘を受けて改善を怠れば、管理組合全体として法令違反の状態に置かれる可能性があります。

この「改善義務」は、管理組合の安全管理を実効化するための要です。

国交省の補足コメントに対する解説

第32条の2に関する国土交通省の補足コメントでは、この条文の根拠となる消防法の規定や、防火管理者の選任要件・統括体制など、運用上の留意点が整理されています。

ここでは、国土交通省が補足しているコメントに対して、それぞれの論点を具体的に掘り下げながら、管理組合が理解しておくべき実務上のポイントを確認していきましょう。

義務化の境界線 ― 居住者数の目安

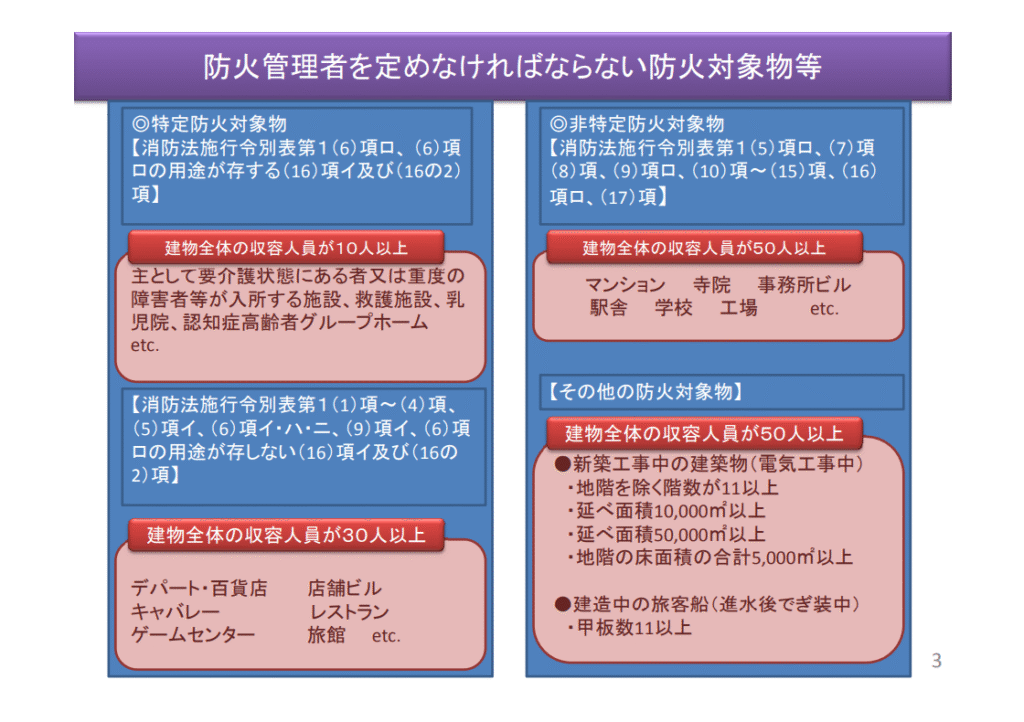

国交省コメントでは、消防法第8条および同施行令の基準に基づき、次のように整理されています。

✅居住者数が50人以上の集合住宅(共同住宅)は防火管理者の選任義務あり。

✅施行令別表第1第16項イ(店舗等併設など特定用途併設)の場合は30人以上。

✅同6項ロ(有料老人ホームなど)を含む16項イに該当する場合は10人以上。

※総務省消防庁 防火管理制度の概要より

つまり、「居住人数が一定規模以上」とは、消防法における防火対象物の種別に応じた閾値を指します。管理組合としては、自マンションの総戸数と平均居住人数から概算し、義務の対象になるかを判断する必要があります。

また、テナント併設型や高齢者向け住宅など、用途が混在している場合は、どの基準に当たるかを消防署に確認しておくことが安全です。

防火管理者の選任要件 ― 管理的・監督的地位+知識・技能

防火管理者は、消防法施行令第3条に基づき、「防火管理業務を適切に遂行することができる管理的・監督的地位にある者」でなければなりません。さらに、防火管理上必要な知識・技能を有していることも求められます。

具体的には、消防庁や各消防署が実施する防火管理講習(甲種・乙種)の修了者が一般的です。

理事長本人が資格を取得して兼任するケースもありますが、管理会社の現場責任者を防火管理者として委任する場合も認められています。

ただし、その場合でも、最終責任は理事長=管理組合側に残る点に注意が必要です。

防火管理者の実務 ― 消防計画、訓練、点検の運用

防火管理者の職務は、単に「計画を作ること」ではなく、それを実行し、改善を繰り返すことにあります。条文の各条項にもありましたが、具体的には次のような流れが考えられます。

- 消防計画の作成・届出

- 訓練(通報・避難・初期消火)の実施

- 避難経路や消防設備の点検

- 問題箇所を理事長へ報告・改善申入れ

- 理事長による措置と改善結果の共有

このPDCAを年次で回すことが、規約第32条の2が意図する実効的な防火管理体制です。特に、「理事長が改善申入れに対応したかどうか」を議事録等に残しておくことで、管理責任の履行を客観的に証明できます。

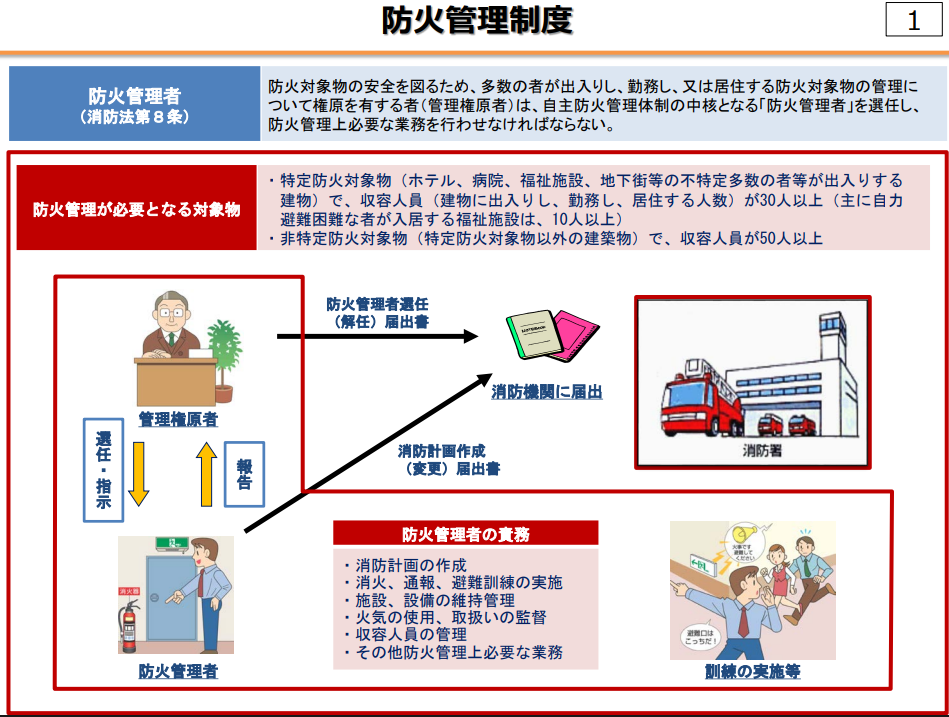

ちなみに、消防庁の防火管理制度の概要には、以下のようなイメージ図があり、1~5は図と同様の考え方に基づいて紹介しています。

※総務省消防庁 防火管理制度の概要より

統括防火管理者の必要性 ― 高層・複合用途の場合

国交省コメントでは、消防法第8条の2に基づき、高層建築物(高さ31メートル超)や、店舗併設など権原が分かれている防火対象物では、「統括防火管理者」の選任が必要になるとされています。

例えば、1階に店舗、上層階に住宅があるマンションなどでは、個々の管理権原者だけでなく、全体を統括する防火管理者を置く必要があります。

管理組合は、こうした建物構成を踏まえて、自ら統括防火管理者を選任するか、関係者間で協議して全体の防火計画を整備する体制を検討しなければなりません。

管理組合として対応すべき事項

ここまで見てきたとおり、第32条の2は、防火管理者の選任義務や理事長の措置義務を明確にし、管理組合の防火体制を“形式”から“実行”へと進化させる条項です。

では、実際に管理組合としては、どのような手順でこの条文に対応すべきなのでしょうか。以下では、該当性の確認から選任、届出、消防計画の運用まで、理事会が押さえるべき実務ステップを順を追って整理していきます。

該当性の確認と初期対応

まず、管理組合として行うべき第一歩は、「自マンションが消防法上の防火管理者選任義務の対象か」を正確に把握することです。この該当性の判断を誤ると、理事長が知らぬ間に法令違反状態に陥っているケースも珍しくありません。

確認すべき主なポイントは次の3点です。

✅居住者数(50人以上か)

戸数ではなく「実際の居住人数」で判定されます。居住者名簿などをもとに概算し、50人を超える場合は防火管理者の選任義務が発生します。

✅用途混在(店舗・事務所・高齢者施設など)

1階に店舗がある、またはテナントを併設している場合は、特定用途併設建物として扱われ、収容人員30人以上で義務対象となります。

用途混在は見落とされやすく、「1階のコンビニが独立管理だから関係ない」と誤認する例もありますが、建築的に一体であれば対象です。

✅建物高さ(31メートル超)

高さ31メートルを超える高層建築物では、個別の防火管理者に加え、全体を統括する「統括防火管理者」の選任も求められます。

これらを踏まえ、必要に応じて消防署へ相談することが確実です。

防火管理者の選任・届出

次に、理事長が主体となって防火管理者を選任し、所轄消防署へ届出を行います。防火管理者の選任は、単に書類上の手続きではなく、建物全体の防火責任者を明確にする行為であり、管理組合にとって法令遵守と安全確保の両面で極めて重要です。

まず確認すべきは、次の3点です。

✅体制図の整備:届出時には、防火管理者を中心に、理事長・管理会社・管理員などの連携体制を明示することが求められます。組織図・連絡体制図を添付して提出しておくと、後々の引継ぎがスムーズです。

✅講習修了状況:消防署・消防庁が実施する「防火管理者講習(甲種・乙種)」の修了証を持つ者がいるかを確認します。理事会・管理会社・防災委員会などを通じ、該当者を調査するのが第一歩です。

✅役職・権限:消防法施行令第3条により、防火管理者は「防火管理業務を適切に遂行できる管理的・監督的地位にある者」である必要があります。単なる有資格者ではなく、理事会と連携して意思決定ができる立場であることが前提です。

防火管理者の資格者がいない場合の対応方法は?

しかし、ここで問題となるのが「資格保有者が誰もいない場合」です。現実には、ほとんどのマンションでこのケースに直面します。

その場合の実務的な対応は次のようになります。

- 理事会で候補者を選び、受講を依頼する

管理組合員の中から比較的継続的に関われる人物(副理事長・防災担当理事など)を選び、防火管理者講習を受講してもらうよう依頼します。講習は各消防署または消防協会が定期的に開催しており、通常2日間で修了できます。 - 受講後は継続して就任してもらうことを了承してもらう

講習修了後、任期1年ごとに理事が交代しても、防火管理者だけは継続就任してもらうよう理事会で合意を得ておくことが望ましいです。

年次総会で「防火管理者の職務は任期に関わらず継続」と明記しておくと、毎年の交代による混乱を防げます。 - すぐに着任できない場合は臨時措置を検討する

対象建物で防火管理者不在は法令違反になるため、講習受講や承諾に時間がかかる場合は、臨時的に外部へ委託することも可能です。

管理会社の本社や地域支店で講習修了者を臨時選任し、理事会の管理下で防火管理業務を実施してもらう形です。

ただし、最終責任は理事長(管理権原者)に残るため、契約書・届出内容を必ず確認しておきます。

外部に委託を認める基準が、東京消防庁のホームページに掲載されているので、紹介します。

消防計画の作成と年次訓練

防火管理者の最も重要な役割は、消防計画を策定し、それに基づいて訓練を実施することです。消防法第8条および施行令第3条は、防火管理者に対して「火災予防のための計画的業務」を義務づけています。

消防計画は単なる届出書ではなく、「マンション全体の防災行動マニュアル」として、住民と管理組合が共通認識を持つための基盤となります。計画に盛り込むべき内容は、おおむね次のとおりです。

✅災時の通報・避難・初期消火の手順

✅理事長を隊長、防火管理者を副隊長とする自衛消防隊の編成と連絡体制

✅避難経路・防火扉・消火器・誘導灯などの配置確認

✅訓練や点検の実施方法および記録の保存手順

これらは、日中だけでなく夜間・休日など管理員が不在となる状況も想定して作成することが肝心です。特に、要配慮者(高齢者・障がい者など)の所在を把握し、支援体制を明記しておくと実効性が高まります。

訓練は年1回以上が原則ですが、単に「実施しました」で終わらせては意味がありません。

たとえば、平日は理事・管理会社を中心とした設備操作訓練、休日は全戸参加型の避難訓練、さらに夜間の通報・指揮系統訓練を組み合わせるなど、複数回に分けて実践的に行うことで成果が出やすくなります。

訓練後は、防火管理者が結果を報告書にまとめ、参加率や課題、改善提案を理事会に報告します。理事長はその内容を踏まえて必要な措置を講じ、避難経路や設備の改善、次年度計画への反映を行います。

こうして「計画 → 実施 → 改善」を毎年繰り返すことで、第32条の2が狙う実効ある防火体制の循環が形成されます。

点検・改善・理事長の措置

点検や訓練の結果、避難経路の障害物や設備の不具合などが見つかった場合、防火管理者は理事長へ改善の申し入れを行います。標準管理規約第32条の2第3項は、理事長に「必要な措置を講じなければならない」と定めており、これが防火管理体制の実効性を支える要です。

理事長は、申入れを受けた後、

✅理事会で内容を共有し、改善の緊急度や費用負担を検討する

✅必要に応じて業者見積りや応急対応を手配する

✅実施後は結果を防火管理者と確認し、議事録に記録する

という流れで対応します。

特に、避難経路の物品放置や消火器の期限切れなどは軽視されやすいものの、放置すれば法令違反に直結します。理事長が迅速に対応し、「点検 → 改善申入れ → 措置 → 記録」のサイクルを確実に回すことが重要です。

こうした対応履歴を議事録や改善報告書として残しておくことで、後任理事への引継ぎや消防署の立入検査時にも有効な証跡となり、管理組合としての信頼性と防災力を高めることにつながります。

「届出」から「運用」へ――理事会が主導する防火管理の時代へ

標準管理規約第32条の2は、単なる形式的な届出条項ではなく、管理組合が主体的に防火体制を構築するための実効規定です。

✅居住者数の多いマンションでは、防火管理者の選任と消防署への届出が義務。

✅防火管理者は消防計画を策定し、訓練・点検・改善を実施。

✅理事長は、防火管理者の改善申入れに対して実際の措置を講じる義務。

✅高層・複合用途マンションでは、統括防火管理者の設置が必要。

この条項の狙いは、「書類上の安全」ではなく「実際に動く防火管理体制」の確立です。

管理組合としては、形式的な届出にとどまらず、訓練・点検・改善のPDCAを年単位で継続できる体制を構築することが、マンションの資産価値と安全性を守る最も確実な方法となります。

コメント