近年、中国経済の成長の牽引役の一つであった不動産市場には、大きな変化が見られます。かつての活況は陰りを見せ、政府による規制強化や経済情勢の変動が複雑に絡み合っています。

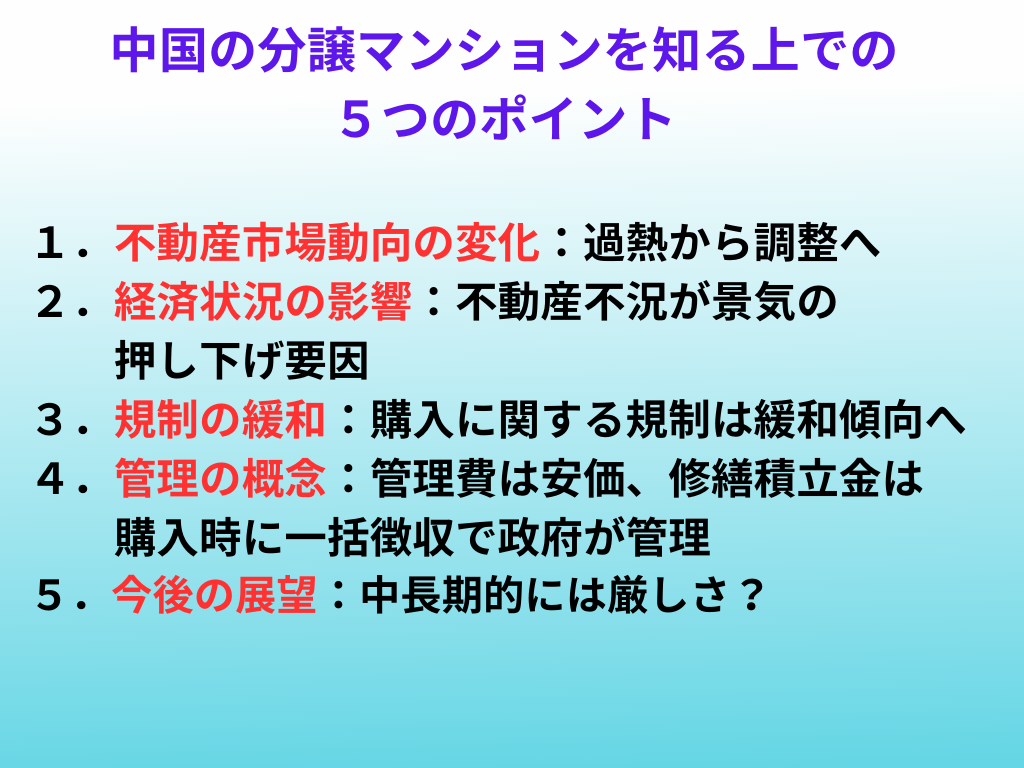

本稿では、このような中国の不動産市場の現状を踏まえ、分譲マンション購入の傾向、関連する規制、そして日本とは異なる可能性がある管理組合や修繕積立金の概念について、現地の情報を基に解説します。

中国不動産市場の全体動向:過熱からの転換と構造的な課題

三菱東京UFJ銀行による2023年6月8日の「中国不動産市場の展望~中国固有の事情を踏まえた3つのシナリオ~」によると、中国の不動産市場は、1990年頃から急速な経済成長と都市部への人口流入を背景に拡大し、瞬く間に国の基幹産業の一つとなりました。しかし、住宅市場の過熱は深刻な問題となり、政府は価格抑制と市場の安定化を最重要課題としてきました。習近平政権下では、この取り組みが本格化しましたが、根本的な解決には至らず、コロナ禍での財政拡張・金融緩和が不動産市況のさらなる過熱要因となりました。その後、政府が規制強化に本腰を入れると同時に、ゼロコロナ政策による経済低迷が重なり、市場は一転して大きく悪化しました。

特に、不動産開発業者の資金繰り難が深刻化し、恒大集団(エバーグランデ)の経営不安は大きな注目を集めました。同社は2023年1月に香港高等法院から会社清算命令を受けるに至り、中国不動産市場の構造的な課題を浮き彫りにしました。

中国経済は不動産業への依存度を高めており、その動向は経済全体に大きな影響を与えます。不動産・建設業のGDPシェアは約15%に達し、地方政府の財政も土地使用権の販売収入に大きく依存する「土地財政」の構造が、住宅バブルの一因とも言われています。

近年の経済状況と不動産市場:低迷からの脱却と新たな課題

また、大和総研による2024年12月20日の「2025年の中国経済見通し」によると、2024年の中国経済は、政府が前年比5%前後の成長率目標を掲げる中で、製造業投資の堅調さなど一部で政策効果が見られるものの、不動産不況が景気を押し下げる要因となっています。2024年1月から11月にかけて、全産業の固定資産投資はわずか3.3%増にとどまり、不動産開発投資は10.4%減と依然として大幅な減少が続いています。住宅販売面積も大幅なマイナスとなっており、市場の低迷が鮮明です。

さらに、伊藤忠総研による2024年5月31日の「中国経済:不動産市場の低迷続き、2024年の成長率は4%台後半にとどまる(改定見通し)」によれば、新築住宅価格と中古住宅価格はともに下落傾向が続いており、消費者の住宅価格に対する先高観は大きく後退しています。2024年3月末時点の家計アンケート調査では、「来期の住宅価格上昇を見込む」との回答割合は過去最低水準に落ち込んでいます。

地方政府の債務問題も深刻化しており、土地使用権の販売収入減少が財政を圧迫しています。2022年末時点での地方政府の負債率は増加傾向にあり、不動産市場の低迷が地方財政の悪化に拍車をかける懸念があります。

分譲マンション購入の規制:緩和の動きと今後の不透明性

中国で分譲マンションを購入する際の規制については、近年緩和の動きが見られます。政府は不動産市場の活性化と需要の下支えを図るため、住宅ローンに関する規制を段階的に緩和しています。

前述の三菱UFJ銀行ならびに、大和総研、伊藤忠総研のデータによれば、以下のような傾向があります。

- 住宅ローンの頭金割合の引き下げ: 従来、1軒目の住宅ローンの頭金割合は20%以上、2軒目は30%以上とされていましたが、2024年5月にはそれぞれ15%以上、25%以上に引き下げられ、さらに9月には2軒目も15%以上に引き下げられました。

- 住宅ローン金利の下限撤廃: 住宅ローン金利についても、下限が撤廃される動きが広がっており、一部都市では実際に引き下げられています。例えば、上海市では2軒目の住宅ローン金利がLPR(最優遇貸出金利)5年物よりも低い水準で適用されるケースも見られます。

- 住宅購入条件の緩和: 農村戸籍を持つ住民の都市部での住宅購入条件を緩和する措置なども実施されています。

これらの規制緩和は、実需だけでなく、投資・投機需要をも刺激する狙いがあると見られます。上海、広州、深センといった主要都市でも購入制限が一部緩和されました。

しかしながら、住宅在庫の解消が遅れ、デベロッパーの資金繰り改善に時間を要すると見られる中、消費者の間では値下がり期待が根強く、様子見姿勢が続いていると指摘されています。中国人民銀行の家計アンケート調査でも、「3ヶ月以内に住宅購入予定」との回答割合は依然として低水準にあります。

分譲マンションの傾向:高い保有率と供給構造の変化

中国の都市部における住宅保有率は非常に高く、2019年の調査によると約96%に達しています。一人っ子政策の影響もあり、親世代の住宅が引き継がれていくことで、新規に住宅を所有する必要性が低下する可能性も指摘されています。

また、都市化のペースも鈍化しており、これまで住宅需要を支えてきた農村部からの人口移動も以前ほどの勢いはありません。(ただし、地域間の格差は依然として大きく、大都市などでは引き続き人口流入が見られる一方、中小都市では人口流出による需要低迷が懸念されています。)

政府は、過剰な住宅在庫の解消に向けて、地方政府による住宅買い取りと保障性住宅(中低所得者向け住宅)への転用を推進しています。中国人民銀行は、保障性住宅向けの再貸出枠を設定し、金融機関を通じて資金を供給する仕組みを設けています。

一方で、新規の住宅供給は厳しく抑制される傾向にあります。2024年9月には、中国共産党政治局会議で「分譲住宅建設については、新規プロジェクトを厳しく抑制する」方針が示されました。2024年1月から11月にかけての新規住宅着工面積は大幅なマイナスとなっており、この傾向が続いています。

中国の分譲マンションにおける管理費・修繕積立金・管理組合の概念

日本の分譲マンションにおいては、区分所有者で構成される管理組合が設立され、共用部分の維持管理や運営を行います。また、将来の大規模修繕に備えて、区分所有者は毎月修繕積立金を積み立てるのが一般的です。

中国の分譲マンション(区分所有型の共同住宅)においても、日本と同様に、共用部分の維持管理や運営に関する費用負担の仕組みや、区分所有者による意思決定を行う組織が存在します。しかし、その具体的な運用方法や制度設計には、日本とは異なる点がいくつか見られます。

国土交通省による、中国の不動産関連情報や、株式会社 TNCリサーチ&コンサルティングのレポート「日本と中国の不動産マンション管理制度の違いと修繕積立金の実態」、さらには権承文氏による「マンション管理制度の日中比較」、張金柱氏と齊藤広子氏による「中国のマンション管理制度と実態」などから確認していきます。

管理費

- 中国の分譲マンションにおいても管理費は発生し、主に共用部分の清掃、警備、設備メンテナンスなど、日常的な維持管理業務に充当されます。

- 管理費は一般的に、区分所有者から管理会社が直接徴収します。徴収頻度は、月払いの場合もあれば、3ヶ月ごとの場合など、物件や管理会社によって異なります。

- 日本と比較して、中国のマンションの管理費は比較的安価である傾向が見られます。ただし、管理費の金額に応じて、提供されるサービスの質や範囲には差があると考えられます。

- 管理会社は、管理費の徴収だけでなく、マンションの管理業務を実際に行う主体となります。

修繕積立金(住宅特別維修資金)

- 日本のマンションのように毎月積み立てる方式とは異なり、中国では修繕積立金はマンション購入時に一括で徴収されるのが一般的な制度です。

- この修繕積立金は、法律に基づき「住宅特別維修資金」と呼ばれます。

- 徴収される金額は、不動産の建築面積1平方メートルあたり、現地の住宅建築据付工事の1平方メートルあたりのコストの5%から8%を目安として定められています。

- 徴収された修繕積立金は、専用の口座にプールされ、政府の監督下で管理・運用されます。

- 区分所有者大会(後述)が成立するまでは、地方政府の建設(不動産)主管部門が修繕積立金を代行管理します。

- 区分所有者大会成立後は、区分所有者大会自身が管理するか、または区の家屋行政管理部門に委託して口座資金を管理するかを選択できます。

- 日本のような体系的な長期修繕計画は、中国ではまだ十分に整備されていない状況が見られます。そのため、将来的な大規模修繕の際に資金が不足した場合の追加徴収や、計画的な修繕の実施が課題となる可能性があります。

管理組合(区分所有者大会)

- 中国のマンションにも、日本の管理組合に相当する組織として「区分所有者大会」が存在します。

- 区分所有者大会は、マンションの共用部分、敷地および附属施設の管理・使用に関する区分所有者相互間の事項について、区分所有者全体の意思を決定する機関です。

- 具体的な役割としては、管理規約の制定・変更・廃止、管理者(管理会社またはその他の管理者)の選任・解任、共用部分の管理に関する事項の決定などが挙げられます.

- 区分所有者大会は、原則として集会の開催によって意思決定が行われます。集会の決議事項には、普通決議事項(過半数の賛成)と特別決議事項(区分所有者及び共用部分持分の2/3以上の賛成)があります。

- 実際のマンションの管理業務は、区分所有者大会の決定に基づき、管理業者(マンション管理会社)やその他の管理者に委託されることが一般的です.

- 日本の区分所有法と同様に、区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成します。ただし、中国の物権法においては、日本法上の「区分所有者団体」に関する明確な規定はなく、団体性も希薄であると指摘されています。また、区分所有者の集合体は法人格を有していません。

今後の展望:調整局面の長期化と政策の行方

三菱UFJや大和総研の見方によると、中国の不動産市場は、短期的に政府のテコ入れ策によって安定化に向かう可能性はあるものの、中長期的には厳しい状況が続くと見られています。住宅価格の中長期的な上昇期待が薄れる中で、投資需要の回復は困難であり、新規住宅着工の抑制は供給構造に変化をもたらす可能性があります。

また、人口減少や都市化の鈍化といった構造的な要因も、今後の住宅需要に影響を与えることが予想されます。政府が掲げる「共同富裕(格差是正)」の実現に向けた政策との整合性も課題となります。

今後の中国不動産市場の動向は、政府の金融政策、住宅市場テコ入れ策、そして経済全体の成長戦略に大きく左右されるでしょう。不動産税の導入なども議論されており、今後の政策動向が市場の方向性を大きく左右する可能性があります。

まとめ

中国の不動産市場は、過熱期を経て調整局面に入っており、分譲マンション市場もその影響を受けています。住宅ローン規制の緩和など購入を促進する動きも見られるものの、消費者の慎重な姿勢や価格下落への懸念から、市場の本格的な回復には時間がかかると予想されます。

分譲マンションの管理については、中国のマンションにおいても日本同様に管理費は存在し管理会社が徴収、日本より安価な場合が多いです。修繕積立金は「住宅特別維修資金」として購入時に一括徴収され、当初は政府が管理します。また、管理組合に相当する「区分所有者大会」があり、共用部分の管理などを行うことも分かりました。

中国の不動産市場は依然として不透明な要素が多く、今後の政策動向や経済情勢の変化を注視していくことが重要です。

コメント