マンションに住んでいると、「共有部分」や「専有部分」といった言葉をよく耳にします。その中でも、「共有持分」は、管理組合の運営や日常の管理にも関わる重要な概念ですが、少し専門的でもあり、正しく理解できている方は意外と少ないかもしれません。

標準管理規約第10条では、この「共有持分」についてどのように定められているのでしょうか?

その疑問を解消すべく、本記事では、共有持分の基本的な考え方から、管理組合の運営における影響、注意点までを、マンション管理士である筆者が分かりやすく解説します。

マンション管理を適切に行うために、ぜひこの機会に共有持分の仕組みを押さえておきましょう。

【規約解説】マンションの「共有持分」とは? 標準管理規約第10条を分かりやすく解説

今回紹介する内容は、以下の通りです。

・「共有持分」に対して管理組合や組合員が気を付けておくべき事項は?

まず、最初の章では標準管理規約第3条の条文から「共有持分」についてそのままの文面を紹介します。

また、図表も例示がありますので、こちらについても細かく解説します。

続いて、この条文についての補足事項や、注意しておくべき事項について国土交通省より提示されています。

さらに、その文面の解説を、イメージしやすい具体的な例を踏まえながら紹介します。

そのため、最後の章では第10条「共有持分」の条文や一般事例を踏まえて、管理組合や区分所有者が気を付けておいた方が良い点を、マンション管理士である筆者独自の視点から具体的に紹介します。

それでは、次章より当該条文について紹介します。

標準管理規約第10条の解説:共有持分の基本

条文は以下の通りシンプルになっています。

第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

具体的にこの条文について解説します。

標準管理規約第10条の条文と基本解説

マンション標準管理規約第10条では、各区分所有者の共有持分がどのように定められるかを規定しています。具体的には、「別表第3に掲げるとおりとする」と記載されており、共有持分の詳細は、次項で解説する別表第3にまとめられています。

共有持分の基本

マンションの区分所有者は、専有部分(自身の住戸)を所有するだけでなく、共用部分(エントランスやエレベーター、廊下など)についても持分を持つことになります。この共用部分に対する持分の割合を「共有持分」といいます。

共有持分の決まり方

共有持分は、多くのマンションで以下のように決定されます。

- 専有部分の床面積割合:通常、住戸の面積が大きいほど、共有持分も大きくなる。

- 管理規約で定める方法:マンションごとに規約で特別な定めをすることも可能。

- 別表第3に記載:標準管理規約では、具体的な割合は「別表第3」に明示。

共有持分が管理組合運営に与える影響

共有持分は、以下のような重要な場面で関係してきます。

✅ 議決権割合:管理組合の総会での投票権に影響する(ただし、議決権割合は持分と異なるケースもあり)

✅ 管理費・修繕積立金の負担:共有持分に応じて負担するケースが一般的

✅ 共用部分の処分や変更:特定の共用部分を変更・売却する際の賛成要件に関係

別表第3とは?共有持分に関する詳細

引用:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型) 別表第3 敷地及び共有部分等の共有持分割合より

別表第3の見方とポイント

別表第3には、各住戸ごとに次の2つの持分割合が記載されています。

🔹 敷地及び附属施設の持分割合

マンションの敷地(建物が建っている土地)や、附属施設(駐車場や倉庫など)が対象となります。基本的に、専有部分の床面積の割合に応じて決定されることが多いです。

🔹 共用部分の持分割合

マンションの共用部分(エントランス、エレベーター、廊下など)に対する持分です。これも多くの場合、専有面積の割合に応じて決定されます。

すなわち、

という考え方が一般的です。

共有持分が実務に与える影響とは?

✅ 管理費・修繕積立金の負担

多くのマンションでは、共有持分に基づいて管理費や修繕積立金を算出します。ただし、管理規約で異なる負担方法(均等割など)を採用することも可能です。

✅ マンション総会の議決権

通常の決議では1住戸1票または、共有持分割合が賛成要件になる場合があります。

✅ 共用部分の変更・売却

共用部分を変更(例:集会室をフィットネスルームに変更)や売却(例:駐車場の一部を売却)する場合、共有持分の一定割合の合意が必要になります。一般的には、共用部分の重大変更として、議決権及び区分所有者数の4分の3以上の賛成で決議されることが多いでしょう。

共有持分の計算方法を具体例で解説

例えば、マンション全体の専有床面積が2,000㎡で、ある住戸の専有床面積が80㎡の場合、

となります。

また、このマンションが30戸とすると、1戸当たりの平均専有床面積は、

となります。

そのため、公平性を考えて

・議決権は1戸当たりの平均(すなわち、1戸1議決権)

と異なる場合が多いです。

国土交通省の解釈と補足:共有持分の考え方

次に、国土交通省は第10条において、3項目の補足をしています。

補足事項の次に、筆者の解説を加えてみましたので、それぞれ具体的に確認していきましょう。

共有持分の割合と計算方法の注意点

まずは、こちらの解説からです。

登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。

マンションの共有持分は、各住戸の床面積の割合で決まるのが原則です。ただし、敷地については特別なルールがある場合もあるので注意が必要です。

💡 ポイント

✅ 専有部分の面積に応じて決まるのが基本

✅ 土地(敷地)の共有持分は、公正証書で決まっている場合はそれに従う

また、マンションの登記簿に記載される面積は「内のり計算」といい、壁の内側だけの面積ですが、

共有持分を計算する際は「壁心計算」を使うのが一般的です。

🔹 壁心計算とは?

- 隣の住戸との間の壁の中心線を基準に面積を計算する方法。

- 登記簿面積(内のり計算)より少し大きくなるのが特徴。

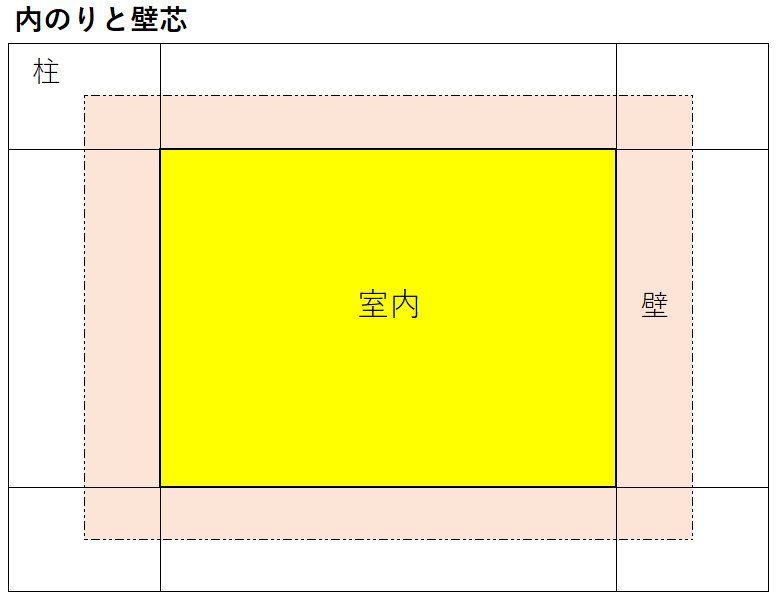

イメージしやすいように、内のりと壁芯をそれぞれ図解すると、以下の通りとなります。

※筆者作成

内のりは黄色い室内の部分の面積であり、壁芯は壁の内側の点線の部分を囲った面積となります。

敷地・共用部分で異なる持分の決まり方

次に、こちらの解説です。

マンションの敷地・附属施設や共用部分の持分は、規約(管理組合で決めるルール)ではなく、分譲契約などで決まります。

🔹 一方で、共用部分の持分は管理規約で決めることができる

例えば…

- エレベーターや廊下などの持分割合を調整することも可能(ただし変更には特別決議が必要)

- 新たに共用施設(ゲストルームなど)を追加する場合は、規約で持分を決められる

✅ 敷地や附属施設の持分は契約で決まる → あとで変更できない

✅ 共用部分の持分は規約で決まる → 総会の特別決議で変更可能だが手続きが必要

ただし、分譲後の規約から後で変更できるとあっても、総会でよく審議し、不公平感が無いようにすることが望まれます。

「価値割合」と共有持分の関係

通常、マンションの議決権は1住戸1票(均等)か、共有持分の割合に応じた議決権のどちらかが採用されます。

しかし、「価値割合」による議決権を設定することも可能です。

🔹 価値割合とは?

- 例えば、角部屋や眺望の良い部屋の価値は高いので、議決権もその価値に応じて調整する考え方。

- 敷地の持分も価値割合に基づいて決めることで、一貫性を持たせられる。

✅ 価値割合に基づく議決権を設定する場合、敷地の持分も連動させると合理的

✅ ただし、この方式を採用する場合は規約変更が必要

価値割合については、第46条の解説で細かく紹介していますので、以下

も合わせて参照ください。

管理組合・区分所有者が知っておくべき共有持分の注意点

最後の章では、第10条「共有持分」の条文並びに国土交通省の補足説明から、筆者独自視点からの注意点を紹介します。

持ち分割合を後から変えるのは現実的ではない

敷地や附属施設の持ち分割合は分譲契約で決まるため、管理組合の規約では変更できません。さらに、共用部分の持ち分割合を変更することも現実的には困難です。

🔹 持ち分割合を変更するのが難しい理由

✅ 市場の影響ではなく、管理組合の判断で物件価値を変えることになってしまう

✅ 持分が減る区分所有者の合意を得るのが非常に難しい

また、議決権の持ち分割合を変更する場合も慎重な判断が必要です。

- 1戸1議決権を、専有部分の持ち分割合に基づく議決権に変更するのは、公平性の観点から一定の合理性がある。

- しかし、逆に持ち分割合から1戸1議決権に変更する場合は、不公平感が生じやすく、合意形成が難しい可能性が高い。

つまり、持ち分や議決権割合を後から変更するのは、管理組合内での合意形成のハードルが高く、現実的には非常に困難であることを理解しておく必要があります。

持分割合=管理費・修繕積立金の負担割合になるケースが多い

💡 「持分割合によって、管理費や修繕積立金の負担が変わる」

🔹 なぜ?

- マンションの管理費や修繕積立金は、専有面積や持分割合に応じて決められることが一般的。

- そのため、広い部屋(=持分が多い)ほど負担が大きくなる。

- 逆に、持分が小さい住戸は負担が少ないが、その分、修繕などの意思決定に影響力が弱くなる可能性がある(議決権=持ち分割合の場合)

したがって、管理組合が注意すべきこととしては、

・「専有面積が広い人の負担が大きすぎる」などの不満が出た場合は、透明性のある議論を行う

ことが重要と言えます。

共有持分は売却時に大きな影響を与える

💡 「持分割合は資産価値や建替え決議に関わる」

🔹 なぜ?

- マンションを売却する際、敷地の持分割合も一緒に売却されるため、持分が大きい住戸のほうが資産価値が高くなる傾向がある。

- また、マンションの建替えを決議する際、区分所有法では「持分の5分の4以上の賛成」が必要(区分所有法62条)。

- そのため、持分割合が大きい人の意見が重要になり、建替えがスムーズに進むかどうかに影響する。

管理組合が注意すべきこととしては、

・持分割合が偏っている場合、大規模修繕や建替えの合意形成に影響が出ることを理解する

ことが重要と言えます。

まとめ|標準管理規約第10条「共有持分」の重要ポイント

今回は、標準管理規約第10条(共有持分)について紹介しました。

一見シンプルな規定ですが、実際には以下の3つの重要なポイントが含まれています。

1️⃣ 持分割合は後から変更できない(実質固定)

2️⃣ 持分割合が管理費・修繕積立金の負担割合に影響する

3️⃣ 持分割合は売却時・建替え決議に大きく関わる

マンションの資産価値や管理運営に直結するため、区分所有者も管理組合も「持分割合=単なる数字」ではなく、資産価値を含めた長期的な影響を考えることが重要です。

コメント